为什么说“天下名山僧占多”?

“天下名山僧占多”的完整句子是“世上好言佛说尽,天下名山僧占多”,都与佛教有关,是佛教历史上一种无奈的选择,并非佛教传入中国就是如此,有一个搏弈的过程。

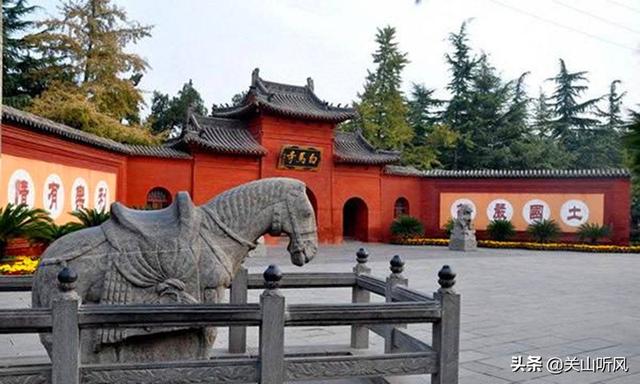

白马寺被你为中国第一古刹,东汉永平十一年(公元68年)创建,是佛教传入中国后,由朝廷斥资兴建的第一座寺院,距今已有1900多年的历史。白马寺建在东汉都城洛阳西雍门外三里御道北,即今洛阳市老城以东12公里处。当时这里不是什么名山,倒是繁华的都城郊外,一片平坦而肥沃土地。

中国是一个传统的农业国家,在封建王朝时代,农业是国之根本,土地是人民赖以生存的命根子。佛教传入中国之初,与中国本土的宗教道教在修造道观的理念有别,道观的修造一般都在山中,或者偏僻之处,讲究生活简朴和修炼,很少占用耕地。东汉末至三国,佛教逐渐由士大夫阶层向民间传播,由少数人上层人士逐步发展到民间多数人,弘化地区也由洛阳、长安往南方开展。而当时佛教的寺院一般都修建在人口密集之地,占用了大量的耕地,寺院还占有大面积的田产。隋唐是佛教兴盛繁荣时期,据历料记载,隋文帝时,全国僧尼达50多万人,修建寺院3000多所,立塔110座。唐朝皇帝除武宗外,对佛教多采保护政策,到了中期佛教达了鼎盛时期。

自佛教传入中国漫长的历史长河中,佛教在传播过程中,与土生土长的儒家、道教以及诸多宗教进行过无数次搏弈,同时还与封建统治阶层产生了一系列矛盾。在中国佛教历史上曾面临四次巨大的灾难,也就是四次“灭佛运动”,佛教历史上称之为“三武一宗事件”。“三武”指南北朝北魏太武帝拓跋焘、南北朝北周武帝宇文邕、唐朝武宗李炎,一宗是指五代周世宗柴荣。

中国佛教经过四次法难,尤其是唐末、五代时期两次的法难,加上当时的长期战乱,致使佛教几乎到了衰萎凋落的地步。尤其是后周世宗毁佛既无宗教冲突的原因,也没有威胁到封建统者的政权因素,只是因当时天下战乱频频,致使国贫民穷。统治者要维持国家机器运转需要钱,财政空空向哪里要钱?向百姓摊派,百姓穷得叮当响,实在榨不出油来,于是把目标对准了寺院。后周世宗毁佛的理由是:僧尼功令渐弛,以致寺僧浮滥,使国家赋税减少、服兵役的兵员不足;国家困难,寺院还要将大量铜用于铸造佛像,市场上流通的铜钱出现短缺。通过如此冠冕堂皇的理由,后周世宗下令废毁各地寺院,当时竟达到了33316所,一些保贸的寺院得向朝廷上缴钱,否则杀无赦。那时大量的佛像及钟、磬等法器被铸成铜钱,就连锅碗瓢盆也用来铸钱上缴。

中国佛教经过四次法难以后,到了宋元时代,佛教进行了自我革新,改变传统弥陀信仰之中以结社念佛、禅院农林的寺院经济生活,逐渐倾向生活修行与宗派调和的发展方向。由于佛教传放中国后,早已深入民心,改革后禅宗、净土宗等宗派在民间流传甚广,因而得到了民间大力支持。这样,佛教的寺院修建开始依照道教的道观修建,向风景秀丽的大山发展。因此,各地寺院占据的名山大多数为宋元明清时期。

自此以后,有的寺院因名山而出名,而大多数的名山则因寺院而出名。正如刘禹锡在其《陋室铭》中所言:“山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。”因此,今天有诸多名山在历史上曾因名刹而出名的不在少数。

为什么说“天下名山僧占多”?

世间好语书说尽,天下名山僧占多。俗人抢美色,僧人占美景。仁者乐山,智者乐水。山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵。我国的寺庙,寺多占山,庙多临水。寺为佛居,庙为儒占,道佛杂混,连儒糅为一体,这是我国宗教所表现的一种特征。

在我国普遍有这种现象,名山里都佛寺道观,所以《增广贤文》有言:世间好语书说尽,天下名山僧占多。佛寺居山而建,山因寺而扬名,寺因山而迷人。想想看看,中国凡有点名气的山,哪个没有佛寺道观?道佛已有紧密杂糅,我中有你,你中有我,相包相容而共生共一长。许多人分不清是佛是道,甚至连儒也混到一块,杂糅在一起,各不纯洁了。佛道一度被打击排挤,所以多被赶出人浓闹市,不得不寻清静险峻之山来求生存。佛教义是劝人从善立仁,普度众生,也要远离是非之地,争名夺利的闹市花花世界,求得清静,以利于修心养性悟道。所以寻求名山而占。建于平野,平淡无奇,难于惊众;建于山林,水清林茂,山峻石秀,环境清幽,空气新鲜,远离俗尘,是修心炼性悟道最好之地。我国古人对山有种特殊情感,特别崇拜的心理。仁者乐山,智者乐水,就足以说明。山多被传为神仙所居,神仙活动之地,人都仰慕神仙,想修成佛成仙,所佛道两教也利用了大众心理这个特点,将佛寺道观修建于名山上,利用名山壮佛道。

道冠古今,德牟天地,这是儒教,突出特征是孔子,孔届。转迷成悟,普度众生,这是佛教,教主是释迦牟尼,佛从印度传来,后与儒道合糅,特别与道教混合共生,难分你我,占么而建,共包共容,却是各自念自己的经。土生土长,别有洞天,这是道教,老子《道德经》是其祖师,太上老君到张道陵,妇孺皆知。儒道佛文化对我国人思想影响是深远的。游名山不仅仅风景好,更因有佛寺道观在,有佛道文化之传承而引人。

为什么说“天下名山僧占多”?

这是佛教盛行的主要原因,佛教思想不光附合千年来统治阶级的口味,也附合广大人群众的口味,这就使得佛教在中国名山得以发展壮大。

为什么说“天下名山僧占多”?

名山比较吸引文人墨客游历和历代名僧前往修行。而且名山大川多是比风景秀丽,安静祥和的地方,比较适合修行。所以一些高僧大德一旦遇见自己心目中的名山,便驻足修行,时间一长便结庐生活,传法布道,慢慢的名气越传越远,时间一长就会吸引一些僧众前来膜拜,甚至一同修行。这样以来,大家齐心协力就会建一些寺庙,道观作为庇护修行的地方。

如果再遇到像唐朝,明朝,清朝这些对佛教或道教文化比较推崇的朝代,那么这些山上的文化建筑还会壮大,山僧自然就占多了。

为什么说“天下名山僧占多”?

“僧人”是指落发修行的和尚、尼姑;僧人信奉的是“佛教”,这佛教祖宗爷是“释迦牟尼”(如来佛),可能是世人相信神灵的作用,名山因建有寺庙而出名,而出家的“僧人”又喜欢把寺庙建在名山处,这就形成了相互依赖,相辅相成的逻辑。

象普陀山、九华山、峨眉山、少林寺都是因佛教的成因而带动了地理位置的出名,所以说“山不在高有仙则名,水不在深有龙则灵”。

由此可以说“寺庙弘扬了佛教文化”,只要是佛教胜地都带动了该地理位置出名,并非是“天下名山僧占多”。

为什么说“天下名山僧占多”?

此句最早出自明朝《增广贤文》:世间好语书说尽,天下名山僧占多。

后明末李渔题庐山简寂观对联:

天下名山僧占多 也该留一二奇峰栖吾道友

世间好话佛说尽 谁识得五千妙论出我仙师

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。