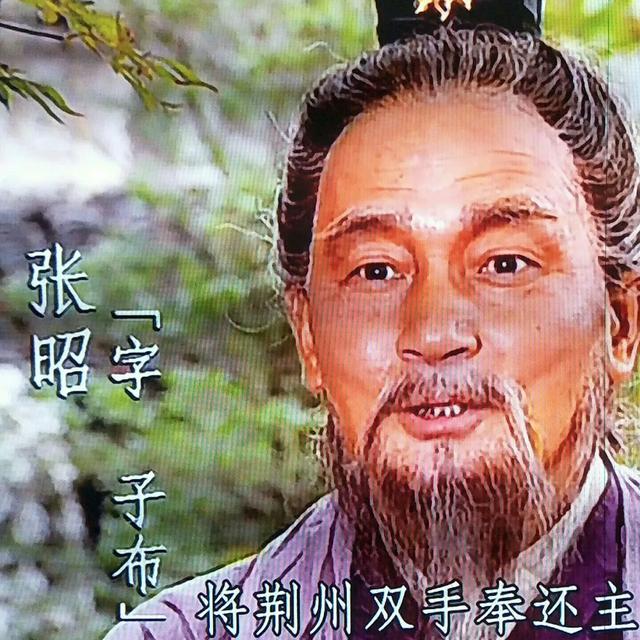

东吴有和曹操一战的实力,重要谋士张昭为何选择做“带投大哥”?

张昭主张投降曹操,是因为他跟曹操有过一段不解之缘,他对曹操也有了深刻的认识和了解。也正因为如此,孙策临终之际才留下遗嘱:

“外事不决问周瑜,内事不决问张昭。”孙策交给张昭的差事办砸了,而且张昭还滞留曹营好长时间。这样,要对付曹操的话,张昭能有什么好主意?张昭似乎已经成了曹操的“和平使者”。

那么,张昭把孙策交给他的什么差事办砸了?孙策派张昭去许都跑官、要官,张昭人是去了,但是官没要成。张昭还留在了曹操身边。

原来,孙策称霸江东以后,于建安四年,又袭取了庐江;豫章太守华歆也闻风而降,声势更加浩大。孙策就请求朝廷封他为大司马,曹操不允许。曹操怎么允许啊?要知道大司马和大将军并称“二大”,东汉时期,二大的地位在丞相之上。大司马更是排名在大将军之前,真的是“一人之下,万人之上”。曹操自己才是大将军,他怎么可能封孙策为大司马?

孙策的要求被曹操拒绝,孙策对曹操恨得咬牙切齿,对张昭也颇有看法。他当然不是怀疑张昭的忠诚,只是开始认为张昭的办事能力不行,尤其是外交能力不行。在孙策看来,对外交往,能够达到自己的目的,就是外交能力。因此,这次张昭出使曹操,使得孙策怀疑他的外交能力不行。因为,张昭去许昌一场,没有为孙策挣来大司马一职,还留在了许昌,被曹操收用。

孙策这是:

偷鸡不成蚀把米啊!孙策从此就有了攻打曹操的想法,并且给张昭下了只能负责好内务的考语。实际上,孙策大大冤枉了张昭。张昭之所以委身于曹操,也是为了在曹操和江东之间斡旋,尽量避免战争的发生,以确保江东免受兵燹之灾。

在张昭的斡旋之下,曹操对孙策有了:“狮儿难与争锋也!”的印象。并促使曹操以曹仁之女配孙策的小弟弟孙匡,两家实现了联姻。

让曹操打消对江东的觊觎之心和防备之心,为江东的稳定和发展赢得了巨大的空间和时间。这是张昭出使许都取得的最大成就,也是为江东所能争取到的最好的局面了。试问,无论派谁前去,能够做到让曹操既不攻打江东,又不防备江东,而是把江东当亲戚走动。这难道不是最好的外交结果吗?

没有为孙策争取到大司马是很正常的。要知道:袁绍以四州之地,雄兵百万、战将千员,才要求朝廷封他为大司马。刘备直到年近六旬,取得了益州,称汉中王的时候,才敢自称大司马。而孙策此时才不过二十五六岁,刚刚占领江东,立足未稳,就要求担任最高军职,这的确是太锋芒毕露了。这显然是很不合理的要求,所以张昭没有为他争取到也完全在情理之中。

可是,孙策不是这样想的。孙策认为他平定了“东吴德王”严白虎,就功高盖世了,应该要什么朝廷就得给什么。诚如是,他平定严白虎还有什么意义?孙策的做法岂不是比严白虎还严白虎了?孙策平定严白虎,完全不是为了朝廷的政令统一,而是为了自己创业,说白了就是为了自己称王称霸。曹操岂能答应他的要求?

曹操的内心就是:你小子,胃口也太大了,就不怕撑死?

作为江东名流,张昭有责任避免战乱,造福桑梓。所以,张昭在努力斡旋,使得曹操暂时放弃攻打江东。这难道不是张昭外交能力的体现吗?孙策心胸狭隘,自己的目的达不到,立即对曹操产生敌意,对张昭心生不满。所以,郭嘉平论孙策说:

“孙策轻而无被,性急少谋,乃匹夫之勇耳。他日必死于小人之手,不足为虑!”郭嘉一语成谶,孙策果然死于三个小人物之手。郭嘉料事如神,所言必中。我严重怀疑郭嘉的那张大嘴是被佛祖给开光了。因为,郭嘉所说的几件大事,都太准确了。似乎这些大事在未来的发生,郭嘉已经能够用眼睛看到。所以,郭嘉死时,曹操大声恸哭。郭嘉这一死,曹操就没有可以洞悉未来的眼睛了,就成了一个瞎子了,打败仗就成了家常便饭了,统一天下也化为泡影了。

孙策死了,曹操就想乘人之危,攻打江东。张昭立即谏阻曹操。张昭提出:

“乘人之丧而伐之,既非义举。若其不克,弃好成仇,不如因而善遇之。”曹操听从了张昭的建议。我们看《三国演义》第二十九回《小霸王怒斩于吉、碧眼儿坐领江东》:

操然其说,乃即奏封孙权为将军,兼领会稽郡太守;即令张昭为会稽都尉,賫印往江东。

这样,张昭又一次为江东的生存和发展争取了时间和空间;并且为孙权争取到了在江东的合法地位;自己也趁机荣归故里。张昭可谓一举三得。由此可见,孙策的“外事问周瑜,内事问张昭”是多么的短视和浅陋。

那么,曹操要攻打东吴了,张昭为什么主张投降就有迹可循了。其实,张昭就是为了避免战端而努力。遗憾的是,这次孙权听从了周瑜的计谋,发动了赤壁之战,使得曹操损兵折将,统一天下也被延期六十多年。原因是多方面的,今天不是我们研究的重点。我就是说,张昭并不是一味采取妥协主义,让孙权投降的。张昭为了避免战争,努力了三次,只是最后一次失败了。张昭有哪三次努力呢?

第一次:建安四年,张昭代表孙策出使许昌,促使了曹操和孙策联姻,终止了曹操吞并孙策之计划。

这一次,张昭是既妥协不坚持为孙策要官,又强调孙策的兵强马壮,让曹操忽视孙策。这样,曹操就对江东地区采取了“无为而治”的策略,使得江东赢得了自由发展的时间和空间。

第二次:孙策死时,他不但谏阻曹操南征,还为孙权争取了名正言顺地领导江东的政治地位。孙权才得以形成羽翼丰满、尾大不掉之势。

孙策刚死,孙权年幼,江东又人心惶惶,此时如果曹操南征,打败孙权是大概率事件。而十几年后,曹操再南征,孙权已经羽翼丰满、兵强马壮了,有能力抗衡了。因此,赤壁之战,曹操吃了大亏。

第三次:张昭主张投降曹操,争取避免大战的发生。

这一次,张昭只能做孙权的工作了。因为,曹操的八十万大军已经来到了长江北岸了。你能去劝说曹操退兵吗?曹操当然也可以退兵,前提是孙权必须投降朝廷,不要搞独立王国。所以,从道义上讲,张昭提出投降朝廷也没有什么过错。

张昭的第三次努力失败了,因为孙权此时考虑的不是江东父老,也不是朝廷的利益,而是个人的去留。不投降曹操,孙权就是“吴王”;投降了最多是封侯,所以孙权权衡利弊还是选择了战争。

为了使江东避免陷入兵荒马乱,张昭一共努力了三次。

第一次以孙策的实力强大对曹操实行吓阻,又就在许昌表示了适当的妥协,成功地避免了战争。

第二次以道义为制高点,对曹操实行谏阻,使得曹操作茧自缚而放弃了攻打江东。又一次成功地避免了战争。

第三次以曹操的强大对孙权实行吓阻战略,结果被周瑜否定。

虽然张昭的谋划被孙权和周瑜否定,但是张昭是乃心王室的南金东箭一样的高士而不是滥竽充数的南箕北斗一样的庸人。这一点,孙权心中雪亮。所以,孙权并没有张昭的带头投降而对他弃之不用;更没有让张昭做“冷板凳”,而是对他一如既往地信任和重用。

张昭先生是东汉末年,不可多得的“和平天使”!

东吴有和曹操一战的实力,重要谋士张昭为何选择做“带投大哥”?

赤壁大战前,东吴确实是武将主战、文官主降,让孙权也是一筹莫展。

首先,风传曹操带了83万大军,势不可挡。曹操"挟天子以令诸侯",本是佔据战略制高点,身为汉相,扫除天下不服者,也是志在必得。

其次,老曹一向善于打仗,一路摧枯拉朽所向无敌。

其三,东吴毕竟是一方诸侯,与中央军抗衡是以卵击石。东吴文官集团都是江东本土豪强,宁愿瓦全,不愿玉碎。而孙权又不是志在天下的英雄,与其鱼死网破,不如受降保全家族。

在主降派风头正盛之时,鲁肃带回了与刘备联手抗击曹操的方案,周瑜又是力主抗战,诸葛亮又东渡联姻,让孙权驱散阴 云见阳光。

孙权是降不得、躲不起,只有奋起抗战才有出路。东吴群臣是害怕失败而丟了财富。立场不同,才会观点相左。

孙权意志已决,当着众文官,拔刀断了桌角:"今后凡言降者,当如此案角"。众文官才面面相觑,不敢言降了。

东吴有和曹操一战的实力,重要谋士张昭为何选择做“带投大哥”?

我们看《三国演义》中,对那个在赤壁之战前力主投降的张昭都有印象。这个人作为东吴的重臣,在曹操大兵压境的情况下,居然带领大部分文官要求孙权迎降曹操。这让我们感觉这个人性格软弱,经不起外界的压力。

幸亏吴国太说起孙策遗言,说是“内事不决问张昭,外事不决问周瑜”。在召回周瑜后,在周瑜的支持下,才下定了联刘抗曹的决心,发动了赤壁之战。在赤壁之战后,在庆功宴上,张昭向孙权祝贺的时候,孙权讽刺的对他说,幸亏没有听你的投降的建议,要不然现在我就去要饭了。这话引起大家哄堂大笑,也让张昭感到无地自容。

但是,在现实中,张昭并不是《三国演义》中所说的那样懦弱无能,他其实是孙策的托孤大臣,是孙权的老师。他这个人文武双全,在孙策手下担任长史、抚军中郎将的时候,孙策将他看作自己的老师兼朋友对待,孙策军中的文武之事都交给张昭处理。

孙策在被刺客谋杀将死的时候,将孙权托付给了张昭。孙策对张昭说出的话,与后来刘备对诸葛亮说出的话如出一辙。那就是孙权如果不足以担负起东吴之主的担子,你就自己取代他。张昭也不负孙策的嘱托,他将年轻的孙权培养成一代英主。可是,这样一个文武双全,被孙策寄予重托的人物,为何在曹操来信威胁的时候,就马上屈服,还劝孙权投降呢?

一、张昭劝降是由于对当时形势的误判。我们在后世看赤壁之战,都能够指出曹操在当时的用兵错误。可是,这是建立在我们所知的结果上的。在当时,曹操的形势可谓一片大好,没有人能够预测到他一定会失败。

首先,曹操一直打着汉献帝的名义,挟天子以令诸侯。在对外的讨伐中,曹操占据了大义的名分。这样,曹操在政治上先声夺人,让很多摇摆不定的势力很快投入他的怀抱。在官渡之战的时候,曹操就用这种手段,招降了张绣,保证了自己南线的安全。这种政治攻势,也造成了东吴内部的思想混乱,让东吴的群臣意志不坚。

在军事上,曹操更是占有绝对优势。曹操在南下荆州的时候,正值刘表病逝,继位的刘琮在部下的劝说下不战而降了。唯一敢于抵抗的刘备,也在当阳长坂被曹操的精锐追上,被打得大败。刘备只得转投江夏的刘琦,暂时苟延残喘。

曹操在占领荆州之后,他的势力得到了更大的发展。荆州在北方战乱期间,由于比较安定,有大批的外来人口流入,这使得荆州成为人口密集,经济富庶的地区。而且刘表多年经营的军队,也大部分落入了曹操的手中。荆州的几千艘大小战船组成的水军也被曹操收编,补上了曹操军中的短板。这一切都让曹操对刘备和东吴形成了数量上的绝对优势。

最让张昭这些人感到更为困难的是,曹操军队在地理形势上的优势。曹操占领荆州后,就占据了长江上游的有利位置。自古以来,想要平定江南,必定要先占据上游。孙权集团在建立之后,对荆州念念不忘,就是出于自身的安全原因。现在,上游的要地被曹操占据,曹操的军队分据长江南北,又有优势的水军。如果曹操率领优势的水陆军,沿长江夹江顺流而下,东吴在军事上是难以抵抗的。

由于以上的这些原因,久经战阵的张昭认为,如果和曹操对抗,孙权根本就没有胜利的希望。不过,这只是张昭个人的看法,诸葛亮、周瑜、鲁肃的判断和张昭的是不同的。诸葛亮和周瑜都对孙权指出了曹操貌似强大的形势下,实际存在的困难,并指出了能够打败曹操的可能。但是,由于张昭也是一位文武双全的杰出人物,所以只相信自己的判断。他不承认周瑜、诸葛亮的判断。他认为周瑜的判断是一种好大喜功的赌博,而诸葛亮则是为了将东吴拖下水的诡辩。这样一来,主观臆断就造成了张昭对形势的误判。在这个误判的基础上,张昭还一意孤行,对孙权提议投降。

二、张昭劝降是出于对孙权家族的忠心。鲁肃在劝孙权不要投降的时候,说了一个理由,让孙权十分认可。那就是这些劝降的人都是为自己打算的,没有人为孙权来打算。这是因为这些人到了曹操的手下,依然还做他们的官。如果再假以时日,这些人还能够得到不错的前程。可是孙权这样的独立集团的首领,投降曹操之后,不管曹操再怎么样优待他,他也不会享有现在的权势了。这一席话,让孙权定下了抵抗的决心。

如果说张昭是鲁肃所说的那种卖主求荣的人,那就冤枉了他。恰恰相反,张昭正是出于对孙权的忠心,替孙权考虑出路,才劝说孙权投降的。由于张昭对战争的形势产生了误判,才使得他认为,孙权如果采取抵抗曹操的决策,那么会必败无疑。如果那样的话,东吴就会玉石俱焚,孙权和他的家族会陷入毁灭。

与其那样,孙权还不如向曹操投降,还可以保全自己和家族。在曹操对外的战争中,一直都是采取恩威并用的手段。一方面曹操对那些敢于反抗他的势力,就采取大屠杀的政策。在曹操的征战中,杀戮、屠城是家常便饭。而在另一方面,他对于那些主动投降他的势力也网开一面,予以优待。

比如在和张绣的交战中,曹操失去了自己的长子曹昂和爱将典韦。可当张绣来投降的时候,曹操依然不计前嫌,对张绣委以重任。在夺取荆州的时候,曹操对荆州那些投降的人员,都予以优待。对刘琮和他的部下,都大肆进行封赏。这一切自然给张昭留下了深刻的印象。

那么,如果孙权听从张昭的劝说,向曹操投降的话,他也自然会受到曹操的优待。最起码孙权的家族能够得到保全。如果那样的话,张昭也算是不负孙策的重托了。可是,张昭不但错误了估计了当时的军事形势,也对孙权的志向估计错误。不甘屈居人下的孙权,终究没有采纳他的投降建议。不过,虽然孙权对张昭的投降建议有意见,他还是认可张昭的忠心的。孙权在日后的日子里,对张昭依然很敬重。

三、张昭劝降是为东吴存续采取的权宜之计。其实,张昭向孙权提议投降,还有着另外的一层意思。那就是以投降为名,和曹操虚与委蛇,为自己的独立创造条件。这是因为,当时曹操的主要对手并不是孙权,而是刘备。与自己最大的对手,号称枭雄的刘备相比,曹操对孙权并没有多大的看重。他只是把孙权当成继承父兄基业的年轻人,想用政治手段来降服他。

在曹操南下荆州之前,就和孙权双方互相联姻,建立了外交关系。在夺取荆州后,在曹操军队当面的敌人,是江夏郡的刘琦和刘备的军队。至于说孙权的军队,曹操和他的手下都把它当成未来的盟军看待的。在当时,曹操的手下甚至预测说,孙权会主动出兵攻打刘备,来向曹操效忠,只有程昱抱有反对意见。正是对孙权动向的误判,埋下了曹操赤壁之战失败的祸根。

如果孙权在这个时候听从了张昭的劝告,投降曹操,并讨伐刘备的话,他的待遇不会比张绣的待遇差。而且曹操在解决刘备之后,暂时也没有能力解决孙权的势力。这样,孙权还是能够保持半独立的态势。在夷陵之战的时候,孙权也是投降了曹丕,但他依然保有自己的地盘、军队。

如果孙权这次投降,能够保有自己的地盘和军队,使自己的势力维持原状,张昭的策略就完全成功了。其实,孙权就算是接受张昭的投降建议,他的投降也会跟多年后投降曹丕的情形一样。在那次投降中,曹魏的使者邢贞到东吴时,稍微想摆摆架子,就被张昭大怒,要以武力威胁他。我们可以想见,孙权就算投降曹操,他和张昭也会想尽办法保有自己的独立。一旦曹操的军事压力减弱,他们还是要继续反叛的。

四、张昭劝降失败的原因。无论张昭出于何种目的,他劝降孙权的举动还是失败了。孙权不但没有采纳张昭的建议,反而认为张昭是出于自己眷顾家属的目的,来劝说字的。这让孙权和张昭之间产成了隔阂,也为两人日后的关系恶化埋下了伏笔。

张昭劝降孙权的失败,主要的原因,是他对当时的形势、孙权的性格都做了错误的判断。在政治形势上,他认为曹操挟天子以令诸侯,拥有政治上大义的名分。自己作为一个名义上尊奉汉室的割据势力,没有对抗的借口。在军事形势上,他认为曹操收编了荆州的水陆军,并打败了刘备,占据了长江上游的有利地位。如果曹操以优势兵力,沿长江顺流而下,水陆并进,东吴根本就无法抵抗。

在外交上,张昭迷信和曹操的联姻关系,认为孙权能够利用这层关系,投靠曹操。从曹操优待张绣、刘琮的先例来看,孙权也会得到和他们相当的待遇。这样,最起码能够保住孙权家族的安全。如果曹操无法立刻在解决刘备后再解决孙权,那么孙权还可以保持半独立的状态。得到喘息之机的孙权,还有可能东山再起。基于以上的判断,张昭才劝说孙权投降。

可是,张昭以上的所有判断都是错误的,这也决定了他的决策也是错误的。曹操虽然有着朝廷大义的名义,可是这种大义的名义如果没有实力做后盾是根本没有作用的。只有曹操能够在战场上打败对手,这种大义才能发挥作用。至于说军事上的缺陷,周瑜和诸葛亮都一针见血的指了出来,并在后来的赤壁之战中得到了验证。

而张昭想要保存孙权家族的心理,孙权并不领情。这是因为张昭根本就没有发现,孙权也有着一颗争夺天下的雄心。与其委曲求全的在曹操手下生活,不如拼死一搏,创建自己的雄图霸业。至于说想要伪装投降,与曹操虚与委蛇,保持独立状态,那更是不可能的。刘备一旦被曹操击破,势单力孤的孙权就成了曹操砧板上的肉,早晚要被曹操宰割。

正是因为张昭对整个赤壁之战前,所有形势的误判,才使得他向孙权提出了投降的建议。自然的,他的建议被孙权否定了。在接下来的赤壁之战中,孙刘联军并肩作战,大败曹操,为三国鼎立打下了基础。

我是历史笑春风,欢迎大家关注我,多提宝贵意见,谢谢。

东吴有和曹操一战的实力,重要谋士张昭为何选择做“带投大哥”?

这事情不是很简单吗。在《鹿鼎记》里韦小宝都说的很明白了:皇上英断。奴才看戏文《群英会》,周瑜和鲁肃对孙权说道,我们做臣子好投降曹操,主公却投降不得。咱们今日也是一般,他们王公大臣及跟吴三桂讲和,皇上却万万不能讲和。”康熙大喜,在桌上一拍,走下座来,说道:“小桂子,你如早来得一天,将这番道理跟众大臣分说分说,他们便不敢劝我讲和了。哼,他们投降了吴三桂,一样的做尚书将军,又吃什么亏了?”心想韦小宝虽然不学无术,却不似众大臣存了私心。张昭也是一样,他和那些主和大臣的意思是一样的,为了他的家族,为了江东的士族,主子可以随便换,但世家的利益不受损。

张昭(156~236),字子布,彭城人。年少时好学,与东海王朗(诸葛亮骂死那位)齐名,关弱冠察孝廉。最初投靠陶谦(被下狱),得救以后,投靠孙策得重视,后来为托孤之臣,但张昭为何在抵抗曹操的问题上,犯了“原则性”错误,原因很简单,周瑜主战代表的是寒门和孙权的利益,而张昭主和代表的世家和本土利益。屁股决定脑袋。曹操来了他们依旧是门阀与士族,假如刘备夷陵获胜,直抵秭归,张昭也一样会告诉孙权投降 ,私心甚重。这也是为何孙权在周瑜死后,再无进取之心,因为世家不同意。家族利益高于国家利益是他们的通病,宁可亡国也要保证自己家族的利益,这是世家和皇帝之间的最大利益分歧所在,而两晋南朝始终都是世家门阀的天下。直到隋唐以后,世家门阀才被彻底消亡。

应该说,张昭是绝对的东吴重臣,因为托孤这种事,如果不是对方的能力和品行有绝大信任,是断不会发生的。从后来的事情也可以看出,张昭主降孙权没有降低张昭地位,可见张昭树大根深,实力强大。以至于曹操在赤壁之战后,曹操写信给孙权,让孙权“内去张昭,外击刘备,以效赤心,用复前好,则江表之任,长以相付,高位重爵,坦然可观。可见曹操也不看好张昭。而在孙权称帝后大宴群臣,回忆起周瑜、鲁肃力主抗曹之功,但对张昭讥讽道:“如张公之计,今已乞食矣”。由此可见孙权对张昭的不满已到何等程度。但也仅此而已,也未必让张昭如何。

江东孙权属于外来户,政治根基不不足,只能依靠当地门阀世家来治理地方,而张昭就是其中的代表,张昭存在有效地缓和了孙权与世家的冲突,应该说大体上还是站在孙权的立场上,当然在面对生死存亡的大事上有所亏欠,当然张昭也绝不是 卖主求荣,贪生拍死之辈。孙权一生都在打压江东士族,包括太子更换都是士族与孙权之间的博弈,孙权在世的时候还好。而孙权一死,权柄旁落,宗室、功臣、外戚再加上江东世家大族关系也彻底反目。

可以说,张昭的投降不能说错,他低估了孙权雄心,高估了曹操力量。而赤壁的失败,也导致了张昭退出了东吴的政治核心。

我是清水空流,历史的守望者。期待你的 关注和点评。

东吴有和曹操一战的实力,重要谋士张昭为何选择做“带投大哥”?

孙权和张昭的关系非常微妙,两个人既不算是很明确的君臣关系,而且即使张昭是臣,也是有权力的臣。在孙策去世的时候将孙权托孤给周瑜和张昭两人,之所以是这两位,是因为江东这片土地上,这两位都有话语权,但又不是江东士族行列,所以算是坚定的拥孙派。但这样一个用户孙家的张昭,为什么在曹操拿下荆州之后提议投降呢?

其实大趋势上来看这并不只是张昭一个人这么认为,当然地方大族都是为了能够赶走孙家人,哪怕是当曹操的臣,也不愿当孙权的臣。而张昭则是更为简单,张昭对比了双方的实力之后,才有了一个结论,那就是打不过,与其说拼个你死我活,不如还是投降作罢。为什么张昭要这么说呢?在孙策临终的话里有这么一句“若仲谋不任事者,君便自取之。正复不克捷,缓步西归,亦无所虑。”这里的君便自取不是说张昭自己当主人,而是张昭有选择权,废立权。另外下一句则是说如果不能保住基业,那么缓步西归,也就是回到自己的老家去,保一家老小血脉即可。

所以到了这种存亡时刻,张昭要选择一个折中的方案,第一是自己要没有风险,第二则是要完成孙策的托孤意愿。显然和拥有了荆州的曹操正面对抗是不明智的选择,因此张昭才提出了投降的建议。当然其中也包括了张昭的个人私欲,最大程度地保障自己的利益,毕竟孙权投降了会是什么结局难以说清,但张昭不过是换个老板继续上班罢了。

除此之外张昭也不是第一个提议投降的人,在《三国演义》当中还只是反映了武将想要作战,文官主张投降的一面,但实际上情况比这个还要糟糕,几乎是只有周瑜和鲁肃两个人提倡主动出击,目标是称帝而不是割据。在《三国志》的记载里有着“会权得曹公欲东之问,与诸将议,皆劝权迎之,而肃独不言。”一句,意思也表达了当时大环境是投降,人心不稳,唯独鲁肃一人支持孙权力战。

总而言之张昭是在托底的前提下提出的投降,毕竟张昭的义务是保住孙家人,就不算是有辱使命。而且从现实的角度出发,江东确实难以一战,(不是说实力不够,而是比较冒险,一输就会造成很严重的影响。)所以张昭只能提早劝降。

东吴有和曹操一战的实力,重要谋士张昭为何选择做“带投大哥”?

这是可以理解的。孙策临终前曾告诉孙权:内事不决问张昭,外事不决问周瑜。江东的东吴集团内部管理事情,礼仪典章制度的制定咨询张昭,由张昭决定,因为张昭擅长这方面工作。东吴面对曹操大军逼近这类事情应该问周瑜,周瑜擅长处理对外征战交往事情。

赤壁之战的时候,张昭已经五十多岁了,当时算年龄较大的人,不一定喜欢征战冒险了。张昭是徐州人,为避乱而南渡,孙策很重视张昭。

孙权曾对周瑜、鲁肃说张昭等人想投降曹操是怕死,怕失去荣华富贵生活。这可能是张昭主张投降曹操的一个原因。如果从张昭具体情况来看,还有其它方面原因。张昭精通儒学,虽然早期也带兵打过仗,主要还是文臣、谋臣,留守看家。儒家讲究忠君,曹操南伐打着东汉朝廷名义,张昭内心还是存在敬畏东汉中央朝廷的因素。抗拒其他地方割据势力军阀坚强,抗拒朝廷大军张昭还是有些心理顾虑的。再者,张昭过分看重曹操收降荆州刘表势力后的强大军事力量。被曹操表面强大势力迷惑。这也造成了张昭主降。

在曹操大军压境情况下,存在主降、主战争议分岐是正常现象。孙权集团周瑜、鲁肃等年轻武将主战,孙权、周瑜、鲁肃从内心不愿受制于人,还想乘天下大乱成就一番霸业。张昭年龄大了,又是文臣,存在儒家忠君思想约束,对外事判断不十分清楚,主张投降也不算什么。后来,孙坚坚决主张对曹操开战,张昭也就不再说什么,不再提出投降事情。

孙权称帝时候,张昭想称颂孙权。孙权说如果按照你的当初建议,我现在都得在曹魏处要饭。张昭感觉不好意思了。总体来说,张昭对东吴贡献很大,在群臣中威信很高。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。