如何理解鲁迅说的“地上本来是没有路的,走的人多了,也便成了路”?

这句话出租鲁迅的《故乡》,在这篇文章的结尾处鲁迅写道:“希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路”,后来这话成为了经典语录流传下来 ,给人带来希望和启迪。

这篇文章写于1921年1月,当时黑暗的社会制度给予农民带来极大的压迫和剥削,给他们造成了极大的精神伤害却麻木不仁,鲁迅为此即担忧又愤慨,想以以文唤醒农民的反抗意识。

当时,鲁迅也看不到国家民族的希望在哪里,只是感觉一定会有路可走,这路就是反抗力量的凝聚,寻找到希望的“突破口”。他觉得自己可能正在走一条充满希望的路,唤醒民众一起寻找希望,寄予“走得人多了,也便成了路”。不久便印证了这话是对的,文章发表的同年7月,中国共产党成立,从此领导中国人民开始了艰苦卓绝的革命奋斗历程,走出了一条建立新中国的光明大道。

读这话,人们直觉印象似乎是农村的那种田间地头踩出来的“羊肠”小路。后来,被人们引以为经典的是象征着人生梦想的追寻。就是在你觉得人生感到沮丧、甚至感觉希望渺茫的时候,这话可能会起到启迪心智、激励奋斗精神的力量。

有些事情,可能循规蹈矩没有希望,而另辟蹊径或许还会迎来转机。就是说做某件事情总要有第一个“吃螃蟹”的人,味道好大家都会抢着来品尝,比如做互联网就是一个典型的例子,现在互联网的普及应用,估计创始人也没有想到会带来今天的渗透和范畴。

这话其实告诉我们,无论什么时候都不要放弃自己的人生梦想追寻和内心点燃的某些希望。如果一条路走不通、或者感觉面前的诱惑不是自己所要到达的目标时,面对无路可走的境地,要勇于探索、勇于实践和面对,你坚定信念走过去了,后面的人可能会跟随着这行脚印也走,走得人越多,就可能越给人带来希望,感觉这是一条通往心灵深处的安全可靠之路、一条充满希望之路。

加油,相信自己,人生才会赢得更多精彩!

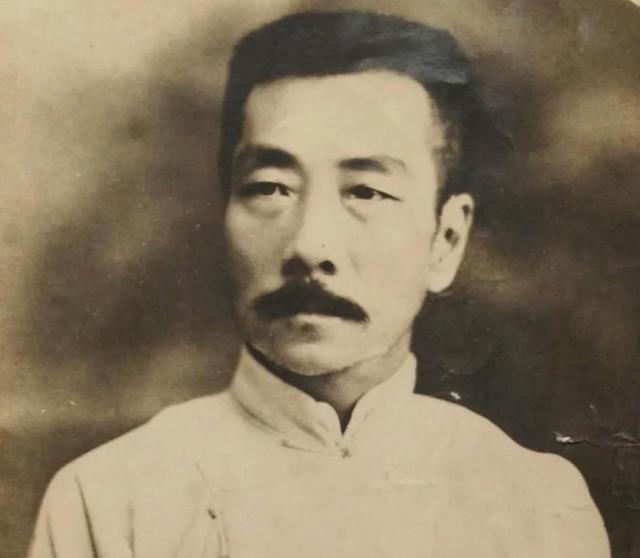

图片来源网络。

如何理解鲁迅说的“地上本来是没有路的,走的人多了,也便成了路”?

这句话,不用怎么去理解它,它本来就是,千真万确的大实话。我是在山里长大的,山上的羊肠小道就是人走出来的。走的人多了,也便成路了。

这句话,出自鲁迅的小说《故乡》鲁迅是文学家,思想家,原名《周树人》。他恨半封建半殖民地的社会,民不聊生。他这句话的寓意,也是想唤起民众反抗,民众起来了,也便成路了。可是;“人无领不走,鸟无头不飞”。他也是势单力薄,没有毛主席,共产党人的凝聚力,号召力。只起了宣传的作用。

路是人走出来的;从共产党的历史讲,也是在摸索中前进的,励尽千难万险,坎坷磨难。实践证明,什么样的人,走什么样的路。八一南昌起义的路,是错误的路,它的错误在于,不是知己知彼,实事求是的路。而毛主席领导的秋收起义,上井冈山,走以农村包围城市的路,才站稳了脚根。证明了它是一条正确的路。

毛主席的路,之所以正确,不仅是上井冈山,重要的是治军路线。军队若沒有严明的纪律,则没有,一切行动听指挥,步调一致才能得胜利。若各自为政,则没有凝聚力,没有凝聚力,则一盘散沙。一盘散沙,就不能手笼五指形成拳头,就没有力量可言,没有力量何谈胜利。

唤起民众,为民众谋生存。唤起民众,不是一句话的事情。要为民众办实事,从细节做起,既不欺压百姓,说话又和气。我们在抗击敌人的同时,大搞土地革命。打土毫分田地,让民众切实能得利益,民众有地种,有饭吃才能真正的打动民众的心,打动了民众的心,民众才能真心的拥护。民众拥护了?就不是羊肠小道了,是一条光明大道。人民只有人民,才是创造世界历史的动力,才是兵民胜利之本。

茫茫大地路在脚下;当年毛主席,以大无畏的气魄,决定红军翻雪山过草地,先头部队在雪山上闯出一条路来,其困难是可想而知的。但是;共产党领导的红军,迎难而上,不怕苦。创造举世闻名的二万五千里长征,令美国也感叹,他们简之是不敢想象,不敢相信这是事实。可是我们做到了,我们胜利了,我们挎上光明大道,我们为之自毫。我们能做到这些?再无所不能了。

结束语;地上本无路,路是人走出来的。这句话是千真万确的,只有毛主席和老一辈革命家,无数革命英雄和先烈,广大的中国人民群众,才能创造出如此奇迹来。

如何理解鲁迅说的“地上本来是没有路的,走的人多了,也便成了路”?

鲁迅先生说,“地上本来是没有路的,走的人多了,也便成了路”。这句话很通俗,很直白,也非常有哲理性。

这句话是出自于鲁迅先生《故乡》中经典之语。鲁迅先生对那个黑暗的社会彷徨和对美好社会的向往,用走路来作比喻,希望是有是无,正像路有无一样。路是人走出来的,勇敢开拓的人们,敢于向前行。人多了,世界上也就有路了。要实现自己的希望,就要一步一个脚印,勇往直前走下去。

认定的目标向前走,走出路来,这就也一种创新的精神。在改革开放为圆中国梦的今天,具备了这种精神的人,那是难能可贵的!

如何理解鲁迅说的“地上本来是没有路的,走的人多了,也便成了路”?

什么是路?鲁迅先生的回答很直白:世上本没有路,走的人多了,便也成了路。真是这样的吗?

事实上,客观存在着多条路。大路、小路,水路、旱路,还有铁路与航空线。诸如此类种种路,但并不是鲁迅先生心中所期盼的路。

那鲁迅先生所要表达的路又是什么路呢?读过他的作品,也许会理解一二,那是一条充满希望之路。

既然这句话出自鲁迅先生的《故乡》里,且又是原文中的最后一段,想必在着墨时就意有所指了。请阅读原段落:希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,便也成了路。

从原文中可窥见,鲁迅是借用“路”来形象地比喻“我内心的希望”之所在,说明希望的时有或无,就如同这路般的产生而已。

固此,这段话的中心思想是“希望”,而非“路”。仅以路作比较,生动而形象地说明该如何成就“希望”。

那么又如何去理解鲁迅先生说的“地上本没有路,走的人多了,便也成了路”呢?01:创作背景

作者于1921年回到故乡,耳闻目睹了处在半封建殖民地社会的中国农民生活的残酷现实,结合自身三十多年的苦苦求索,渐而写岀了这篇悲凉沉郁但又不希望的小说《故乡》。

小说依据回到故乡、感受故乡,到怀着的失望与痛苦的心情离开故乡。尤其是少年闰土和杨二嫂二人的苦难描述,真切地代表了故乡的慨况。虽然说,这种惨不忍直视又睹物思人的境地,对于作者“我”的感受是并不没有因此悲观、消沉,反而产生一些有所期盼的渴望。

通观全文,鲁迅先生的“希望”是“本无所谓有,无所谓无的”,明显感觉他仪寄托希望于未来或下一代。

02:现实意义

单就“世上本没有路,走的人多了,便也成了路”这句话来理解:人们普通认知,前方没有路,但只要肯愿意走,后来者跟从的多,也就能久而久之的形成一条路。

然而,哲学上的观点却不同,路有千条,关键在于你去怎么选择。所谓“条条大路通罗马”,不只是反映了路的畅通无阻,更重要的是罗马帝国的繁华吸引众多人而去。这其中就可能无路能直达,但人们总会绕道奔向目的地。

作为当代人,不走老路、熟路,显然是对的,只有带着勇气和胆量去开创未来的新路方可永续发展。这就是因为社会在进步,科学发展的速度更快,你若再因循守旧,恐会因慢半拍被时代的潮流所淹没。

总之,“地上本没有路”,你大胆开创,定然会产生“走的人多了,便也成了路”的效果。一个充满希望之光的人,无畏险阻和坦途,总是执着前行而不放弃!如何理解鲁迅说的“地上本来是没有路的,走的人多了,也便成了路”?

问题:如何理解鲁迅说的“地上本没有路,走的人多了便成了路”。

导读关于鲁迅,我们常常提到他时,每个人都恭敬地冠以“先生”称谓。我想绝大多数人对于“先生”的认知,或多或少来源于“中学语文教材”。

这就是说对待他的文章,你不看也得看,不读也得读,不但要读还必须熟读,甚至某些段落还必须背诵,至少我那个年代是这样的。

我求学的时代,大家都明白这样一个现象:通过“先生”,知道了什么是“杂文”;“先生”的真名叫“周树人”;他的文章晦涩难懂,常常让人一头雾水,“丈二和尚摸不着头脑”;他的杂文经常出现在各种考试题目中,特别是决定学生命运的“高考语文”里。

久而久之,校园中有关“鲁迅先生”,就有了一句真实写照的戏言:学生有三怕:一怕文言文,二怕周树人,三怕议论文。可见当年“鲁迅先生”给学生时代带来的“恐惧”之深。就是到了如今,初高中学生见到“鲁迅先生”也头痛。看其文章晦涩难懂,是年少的我们为数不多的感触,也是为数不多的永久性记忆。

岁月不但可以磨练人身体的成熟,日益健全的除了体格,同时还有对未知思想的认知,以及对生命的感悟。这一切对于鲁迅先生而言,我们会有怎样的体味?

我曾经有过这样的感悟:七言古诗•先生

文/兵法天下【原创】

小月轩窗两地书,朝花夕拾三味孤。

呐喊彷徨百草园,南腔北调泪红烛。

嫉恶如仇剑眉飞,口诛笔伐野草枯。

横眉冷对妖言去,春风化雨论亲疏。

从心底明白了:年少不懂周树人,今日方知真鲁迅。这恐怕是许多人长大后的感悟。- 开国领袖毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族,新文化的方向。”

- 著名作家郁达夫在他的《怀鲁迅》中,对于鲁迅先生的评价:“没有伟大的人物出现的民族,是世界上最可怜的生物之群;有了伟大人物,而不知拥护,爱戴,崇仰的国家,是没有希望的奴隶之邦。”

- 无产阶级革命家瞿秋白的也曾评价“鲁迅从进化论进到阶级论,从绅士阶级的逆子贰臣进到无产阶级和劳动群众的真正的友人,以至于战士,他是经历了辛亥革命以前直到现在的四分之一世纪的战斗,从痛苦的经验和深刻的观察之中带着宝贵的革命传统到新的阵营里来的”

在鲁迅先生诸多的名言中,我还是最喜欢他的那句:“地上本是没有路的,走的人多了便成了路。”这句话出自他的散文《故乡》,看似平淡无奇,但字里行间却流淌着一个哲理。鲁迅先生以自己独特的视角,告诫读者世间任何事,行动始终高于空谈,要敢为天下先,用自己的亲力亲为,在满是荆棘的荒野,为后人走出一条路。

这也许就是后来诗人所谓的“没有比脚更长的路,没有比人更高的山”。

他的小说《伤逝》中所言,似乎得到了有力的佐证,大概是说:新的生路还很多,我必须跨进去,因为我还活着。

结束语所以说鲁迅先生无论他的文章他的人品,他为之追求一生的信仰,无不令后人爱戴和敬仰,特别是他犀利的语言,喜欢把两种矛盾的事物放到一起,让麻木的人醍醐灌顶。

他与黑暗苦斗,为光明苦争,傲视权贵,毫不妥协,骨头最硬;他悲天悯人,为被压在最底层的劳苦大众呐喊疾呼,心地最善。

“鲁迅精神”所折射出的价值,绝不是个人或政治集团所独享的,而是普世的,即中国人以至全人类精神文化发展所需要的。

这种“精神”永远也不会过时,永远值得“呐喊”,尤其是在如今社会,所谓的“社会公知”,“作家教授”,以及留学海外的“洋奴”……似乎曾经都在鲁迅先生的作品中出现过,试想他老人家倘若健在,会是怎样的一种愤懑?“哀其不幸,怒其不争”,“痛打落水狗”……

最后用“先生”的一句话告诫那些人:做奴隶虽然不幸,但并不可怕,因为还知道挣扎,毕竟还有挣脱的希望;若是从奴隶生活中寻出美来,赞叹、陶醉,就是万劫不复的奴才了。

温馨提示:兵法天下,诗词文化。尊崇原创,不忘初心。自古读书本难,行文不易;既然头条有缘,文笔相见。如果您认可“兵法天下”,敬请赞转分享,雅评留言。赠人玫瑰,手有余香;奇文共欣赏,疑意相与析。如何理解鲁迅说的“地上本来是没有路的,走的人多了,也便成了路”?

“我在朦胧中,眼前展开一片海边碧绿的沙地来,上面深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月。希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路。其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路”。这是鲁迅作品《故乡》的原文。

鲁迅先生的意思是:只有空想,而不去奋斗追求,希望是不会实现的。有了希望,并且始终如一的追求、奋斗、实践,希望才有可能实现。

路确实是走出来的。每个人都想有一条早已为自己铺设好了的阳光大道,但是世界上本来就没有一条这样的路,只有靠自己的实际行动,才有可能实现自己的夙愿。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。