为什么一些明显不符合普遍审美的作品会被认为是艺术珍品?

在收藏的领域里,要有一种“容天下”的心态。

“为什么一些明显不符合普遍审美的作品会被认为是艺术珍品”这种疑问,一方面恰如其分体现了艺术方面“百家争鸣”的特点,另一方面也揭示了“炒作随时都可能存在”这样的可能。

基于凡事往好的一面去想的“容天下”心态来说,类似于“你认为的明显怎样,对于别人不见得就这样认为”是客观存在的。因此,每一个人看问题的立场也好、评论的目的也好,都应该是有一定“存在背景”的,有些内容不能举例过细,不然容易踩中别人的尾巴,这不合适。

理解了,便如憋了多少天的那啥突然被几瓶开塞露疏通之后带来的茅塞顿开感……

之所以会出现此类普通大众看来貌似不正常的现象,从“观众”反应来看,不外乎如下几类原因:

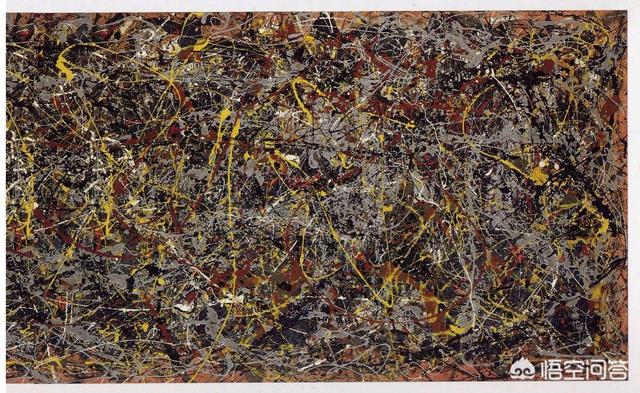

首先是创作者超凡脱俗的意识我们不否认,在这些貌似“恶搞”的艺术品当中,也有相当一部分需要“真才实学、真功夫”才能完成的,最为代表性的便是一些抽象派作品——

比如上面这幅,普通人怎么看都是一团乱糟糟的玩意儿,竟然拍出了1.4亿美元的一幅油画,如果不是美术创作者,叫人如何读懂其中的价值呢?

类似的情况,在国内也有,比如中国美术学院博士生导师的王冬龄,其书法作品同样饱受争议:

普通人看来恐怕除了“一团乱麻”来形容之外,还能发出什么样的评价呢?

搞艺术的人事,难道真的是和大家想的不一样?

个别欲走捷径者的恶意炒作持这种观点的人,也是不在少数。

在这个竞争强烈的时代,想要通过传统的办法来达到事业、名气、表现……等方面的出人头地确实是:太!难!了!

于是乎,炒呗!

媒体拉到位了,没有传不开的名,哪怕这种名是“恶名”——哪有何妨!

于是乎就有了恶俗之态所谓作品展示于世人:

我不是艺术的评论者,我只是现象的搬运工。

合理与否,看官自有定论。

因此来说,艺术上面发生的事情,那都是不奇怪的。

至于哪一类属于正能量、哪一类具有负面社会影响,对于“制造者”来说,各自修养等诸多方面的因素促成。

审美观包含的方方面面因素太多,评论者因自己所经历的人生、接受的教育、学习的知识、树立的处世观等等当面的差异,会对一个外界实物映射到大脑中产生的反应不同。

而,这种美学上的审美,历来都只有模糊的“认识见解”,而无定量的“科学标准”,也许从某个角度来说,你认为的“至上至美”的因素,在别人看来也属于“庸俗无比”。

看透了,就通了。

为什么一些明显不符合普遍审美的作品会被认为是艺术珍品?

假如把“普遍审美"观,理解为大众审美观的话,那末也可以把它解释成普通百姓喜闻乐见的美的艺术形式,即通俗艺术形式。如普通欣赏的大众,往往喜欢接受民歌,因为民歌最接近日常生活的四季变化,湖光山色,辛苦劳作,人生的悲喜苦乐,这也是最现实地反映了生活的艺术,所以最受欢迎。城乡中部分人还喜观传统戏剧,最好是那种大团圆结局的喜剧,或者是那种由悲转喜的影视剧,因为这才附合一般大众对生活的美的追求和向往。

审美感受离不开各层次,各民众的主观感性的愉悦,离不开由于文化层面所产生的爱好,趣味的异同。

齐白石先生的画,可以说是雅俗共赏的审美对象,普通观赏者欣赏的是白石老人筆下的花乌鱼虾的生动逼真,活龙活现,富有生活气息。而对一幅幅图画中,传达出的整体意境,所达到的美学效果如何?一般的观者,未必去探究,也难以去探讨。这也就是审美距离感。艺术修养上的欠缺,必然产生审美上的差距,甚至是很大的差距。

马克思曾指出:“如果你想得到艺术上的享受,你本身就必须是一个有艺术修养的人,对于不辨音律的耳朵说来,最美的音乐,也毫无意义。“由此可见,审美眼光的养成,需要对审美对象的熟悉和把握能力,需要习惯的养成和文学知识的积累。

具有什么样的生活积累和阅历,就必然产生什么样的审美眼光。审美观赏活动,有的出于情感上的享受与精神上的愉悦娱乐,消遣等目的。有的为了求取知识,拓宽视野,增长经验,提高思想道德水准,探究美的艺术风格。还有的是为了借鉴与批评艺术,为了寻找创作技巧。而这些往往是一般读者,观赏者所忽略不顾的。再说文化层次上的差别,鉴赏力上的高低,也无意于在更高意义上去弄通搞懂艺术作品所蕴涵的真正价值之所在。

这也符合一般意义上的审美观。因为不能要求不同层次的人,都具有同样的兴趣,一样的审美标准。

而所谓艺术上的“珍品”,有的是历史遗产中的稀有品,绝无仅有。有的是题材上,创作中的独一无二,风格迥异,象"八大山人"的画作,意象晦涩难懂,但仅是一家,唯此"珍品"价值永存。中国文学艺术,诗词歌赋,讲究意境美,空灵美,…凡此种种鉴赏,的确只有少部分人,文人雅士,骚人墨客能独得其妙,与大众美学相差几远矣!

当然艺术上的“珍品“,不是天生就和普通人隔着一道坎,不可逾越,只要能学习,多读,多看,多观,多向内行人学习,珍贵艺术是够成为自己的审美对象的。毕竟最高雅的艺术珍品来自社会,来自生活,来自人民!

为什么一些明显不符合普遍审美的作品会被认为是艺术珍品?

说到艺术,不可不避开阿瑟丹托,这个当代的艺术审视者。他在看了沃霍尔展览之后惊恐不已,回家后做了个实验「红方块实验」:丹托构想了这样一个展览,有九幅尺寸质地相同的画布,涂满了相同的红颜料。

第一幅是克尔凯郭尔描述过的一幅画,题目是“以色列人穿越红海”;第二幅是由一位心理洞察力极强的丹麦肖像画家创作的作品,名字叫“克尔凯郭尔的情绪”;第三幅题名为“红场”,机智地表现了莫斯科的风光;第四幅是极简主义绘画,碰巧的是,它的标题也叫做“红场”。

第五幅是宗教绘画,题名为“涅槃”;第六幅 是由马蒂斯的门徒捉笔的静物画,叫做“红桌布”;第七幅是来自乔尔乔内作坊的敷了底色的画布;第八幅是用铅红上色而不是敷了底色的画布;第九幅是艺术愤青 J先生拿来参加展览的题名为“无题”的作品。

前六幅显然都是艺术品。第七、八幅显然都不是艺术品。第九幅是件有争议的作品,丹托勉强算它是艺术品,却宣称它是“空洞”的。

所以,什么是艺术?丹托为了解决这个问题写了无数文章,不再赘述,总之,已经远远不再是我们最初所和审美联系起来的那个艺术了。艺术可以表现丑吗?可以,而且这在艺术史中举足轻重。艾柯就出了一本超厚多图慎入的书丑的历史,如果有机会翻阅一遍其中的图,你会浑身难受,面部扭曲,有异物感和呕吐感……这不是说它们是糟糕的艺术品,正相反,很多是杰出的作品。

为什么一些明显不符合普遍审美的作品会被认为是艺术珍品?

不符合审美的作品

观察当下的艺术,时常能看见一些新颖而生疏的东西。但是如果我们稍微了解一点20世纪的西方艺术史,就应该承认,那些看起来似乎是生疏的东西,常常是新旧思想的结合,人们能看出哪些东西来自过去,它们如何被艺术家运用,哪些东西是新发明的,画家在新旧结合中强调什么,看出这些,便有助于我们去了解和欣赏艺术家的创作,尽管关于某一幅绘画、某一件雕塑或某一个建筑物的所有情况仍不足以让我们完全知道。

艺术家在个人的创作中,总免不了会有神秘的因素,这些“神秘的因素”导致我们不明白为什么一些明显不符合普遍审美的作品会被认为是艺术珍品。这么理解吧,物以稀为贵,那些艺术珍品正因为不符合人们的普遍审美,而显的有“特色”,有“亮点”,其中的“特色与亮点”又是艺术家通过想象创造出来的,不说艺术品的成本是多少,那独特的“创造力”并非毫无价值,

就如同开篇所说,新旧思想的结合,也就是说那些不符合普遍审美的作品,包含了过去传统的表现形式,以及现在“抽象式”的视觉形式,比如,20世纪的抽象派大师毕加索,他一开始接受的是传统的绘画训练,素描基础、色彩造型、空间透视等等都有扎实的基础,已经形成了固有的表现手法,这是忘不了的,但这并不影响毕加索创作抽象画,他用传统式的线条及色彩属性塑造抽象的人物形态,放弃透视效果。

所以,也可以这么认为,没有过硬的传统写实表现手法,是驾驭不了抽象画的,抽象画如同书法艺术中的草书,那些草书名家,也是先练习笔画全面完整的楷书、行书,而并非直接就练习草书。艺术家将传统的写实人物形象扭曲了,就变成抽象人物了,而这抽象人物依然还保留了些许的传统写实线条的影子,这就是新旧思想的结合,(“旧”不是指落后保守的意思,而是过去发生存在的意思)只不过整体画面形态变丑陋了,不符合人们的普遍审美了。

那些不符合普遍审美的作品,也许是艺术家向人们展示的东西是人所尽知但无人肯承认的,比如,可以从不同的角度描绘同一个物体,正面欣赏是美,反面欣赏就变丑。当然也许还有另一个原因,就是艺术家创作出来的东西,人们无法理解,于是就感到十分惊讶,如果艺术家一直展示那些人所共知、无人不懂的事,人们或许就感不满足了,没新鲜感,聪明的艺术家就抓住人们这种“贪婪”的心理,从而不符合审美的作品瞬间满足了人们的好奇心,于是就成了艺术珍品。还有一个原因就是通过资本的宣传包装炒作,失去审美意义价值的作品正了艺术珍品,就好比,艺术水平不高的人,给了他一个“艺术家”的头衔光环,其作品就有市场价钱了。

为什么一些明显不符合普遍审美的作品会被认为是艺术珍品?

其实是一种资本运作!

为什么一些明显不符合普遍审美的作品会被认为是艺术珍品?

这种现象要区分来看,一种是阳春白雪,所谓曲高和寡,作品的审美情趣过于超前,就是很前卫的作品,一般就很难被大众所接受。一种是欺世之作,因为所谓的名头,比如中书协、中美协会员,理事、主席等等,其实观其早年的作品,就能看出其艺术生长的经历,有一些人因为有了所谓的名头,就放松了学习,致使笔下荒疏,凭着脸厚胆大,随便草草,自以为是,加上一些人的追捧,更加忘乎所以。其实就是一堆垃圾。还有一种是没有任何基础,标新立异 ,以怪吸人眼球,哗众取宠。还有一种拜码头、认干爹的现象,这些人的作品以追求利益为目的,其作品的铜臭气自然会扑面而来。

凡此等等,不可盲目跟风,否则就是跟着指鹿为马,皇帝的新装,会贻笑大方。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。