怎样写出字的力量美?

书法(艺术)之美永远是个辩证不止讨论不休的话题,字的力量美,同样存在“仁者见仁智者见智”的区别。

有人认为,笔力在于娴熟到位的功力,也有人认为,笔力在于大刀阔斧的豪放,究竟谁说得对呢?你说说?

什么是字的“有力”?有人误解笔画中的“力量”,以为必须自己使劲去写才能出现。认为力透纸背是毛笔几乎将纸戳穿了,还振振有词地辅证:“要么过去的私塾先生喜欢偷偷突然抽学生手中的毛笔”……

其实笔画的“有力”,是由于它的行笔干脆、轨道准确,给人一种干净利落的感觉,如果下笔、行笔时指、腕、肘、臂等任何一处有意识地去用了力,那些地方必然僵化,在一定程度上失去了流畅感。

如何提升功力?有人误解“功力”二字,教条地将量的积累不加咀嚼地进行,以为时间久、数量多即可以实现“功夫增长”。

事实上“笔头功夫”是一种“准确”的积累。你都错了,或者不知其精髓,下笔大多盲目,好字全靠运气,怎可涨功夫呢?譬如用枪打靶,每天盲目地放百粒子弹,不如精心用手眼俱准地打一枪。

所以可说:“功夫不是盲目的时间加数量,而是准确的重复以达到熟练。”

总之,书法之美,感之于心,是力?还是境,看官您说了算。

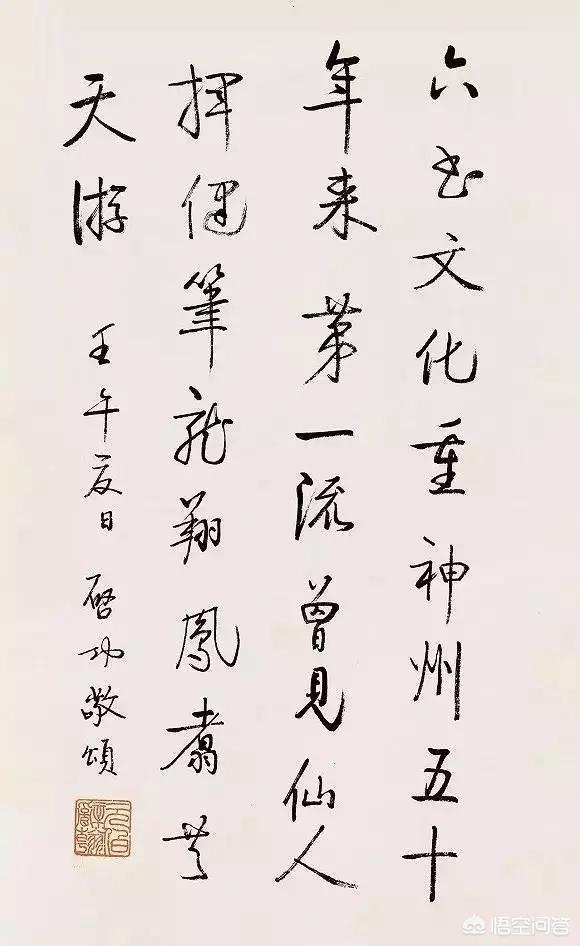

比如,文中启功的字和黄庭坚的比,谁的字“更有力”呢?

怎样写出字的力量美?

谢邀。要表现书法作品中的力量感,先要厘清书法中的力量有哪些,然后再是如何去赋予作品以力量。书法的力量主要在笔法笔力,除此之外,字法、行气与章法也有力感。比如行气中的左右映带、上下粘连,以及由此形成的力量承接(牵丝),都是力的形态显露。主要讲单字中的力量。

(1)硬感。主要在于点画的挺劲、折笔的刚直、结构的严实。如下图:

(2)张力。主要在于饱满敦实,有蓄势待发的力量感。如下图:

(3)锐力。如尖锥插物,凌厉陡峭。如下图:

(4)旋力。主要是使转,如飞轮急转之势。如下图:

(5)抛力。如脱手飞镖,去势迅疾,一发而不可收。如下图:

(6)重力(势能)。主要体现在结体的险绝,上有千斤担,下有千斤顶。如下图:

(7)摩擦力。通过逆笔偏锋体现枯涩之感。如下图:

(8)定力。如压磐之石,稳定全局。如下图:

要生动表达书法作品中的力量力感,主要还在于笔法之下的点画状态、结构布局与结体之法,始终应以笔力笔法为主要突破口,多临摹借鉴,多思考揣摩,最关键的是勤动手去书写。时间久了,自然也就能够心领神会、心摹手追了。

抱庸浅谈。一家之言,还请方家指正。

怎样写出字的力量美?

怎样写出字的力量即书法有笔力?要做到三点:

1、明白什么是笔力。2、找到写出笔力的正确方法。3、按照正确训练方法逐渐写出笔力。

1、笔力非物理学之力,是艺术学中的一种视觉力感。书上有古人说写字要尽一身之力而送之,难道书法是杀猪或宰牛?在1984年安阳殷墟笔会上曾见一柳姓书法家当众挥毫,大笔浓墨重按一挥把纸都划破了,再换纸仍然写破……,写得笔会服务女士脸色都变了,这就是把视觉力当作物理力来挥洒了。

笔力是什么?东汉蔡邕说:下笔用力,肌肤之丽。唐人说:印印泥、锥画沙、屋漏痕。这是一种笔墨效果的活力,而不是状如枯骨干柴的硬力。

2、怎样才能写出书法的活力即笔画的笔力?按照笔法来写字,即会用笔、会用锋、会提按、会铺毫才能写出字的笔力。如果方法不对即不按笔法来写字,写一辈子也白写,只是书写,写不出书法。就像宋代黄庭坚所说的难于登天。

怎样才能按笔法来写字呢?古人所说的笔法、用笔究竟是什么呢?如果想按这种正确方法来写出书法,应该怎样做呢?

3、其实古人早就总结出来用笔的方法了,只要按古人所传正确笔法来学习训练,写出笔力来并不太难。

唐虞世南(唐太宗李世民的书法老师)《笔髓论》说:用笔须手腕轻虚。

唐张怀瓘《玉堂禁经》说:又有用笔腕下起伏之法,用则有势,字无常形。

现代沈尹默先生更是明确地说:笔法就是运腕。并且写诗说:腕力遒时字始工!

请注意,以上三条都指出书法要用手腕了,如果不会运腕用锋,真的是很难写出书法笔力的。而有些使用转指捻管写字方法的人所写的毛笔字,就不容易写出符合锥画沙笔力的感觉。为什么?转指笔毫也拧转,扭转了笔毫则难以写出八面用锋、万毫齐力的力感。

原创,供参考!

怎样写出字的力量美?

笔法准确、熟练,有急有缓,笔意相连。

怎样写出字的力量美?

经常使用毛笔书写练习,没有捷径

毛笔有狼毫、兔毫、兼毫,即是古代最昂贵的紫毫都是用动物毛发制作,毛发特性柔软。

用柔软的毛笔在宣纸上写出力度,有点类似太极拳用功要诀:

——发之於足,行之於腿,纵之於膝,活泼于腰,灵通於背,神贯於顶,流行於气,运之於掌,通之於指;敛之于髓,达之於神,凝之於耳,息之於鼻,呼吸往来於口,浑噩於身,全体发之於毛。——即全身之力能灌注于毛发。

书法练习也要平心静气,悬肘书写时,手指必须感受到毛笔锋毫的弹力,精确掌握力度用气于锋毫,才能达到“如锥画沙、屋漏痕、折钗股”的精妙境界!

怎样写出字的力量美?

从来我是“快乐书法营”,专挑难题来回答。

古典书法理论,对书法的力量美的论述,代不绝人,说明这个问题的极端重要性。

已知最早的书论,东汉蔡邕的《九势》,开明宗义就说:

“夫书肇于自然。自然既立,阴阳生焉;阴阳既生,形势出矣;藏头护尾,力在其中,下笔用力,肌肤之丽”。

这句话虽短,但包含了书法最关键两大要素,即笔法、结构两个方面的内涵。强调“阴阳相生”,强调“形势”。这二者是前后递进关系。

“阴阳相生”,就是各种对比关系的营造和协调;如方圆、粗细,曲直等等;而“形势”,则是两层意思:即笔法理论所说的“笔势”,结构(古书论叫结体)理论所说的“体势”。

“藏头护尾”,是讲在笔法上,起笔和收笔不能“信笔”,要有裹束,要有纵敛,要有或方或圆的造型,不能随手一笔抹而过。

有了“阴阳相生”的各种对比关系,具备笔势“”和“体势”,然后笔法上“藏头护尾”,有裹束,有纵敛,下笔用力(启功先生释:笔法,笔路准确),字的力就会自然产生。

比如王羲之、米芾的字。字的每个笔画的起、收的方圆、粗细、整体笔画的粗细、正斜变化非常丰富;体势上,没有几何学意义上的横平竖直。这样,就“形势出矣”。“笔势”如此丰富,加之“体势”的“似敧反正”(卫恒《四体书势》),字就有了力感。

对比产生“势”,“势”产生力。失“势”则无力,这早已是书法理论,书法实践,书法鉴赏的常识。

很简单,平稳、端正、不动的物体,没有势能。没有势能就不会产生力啊。这是物理学常识呀。

东晋卫铄(赫赫有名的卫夫人)《笔阵图》说:

善笔力者多骨,不善笔力者多肉。多骨微肉者谓之筋书,多肉微骨者谓之“墨猪”。

强调“多骨微肉”,才善笔力。我们体会下欧阳询、颜真卿的楷书。

骨和肉,是形容写字时下笔肯定,笔路准确,笔画不迟滞,从而使笔画有弹性,韧劲而挺拔。欧阳询、颜真卿的楷书,虽然风格迥异,但都具备上述特征。

学二家的人,往往由于不善笔力,把欧阳询楷书写成干柴棍,“孤阳不生”(老子语);把颜真卿楷书写的粗浊,成了“墨猪”,“孤阴不长”(老子语)。

清人刘熙载《游艺约言》说:

书要力实而气空(陈方既先生释:“力实”指书写有笔力,点画厚实;“气空”指厚实有功力的笔画,以及结构中显露出的精气空灵的效果。)。然求空必于其实。未有不透纸而能离纸(陈方既先生释:点画厚实有立体感,仿佛高出纸面)者也。”

《游艺约言》又说:

“凡书,笔画要坚而浑(厚),体势要奇而稳。”

强调笔画要“实”。从法理上来说,这话是孙过庭《书谱》所说的“入木之术”的另一种说法。“力实”也罢,“入木”也好,实践证明,书法的力,不是轻易就有的,必须从长期坚持不懈的临摹,练习,书写中得来。话很平实,但真正做到,却须付出艰辛的努力。当书者以扎实的功力写出厚实、流畅、韧劲挺拔,有运动感的点画,有高明的结构组织的能力,写出的字,就能引发人们这种力实气空的视觉感受。说到底,字的力量,是书写功力的总成。

我们对照上面王羲之,米芾的字,感受下。

下面是部分王羲之选字,就是“力实而气空”的典范。大家感受下。

《游艺约言》又说:

“古人论用笔,不外疾、涩二字”。

疾、涩,就是讲笔速。不难理解,以同一种速度运笔,就没有轻重快慢的节奏感。没有节奏,就不会产生力感。(同样可以体会下前面王羲之,米芾字例运笔的节奏感)。

极端的例子:

怀素的《自叙帖》,是疾的高标。他的字,虽然几乎都是没有多大变化的细劲的笔画,但其笔速,勘称速度之王。盘金屈铁之力,迅疾的笔速,是其前提条件。

颜真卿行书,是涩缓的代表。运笔重,必缓行。但其壮实的笔画的质感,或快或慢的行笔速度,造就出气壮山河的力量美。

(怀素《自叙帖》局部)

(颜真卿《祭侄文稿》局部)

总而言之,字的力量,来自于:

1、力量从笔“实”、体“势”而来;

2、力量从反差对比而来;

3、力量从笔速而来;

4、字的力,是综合因素产生的,任何一方面的欠缺,都是有害力量感的。

欢迎大家留言指正,转发分享!不嫌麻烦,违心,也点个赞吧!写这东西不容易。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。