如何评价《逢雪宿芙蓉山主人》?

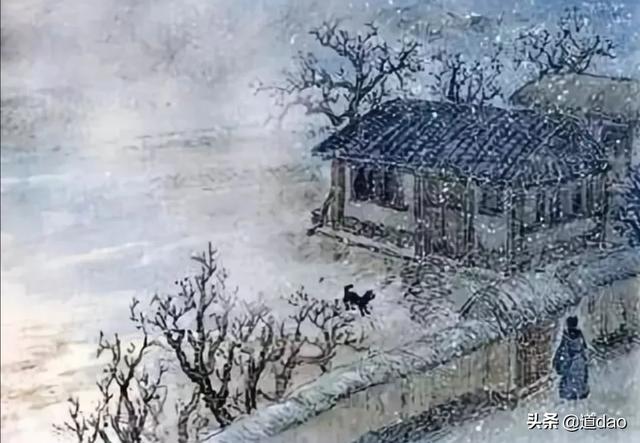

最初喜欢这首诗是因为它具有强烈的画面感,远山、暮色,茅屋、柴门,古画里很熟悉的场景,分明是一幅来自唐朝的雪景图。

日暮苍山远, 天寒白屋贫。

柴门闻犬吠, 风雪夜归人。

《逢雪宿芙蓉山主人》是晚唐诗人刘长卿的名篇,查看典籍发现,他的经历与我前几天写的张继有几分相似,也是中年考中进士,然后谋个官职,当年他们二位还是朋友。

要说刘长卿的仕途并不顺利,起初被任命为苏州下属的长洲县的县尉,不久被诬陷入狱,幸好遇到大赦才出狱,后又辗转多地任职。

这首诗作于一次赴任的途中,马车行驶在崎岖的山路上,挑起窗帘一角,看外面已是日落时分,雪越下越大,远远望去,一间茅草屋透出微弱的光亮,总算是找到一户人家可以投宿了。

诗人夜不能寐,烛光下读书,突然听到一声声狗吠,这三更半夜的是谁回来了?

这首诗描绘的是一个大雪天的山中的景象,萧瑟而苍凉,“柴门”和“犬吠”无疑是这冰天雪地中的一丝温暖,那个夜归的人又是谁呢?

如何评价《逢雪宿芙蓉山主人》?

如何评价《逢雪宿芙蓉山主人》?

每次读这首诗都有一种很奇特的孤独感和寂寥感,但要说怎么个好法还真说不出来。前言这首诗好像是小学课本上学的,时间太长记不太清了。诗意很好理解,不过也有些书本上讲不到的地方,老街简单说一下自己的理解。

《逢雪宿芙蓉山主人》刘长卿

日暮苍山远,天寒白屋贫。柴门闻犬吠,风雪夜归人。一、 关于白屋1、白屋是入声字

这首诗是一首近体的五言绝句,符合近体诗的格律:

日暮苍山远,天寒白屋贫。柴门闻犬吠,风雪夜归人。 仄仄平平仄,平平仄仄平。平平平仄仄,平仄仄平平。第二句白屋是仄仄,但是这两个字今天是1声和2声,都属于平声。不过在古韵里,白、屋都属于入声:【屋:一屋】 【白:十一陌】 。

入声字都属于仄声,今天的入声字在普通话中已经消失了,在不少方言地区还有入声的发音,类似与短促的去声。

2、白屋有两种意思,

1)茅草屋;2)平民或寒士 。因此白屋贫也有两种解释,可以看作平民的茅草屋比较简陋。也可以看作是寒士落魄。

二、《逢雪宿芙蓉山主人》简析日暮苍山远,天寒白屋贫。柴门闻犬吠,风雪夜归人。前半首诗是眼中景,通过视觉和触觉来感受,后半首诗主要听觉,闻犬吠,猜到或者听到有夜归人。

可以看作我在茅屋中,听到..........

也可以理解为,前两句是铺垫,第一句写景,第二句作者自怜,后两句是我在天黑时终于找到了落脚之处,我就是那个风雪夜归人。

三、为什么很奇特的孤独感和寂寥感整首诗中提到”人“只有一个字,因此会有孤寂之感。

日暮苍山远,是作者眼中所见。

天寒白屋贫。按照第二条所说,古人”白屋“有寒士、匹夫之说。可以理解为作者自怜,天气寒冷,我正在前途茫茫、清贫困苦之时。结合第一句”日暮苍山远“,,天地之间只有一个渺小的身影,行走在无尽的艰难路途之中。

柴门闻犬吠,风雪夜归人。这里的夜归人,说的是自己,终于在苦寒中跋涉以后,遇到了一个落脚之地,却只有一条狗在狂吠,依然见不到人。

整首诗如同探险一般,写完了以后,天地之间仍然只有自己一个人, 但是留下了无限的联想,之后会怎样?既然有犬吠,或许有人,或许........

结束语诗无达诂,可以看作是通篇写景,也可以看作是深有寄托。

这首小诗,诗中有画,画中有隐喻。

@老街味道

如何评价《逢雪宿芙蓉山主人》?

1200多年前下的那场雪真冷!现在读起这首诗来心里还是拔凉拔凉的……

唐代,含雪的五绝,若论流传度,能与“五言长城”刘长卿的《逢雪宿芙蓉山主人》比肩的,可能就只有柳宗元的《江雪》了吧?

这首诗为唐诗里白描的经典之作。

唐代宗时期,因刘长卿性格刚直,数次犯上,得罪了鄂岳观察使吴仲孺,被其诬陷贪赃,后获罪,因监察御史苗丕相助,虽免却了牢狱之灾,但也被贬为睦州(今浙江淳安)司马,此诗当作于被贬之后。

《逢雪宿芙蓉山主人》

日暮苍山远,天寒白屋贫。

暮色降临,山色苍茫,路途遥远,天气寒冷,茅草屋显得更贫困。

群山迷蒙,暮霭沉沉,一个“远”字说明诗人在山间跋涉之难,天色渐暗,渴望急于投宿。

“白屋”,;一说屋顶用白茅覆盖;一说未加装饰的茅屋。

这句当是诗人到了投宿人家以后,回望来时路途和门外所见。

柴门闻犬吠,风雪夜归人。

柴门外忽传来犬吠声声,原来是有人冒着风雪归家门。

“柴门”相对于“朱门”,进一步说明主人的贫困,承接上句“白屋”。“风雪”由上句“天寒”催生;“夜”是在上句“日暮”以后;“夜归人”对照 上句“苍山远”。

“风雪夜归人”,我们可以想象,夜里,外面天寒地冻,大雪纷纷扬扬,“归人”取下斗笠,抖落蓑衣上的白雪,进入温暖的茅屋,该是怎样的一副画面?

“归人”回家以后,说不定和诗人一起,生炉烫浊酒,笑谈江湖事呐?

这句当是诗人进入屋内(或已就寝),耳闻犬吠及人归。

这首小诗,总能引人无限遐想——

诗人为什么在崇山峻岭间赶路至天黑?

诗人如何找到投宿的人家?

找到投宿人家以后聊了些什么?

犬吠声声,是谁回了家门?是主人家?是家庭的其他成员?深山那么冷,为什么一直到晚上下雪了才回家?

诗人究竟想要表达一种什么情感——

是对寒冬里,容留远行客人的主人家的感激?

是对贫苦百姓的深深怜悯?

还是想通过此诗书写贬谪以后的“天无绝人之路”的感叹?

千年以后,谁又能说的清楚呢?

那一夜,风雪交加,茅屋只怕是很冷,

我想,刘长卿可能会失眠……

如何评价《逢雪宿芙蓉山主人》?

该诗创作背景的由来:

大约在公元773~777的一个秋天里,诗人刘长卿受到鄂岳观察使吴仲儒的诬陷而获罪。后来因监察御史苗丕明镜高悬,才得以从轻发落,贬为睦州司马。

时值冬日里的某一天,他一人外出有事。但因路途遥远和风雪阻碍,他在回返的过程中见天色晚了,不得已借宿于芙蓉山上的庄户人家。

本来,已躺下的他就很劳累困发了,却不期在夜里却听到了狗叫声,原来是此户人家的主人公才回来。由此感触,他便忘了疲惫,把这幅“风雪夜归”图用文字勾画出:

日暮苍山远,天寒白屋贫。

柴门闻犬吠,风雪夜归人。

全诗简短二十字,孤寂与惊喜同在,为什么这样说呢?

按诗之题名《逢雪宿芙蓉山主人》来分析,存在两种可能性:一是真的是此户人家的主人公雪夜回归,二是指主人公自己在这风雪交加的夜里才到了这户人家门前。

但从诗中四句来联想,写的很自然贴切,都较符合上述条件。首句“日暮”显“苍山远”,次句看见了“白屋”(说是茅草屋,倒不如真实的白雪盖屋),明确了将借宿的贫家。

三句“柴门”有“犬吠”声,这很正常,古代里,单家独户人都养狗护院;为什么狗叫呢?“风雪夜归人”引起的。狗通人性,也很敏感,无论主人、客人,在夜里到来前都会叫几声。

所以,总体来我们感觉到这首诗,孤寂在前,惊喜在后。这说明芙蓉山上的庄户人家,并不因单户独院而缺少生机,相反,快乐会无时无刻不存在,比如今晚上“风雪夜归人”。

总之,此诗为事实陈述,是按时间顺序所作的。虽无华丽词句,但立意深远味趣。若究其诗有怎个好法的话,唯反客为主,独具匠心,体现出“诗中有画”。

附注(有关历史上人物对此诗的评价):

明代.顾麟《批点唐言》:“此所谓真语真情者,清语古调。”

清代.黄叔灿《唐诗笺注》:“上二句孤寂况味,犬吠人归,若惊若喜,景色入妙。”

(图片来源网络,违规即删)

如何评价《逢雪宿芙蓉山主人》?

《逢雪宿芙蓉山主人》简析

日暮苍山远,

天寒白屋贫。

柴门闻犬吠,

风雪夜归人。

简析:

我冬天外出公干,长途跋涉,旅途疲惫,路覆冰雪,又逢连绵大山,行走翻越艰辛。

今晚走上芙蓉山来,落日西下,群山莽莽,一望无际,暮霭降临,天地昏暗,万物消隐。

至芙蓉山脊,有旅店一间,几间土房,上盖茅草,孤零零立于坡边,房屋被雪,白茫茫与周边一样分辨不清,不是事先有友人告之,谁知道这里还可住人,是一个旅客的落脚点。

可惜冬雪阻碍路人稀,无人上到这山脊垭口来,无人来此落脚停息。

我一人走到店外,敲门无人,里面漆黑无灯光,莫非店主下山了,那今晚可惨了。

一天疲惫亦无力进退,无奈立于墙下等待,只有烦恼和寒冷包围着我。

幸喜外面柴门处传来狗叫声,还有人的脚步声,是店主回来了吗?店主冒冰雪冒寒风在黑夜里回店了!

我当然高兴,终于有立锥之地了,终于可进屋避风寒了,终于可进去洗个热水脸了,可能有烧柴火烤暖和手脚和身体了,终于可以喝点热水,吃点东西充饥了,终于可以睡一下,休息一下,养下精神消除疲惫了,明天有劲继续赶路了。

不然在外冻一夜,不半死也会伤残的,哪还有明天的继续前行哟。

绝境逢生,悲中有喜,喜中有悲呀。

如何评价《逢雪宿芙蓉山主人》?

日暮苍山远,天寒白屋贫。柴门闻犬吠,风雪夜归人。描写了诗人自身的真实情景。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。