崇祯自缢时,身旁为什么只有一个太监?锦衣卫去了哪里?结局又如何?

崇祯帝太难了,有心救国,却无力回天。

1644年4月25日,李自成攻陷北京,崇祯帝得知消息后,就做好了以身殉国的准备。

他先是来到了后宫,命令自己的后宫嫔妃全部自杀,懿安张皇后、孝节周皇后先后自尽身亡。

其后,崇祯皇帝拿着佩剑,来到了女儿居住的地方,亲手砍杀了自己的两位女儿。

其中昭仁公主被杀,长女长平公主因用手挡剑手臂被砍断,幸存,但是两年后也病故了。

不过,崇祯帝倒是没有对他的儿子下手,毕竟,他还想留着这些皇子日后光复大明。

此时北京虽然被攻陷,但是还有大半壁江山还掌控在明朝的手中。所以,他命贴身太监小毛子,带着自己的三位皇子出逃。

这三位皇子分别是:太子朱慈烺、定哀王朱慈炯、永悼王朱慈炤。其中太子朱慈烺、定哀王朱慈炯是周皇后所生,永悼王朱慈炤是田贵妃所生。

这三个皇子最后什么下场呢?

太子朱慈烺没多久就被李自成抓获了,他倒是表现得非常有骨气,李自成要他下跪他坚决不同意,一心求死。

当时李自成并没有杀他,只不过在后来的战争中,朱慈烺被李自成搞丢了,至于是死是活,下场如何,历史并没有给出交代。

定哀王朱慈炯,也被李自成给抓了。 李自成退出京城的时候,朱慈炯也消失不见了。谁也不知道他的下落如何,可能是被乱兵所杀,也可能是隐姓埋名,无从得知。

永悼王朱慈炤,是唯一逃出去的人。有版本传言,朱慈炤跟着一位毛姓将领逃到了河南,并且成功化身为一名合格的农民,改名王士元。王士元教书为生,一直活到了75岁。

其实,崇祯皇帝于煤山自缢而死时,陪同的除了有太监王承恩外,还有大学士范景文、都御史李邦华、户部尚书倪元璐等诸臣,他们都跟着崇祯帝一同赴死。

所以说,崇祯帝自缢时,并非身边只剩下一个太监。

至于所谓的锦衣卫,当李自成打进北京的时候,他们为了活命,很多人都选择了投靠清朝。

明朝的锦衣卫就是窝里横还行,仗着皇帝的撑腰可以在朝廷里面肆无忌惮,但是对外就怂了,就像是纸老虎,根本没有战斗力。

所以说,面对这种情况,崇祯帝又有什么办法呢?他已经尽力了!至少,他没有卖国求荣,至死坚守着汉王朝的决死气节!

崇祯自缢时,身旁为什么只有一个太监?锦衣卫去了哪里?结局又如何?

江城子(苏轼体)叹明末

锦衣世袭受皇封,跨青骢,挽雕弓。兵冗将嬉、骄纵似疽痈。皇帝难差饥馁汉,天灾密,廪仓空。

崇祯上吊已途穷,数元忠,一衰翁。自命清流、星散匿其踪。诸邑明军皆乞降,为闯逆,打前锋。

[碰拳][碰拳][碰拳][碰拳][碰拳][碰拳][碰拳][碰拳][碰拳][碰拳][碰拳][碰拳][碰拳]

——前不久刚写过《风入松-戏评李自成》,我就说了,李自成进北京,根本不是因为他武功盖世,他也没有什么雄才大略,只是因为大明朝廷内忧外患、天灾人祸,不堪重负,府库空空,士兵连自己都养活不了,天大地大,吃饭最大!李自成用“打开大门迎闯王,闯王来了不纳粮”的童谣来欺骗,明军纷纷倒戈,贼军如同滚雪球一样,越聚越多。沿途城邑不攻自破,而京城文武各怀心思,死道友不死贫道,坚决不肯助饷,京营官兵士气低落,锦衣卫指挥使骆养性的投降,成为压死骆驼的最后一根稻草。

——崇祯朝的文臣基本没有忠臣,因为忠臣要干实事,干事的过程不可能完美,所以,忠臣都被只知道政治正确的东林党赶尽杀绝了,剩下的都是口才出众的嘴把式。武将能打仗的,不是死于离奸计,就是死于党争,都被崇祯杀了,剩下的都是那些善于阿谀奉承、能与东林党和睦相处的庸才,他们的本事大多是吃空饷、喝兵血,把士兵变为家奴,把自己变成大地主或作坊主。

——文官不贪财,武将不怕死,这是明朝末年最大的笑话!连皇帝的外公都舍不得拿钱出来助饷,还能指望谁呢?因为穷,皇帝众叛亲离,只有老太监王承恩忠心耿耿,陪王伴驾,不离不弃,足以羞杀东林党的一帮软骨头。从这个事可以看出,文人的风骨只是说说而已,越是著书立说的文人,越无耻。中国如果再遇到了外敌入侵,首先当汉奸的一定是各个大学里的教授!他们自称公共知识分子,简称公知,网友称之为五毛党或带路党。

——最后说一说锦衣卫的结局。因为锦衣卫的福利待遇不错,所以,明朝末年吃不饱饭的人都想方设法进入锦衣卫,锦衣卫从几千人膨胀到十六万多人,鱼龙混杂,名声扫地,在东林党的嘴炮之下,被喷得体无完肤,锦衣卫指挥使居然成为最难办的差事,有点能耐的都被东林党干翻在地,只有骆养性坐稳了这个位子,可见他就不是个办事的人。李自成来了,骆养性投降李自成,花三万两银子保住了性命,多尔衮来了,他又投降多尔衮,成为清军招降纳叛的典范,出任天津总督。至于他手下那些锦衣卫,姥姥不疼舅舅不爱,跟着皇帝没饭吃,哪里来的忠心耿耿?谁给饭吃就给谁干活,降闯降清,无所谓的。

——图源网络,侵权必删。

崇祯自缢时,身旁为什么只有一个太监?锦衣卫去了哪里?结局又如何?

1644年4月25日,这是大明王朝的最后一天,宫中已经乱作一团,崇祯固执地坚持上朝,见一个臣子都没有来,崇祯又来到景阳钟前亲自撞钟,想要集合群臣前来勤王护驾。

可尽管钟声响彻整个紫禁城,依旧没有人出现,那些曾经高呼万岁、口口声声效忠大明王朝的臣子们早已不知去向,往日喧嚣的大殿上连个人影都看不到,崇祯绝望地看着身边的太监王承恩:

“吾待士亦不薄,今日至此,群臣何无一人相从?”

王承恩老泪纵横,无言以对,只能跪在地上不停地磕头,随着紫禁城外李自成军队的喊杀声越来越近,崇祯知道此时已经无力回天,他叹了口气,带着王承恩登匆匆离开了大殿。

这是崇祯给世人留下的最后印象,紧接着李自成就率军攻入了紫禁城,可最初就算李自成命人挖地三尺,也没有找到崇祯。

宫中没来得及逃跑的宫女太监,都说崇祯在撞完景阳钟不久,就带着王承恩离开了,至于两人具体去了哪里,没有人能说得清楚,有宫女太监说,崇祯曾愤怒地咆哮:

“诸臣误朕也,国君死社稷,二百七十七年之天下,一旦弃之,皆为奸臣所误,以至于此。”

没有办法的李自成只能下令全城缉拿崇祯,结果直到4月28日,也就是崇祯死的第3天,人们才在紫禁城北面的煤山上,发现了已经吊死在歪脖子树上的崇祯。

当时,北京的气温已经很高了,所以当崇祯的遗体被发现时,散发出阵阵恶臭,只见崇祯身穿蓝色道袍和红色裤子,散乱的头发遮住了面庞,一只鞋尚在脚上,另一只鞋已经不见踪影。

而在崇祯遗体旁的另一棵树上,人们发现同样发现了一具遗体,经过仔细辨认,确定那个人正是之前一直陪伴在崇祯身旁的王承恩。

由于崇祯自缢身亡时,身边只有王承恩一人,而且王承恩同样也自缢身亡了,所以没有人知道二人死前到底发生了什么。

或许,在崇祯自尽之前,王承恩上前阻拦了,但被崇祯喝止住了;也或许王承恩根本没有上前劝阻,只是跪在旁边不停地磕头,等崇祯死后,追随而去……

然而,这一切都不重要了,那个“不和亲、不割地、不纳贡、不赔款”,号称“天子守国门,君王死社稷”,最有骨气的大明朝亡了!

可以说,崇祯死得非常凄惨,而且崇祯死时,身边只有一个太监,更是显现出了无尽的悲凉,那崇祯死时,身边为什么只有一个太监呢?群臣、宦官和军队去了哪里?锦衣卫又在何方?

其实,总体来看崇祯算是一个好皇帝,但可惜的是,他接的是一个烂摊子,当时天灾人祸,各种问题突显,可以说崇祯在位的17年时间里,无时无刻不在惶恐中度过。

公元1627年,天启皇帝朱由校病逝,由于天启皇帝没有儿子,所以由弟弟朱由检继位,也就是崇祯皇帝。

当时的明朝已经腐朽不堪,处在风雨飘摇之中,大厦将倾之际,不但满洲后金政权虎视眈眈地盯着明朝,而且由于当年爆发了大灾荒,各地农民起义也是此起彼伏。

崇祯面对这种双重压力,试图以一己之力,挽救腐朽衰落的大明王朝,为此他励精图治,火速清除了魏忠贤和客氏的势力,巩固了自身皇权地位。

继位之初,崇祯不但消除了阉党之祸,还先后启用袁崇焕、孙承宗等人镇守辽东,又安排洪承畴、孙传庭等人镇压农民起义,他雷厉风行的手段,不禁让朝野上下为之一振。

然而,虽然表面上看,这些安排并没有问题,可连年征战需要耗费大量银两,为了维持军队开销,崇祯只能加重赋税,这也使老百姓苦不堪言,进一步加重了明朝的危机。

而且,崇祯虽然是一个好皇帝,但他的性格是有缺陷的,他生性多疑,刚愎自用,不相信任何臣子,甚至直到他死,都认为是群臣害了他,为此痛声疾呼:“文臣人人可杀”。

在这种心态的影响下,崇祯也就给所有下属留下了刻薄寡恩的印象,而且崇祯在位的17年时间里,频繁更换内阁大臣、诛杀封疆大吏。

比如,公元1630年,崇祯刚刚继位3年就中了皇太极的反间计,以谋反之罪把抗清名将袁崇焕给凌迟处死了,手段之残忍让人胆颤心惊,这也为后来京城告急时,无人救驾埋下了伏笔。

1644年2月8日,也是这一年的正月初一,李自成在西安建立了大顺政权,随后李自成挥师百万,兵分两路北上攻打崇祯所在的北京。

让人大跌眼镜的是,在李自成北上途中,所有明朝军队竟然都溃不成军,甚至还有很多将士直接开城投降,而崇祯这边却像个睁眼瞎,错误地判断了当时的形势。

他既没有及时调吴三桂等人回防,也没有果断迁都,等李自成打到跟前了,才发现已经走不了了,而且在最后时刻,当崇祯发出诏令急调将士入卫京城时,各地将领竟然几乎都选择了观望。

那崇祯只能硬扛了,可当时的京城守军根本没什么战斗力,因为在不久之前京城发生了严重的鼠疫,士兵死伤过半,而且活下来的士兵也都病怏怏的,这仗根本没法打。

据记载,守城军队只有1万余人,而且还夹杂了太监、锦衣卫等各路人马,所以当李自成来到京城时,基本上没遇到什么抵抗,守军就打开城门投降了,随后就出现了我们文章开头的那一幕。

那守军没有战斗力,文官都干什么去了呢?文官要不跑了,要不就躲起来了,剩下的文官都盘算着如何迎接李自成呢!

其实,在李自成兵临城下前,崇祯就找这些文官开过会,想让文官提点建议,可以内阁首辅魏藻德为首的文官,害怕说错话,压根就不搭理崇祯,不管崇祯怎么问,大家就是不说话

这可把崇祯气坏了,其实崇祯早就恨死这帮文官了,因为当得知李自成挥师北上时,崇祯就想让大家捐出部分家财,以做军饷使用,可这帮文官谁也不拿钱,就等着看崇祯笑话。

文官靠不住,宦官更靠不住,这些宦官也是跑的跑、逃的逃,至于留下的,除了王承恩外,大多都有着自己的小算盘。

比如,东厂提督太监曹化淳,当时他负责守卫彰义门,可当李自成率军抵达后,他连抵抗都没抵抗,就微笑着直接打开城门投降了。

而且,这些人不但没有在大明朝最后时刻,想着保卫崇祯,反而是帮起了李自成的忙,在崇祯自缢身亡的前一天晚上,崇祯曾乔装打扮准备逃跑。

可无论崇祯跑到哪个城门,守城将士都不开门,甚至还以奸细的名义朝崇祯放箭,把崇祯又撵回了紫禁城,他们不放崇祯走,最主要的目的,就是想等李自成进京后,把崇祯献给李自成邀功。

那守军、文官、太监都靠不住,锦衣卫呢?其实,锦衣卫的状态跟前三种人差不多,虽然锦衣卫之前非常牛,可到了明朝后期,锦衣卫早就失去了往日的荣光,他们已经沦为东厂的附庸。

而且,虽然到了明朝后期,锦衣卫的人数不断增多,但他们分布在全国各地,留在京城的并不多,同时他们的质量也越来越差,基本上都是关系户,干的活也都是与宦官狼狈为奸。

比如,当时执掌锦衣卫的骆养性,在李自成兵临城下时,他压根就不去见崇祯,就躲在家里,打算等李自成入城后,及时向李自成投诚。

然而,骆养性绝对打错了算盘,李自成进入北京城后,就直接把他抓起来了,然后是一顿严刑拷打,差点没把他打死,最终骆养性献银三万,才从死罪改为收押。

不过,骆养性的命还是很大的,他熬到了清军入关,然后他就率领一众手下,向清军投降了,多尔衮不但恢复了他的官职,后来还任命他为天津总督,他也因此成了清朝首位总督。

然而,这样的叛徒,注定不会被重用,没过几年,多尔衮就把他革职了,自此他赋闲在家,并于1649年病逝,话说这位丢尽了锦衣卫脸的骆养性竟然得到了善终,也是没谁了。

综上所述,这就是为什么崇祯自缢时,身边只有一个太监王承恩的原因,因为王承恩绝对够忠诚,其他人都跑了,后来李自成感叹王承恩的忠诚,就把王承恩葬在了崇祯的思陵旁边。

这也是如今的明十三陵中,为什么会有一座太监坟墓的原因,而且清朝入关后,顺治、康熙都被王承恩的忠诚打动了,顺治亲自为王承恩撰写了碑文:“贞臣为主,捐躯以从。”

当然了,除了王承恩外,崇祯也有一些忠臣,比如大学士范景文、都御史李邦华、户部尚书倪元璐等人,都在紫禁城破当天自尽身亡,追随崇祯而去。

而且,在李自成挥师北上时,也有少部分将士誓死抵抗,没有选择投降,然而他们的力量毕竟太过薄弱了,所以最终都身死殉国了。

亲爱的朋友们,您对崇祯自缢身亡时的悲凉场景怎么看?欢迎留言讨论,如果喜欢,别忘了点赞关注我,您的支持是我码字的最佳动力,谢谢大家!

文/学史知今

崇祯自缢时,身旁为什么只有一个太监?锦衣卫去了哪里?结局又如何?

历数古代王朝,以血性评价,必然绕不开“天子守国门,君王死社稷”的大明王朝,而除了这句话,对于明朝最让人熟知的便是声名赫赫的锦衣卫。

锦衣卫很多人都清楚,不仅是明朝特务机构,搜罗天下情报,也是皇帝的亲军,时刻保卫皇帝安全,可是在崇祯殉国时,身边只有一个太监王承恩,这就很让人好奇,锦衣卫去了哪里?而在明朝灭亡之后,作为明朝特务机构的锦衣卫又经过了怎样发展,最后结局如何?

这就要从锦衣卫的源头说起,锦衣卫前身为拱卫司,最后又叫亲军都尉府,洪武十五年,朱元璋改名锦衣卫,自此让大明王朝百官战栗的特务机构正式走向舞台,留下泼墨一笔。可是锦衣卫权利再大,地位再特殊,也终究逃脱不了皇帝卫队的事实,对于皇帝来说,锦衣卫只是一个监察天下的工具。

而崇祯皇帝刚愎自用,太过自大,用现在话说非常好面,自然不会把锦衣卫当做亲近人看待。当时明朝气数已尽,崇明皇帝无路可走,也没有背水一战的资格,最后站在皇宫望着帝都烽火,自杀之心已起。 作为大明最后一任皇帝,就算是自杀也是有尊严的,在皇帝心中只为工具的锦衣卫,根本不配看到天子死法。于是派锦衣卫守城,以另一种方式殉葬,崇祯则带着老太监王承恩于煤山自缢而亡,这也是为什么作为皇帝亲军的锦衣卫,在崇祯皇帝死时,没有在身边,只有一个老太监相伴。

而被派去守城的锦衣卫也尽守职责,可是无奈兵力悬殊太大,再加上有军心不齐,有守城士卒私自打开城门,于是这场京师保卫战,在短短两天便落下帷幕,被李自成攻占。之后时任锦衣卫统领驼养性为了活命,选择投降,而锦衣卫统领选择投降,锦衣卫自然纷纷效仿,此时锦衣卫名存实亡了。

再之后满清八旗联合吴三桂,攻打李自成,李自成不敌,满清入驻北京,当时驼养性为了活命,再次选择向满清投降。驼养性投降后,清朝并未亏待,封官做了天津总督。驼养性能够为了活命,选择两次投降,人品自然可想而知,时任天津总督期间,驼养性私自接待有着“活秦桧”之称的陈洪范。天下没有不透风的墙,这件事被满清朝廷知道后,罢去了驼养性天津总督一职,可是并没有选择杀他,当时满清朝廷为了收买人心,选择褒奖这些投降的汉人,于是便赏赐了大量金银珠宝,和一些没有实权的官职,驼养性便在这个行列。

领选择投降,明朝锦衣卫便已名存实亡,但总归有个名头,其实在驼养性投降之后,锦衣卫还有一位统领,这位统领才是真正的锦衣卫最后一位统领,名叫吴孟明,但由于一些原因,很多人都把驼养性当成锦衣卫最后一位统领,或许在这些人看来,锦衣卫在吴孟明接手之后,已经不算真正意义上的锦衣卫了。

当时明朝灭亡之后,清朝采用了锦衣卫,但是就是一个摆设,直到顺治3年,满清改锦衣卫为銮仪卫,充当朝廷依仗队伍。所以说在明朝灭亡后,直到顺治3年,这个曾经让大明王朝百官终日惶惶不安的皇帝亲卫,彻底退出了历史舞台。

崇祯自缢时,身旁为什么只有一个太监?锦衣卫去了哪里?结局又如何?

明朝末年,闯王李自成攻陷北京时,其实有一大半江山都还姓朱,可崇祯帝的身边却跑得只剩下王承恩一个太监了。平时嘴上喊着“忠君爱国”的一帮文臣,挨个的向民军举起了双手。当然,他们投降也不是没有原因,要怪也只能怪明朝的统治者不尊重文人。为了自己手中的皇权,大兴文字狱,严酷的打压诛杀部分忠贞文臣。

从开国皇帝朱元璋开始,除了孝文帝、仁宗、宣宗几个对文人不错的皇帝外,大多数皇帝和文臣的关系非常紧张。朱元璋其实是在有计划地改造文人,让文人的自尊扫地,气节不存。他赋予太学以下各类官学的管理人员有任意侮辱读书人人格的权力。到儿子朱棣执政时期,变本加厉的打压文官集团,残忍的诛杀了忠于前一任皇帝建文帝(朱棣的侄子)的方孝孺十族。杀了朱孝孺,等于让读书人放弃了忠义操守。给读书人深深地提了一个醒:不能忠于道统和原则,而是要忠于最终的胜利者。

那么明代皇帝最看中谁呢?——宦官。宦官乱政现象几乎贯穿了整个明朝。宦官手握重权比出现权臣相对要好,宦官不会像权臣一样在死后将权力传承给下一代。无论宦官生前掌握着多么重大的权力,死后他们的所有权力都会归还给皇帝,出于这样的考虑,明太祖朱元璋允许宦官干政。可是他怎么能想到:两百年后,他亲手打造的大明帝国已岌岌可危,他的十二世孙崇祯帝身边也只剩下了一个太监。

翻开历史的篇章,我们去看看大宋的故事。宋朝末年,元军大举南侵,宋元海战打得异常激烈。宋军渐渐抵挡不住,看到战事一败涂地,君臣难以脱身,左丞相陆秀夫就将黄金国玺系在腰间,背起七岁的皇帝赵昺奋身跃入大海,以身殉国,其他船上的大臣、宫眷、将士听到这个噩耗,顿时哭声震天,几万人纷纷随帝投海。这才是义薄云天,浩气长存!

文臣投降了,明朝皇帝倚重的锦衣卫呢?曾经是大明皇室的得力干将,至今仍让人津津乐道的锦衣卫,其表现令人寒心。

锦衣卫日常工作是在朝会及巡幸上担任皇帝的随行侍卫,“飞鱼服、绣春刀”的英姿飒爽,相当得拉风。在明朝两百多年的历史中,锦衣卫就是大明皇室最为贴心的军事力量。其每一个成员,都是优中选优。明朝景泰年间的“北京保卫战”与万历年间的“抗倭援朝战争”时,许多锦衣卫出生入死,为明朝一次次拿到重大情报,助大明打赢这些国运之战。

然而到了明朝中后期,锦衣卫的人数从明初时的五千人,暴涨到明中后期的十五六万人,数量涨了,质量跌了。锦衣卫这个贴心而强大的高薪职位被严重注水。不学无术的高干子弟,只要走走关系,就能拿到个锦衣卫的编制。嘉靖年间内阁首辅严嵩的几个孙子,都是未成年就成了锦衣卫高管。

崇祯年间,给事中(官名,协助皇帝处理政务)徐国荣曾经揭露,北京城里的锦衣卫,绝大多数都是拿钱买的,买方基本都是些市井无赖。一旦入了锦衣卫的行当,打着锦衣卫的幌子干的是敲诈勒索的勾当。明末轰动一时的“苏州五人墓”事件中,前往苏州抓人的锦衣卫缇骑,都是一些花钱买堂贴的京城市井。花三五百两买个锦衣卫身份,怎么着也得捞回来,必须敲诈勒索啊,“入则数十倍”,抓完一次人后,都急急急忙忙赶下一趟差。一趟差就是十倍、几十倍的收益,能不急嘛。可想而知,如此锦衣卫如何能有赤胆忠心,大敌当前又怎堪大用?

李自成进攻北京的头一年,北京城刚刚遭受过了一场严重的瘟疫,“十室九空 , 甚至户丁尽绝” 。北京守城部队的军士已死去一半,三万匹战马也仅剩下一千多匹能骑。所以,明末锦衣卫指挥使骆养性,在北京城沦陷后没有任何犹豫就投降了,在向李自成的民军献了三万两白银后,免去了酷刑,在羁押当中时,清军多尔衮入京,骆养性随即又归顺了清朝。那时那刻,清军无疑成了他的大救星。此后,骆养性被任命为天津总督,这也是清代历史上的第一位总督,历史悠久的锦衣卫到他这里羞愧地拉上了大幕。

锦衣卫的指挥使都毫无压力的投降了, 那些喽啰还能去那里呢。

在明朝那个即将亡国的夜晚,绝望的崇祯帝手持三眼铳,还想再次集结兵力同民军决一死战,可是大明的锦衣卫呢?已经做鸟兽散了。崇祯自缢时,身旁为什么只有一个太监?锦衣卫去了哪里?结局又如何?

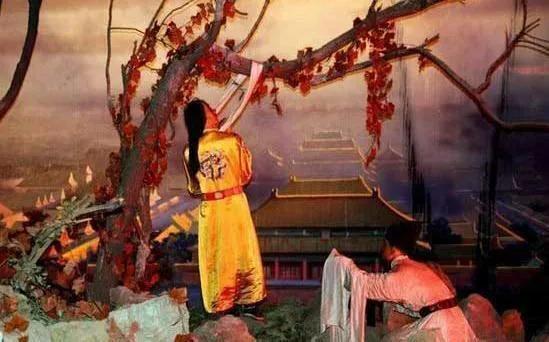

崇祯十七年(1644年)三月十八日的夜晚,整个大明京城"天崩地裂"。李自成率领的大顺军已经攻陷了内、外城,城内刀光剑影,跳动的火把映红了北京城的街道巷陌,人喊马嘶不绝于耳。

崇祯帝死时身边仅有一人这个夜晚,另一个人非常孤独,而且极度地痛苦。他就是大明王朝的最后一个皇帝――朱由检。本想一心中兴大明,奈何大明却亡于他手。

西原驿路挂城头,

客散红亭雨未收。

君去试看汶水上,

白云犹似汉时秋。

昔日中兴大明的宏愿,已化作泣血山河的大明悲歌。人心沦丧势之所迫,帝国倾覆已无可挽回。无计可施的崇祯帝本想再雄起一回,他手持三眼铳带着几个贴身太监,打算冲出宫去与农民军拼了,身边却传来太监王廉的哭腔:“陛下,现已再无一兵可用,速走!”一句话让崇祯刚刚涌起的血性瞬间退却;他也曾希望逃出城去,以图东山再起,但为时已晚,在齐化门与安定门相继受阻,只能退了回来;煤山――北京城的至高点,崇祯帝登高眺望满城烽烟,凄怆曰:“苦我百姓耳!”

夜已经很深了,崇祯回到紫禁城与自己的家人作最后的诀别:他让皇子乔装成平民赶快逃走,临行之际叮嘱他们要隐姓埋名,勿忘今日之辱;之后,他连挥三剑刺死了袁妃,砍断女儿长平公主的手臂,刺死了自己的小女儿和几个嫔妃;周皇后和熹宗皇后张氏分别上吊自尽。这是这天深夜发生在大明皇宫里的一幕悲剧,虽然残忍,却也是这个男人在强悍命运前所能给予家人的最后一份无力的爱护。

三月十九日的凌晨,东方渐白,天空却异常地阴晦――天忽雨,俄微雪。折腾了一夜的崇祯帝命身旁的太监鸣钟集合百官,但只有清脆的钟声在空荡荡的大殿内回响,百官无一人至,崇祯冷笑几声,发出凄厉哀鸣:“诸臣误我,文臣人人可杀!”

悲伤绝望的崇祯帝踉踉踉跄跄地向煤山上走去,他已经身心俱疲,没有了力气,走的过程中,掉了一只鞋,另一只脚上穿着一只红色的鞋。他来到寿皇亭边的一棵歪脖树下停了下来,就到这里吧?就到这里罢!

袁崇焕死了,后来的卢象昇、杨嗣昌也都死了,连关宁防线的缔造者孙承宗也为国殉难了。他的身边再没有人来帮他,然而,凄冷的晨风中依旧有一个人始终不离不弃地陪伴着他,这个人就是太监王承恩。他要陪着自己的主子走完最后一程,共赴黄泉。

读明朝历史的朋友应该记得,崇祯帝在位期间曾经当着大臣的面痛哭过好几次,但人生的最后时刻,他没有哭,也许是悲愤到了极点就变成了麻木,据说他很平静地咬破手指,用自己的鲜血在衣襟上留下遗诏:

朕自登基十七载,三邀天罪,致虏陷地三次,逆贼直逼京师,诸臣误朕也,朕无颜见先皇于地下,将发覆面,任贼分尸,可将文官尽行杀死,勿坏陵寝,勿伤我百姓一人。

崇祯十七年三月十九日,凌晨,大明的最后一个皇帝朱由检用一条帛带自缢于煤山,终年33岁。唯一陪着他的太临王承恩也上吊自尽。

破城之日,各种政治势力都去了哪崇祯死的时候,只有一个王承恩陪伴着他,可以说下场很是悲凉。那么,最后关头,怎么会只剩下一个太监在身边呢?平日里担负国家机器正常运转的各股政治势力都在哪?尤其传说中着飞鱼服、配绣春刀,威风凛凛的锦衣卫又去哪了呢?

一、首先说一说当大顺军进攻京城时,武将官兵们在干啥?大家还记得袁崇焕吧,崇祯曾以“凌迟”这种极其残忍的方式冤杀了袁崇焕,导致统兵武将们震恐之余心寒不已。在李自成挥师京城的时候,崇祯紧急发布诏令,希望天下兵马急速进京勤王,但最后只来了区区7千人马;当时的吴三桂拥有天下第一雄师――关宁铁骑,大约在5万多人,而他在接到号令后却迟疑不进,袁崇焕冤死的惨象仿佛又在他眼前浮现,当然,夹在明、清以及大顺三方势力之间的吴三桂也有观望、投机的意图;另外,当时的京城鼠疫肆虐,守卫的官兵大多染病。其中京城三大营有近3万匹战马,可以骑乘的只有1千多匹,人员染病者众多,死者过半。15万城防垛口,只有5万羸弱士兵勉强把守。

二、再来说说崇祯眼中“人人可杀”的文官。彼时的文官集团几乎已经是腐朽不堪,他们拉帮结派,相互间勾心斗角――即所谓“党争”,他们看重的是手里的财富,在乎的是自家性命。

大顺军来势汹汹,这帮朝廷文官却在因为饷银与皇帝讨价还价,大打口水仗,崇祯让他们捐银助饷,这帮平日极尽贪污之能事的“老爷们”却一个个哭穷,其中“哭”的最伤心的就是崇祯的老丈人――周奎。反正就一个字“穷”;城破的那天夜里,崇祯召集这帮官员开会,这些人见大势已去,没有一个来的――此时的他们不是在逃命就是在忙着投降。这都啥时候了,还鸟你这些,保命要紧,最好连同财富、地位一起保住。内阁大臣、兵部尚书、史部侍郎等官员几乎没怎么抵抗就打开城门迎接闯王进京,很快内、外城相继陷落。

可闯王来了不但要纳粮,还要纳钱。一番拷打之后,“穷人”周国丈交出白银53万两,绫罗绸缎几十车,价值数万;最后一任首辅魏藻德打算讨好李自成,当众骂崇祯无道,结果被刘宗敏扇了几巴掌,还教训了一顿:“你一介书生,三年时间,就让你当上了首辅,崇祯哪点对不起你?”

看看崇祯用的这些人焉有不亡之理?当他最后醒悟时发出的愤怒呐喊,又是多么的苍白无力。

三、朝廷中的另一股特殊政治势力――阉宦集团在生死存亡之际,去哪里了呢?和文官一样,除了少部分在作抵抗外,大多数都是逃的逃,降后降。当时的彰义门由司礼太监曹化淳守卫,见农民军一来,他就立刻打开城门,表现的非常热情好客。

一直以来,在大多数人的印象当中,一提到太监,好像就给人以一种阴险狡诈的小人嘴脸。其实并不是这样的,伟大的郑和就是太监,随崇祯一起殉国的王承恩也是太监。太监也是人,他们大多数只是为生活所迫才选择走上入宫当“奴才”这条路。他们当中也分好人与恶人,也有忠义之士与奸邪之徒。当然,城破之日,大多数太监如同文官一样还是选择了投降李自成。

煤山上,凄风冷雨中的崇祯帝那最后一瞥里定然有王承恩的身影。太监王承恩将自己的忠诚进行到生命最后一刻。

四、最后说一下北明灭亡时,锦衣卫的行踪。

整个大明历史上始终活跃着一支带有传奇色彩的政治力量――锦衣卫。锦衣卫最初由明太祖朱元璋设置,初始职能只是担负皇帝仪仗,着服显眼,彰显帝王威仪,所以称之为锦衣。后来逐渐增加了其职能范围,包括侦察搜集军政情报,监督百官,审问抓捕,典诏狱,甚至策反敌将等,成为独立于“三法司”之外的特务组织机构。他们直接对皇帝负责,只听命于皇帝。

锦衣卫分为南北镇抚司,其内部有严密的组织分工。影视剧中呈现的锦衣卫形象基本上都是飞鱼服、绣春刀,气势威武。其实根据不同的职能分工,并非都是这种妆束。比如负责情报搜集的人员,他们的着装就不能太过显眼,有时就是平民打扮;只有负责抓捕或仪仗等执行部门才会亮出锦衣卫的招牌装束。

据说到明末崇祯年间,锦衣卫已多达十多万人。如此庞大的一股实力在京城陷落、皇帝登山自尽时,为何没有见到一个锦衣卫人员前来护驾,这些人都在作什么?

1.要了解崇祯身边为何只留下一个王承恩,而没有锦衣卫,首先要了解太监与锦衣卫的身份性质:太监是皇家内臣,属于帝王家仆,而锦衣卫则是外臣,只属于帝王亲军。所以,两者之间还是有身份差别的。再加上崇祯自身猜疑心重,生命最后一刻,无论自己多么狼狈、凄惨,他最能信任的人,恐怕只有身边这个跟随他多年的老仆人了,或者说是他的“家人”。

2.由于锦衣卫是直接听命于皇帝,而京城内外城陷落后,崇祯已经绝望,他让所有能打仗的人全部都上了战场,包括锦衣卫的人,他身边已无人可用。

3.随着明王朝的腐朽衰败,至崇祯末年,整个锦衣卫组织也已经变得腐败不堪。因其拥有特殊职权,工资待遇好,穿着打扮也比较拉风,所以有很多人都挖空心思、四处钻营想要进入这个热门行业,史载“冗员之进无穷”。比如在嘉靖年间的严嵩,他的几个孙子还是未成年人就已经成为锦衣卫高官,这几个孙子狗屁不懂,也人五人六的四处装逼;老臣杨博等人的子侄们也积极踊跃地投入锦衣卫;更有甚者,只是在锦衣卫挂个空名,便成功实现“躺赚”。

面对这样的一支机构,指望他们在危难中大显身手、有所表现,无疑有些强人所难。

4.虽然锦衣卫人员数量众多,但由于工作性质,导致他们内部的职责分工并不同。他们分散在全国各地,各自承担着不同的任务。因此,当大顺军进攻北京城的时候,他们并不能像正规军队那样集中起来组织有效反击。

在那个混乱的夜晚,锦衣卫当中也有舍生忘死的忠勇之士。

李若琏,武进士出身,时任锦衣卫指挥同知,当大顺军猛攻之时,他带领部下死守崇文门,怎奈寡不敌众,城门陷落后,他自缢殉国。

另一位锦衣卫指挥佥事王世德,在京城陷落时,他本打算挥刀自尽,却被部下死死拦住,而他的妻子魏氏却已抱着女儿和侄女投井身亡。事后,这位锦衣卫成员隐居于扬州,以悲怆的心情写下了《崇祯遗录》。

崇祯时期的最后一任锦衣卫指挥使是骆养性,李自成进京后,他献银3万两才免受酷刑,但仍被大顺军关押,直至清军入关进入北京城,他投降清廷,被封为天津总督,也是清史上的第一位总督。

经历了大明王朝荣辱兴衰的锦衣卫一直存续到1661年南明永历年间,随着最后一任锦衣卫指挥使马吉翔被杀于缅甸而宣告终结。

总结当李自成率领大军向北京城汹汹而来时,崇祯发出勤王号令,可是武将们应者寥寥;当大顺军攻打城门时,因为缺粮,缺饷,再加上瘟疫,守城的官兵已是为数不多的羸弱残兵,而文官们几乎都在准备逃跑或是投降,以致崇祯鸣钟召集他们时,竟无一人至;崇祯是带着无比绝望的心情一步步跌上煤山的,在他身边只有一个太监王承恩,大多数的宦官人员也在争相逃命,惶惶似丧家之犬;大名鼎鼎的锦衣卫也不例外,当京城陷落、崇祯自缢之时,有的选择逃跑,有的选择投降,也有人选择拼死抵抗。

大明江山倾覆之际,朝堂上下或逃、或亡、或降、或誓死抵抗,演绎出一副人性的众生相。

江山终有数,哽咽天未明。

雨雪皇亭边,此留伤心人。

毛泽东主席曾经评价崇祯,说:“崇祯是个好皇帝,”但他接手的是个烂摊子,“问题若是成了堆,就是积重难返了啊!”是啊!对于这样一个积重难返的烂摊子,崇祯最终走上了不归路。

在疾风骤雨般农民起义的冲击下,大明崇祯帝带着无尽的遗憾“走了”,以他为代表的腐朽政权也随之土崩瓦解,一个新兴的大清政权也即将登上历史舞台,而崇祯朝曾经的臣民们也选择了不同的方式,走向各自不同的命运。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。