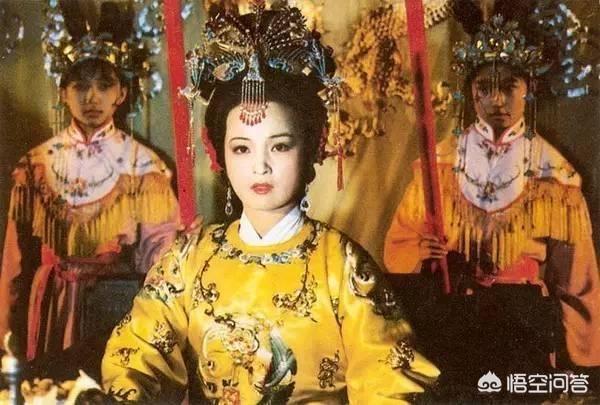

《红楼梦》中元春端午节的礼物,为何只宝玉和宝钗的一样?会不会传错了?

端午节元妃赐礼,单单是宝玉和宝钗的相同。这是什么缘故呢?难道她不喜欢黛玉?

元妃省亲,众姐妹作诗,元妃当场赞了宝钗和黛玉。并没有表现出不喜欢。

之后端午节赐礼,唯独宝钗的和宝玉一样,说明了一个问题。元春支持金玉良缘。但她是真心支持吗?恐怕未必。

宝钗是入宫待选过的,后备才是贾府的宝玉。这种一心向上求而不得的,元春心里能瞧得上?何况宝钗的哥哥薛蟠是骄纵横蛮的,打死人扬长而去的作为会为贾府带来什么?

元春个人为了贾府利益去了皇宫那见不得人的去处,从长远考虑,元春是不支持金玉良缘的。毕竟她是贾母教养大的,眼光和趣味不会差。

然而,作为女儿的能奈父母何?王夫人三番几次地入宫,说明了什么?劝说元妃站在金玉良缘这一边。

看看宝钗收礼后,一向不爱佩戴什么饰品的她,这一次,对于红麝串的佩戴,也就显得十分暴露。羞羞地笼在手腕上,让大家一眼就能够发现。

为了元妃,去道观做法事,张道士为宝玉提亲,贾母断然回绝。这张道士是贾府老熟人了,不懂贾府规矩?敢贸然提亲的背后有谁支撑着?

种种问题说明,元妃赐礼就是一种态度,她支持金玉良缘。

谢谢邀请

《红楼梦》中元春端午节的礼物,为何只宝玉和宝钗的一样?会不会传错了?

红楼梦第二十八回薛宝钗羞笼红麝串, 元妃关于端午的节礼赏下来了,众人各有赏礼,这其中唯独宝玉与宝钗的是一样的,都是上等宫扇两柄,红麝香珠二串,凤尾罗二端,芙蓉簟一领。而黛玉同二姑娘,三姑娘,四姑娘是一样的,只单有扇子同数珠儿。

宝玉的反应很诧异,“这是怎么个原故?怎么林姑娘的倒不同我的一样,倒是宝姐姐的同我一样!别是传错了罢?”就连我们也感到疑惑,因为在众人眼里,历来是宝玉与黛玉是一起的,但是袭人非常坚决地予以了否定“昨儿拿出来,都是一份一份的写着签子,怎么就错了!”

这次的赏赐意味深长,我们看元春赏给这二人的东西,凤尾罗二端,芙蓉簟一领,这两样都是床上用品,这用意非常明显,这是要让两人一起过日子的暗示,等于这是官宣了金玉良缘的合法性,几乎相当于赐婚了,宝黛爱情顿时显得岌岌可危。

要知道,元春也不过是在元宵节省亲之时才见过宝钗与黛玉一面,为何就如此迅速的在二人之间做出了这么重大的一个选择呢?我分析大概有以下几个原因。

一、 贾元春对钗黛二人的暗中考量。荣国府归省庆元宵,这一节宝钗与黛玉的表现都很优秀,贾妃见宝、林二人亦发比别姊妹不同,真是姣花软玉一般。

二人做的诗元春也都很欣赏,“终是薛林二妹之作与众不同,非愚姊妹可同列者。”二人也都很关心宝玉,看到宝玉做不出诗来二人都施予了援手,这应该也是元春乐于见到的。

但是,在帮助宝玉的这一环节上,二人表现各异,宝钗是提醒宝玉绿蜡之事,而黛玉则干脆直接代写了一首,相信这一切元春都看在了眼里,由此对这二人作出了一个基本的判断。

不得不说宝钗的提醒,显得很恰当,而黛玉则有点越俎代庖了,等于是在元春眼皮子底下作弊。黛玉的这个小动作元春焉能看不出来,但是她不动声色,还特意指出黛玉代写的那首杏帘在望为前三首之冠,并将“浣葛山庄“改为“稻香村”,可以说是给足了黛玉面子。看起来黛玉似乎是赢了,但其实已经输了。

二、 贾元春对宝钗的心理认同。元春对宝钗有认同感,宝钗是为待选才人入京的,她走的这条路与当初元春的入宫之路如出一辙,都只为光宗耀祖,二人都背负着家族使命,所以元春对于宝钗有一种惺惺相惜之意。

相信如果宝钗入了宫二人会是很好的同盟,二人会相互扶持,共同进退。但是遗憾的是,宝钗落选了,并没有象元春那样入宫,也许这反而是元春所乐见的,正好可以成为自己未来的弟妇,成为一家人不是更好吗?

三、王夫人对贾元春的显著影响。最重要的一点,还是王夫人的意见影响了元春。王夫人与薛姨妈炮制出的这个金玉良缘计划堪称完美。对于王夫人来说,让自己的亲外甥女做媳妇,自然比让自己的小姑子的女儿做媳妇要强的多。

从血缘关系上来看,她与宝钗亲近,从行事做派来看,显然王夫人更中意宝钗的行为豁达,随分从时,而不是黛玉的孤高自许,目无下尘。

宝玉与宝钗联姻,还是两大家族的一场政治结盟,既可以亲上加亲,又是最大限度地整合了两家的资源,对于王夫人来说,这一桩亲事实在是太完美了。

王夫人对元春的影响是巨大的,相信她一定会利用入宫的机会来多次游说元春。对于元春来说,就亲近程度来说,宝钗是姨表妹,黛玉是姑表妹,从母系的这一角度元春自然与宝钗更亲近一些。

而且一个丰美端方的宝钗看起来更健康,也更大方得体,比起黛玉的情深不寿来说,显然宝钗更适合做荣国府的宝二奶奶。权衡利弊之下元春选择了宝钗,于是才有了端午节不同的赐礼。

作者:闲月玲珑。欢迎关注我的头条号:少读红楼,为你讲述不一样的名著故事。

《红楼梦》中元春端午节的礼物,为何只宝玉和宝钗的一样?会不会传错了?

来答这个问题,我是一百个不愿意,因为我多希望它是传错了呀,可是我刚刚去读了这一章书,读了好几遍,我很失望的告诉自己,是的,没有传错,宝玉的礼物和宝钗的是一样的。

袭人说的很清楚,礼物是一份份写着签子的,并且宝玉的礼物是袭人在老太太那里拿了来的。这么说来,袭人不敢做假传错,因为我也曾经和一位大V分析的想过一样的问题,袭人,王夫人都想要宝钗嫁宝玉,所以虽然是元妃把宝玉和黛玉的赐礼一样,但是她们中间调了包啊!因为那是有芙蓉覃啊!芙蓉不是黛玉(晴雯)的花神嘛,这不是暗示是给黛玉的嘛。

可是我反复的看那段文字,这礼物是一份份写了签子的,并且宝玉的送到了老太太那里。而且老太太叮嘱宝玉五更天去谢恩。难道王夫人,袭人等就不怕宝玉傻里傻气的去问老太太或者是元妃吗?她们若是在这小事上瞒了宝玉,等到闹穿了好看?尤其是袭人,她是没有那么大的胆子弄鬼的,如果嚷出来,她欺上瞒下的罪名可不是玩的。就是后面,续书用宝钗顶黛玉的名字嫁这也是作者的脑洞,并且是选在宝玉疯傻时。

所以我认为礼物调包或者传错是不可能的,而是真的。这次宝玉和宝钗的赐礼一样,分明就是赐婚的意思,只是是元妃试探宝玉,试探贾母的意思,并且也是为了安抚自己的母亲。

因为我们大家都知道王夫人是希望宝钗做媳妇的,王夫人作为贵妃的母亲,肯定也是能在探亲之日进宫看女儿,并且闲话家常的,不然,以身在深宫的贵妃来说,她为什么要长手来管弟弟的婚事?这一定是王夫人和她经常拉家常里,她了解了自己家的两个小表妹,并且在心里盘算了之后,才送出的这份赐礼。

我们知道,她在省亲时节,见到两个表妹是一样对待的,为什么端午节就分出了不同了?自然是因为母亲的原因,还有金玉良缘的祥瑞。在本章中,黛玉和宝玉又因为这个金玉良缘的事生气了。

并且元春当时可真是荣华正好,圣眷正隆时,她作为一个妃子,在深宫十年,或者是十多年,必然也经历了险恶的宫斗,所以才会哭诉,不该送她到那见不得人的去处,才会羡慕平常田舍家的生活。

而她在和母亲的交流中,肯定是听到王夫人说宝玉无心仕途,倒是有宝钗经常劝他。当然,元妃的心里一定是不希望宝玉进仕途的,因为有她在,应该是能顾得了这个弟弟的,只可惜,她的荣华富贵不过是像爆竹一般的短暂。她喜欢的是宝钗的会照顾人,以及身体健康,所以为了弟弟的幸福,她选择了宝钗,而把病弱的黛玉排除在外了。

也肯定是因为母亲和她说及宝玉的亲事,就这两位表妹可选,并且老太太中意黛玉,而自己是中意宝钗的。所以才有了元宵节的赐礼,以及紧接着的清虚观打平安醮。

这个平安醮,我们可以说是贵妃采取了王夫人的计谋,让张道士提亲,进一步表明要为宝玉作媒的意思。或者说这个张道士是在王夫人的授意下故意的保了媒,因为“有个小姐,今年十五岁”,宝钗不正是十五岁么?

所以我们可以这样说,端午节的赐礼,宝钗的和宝玉的是一样的,这实际上就是一次别有用心的提亲,只是被贾母拒绝了而已。

《红楼梦》中元春端午节的礼物,为何只宝玉和宝钗的一样?会不会传错了?

尽管这个问题我出于对二玉的喜爱,对此章节怀疑了又怀疑,否定了又否定,抱着原著看了一遍又一遍,最后却只能得出这样的结论:元妃确有赐婚之意,不可能传错了,元妃的确是赞同金玉良缘,支持宝玉,宝钗结成夫妻的。

那为何元妃有此意呢?难道她不喜欢黛玉吗?

本人私下里认为元妃并非不喜欢黛玉,她对宝钗也并非更欣赏,而是受其母王夫人的蒙弊,才做此安排的

宝钗一家上京的目的是一为送她待选,二为望亲,三因亲自入部销算旧帐,再计新支。最重要的就是待选,那么为何此一笔后,再不写下文了呢?我认为是曹公不写而写的,宝钗是落选了的,这种事情元妃应该清楚,最先知道的,元妃省亲之时,有一句描述:“如今天恩仍许归省,一月许进内省视一次,见面是尽有的,何必伤惨。”那么谁会进去省视,王夫人是最有可能的,那么最有可能的就是两人说到宝钗落选之事,王夫人或许会说出一句:宝钗和宝玉两人极好等话语,所以元妃是极有可能借端午节礼去表达一则安慰宝钗落选,二则暗含宝玉,宝钗可亲上加亲的意思。

但也只是本人私下里猜测,又无真凭实据,真相是什么,只有曹公心里自知!愿爱好红楼之人借此问题共同探讨,以解内心之狐疑!

《红楼梦》中元春端午节的礼物,为何只宝玉和宝钗的一样?会不会传错了?

会不会是传错了?宝玉也认为是传错了,所以反复追问袭人,为什么元春赏下的东西,他不是和林妹妹的一样,反而和宝姐姐的相同?而袭人回答说是按着放赏的单子一样一样的领的,不会有错。

首先,宝玉问是不是传错了,他为什么会有此一问?很显然,他平时的吃穿用度都是和黛玉一样的,这次不一样,当然惊讶,可平时那一样的东西是谁给的呢?是贾母,而这次是元春。那贾母和元春在赏赐上有所分歧,原因何在呢?两人的用意已经很清楚了,贾母见宝玉黛玉两小无猜,两人都是她的心肝宝贝,而且两人品貌才学诸般相配,自然有意暗中支持宝黛姻缘;而元春听了母亲王夫人的进言,自然大力支持她母亲的想法,支持金玉姻缘,所以才将赏赐的物件中安排宝玉与宝钗相同,黛玉不过和探春等人一样普通。她这样做:

一是为了暗示性告诉贾府大众尤其是贾母,这可以说是一次略带警告性的意思表示,表示她是支持金玉姻缘力挺薛宝钗的,这样贾府的人如果知趣的就不会与她作对,与薛宝钗那边的势力作对。

二是为了拉进宝玉宝钗之间的关系,希望两人心中有数,以免等两人年岁长大时再提姻缘时显得突兀,两人也未必合得来。

三是我们可以看出贾母对元春的做法并未买账,而是装成聋子瞎子,继续暗中支持她的外孙女,由此可见,贾母或许了解她这个大孙女儿行此举或许只是投石问路之意,因为元春做到了妃位,可见其智商手段之高,做事怎么可能冒冒失失,不深思熟虑呢?哪怕是一桩亲事,她钦点下去的,就算不顾亲情,也要顾及自己的名声体面,如果金玉结局尴尬或者出了什么异样的差错,她岂不是既失人心又失面子,所以,元春的这一举动虽然有支持金玉姻缘的初步想法,但并不绝对,她或许只是试探一下大家的意思或者宝玉宝钗等人的想法,而后再根据情况进行下一步的行动。

《红楼梦》中元春端午节的礼物,为何只宝玉和宝钗的一样?会不会传错了?

元春省亲时回到贾府,一一见过了众姐妹及亲人,自然也见到了黛、钗,见二人生的如此绝美,于是想到了宝玉的终身大事,模样都生得好,就比才华,于是元春命众姐妹做一匾一咏,考的是应制诗,也好增添些乐子。元春虽说:“终是薛林二妹之作与众不同,非愚姊妹可同列者。”但是在元春心里,宝钗的诗略胜于黛玉。

元春一开始就自谦到:“我素乏捷才且不善于吟咏,妹辈素所深知。” 宝钗是个聪明人,知道元春贵为贵妃,愿意不可违拗,就像在官场上是一样的,领导谦虚,那么部下就要拍马屁,宝钗深知这一点,且看宝钗的诗:

凝晖钟瑞(匾额)

芳园筑向帝城西,华日祥云笼罩奇。

高柳喜迁莺出谷,修篁时待凤来仪。

文风已著宸游夕,孝化应隆归省实。

睿藻仙才赢彩笔,自惭何敢再为辞。

我们注意到宝钗的诗中的用词皆是小心翼翼,用的地点都是元春修改后的,也可以说用的都是元春喜欢的词,文笔十分谦逊得体,甚得元春心意。宝钗看到宝玉写道:“绿玉春犹卷。”时,心知元春不喜“红香绿玉”,急忙叫宝玉改成“绿蜡春犹卷”,于是就变成了“怡红快绿”。不仅如此,元春还不喜“稻香村”所以改为了“浣葛山庄”,且看黛玉的诗:

世外仙源(匾额)

名园筑何处,仙境别红尘。

借得山川秀,添来景物新。

香融金谷酒,花媚玉堂人。

何幸邀恩宠,宫车过往频。

原本黛玉安心今夜大展奇才,将众人压倒,不想,贾妃只命一匾一咏,倒不好违谕多作,只胡乱作了一首五言律应景罢了。黛玉的这首诗虽也是颂圣,却没有拍在点子上,诗中的“借得山川秀,添来景物新。”有点失了应制诗的本分,以元春的身份和性格,必定不喜欢。再加上黛玉看到宝玉大废神思,恨不得自己替他做一首,于是给他传了个小纸条。做了“杏帘在望”一诗,其中一句是“一哇春韭绿,十里稻花香。”偏偏又犯了元春不喜欢的“稻香村”,最后还是元春自省,又将“浣葛山庄”改成了“稻香村”。你说这样元春能高兴吗?

宝钗她知世俗,懂世俗,面前坐的是皇贵妃,搁谁谁都有些忌讳,也都会这么做,谁又想让贵妃讨个不开心呢?我也认为宝钗拍的也是名正言顺,倒也没什么不妥。黛玉高洁,知世俗,但是不世俗,更不屑于拍马屁。对于元春来说,宝钗的第一印象要好过黛玉,所以给了宝钗和宝玉一样的礼,暗示自己更加中意宝钗。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。