重读甲午,甲午海战中国半点赢的机会都没有吗?

在甲午战争前,日本制订了作战计划。在这个计划中,一切都以制海权为中心。如果控制了制海权,占领了朝鲜,那么就出兵中国。如果控制不了制海权,但是海军能够保证本国不受威胁,就暂保朝鲜。如果控制不了制海权,而且海军战败,本国遭受威胁,那么就调回侵朝日军,退保本土。

我们从日本的作战计划可以看到,日本在当时都没有必胜的把握,才拟定了这样三种方案。那么,甲午海战中国却失败了,而且还败得那么惨,那么彻底。这究竟是怎么一回事呢?难道中国就没有一点赢的机会吗?

如果单单看舰队的船舰和兵员素质上,北洋水师还是有和日本一战的能力的。当时的北洋水师拥有世界上最大的两艘铁甲舰,也就是日本人畏之如虎的“定远”和“镇远”舰。拥有一大批留学英国的优秀将领,拥有多年严格训练出来的精锐水兵。在战斗中,这一切都发挥了极大的作用。

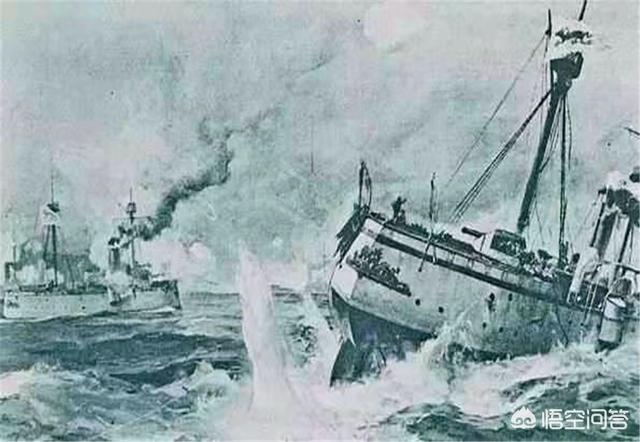

在黄海海战中,虽然被日本舰队环攻,“定远”和“镇远”力战不退。当时的“定远”舰上弹落如雨,多处着火。可是日本人却发现,在甲板上却有北洋水师的军官从容不迫的用照相机进行着拍照。这一切都震撼了日本将士,动摇了他们的信心。日本水兵打到最后,绝望的喊道,定远怎么还打不沉啊。在“松岛”号遭到重创后,日本海军不堪再战,只得率先逃离战场。

在这场海战中,北洋水师除了个别贪生怕死,临阵脱逃的败类外,绝大多数将士都能够同仇敌忾,战斗到最后一刻。虽然在舰队的船速、炮速、弹药等方面都不如对手,但是北洋水师将士以自己的整体素质弥补了这一切。使用炮速极低的火炮,取得了超过日本速射炮的命中率。

因此,北洋水师的失败,不是因为北洋水师的将士,更多的原因是因为清政府的腐朽,领导者的无能造成的。这样一支经过多年严格训练的海军,如果在懂得使用它的指挥者手中,会发挥出重要的作用。

首先从双方的政府机能来看。日本在明治维新之后,建立了资本主义制度。在此基础上,日本被解放的生产力发挥了巨大的作用,使得日本国力大幅度加强。为了对外侵略扩张,日本举国上下,节衣缩食,建设海军。为了对抗“定远”、“镇远”,日本大肆购买装备先进的速射炮,抢购“吉野”舰,建造大批舰船,为打败北洋水师做准备。

而清政府则还是死抱着封建制度不放。就连洋务运动的领导者李鸿章也认为,中国各种规章典籍无一不备,唯缺的是科学技术。提出中学为体,西学为用的口号。在封建制度的束缚下,北洋海军的建设举步维艰。李鸿章把北洋水师看作保证自己权势的基础,而其他人则把消耗北洋水师当成打击李鸿章的手段。

在北洋水师最需要更新舰只装备的时候,为了打击李鸿章,清政府决定停购一切海军装备。这使得北洋水师的建设一下子被日本抛到了后面。在甲午战争时,北洋水师单独对敌日本,而其他人都袖手旁观,其他舰队的舰只也根本不去援救。这样,本来应该是两个国家之间的战争,变成了李鸿章和日本之间的战争。以李鸿章一人之力对抗日本举国之力,后果可知。

第二、从海战战略上来看。日本政府在制订作战计划的时候,死死抓住一个根本点,那就是制海权问题。这是对制海权的重要性有通透理解的人制订的计划。因为掌握了制海权的一方,可以在对方的海岸线随时随地的登陆,而对方除了被动挨打,还无可奈何。

日本正是认清了这一点,才把作战计划建立在制海权掌握与否的基础上。它全部海军力量都是为争夺制海权而努力。在开战伊始,就主动将基地推进到朝鲜,寻求北洋水师决战。

而反观清政府和李鸿章,却根本就没有制海权的意识。李鸿章制订的战略却是海军留守,陆军作战。这样就根本上本末倒置了。和日本的主动求战相比,北洋水师则采取保守避战的战略。这样一来,不但影响了海军的士气,还轻易的把制海权拱手交给了日本。

尤其是在黄海海战之后,北洋水师经过紧急抢修,恢复了战斗力。而这个时候,日本遭受重创,几艘主力舰只都要一两个月的修理才能出战。可是就在这个时候,李鸿章给丁汝昌下了死命令,让他守港保船。

结果,轻易得到制海权的日本人,将军队大批开进中国。随着旅顺的轻易丢失,北洋水师失去了自己最重要的基地,和可以修理两艘铁甲舰的亚洲最大的船坞。从此走入绝境。

第三,从战术上来看。日本的战术其实很单调。在战后日本总结作战经验的时候,提出来最大的胜利原因就是运气。这是因为日本水兵的训练差,海军的总体素质低,只是因为种种好运气才取得了胜利。

但是,运气不是凭空得来的。由于日本人的刻苦学习,采取了适应自己的战术,才利用了这些好运气。日本人的海军兵员素质差,连一个变阵都做不到,那么就采取单纵队队形,后面的舰只只管跟着前面的舰只就行了。

而日本的舰只主要来自英国,他们的将领也是从英国留学回来的。因此,它的战术适用于自己的舰只,在海战中取得了良好的效果。

而反观北洋水师。兵员的素质虽然比较高,可是丁汝昌出身陆军,年老昏聩,对现代海战一窍不通。他手下这些留学的舰长们对他十分看不起。

在北洋水师中,舰长们出身于英国留学,兵员训练来自英国教习,可是舰只却是来自德国。我们现在都知道,德国海军和英国海军的战术理念完全不同。这是德国为了后来者居上,打败英国海军,采取了加强防护,以守为攻的战术。

而北洋水师根本没有人去注意德国的战术理念,也不去发挥自己铁甲舰的优势。用着英国战术,驾驶着德国舰只,这是何等的讽刺。后来有外国军事评论员评论说,“如果日本海军懂得海战,它就根本不会挑战北洋舰队,而如果北洋舰队懂得海战,那么它就不会放日本舰队逃走。”这句话说的就是这个意思。

结语:在甲午海战中,北洋水师不是连一点赢面都没有的。日本人按照自己的战略、战术水平去估计北洋水师,在制订作战计划时,也不敢说自己有必胜的把握。日本是凭着赌一把的勇气去向北洋水师挑战的。从这一点看,北洋水师是有可能胜利的。

当时,由于清政府的政治制度腐朽落后,政治势力互相争斗。李鸿章不懂海战战略,丁汝昌不知道战术原则。这样一来,虽然有训练精良的将士,具有威力的舰队,最终也只能走向失败一条路了。

我是历史笑春风,欢迎大家关注我,多提宝贵意见,谢谢。

重读甲午,甲午海战中国半点赢的机会都没有吗?

甲午战争时,曾经亚洲第一的北洋水师在海战中败于日本,这确实是一件憾事。但是对比当时的情况,除非运气爆棚,否则甲午战争时北洋水师没有任何赢的机会。

就甲午战阵时双方实力来说,日本海军占据了绝对优势在1888年北洋水师成军时,共有铁甲舰2艘、防护巡洋舰3艘、装甲巡洋舰2艘、旧式巡洋舰2艘、蚊子炮舰6艘、鱼雷艇7艘、练习舰3艘、运输船2艘,合计吨位4万多吨,强于日本海军,是当时亚洲最大的一支海上作战力量。

然而此后清政府认为北洋水师已经初具规模,因此不再购买新舰。到甲午战争前,北洋水师仅新增了一艘福建船政局自造的近海防御铁甲舰“平远”号,北洋水师的发展进入了停滞期。

相比之下,日本政府以北洋水师为假想敌大肆扩充海军,在1888年之后陆续购买和自造了“松岛”、“严岛”、“桥立”、“吉野”、“千代田”、“秋津洲”等军舰,海军总吨位达到了61373吨,反超了北洋水师。而且日本海军的新式军舰较多,装备了新式的中口径速射炮,在火力上优势更是明显。

此时就双方的综合实力来说,日本海军已经占据了绝对优势。

北洋水师的战备情况也不佳,进一步影响了其战斗力在北洋水师成军后,不仅军舰再未增加,连维护费用也严重不足,结果影响了各舰的战斗力。像北洋水师的锅炉大多已经老化,航速下降严重。还有各舰密封门的橡皮圈老化,密封效果下降,海战中“致远”舰中弹以后不久就沉没很可能就和此有关。这些无疑都对北洋水师的战斗力造成了很大的影响。

北洋水师的煤炭供应也很成问题。北洋水师所用煤炭来自于开滦煤矿,然而开滦矿务局为了经济利益考虑,发给北洋的煤炭都是一些热值较低的散煤,严重影响了军舰的航速。丁汝昌虽然多次去电要求给一些好煤,但是迟迟却没有得到回应。

此外北洋水师所用的炮弹质量不佳,在海战中北洋水师各舰虽然命中率不低,但是炮弹在击中敌舰以后往往无法造成什么像样的打击。比如日本海军的“西京丸”号至少中了4发305毫米炮弹、1发210毫米炮弹、2发150毫米炮弹、3发120毫米炮弹,最后却不过是轻伤而已。在海战中,日本海军只有“松岛”号因为恰好被击中了堆积在甲板上的弹药堆,引发殉爆才遭到重创。用这样的炮弹,北洋水师又怎么可能赢得海战胜利呢。

在海军运用上日本也占据优势甲午战争爆发前,日本海军已经为即将到来的战争做好准备,同时制订了采取主动进攻,找机会削弱并击败北洋水师,夺取和掌握制海权的作战计划。这个作战计划相比清政府要求北洋水师严守渤海湾,防止日本海军攻击京畿地区的保守战术要积极的多。

而更重要的是日本对于战争早有准备,派遣大量间谍潜入中国搜集情报,掌握了北洋水师的一举一动,从而掌握了战斗的主动权,可以选择合适的机会攻击北洋水师。相比之下,清政府对于日本海军动向一无所知,只能根据一些风传的消息来猜测,继而下令北洋水师出击。这就造成了北洋水师一直疲于奔命,没有时间进行修整,严重影响了战备状态。

在这种情况下,北洋水师等于是被蒙住了眼睛和对方打,完全处于弱势。

结语由上可见,在甲午战争中日本海军不仅实力占优,而且占据了战略上的主动,北洋水师不具备任何打赢的可能。

重读甲午,甲午海战中国半点赢的机会都没有吗?

清朝末年发生的甲午海战,主要指黄海海战,又称大东沟海战。这次海战,北洋舰队损失了致远、经远、超勇、扬威,以及广甲共5艘战舰,死伤官兵600余人;而日本舰队未损一艘,仅有四艘重伤,死伤官兵300余人。最终,此次海战以北洋舰队失败,丧失制海权结束。

从目前我们所了解的甲午海战情况来看,北洋水师与日本舰队在黄海遭遇之后,击败日本舰队的可能微乎其微。当然,也不是没有可能,只是取胜的机会太渺茫了。

为什么说在黄海遭遇之后,北洋舰队的胜算非常小呢?因为此时从大的战略、战备方面而言,已经没有大的回旋余地,只能依靠当时所拥有的战备条件,临阵发挥了。

此时的北洋舰队,有几个非常大的劣势。

其一、北洋海军的舰船、武器装备,总体上已经落后于日本舰队。通常印象中,都觉得甲午海战时,北洋舰队拥有世界上最大的两艘铁甲舰,镇远号和定远号,当时的实力,位居亚洲第一,要远远强于日本海军。而实际上,到1894年甲午海战之时,北洋舰队相比日本舰队,武器装备已经处于劣势。

彼时的慈禧为了修建颐和园,花费了700余万两白银,而镇远、定远舰的单舰造价,也不过140余万两白银,足足可以购买5艘巨型铁甲舰。这还不算光绪大婚、慈禧给自己修建豪华陵寝的花费。如果这些银子能够节省下来,足够再组建一支武器装备更加先进的北洋舰队。

但是,清朝海军每年仅400万两白银的军费,清朝廷都要长期拖欠。特别是时任军机大臣,掌控户部财政大权的帝师翁同龢,因为与李鸿章的私怨,于1891年上奏光绪,请求停止采购海军军械。至此之后,一直到1894年甲午海战爆发,北洋舰队再没能新增一炮一舰,甚至炮弹也停止了进口。随之,舰船的维护,以及火炮的升级、更新也多被搁置。

清朝的很多大臣,甚至光绪、慈禧还都沉浸在北洋舰队是亚洲第一舰队的美梦之中,但是,北洋舰队的实际实力已经急速下降。

与清朝恰恰相反,1885年日本提出了十年扩军计划,自1890年开始,日本更是以国家收入的60%用作发展海军、陆军的费用。到了1892年,日本已经提前实现了扩军目标。

在甲午战争的前一年,即1893年,日本明治天皇更是以身作则,带头捐款,决定每年从宫廷经费中拿出30万,补充海军费用。而日本的文武百官也拿出薪金的十分之一响应天皇。一时间,日本国内士气昂扬,誓要赶超清朝。

在甲午战争前夕,日本舰队的总吨位、火炮总数量、平均航速等等指标,都已经超越了北洋舰队。特别是日本舰队装备了大量15厘米速射炮,相对大口径后膛巨炮而言,总体的火力优势十分明显。

当时,参战的北洋水师舰船共有16艘,其中包括4艘鱼雷艇,而日本舰队有12艘参战。数量上,虽然北洋舰队占优,但是总吨位上以3.5万吨对4万吨,处于劣势。火炮数量,日本舰队巨炮数量处于劣势,但是小口径速射炮,日舰占绝对优势。而按照单位时间可发射的炮弹当量,保守估算,日本舰队的火力强度至少是北洋海军的三倍以上。

其二、作战准备不足,携带弹药不合理。我们在很多历史资料,甚至影视剧中,经常可以看到北洋舰队所发射的炮弹,要不穿甲而过,要不扎在日军舰艇上,根本就不爆炸。甚至还绘声绘色的描述,这些炮弹内,根本就没有火药,只有沙砾石子,纯粹是“假炮弹”。

而实际上并非如此。到了现代,已经发现了很多当时北洋舰队所使用的弹药文物,这种不会爆炸的弹药,头部尖锐,根本没有引信。这些炮弹原本就是训练弹、破甲弹,本来就不会爆炸,或者爆炸威力很小。

那种会爆炸,具有巨大杀伤力的炮弹,当时叫做开花弹。可惜的是,虽然据考证,当时北洋海军库房中的开花弹库存还很多,至少在3000枚以上。但是,军舰上所携带的却很少,多少是训练单和破甲弹。也就是说,北洋舰队战备时所准备的弹药,根本就是错误的。

再加上北洋海军后期经费缺乏,所用的炮弹,多数是采购自天津机械制造局所生产的国产炮弹。这些国产开花弹的质量,也的确值得称道,大小都可以不一样,而且铁质极差,可以正常发射的比率都很惊人。而且,开花弹很重要的一个部分就是引信。结果有些炮弹引信也弄虚作假,装的不是火药,而是煤灰。

俗话说,欲善其事,必利其器,炮弹都如此不堪用,打起来之后,怎么赢呀?这也是日军吉野号被济远舰一枚150毫米炮弹击中后,侥幸逃过一劫的原因。因为这本就是一枚穿甲弹,虽然穿透钢甲,撞坏了发电机,进入了机舱,却没能造成更大的伤害。

正因为北洋舰队作战前,弹药都装备错误,所以,很多观点说这纯粹是舰队指挥官丁汝昌的指挥失误。在一定程度上,是有道理的。

其三、日方使用了更先进的炮弹炸药。通常情况下,使用先进科技的一方,绝对会在战争中占据优势。当时的日本相对清朝,的确要先进不少。

北洋舰队的炮弹很不堪用,即使能够爆炸的炮弹,也是使用的传统黑火药,爆炸威力是惊人的有限。特别是中间还混杂了很多穿甲弹,让日军都惊讶不已。

而日本舰队发射的炮弹,通常都能引发北洋舰队船只的大火。最初,很多人认为是北洋舰队维护舰船时,使用了比较易燃的劣质油漆。后来却发现,是日军大量装备了使用新式苦味酸炸药,俗称黄火药的炮弹。这种炮弹爆炸之后,杀伤力巨大,还会引发剧烈的大火,给北洋舰队造成了巨大损失。

其四、劣质煤炭,导致军舰动力不足,航速下降。因为清朝各级官吏的腐败,北洋舰队所采购的煤炭,也都是高价低质的劣质煤炭。烧起来,烟大火小。这让整个北洋舰队都冒着滚滚黑烟,而军舰速度也大受影响,让本就处于航速劣势的北洋舰队,更加的被动。

日舰第一游击队的舰速,著名的吉野号有22.5节,秋津洲号更是高达26节的航速。而北洋舰队速度最快的巡洋舰,致远、靖远两舰,也仅有18节的航速。巨型铁甲战列舰定远、镇远仅有14.5节的航速。航速本来就慢的舰船,再用上劣质煤炭,速度与日舰相差更大。

其他因素。除了上述原因之外,还有一些不是特别主要的问题。

北洋水师士兵的训练素质,明显要低于日本舰队士兵。当时的清朝廷与北洋舰队,以及北洋舰队内部,矛盾重重。舰队内的闽系排挤负责训练海军的英国人琅威理,致使李鸿章解雇了琅威理,直接导致北洋海军的军纪迅速恶化。而丁汝昌也无法制约闽籍官兵,威令不行,训练随即尽弛。

而且,北洋舰队部分将领的作战意志不强,临阵脱逃。济远舰管带方伯谦临阵脱逃,撞沉了本已受伤,准备到浅水区自救的扬威舰。济远舰脱逃,与济远舰同一编组的广甲舰管带吴敬荣见状,也跟随而逃。这让本已处于劣势的北洋舰队,更是雪上加霜。

可能,北洋舰队的运气也不太好吧。比如,那枚击中日军吉野舰的炮弹,如果爆炸了,至少也可以废掉日军的一艘主力舰了。可惜呀,炮弹不炸呀。而在鱼雷艇福龙号追杀受重伤的西京丸号时,竟然连续三枚鱼雷都没能击中仅在咫尺的日舰。而在这种运气不好的背后,恐怕还是战备和临战素质的贫弱。

至于很多人说北洋舰队战败,是因为丁汝昌使用了错误的战术,摆出了横阵的原因。这个实际上并非指挥失误,完全是丁汝昌根据北洋舰队火炮的位置,以及舰只的特点安排的。只是,北洋舰队还未来得及冲散日舰的纵队,丁汝昌的旗舰就因为舰桥失火,指挥旗帜被烧,失去了统一指挥的能力。

而没有备用指挥预案,倒的确是北洋舰队的一个巨大漏洞。

北洋舰队获胜的唯一希望。实际上,北洋舰队在黄海海战中的战败,是各种因素汇聚之后,必然的结果。在亚洲顶尖的两大舰队相遇时,因为战备的差距,结局已经注定了。

北洋舰队如果想赢,只能祈祷好运了。比如,北洋舰队所发射的为数不多的开花弹,能够弹弹直击日舰要害。或者那些实心弹,正好每一发都直击日军舰队的指挥官。否则,还是要从战略根本上解决问题。而清朝廷及其官僚意识上的自大与落后,实在是不好挽救。所以,北洋舰队覆灭的结局,在清末的大环境下,很难改变。

重读甲午,甲午海战中国半点赢的机会都没有吗?

历史不容假设。

清王朝是中国封建帝制最后一个没落朝代,至后期,仍抱残守缺,清未已是外表光显内里早已腐朽透顶,形象地讲就是一棵糠萝卜。

在西方完成工业革命后,资本主义处于上升期,靠坚船炮利四处出击,掠夺殖民地,占据世界市场。东邻日本与清廷境遇相同,在美国黑船来航的冲击下,顺应历史潮流,站得高,看得远,毅然脱亚入欧,金面西化,全方面拥抱资本主义,当时最为先进的制度,各项事业突飞猛进,国家实力尤其军事实力迎头赶上,并超过中国。

即使甲午海战中,北洋舰队能抓往一点赢得机会,也不会改写北洋舰队全军覆没的悲怆命运,更不会阻挡历史的潮流。

历史潮流浩浩荡荡,顺之者昌,逆之者亡!

腐烂透顶的清朝已背离历史潮流,甲午海战耻骨只是加速了其灭亡进程,并且也让国人对其丢掉了幻想,而是寻求一条新路。

因此,从这个意义上讲,甲午战争促使了国人警醒,是中华民族近代苏醒的分界线!

重读甲午,甲午海战中国半点赢的机会都没有吗?

没有,战争是实力的对决,运气成分实际上很小。

首先清政府内部矛盾重,满清政府不愿汉族大臣掌握过大的实权,有意让制肘;此外,清朝的生产力更多是农业,工业很薄弱,不如日本,所以清朝的国家生产力转换不了战争实力。

二是海军实力,清政府有三支水师,但互不统属,带有私兵的性质,加上北洋水师无论舰只的火力,航速,防护力等方面,除了定镇二舰的防护力,均不如日本。比如第三大战舰只有2900吨排水量,而日军大多数主力舰都是3000吨以上的排水量。

三是陆军力量,日本有7个师团,二十多万近现代陆军,而清军军只是装备近代化,在编制、训练、士气上都是封建军队,并且各系互不统属,内斗严重。

四是战争准备,日本很早就明确了战略目标,并为此进行了扩军备战,还在情报,训练上有针对的进行了工作。清军则沉醉于远东第一舰队。

总的来说,清朝没改变封建制度,是没可能打赢甲午战争的,因为封建制度下的军队,个人色彩太重了,为了防止叛乱,统制者会有意制造矛盾;在国力上,也较多的用于统治者的自我享受,对需长期进行的整军备战难以坚持;在军队,国家意识也薄弱,虽有一此勇敢的士兵,但整体士气薄弱,很难承担高强度的现代战争。

重读甲午,甲午海战中国半点赢的机会都没有吗?

甲午战争是大清王朝距离19世纪最近的一次战争,当时是清朝和日本进行的战争,日本人不宣而战迅速的击败了大清帝国,大清帝国失败之后不但没有反思,反而陷入了无限的赔款当中,他们不把赔款当回事,只是想要从老百姓的身上捞取更多的银子。而中国甲午战争也成了现代或者是近代的痛苦。许多人都在反思,但现在很多人在反思之后发现当年的甲午战争。连半点赢的机会都没有。

日本人不宣而战甲午战争我们都知道那是日本人不宣而战,什么叫不宣而战,就是说告都不告诉你直接偷袭。阿法是古代打仗的常用办法。那是发生战争状态以后的办法,而在两个国家之间的战争中,通常要进行宣战才能发生国战。

日本人的不宣而战,震惊的大清王朝也使得清朝的军队被打得措手不及。当时的清军还沉迷在花天酒地之中。很多人还保留着抽压片吸大烟的习惯,身体素质十分差,根本不能和日本人相比较。

日本士兵从海上乘坐军舰突然袭击清朝运兵船,而且是他们策划已久的将朝鲜搞的动漫起来,然后清朝去镇压他们就从中间把清朝的运兵船漆成。杀死清朝士兵?这是日本人的阴谋。历史之中的日本人也的确因为这是阴谋成功的在甲午之战成功战胜大清王朝。

日本人的海军军舰先进太多大家都知道近现代打仗拼的是经济实力与科技实力。当时的日本人和中国的大清王朝都十分落后,两个国家积极学习西方开展的一起军事攀比比赛,而中国在一开始是你先得通过购买许多铁甲舰远远领先于日本,这使得日本人十分害怕。

日本人居然是为因为害怕他们便找到英国购买了许多铁甲舰,而且速度比中国还要快,他们在国内兴办各种工业,使得自己也拥有了一定的造船能力,而中国则凭着财大气粗一直购买,根本没有什么造船能力,这种差距是明显的。

在甲午之战中,日本的军舰不仅弹药充足,而且速度十分快。也就是说在两军交战的时候,日本人的军舰能够达到清朝士兵的军舰,而清朝士兵的军舰根本碰不到日本人的军舰。再加上当时慈禧老佛爷根本没有给北洋海军购买充足的弹药,在战争的时候他还想着自己过生日,最后大清水师一败涂地,不得不赔款两亿几千万两白银。

政治制度十分落后,整个国家的权力掌握在慈禧一个人手里,他想做什么就做什么,他只凭着自己的喜好来做事,根本不考虑老百姓的死活,也没有顾及国家荣耀,他认为北洋海军能够。保住自己海上的几只船接收铁甲将就行了,根本没必要打败日本什么的,最后受到侮辱也没有说什么,只是照么照样的赔款。像慈禧老佛爷这种贪污腐败的统治者,造成了大清及近代中国真正的落后,他们都是历史的罪人。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。