地核温度高达6000摄氏度,为何没有传到地表?

对于地核温度高达6000摄氏度,为何没有传到地表呢之话题,我个人观点认为,地球是太阳系中唯一的一个储能星球,而不是释能星球。为什么会这样说呢?因为,从地球目前的圈层结构来看,地核和地幔圈层都是储存着庞大的核能物质,地核之核能物质聚热性最高,温度可达8千摄氏度或以上,地幔圈层次之,温度也可达6千摄氏度或以上。

至于地核拥有如此的高温状态,为何没有传到地表上呢的主要原因,是由地球自然形成的圈层结构之物理性原理所决定的,一方面,地球地核和地幔的外围,是固态的地壳圈层,绝大部分都是由无机的自然定体物质所组成,不具备可燃性,能起到对地核和地幔圈层的核能物质提供了围封的保护作用,限制其核能物质之能量不至于出现整体释放现象。

二方面,地球表面存在着一个庞大的水层,液态水体具有渗透性现象,都能渗透到地壳圈层的自然定体物质之中,会形成地壳圈层的密封现象,并与地壳圈层一道,共同去围封着地核和地幔圈层的核能物质,起到对地核和地幔核能物质的储存有效的保护作用。以上所述,就是地核和地幔的超高温状态,为何没有传到地表上的物理性原理所在。不知这样的回答是否准确?!如读者阅后觉得我说的对,希给个点赞并关注我,欢迎大家一起来讨论和学习。宇明于东莞市。(注:原创作品,版权所有,抄袭必究。)

地核温度高达6000摄氏度,为何没有传到地表?

答:因为地球太厚,地核的热量传到地面时,温度已经很低了。

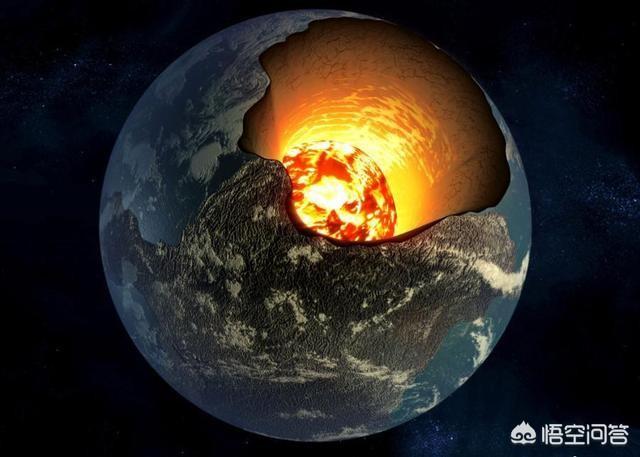

地球由地核、地幔和地壳组成,其中地核中心温度高达6000摄氏度,地表平均温度为15℃;地核的热量是可以传到地面的,比如火山口的高温热量,就是从地球内部传出来的。

地球内部的热量,主要有两个来源:一是在45.5亿年前地球形成时,余留下来的热量;二是地球内部元素衰变时,释放的能量。地球结构从外向内,温度越来越高,压力也越来越高:

(1)地壳:大陆平均厚度17公里,温度从0℃左右上升到200℃,物质基本为固态;

(2)地幔:厚度2900公里,温度从数百摄氏度上升到3000℃,物质部分为固态,部分为熔融态岩浆;

(3)地核:半径3400公里,温度从3000℃上升到6000℃,主要由铁和镍等等重元素组成,并处于超高压下,物质呈可塑性固态;

从地球结构分布看,地核的高温传到地面时,温度已经降低了很多;太空温度低至-270℃,行星在太空中会散失热量,同时正对太阳一面又会吸收太阳热量,只有当距离太阳合适距离时,行星表面温度才能维持在生命适居范围。

而地球表面的热量,主要由太阳辐射提供,地核热量虽然能传递到地面,但始终是非常微弱的;如果太阳突然消失,那么地球表面温度也将在数个月内,降至零下200摄氏度。

好啦!我的内容就到这里,喜欢我们文章的读者朋友,记得点击关注我们——艾伯史密斯!

地核温度高达6000摄氏度,为何没有传到地表?

从地球内到外依次分为地核,地幔,和地壳三层。从地核最外层到地球中心约三千二百千米,所以地表感觉不明显,热量被保留在地球内部。

地核温度高达6000摄氏度,为何没有传到地表?

地球中心的温度极高,压强极大。地球中心是一个天然的核聚变反应堆。从地球诞生到今天的46亿年中,每时每刻都进行着轻核(铁56以前的原子核)聚变成重核的核聚变反应,生成重原子核(铁56以后的原子核)并释放出巨大的核聚变能量。核聚变能量不断地传递到地球表面并辐射到宇宙空间。有时也以地震和火山喷发的形式把核聚变能量传递到地球表面并最终辐射到宇宙空间。

地球上的各种重元素矿产资源,都是地球中心的核聚变反应堆中产生的,包括现在制造原子弹的U235等裂变材料,都是地球中心的核聚变反应中产生的,随着地核的运动和火山喷发到达地球表面,被人们发现并开采利用。

宇宙中其他行星、恒星中心都是天然的核聚变反应堆。如木星的质量是地球的318倍,木星中心的核聚变反应堆比地球大,它辐射出到空间的能量是地球辐射的4倍。太阳的质量是地球的33万倍,因此太阳中心的温度和压强比地球中心大得多,太阳中心的核聚变反应堆比地球中心的核聚变反应堆大得多,所以太阳每时每刻释放出巨大的能量,辐射到宇宙空间,我们地球上的生命就依赖太阳辐射的能量。

根据能量守恒定律,宇宙中大量天体辐射到宇宙中的能量不会凭空消失,它使宇宙空间膨胀了,转化成了恒星和恒星之间、星系和星系之间的势能。所以最近几十年人们观察到各大星系正在远离我们而去,给人们的感觉是宇宙正在加速膨胀。

地核温度高达6000摄氏度,为何没有传到地表?

地球曾经应该也是一个“火球”吧?只是现在已经逐渐走向冷却。水星,金星,火星可能也曾经是“火球”?而木星,天王星,土星,海王星等气态型行星将来可能会相继变成“火球”?……

地核温度高达6000摄氏度,为何没有传到地表?

地幔与地壳好比冬天人穿的棉衣,维持一个温度差。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。