宋哲宗为什么不把皇位传给他的亲弟弟,而是要传给了赵佶?

这是一个典型的简单问题复杂化,如果宋徽宗没有亡国,这个话根本不会有人提,宋徽宗赵佶的继位理所当然,根本不存在任何争议。

既然是兄终弟及,就要有他可遵循的规律,宋哲宗无子,在兄弟中选继承人,按照基本原则,应该选择年龄最长的先皇嫡子,但是向太后只有一个儿子,还早早就夭折了,所以先皇宋神宗没有嫡子,所有活着的儿子都是庶子,包括宋哲宗的弟弟赵似,他的身份也是宋神宗的庶出子,他的身份并不会随着宋哲宗继位而发生任何改变。

既然都是庶出子,那就只能按照年龄长幼来确定继承人。宋神宗一共有十四个儿子,宋哲宗死后,还在世的弟弟有五个,分别是九子赵佖、十一子赵佶、十二子赵俣、十三子赵似、十四子赵偲。按照正常规律,应该是第九子赵佖继位,这个按照继承关系没有任何异议,但是不凑巧的是,这位最有资格继位的皇九子是个瞎子,双目失明,这肯定是不能当皇帝了,那就按照顺位继续往下排。这样,十一子赵佶便是最佳人选了,这个应该是毫无争议的。

虽然章敦认为赵佶轻佻,但是这并不是硬伤,这时候的赵佶只有十九岁,而且天赋异禀,琴棋书画样样皆通,谁看了都觉得是个聪明伶俐,天赋异禀的可造之材,没有任何理由废长立幼。这里需要说明一下,北宋如果不是遇到强大的外族政权崛起,内部繁荣稳定,根本没有亡国之危。如果北宋不亡,宋徽宗的这些所谓不务正业,将被历史描述为多才多艺。如果宋徽宗亡国了,那多才多艺就成了不务正业。如果宋徽宗没那么多表现突出的爱好,照样不影响给他扣一个昏庸无能,智商不在线的智障名声。因为这些污点是用反推发得出的结论,也就是说,因为亡国,所以你的多才多艺成为不务正业,而不是多才多艺才导致亡国。

就算赵佶真的有什么不适合做皇帝的特殊疾病,还是轮不到十三子赵似,因为在他前面还有个十二子赵俣。宋徽宗赵佶是按照顺位,合理合法的座上皇帝位,立他阻力并不大,如果想立哲宗的弟弟赵似,难度就大了,必然会遭到很大一部分人反对。

宋哲宗为什么不把皇位传给他的亲弟弟,而是要传给了赵佶?

因为宋徽宗赵佶的皇位并不是宋哲宗赵煦传给他的,而是赵煦死的仓促,没有指定继承人,由嫡母向太后做主立了端王赵佶。

不被庶子尊重的嫡母太后元祐八年【1093】九月,太皇太后高滔滔驾崩,哲宗亲政,十二月上祖母谥号宣仁圣烈。

一直是后宫透明的神宗皇后向太后总算成为后宫老大了,但很快,她发现,亲政的哲宗,这个皇帝庶子好像对她没有多少尊重啊!

太皇太后刚刚驾崩,哲宗就给生母朱太妃赠崇礼数,根本没有向嫡母向太后禀告,而是直接命人写皇太后诏书颁布出去。后来哲宗立爱妃刘清菁为皇后,也是不问嫡母意见,直接手写皇太后诏书,甚至,对大臣都毫不掩饰说,皇太后的诏书只能出自皇帝之手:

“先帝正色折之云:「皇太后?怎生教皇太后?手诏皆是本殿中人书写,如何教得!」”从这里可见,哲宗这个庶子实在太欺负嫡母了,向太后只好继续忍气吞声。

元符三年【1100】正月十二,哲宗赵煦已经病重昏迷不醒,向太后终于熬出头,立即施展出手段,控制大内,守在哲宗身边,向太后就等这个不听话的庶子咽下那一口气的时候,哲宗生母朱太妃才跌跌撞撞跑来哭求儿子说一句话,说什么,自然是说传位给谁,向太后一改往日的鹌鹑模样,直接下手把朱太妃拉出去,还说哲宗已经给她说过立谁为继承人了。

就冲儿子平时对嫡母的态度,也该知道向太后撒谎,然而,更没有政治头脑的朱太妃就那么相信,哭着走了。当天哲宗驾崩,十三日,向太后御福宁殿垂帘见大臣们,开始她人生中最辉煌的表演。

向太后的华丽大翻身向太后对着大臣们哭,大臣们也都哭,哭大行皇帝哲宗陛下,向太后说:大行皇帝无子,继承人得早点定啊!

哲宗器重的宰相章惇厉声说:按礼律,当立大行皇帝同母帝简王。

向太后不理睬章惇,自顾自说:神宗皇帝诸子中,申王虽然最年长,但是他眼睛有点问题,以次当立端王继位。

章惇没想到这个老鹌鹑还想翻天,立即反驳向太后:要论长幼之序,就该立申王,要是论礼律,则该立同母帝简王。

向太后怼章惇:都是神宗皇帝的儿子,还有什么分别?以次当立端王,大行皇帝对我说过,端王有福寿,又仁孝,和诸王不同,当立端王。

章惇正想反驳向太后的谎言呢,另一个宰相曾布支持向太后说:尊皇太后圣谕。其他大臣都表示向太后既然说是哲宗的意思,那就遵旨吧!

章惇无力回天只能默然,他做为哲宗亲信,自然知道向太后撒谎,哲宗眼中根本没有这个嫡母,怎么可能把立谁的话交代给嫡母呢?

选择端王的原因那向太后为何选择立端王赵佶呢?真的是因为他以次当立么?

非也!神宗一共十四子,在哲宗驾崩时,尚有第九子赵佖【时年18岁】、第十一子赵佶【时年18岁】、第十二子赵俁【时年17岁】、第十三子赵似【时年17岁】、第十四子赵偲【时年15岁】五个弟弟.

其中老九赵佖生母武贵妃【时为婕妤】、老十三赵似生母朱太妃都还活着;老十二赵俁、老十四赵偲兄弟的生母林贤妃虽然已经去世十年,但是林贤妃的养母、仁宗皇帝的修容冯氏还活得硬朗的很,养女的俩儿子都养她跟前;只有老十一赵佶的生母陈美人早就死了也没有其他长辈能越过她这个嫡母了。

从哲宗对待向太后的态度来看,向太后还不知道吸取经验么?怎么会愿意继续被朱太妃踩在下面?又怎么会甘心继续过那种没存在感的日子?

如果以章惇【其实也是哲宗的意思】的意思来立哲宗母弟,那朱太妃还会继续威风,如果立老九赵佖,那他的生母武婕妤就要抖起来了,要是立赵俁兄弟其中之一,自己怎么能越过祖母级别的冯修容?

所以,只有立赵佶最合适,亲妈没了,只能尊自己这个嫡母了。就因为向太后这点私心作祟,执意立轻佻的端王赵佶,终于让北宋亡国走进倒计时。

就是这样。

图片来自网络侵删。

参考资料:宋史、曾公遗录

宋哲宗为什么不把皇位传给他的亲弟弟,而是要传给了赵佶?

宋哲宗因为年轻时匆匆去世,他的传位问题最终没能由他自己决定,而是太后和大臣讨论甚至争执的结果。

宋神宗是宋朝最有作为的一个皇帝,他在位期间,重用王安石进行变法,将宋朝的政治、经济、军事提高到了相当的高度,国库财力一度达到可以用于朝廷20年的开支,而军事力量也远非太祖、太宗以后诸朝可以相比,是北宋一大中兴之朝。

宋神宗不但是宋朝最有作为的皇帝,同时也是宋朝最会生儿女的皇帝,生了14个儿子和10个女儿,而最关键的是,宋神宗38岁就去世了,这么短的阳寿、生这么多的儿女,使他高居宋朝皇帝生育冠军而无人可比。

但让人害怕的是,他生了14个儿子,却有8个夭折了,生得多,质量不高。他的前五个儿子赵佾、赵仅、赵俊、赵伸、赵僩,都没存活长久,早夭了。而七子赵价、八子赵倜、十子赵伟也均早逝。于是,第六子赵煦成了存活下来的长子。其他的,九子赵佖、十一子赵佶、十二子赵俣、十三子赵似、十四子赵偲也都活了下来。

宋神宗匆匆去世后,他在世存活的长子、九岁的赵煦继位,是为宋哲宗。由宋神宗的母亲太皇太后高滔滔垂帘听政,权处军国重事。高太后垂帘听政期间,只做了一件事,就是重用司马光为宰相,把儿子宋神宗所变之法全部更改回来,历史上叫做“元祐更化”。

而宋哲宗后来亲政后,又重用变法的章惇为宰相,他想效仿父亲宋神宗,按照《宋史》的记载是:“专以‘绍述’为国是。”即以继承宋神宗新政,尽复高太后临朝时所废新法,重新推动改革。这前前后后、反反复复、颠颠倒倒,把宋神宗积累下来的财富也折腾得差不多了。

1100年,宋哲宗当了15年皇帝,在仅仅24岁的年纪轻轻时,也因病去世了。但宋哲宗去世之前,高太后已经去世,便由宋神宗的皇后向太后临朝听政,这种皇位继承的大事,自然要她拿主意。宋哲宗在世时生了一个儿子4个女儿,但儿子三个月就死了,没有儿子能继承皇位,自然还在他的兄弟间选择继承人。

向太后是宋神宗的皇后,生子赵伸,但赵伸早夭折,所以她膝下无子可继承皇位。此时,宋神宗的儿子们,剩下五个,分别是九子赵佖、十一子赵佶、十二子赵俣、十三子赵似、十四子赵偲。因此,时为宰相的章惇向太后建议说,按立长的规矩,当由兄弟间目前最年长的赵佖继位,但赵佖有“目疾”,即盲人,所以向太后说,他有病,不能立;章惇又说,如果按照礼律,则当由哲宗同父同母的亲弟弟赵似继位。但向太后不喜欢赵似,更喜欢端王赵佶,因此立了赵佶为继承人,他就是北宋的第八位皇帝宋徽宗。

在讨论皇位继承人时,当向太后提出立端王时,章惇曾指出:“端王轻佻,不可君天下!” 章惇的眼睛真的有毒,一眼就看穿了赵佶,北宋的江山,最后就是葬送在这个轻佻的端王手里。

宋哲宗为什么不把皇位传给他的亲弟弟,而是要传给了赵佶?

宋元符三年(1100年),在位十五年的宋哲宗赵煦病逝,年仅二十五岁。哲宗驾崩时正值壮年,因此并未预立嗣君,最后还是嫡母向太后做主,立宋神宗第十一子端王赵佶为皇帝,是为宋徽宗。

宋哲宗,北宋存在感最低的皇帝

宋神宗一共有十四子,在北宋皇帝中子嗣还算比较兴旺,但是他的这些儿子中平安长大的却并不多,只有六个儿子长大成人。哲宗的五个皇兄更是全部早夭,因此,哲宗算是事实上的皇长子,他能当上皇帝,完全是遵循封建社会“有嫡立嫡,无嫡立长”的皇位继承制度。

宋哲宗身体孱弱,十岁继位,当了十五年皇帝后,年仅二十五岁就驾崩了。哲宗有一子四女,唯一的儿子赵茂出生三个月便夭折,因此,在他仓促驾崩后,皇位继承人便只能从他的兄弟中择选了。

哲宗的生母是钦成皇后朱氏(追谥),朱氏生两子四女,分别是哲宗赵煦、简王赵似、郓国公主、潞国公主、邠国公主、徐国公主。哲宗驾崩前,简王赵似已经十七岁,按照“兄终弟及”的皇位继承制度,理应由赵似继承皇位,最后却为何变成同样是庶出的端王赵佶继位呢?

端王赵佶能当上皇帝,要多亏了向太后的大力支持。

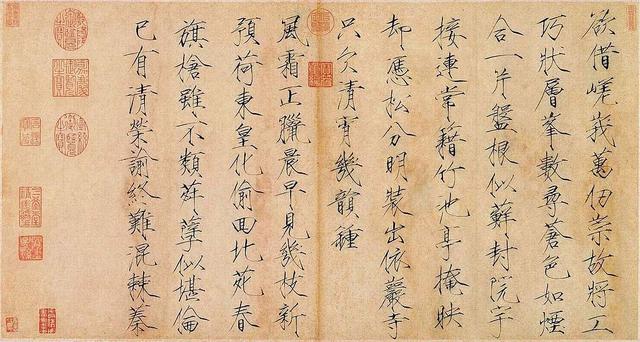

向太后画像

哲宗驾崩后,当时执政的宰相章惇主张依礼、律,当立哲宗同母弟简王赵似,否则当立长弟申王赵佖。可以说这样的皇位继承伦序符合封建宗法制度, 但向太后以自己无子,神宗诸子皆庶子,排除患有目疾的赵佖后,主张立哲宗次弟端王赵佶。对此,章惇深感不满,他一向对端王没有什么好感,认为赵佶“轻佻不可以君天下”,且神宗在世时,对仁孝懂事的简王赞誉有加,曾说 :简王有福寿,且仁孝,当立。这句话也成为章惇驳斥反对派,力主由简王继位的主要原因。

不过,向太后却并不吃章惇这一套。说起来,哲宗赵煦能当上皇帝还多亏了向太后,原来神宗 生前为立太子之事一直犹豫不决,当时还是皇后的向氏以“有嫡立嫡,无嫡立长” 的继承制度,力主由事实上的皇长子赵煦作为储君,神宗听从向氏之言,立 赵煦为皇太子。哲宗在位时,向太后的处境十分的尴尬,后宫之中,属哲宗的祖母高太皇太后资历最老地位最尊贵,但同时哲宗的生母德妃朱氏“母凭子贵”,在哲宗继位后虽没有被尊为皇太后,但皇太妃的身份已然比神宗在世时迈进了一大步,身份上的变化自然与向太后在后宫地位上产生了冲突。

哲宗生母朱氏 性格温顺恭敬,对人十分温和,不干预朝政,也不以自己是皇帝生母而自傲。但高太皇太后似乎对这个儿媳并不怎么欣赏,有几次还语多斥责,生生把朱氏弄哭了。元祐八年(1093年) 高太皇太后去世,蔡京、刑恕等人污蔑高太皇太后当初有废哲宗,改立自己的儿子为皇帝的想法,当时年仅十岁的哲宗不明就里,信以为真,打算废掉祖母高氏的皇后之位。

宋徽宗画像

关键时候,向太后及时向哲宗申辩,但小皇帝并不怎么相信,最后没办法,向太后只能求助于善良宽厚的朱太妃,在朱太妃的一番辩解下,哲宗终于放弃了废黜高太皇太后,追究高氏族人的计划。经过这一起风波,向太后已然对哲宗感到失望,小皇帝虽然年轻,但听信身边佞臣之言,竟然有废黜祖母的想法,这显然让向太后难以接受。

在高太皇太后、哲宗先后驾崩,向太后临朝称制的情况下,章惇拥立简王的计划没有得逞。向太后不满哲宗的母弟再继承皇位,会进一步提升其母朱氏的地位,她乾纲独断,对众臣直言:“均是神宗子,何必然。”坚持要立端王赵佶为皇帝,原来附议章惇的蔡京、刑恕等人转而拥立端王。

即位的宋徽宗投桃报李,对向太后极为仁孝,凡军国大事,悉报于太后再行决断。不过,此时的向太后已经年老体衰,在徽宗地位趋于稳固后,即还政于圣上。建中靖国元年(1101年)正月十三日,向太后去世,享年五十六岁。宋徽宗追念不已,为回报向太后的拥立之恩,累加封向太后的兄弟向宗良、向宗回至开府仪同三司,封郡王。而自向敏中以上三世,均追列王爵,这在北宋王朝已属非常之殊荣了。

宋哲宗为什么不把皇位传给他的亲弟弟,而是要传给了赵佶?

宋徽宗能够继承皇位,完全是因为向太后的决断,跟宋哲宗无关。

宋徽宗赵佶是北宋历史上有名的昏君,也是使得北宋遭遇“靖康之耻”走向灭亡的元凶之一。宋徽宗赵佶原本是宋哲宗赵煦的弟弟,最初被封为端王,原本是无缘继承皇位的。

北宋的宋神宗去世后,由宋哲宗继位。宋哲宗是北宋后期最后一位比较有作为的皇帝,他在位时期,实施新法,罢免旧党,起用章惇、曾布等人。在军事上发动河湟之役击败吐蕃,发动平夏城之战重创西夏。可惜天不假年,年轻有为的宋哲宗在25岁时突然暴毙,留下了一个庞大的帝国。

根据《宋史》记载,由于宋哲宗膝下无子,所以如何册立继承人成了北宋王朝考虑的大问题。当时,宰相章惇先后提出了册立简王赵似、申王赵佖的建议,但都被向太后(宋神宗的皇后)给一一否决了。

向太后提出认为宋哲宗的次弟端王赵佶有福寿,且仁孝,可以为君,但宰相章惇尖锐地指出赵佶身上的缺点“端王轻佻,不可以君天下”,意思就是说赵佶为人举止比较轻浮,不能治理天下。后来的历史发展证明,章惇的看法完全正确。

不过,向太后在曾布、蔡卞、许将等执政的支持下,坚持要立赵佶为帝,章惇实在无奈,只能妥协,而赵佶就是后来的宋徽宗。因此,宋徽宗的皇位相当于是靠运气捡来的,并不是宋哲宗直接传给他的。

宋徽宗在历史上是一个能写善画、琴棋俱佳的艺术家,同时又是一个治国无能的昏君。在他统治时期,北宋王朝奸臣当道,政治腐败,起义不断,最终走向了灭亡的深渊中。因此,后人评价说“宋徽宗诸事皆能,独不能为君耳!”

公元1127年,金国携灭辽之威,大举南下,攻破北宋首都,将宋徽宗、宋钦宗父子以及宫妃全部俘获并押往北方。一代风流天子宋徽宗最终死在了寒冷的东北,下场凄惨,这就是有名的靖康之难。

宋哲宗为什么不把皇位传给他的亲弟弟,而是要传给了赵佶?

应该说,在北宋的九位皇帝里,宋哲宗是比较“低调”的一个,他既没有其父宋神宗的英武,也没有后来的徽宗那么昏庸。但实际上哲宗皇帝是北宋最后一位雄主了。

宋哲宗,赵煦,为宋神宗赵顼的第六子。在1085年,10岁的赵煦被立为太子,同年即位,由于年幼,由其祖母太皇太后高滔滔(英宗皇后))临朝听政 。高滔滔是保守派,公元1093年,18岁的宋哲宗赵煦开始亲政。赵煦亲政后,下令恢复新政,赵煦在位期间最大功绩就是在军事上重启河湟之役,收取青唐地区,并发动两次平夏城之战,使西夏臣服。应该说,假如宋哲宗多活三年,应该就能灭掉西夏了。最大的错误就是在位期间导致党争。公元1100年,赵煦驾崩,年仅二十五岁,在位十五年。最大的遗憾就是没有儿子。

他的身后留下一个强力变法后强盛的大宋帝国,却终因无子,导致帝国所托非人。在其驾崩的25年后,盛世大宋戛然而止。中国封建时代,皇位继承无非就两点,一种是父死子继,一种是兄终弟及,父死子继的继承法外,还有一种就是堂兄弟的后代来嗣位的(比如明朝的嘉靖)。至于宋哲宗驾崩以后,是端王赵佶继位,最主要的一个原因就是哲宗没有立下遗诏,哲宗没有想到自己这么快就挂了,死得太突然。这就给各派势力留下操作空间。但也 必须承认的是,赵佶继位没有任何阴谋论,完全是正常继位。而宋徽宗当皇帝这么烂。只能说太后有眼无珠。

从 北宋帝嗣血脉来看,宋哲宗是神宗第六子。下一任皇帝无论是谁,年纪只能比哲宗小,太子只能从比他小的弟弟里找。当时有两个人呼声最高,一个是排行老九的18岁申王赵佖。但他眼睛有问题(有人说是盲人),还有一个就是也是18岁排第十一的端王赵佶。向太后还能找谁,她只能选赵佶。至于申王赵佖六年之后就去世了,也是25岁。实际上,向太后选赵佶的另外一个原因就是觉得赵佶好控制(就是他的轻佻)。如此以来,向太后就和能和他婆婆一样,可以临朝听政,只不过是没有想到自己那么快就挂了。

心里肯定会优先考虑她比较了解的那个人,在申王赵佖 端王赵佶 莘王赵俣 简王赵似 睦王赵偲 这几位候选人中,向太后心里肯定会优先考虑她比较了解的那个人,这几个宗室亲王里,只有端王赵佶坚持每天去向太后处问安。长此以往,向太后虽然也觉得这个孩子不靠谱,但起码这心里孝顺,懂事,心里有自己这个人宋徽宗喜好书画,再加上赵佶本身具有“艺术家”气质,不想其他王爷一样那么“做”。或许在心理上可能会比较喜欢接近赵佶。

以宰相章惇为首的一批大臣比较坚持立简王赵似为皇帝。不是因为章惇多么有眼光,而是因为他和先帝宋哲宗是同一个母亲朱氏所生,而向太后坚决反对立简王赵似,就是担心朱氏日后会临朝听政,威胁到他的地位。如果向太后早一年去世,简王赵似很有可能被立为太子,而历史恰恰不能如果。而赵似自己在23岁就病逝。也不是一个长寿的主。从当时的情况来看,最合适的也只有赵佶。仔细想想,要是向太后活的和赵佶的儿媳妇吴太后一样长寿的话,历史会是什么样

我是清水空流,历史的守望者。期待你的关注和点评。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。