古代将军造反,手下士兵为何也跟着造反?

这个和军队制度有关,在古代不管是征兵制度、府兵制度或是募兵制度,大多都是将军们自己组织征募,军队组建起来以后也较为固定,将军们都会有自己的部队,这支部队一般不会随意变动,长期跟主将一起壮大、一起训练、一起征战,相互之间了解信任,主将的战术意图贯彻的彻底,士兵忠诚度也都很高,比如汉代的细柳营、南宋的岳家军,明代的戚家军。这些部队都带有明显的个人属性,这种忠诚和默契对战争来说具有积极作用。但同时也带来很多问题,那就是武将的号召力太强,军队对国家的归属感差,对将军忠诚度高,直接威胁中央政权。

这个问题一直困扰着每个王朝,但历史上有一个朝代把这个问题给彻底解决掉了,在三百多年里,从没出现过武将造反威胁中央政权,这个朝代就是宋朝。宋朝是怎么解决这个问题的呢?其实也不复杂,其他朝代也不是想不到,关键是这个办法存在着另一个弊病,什么事情都是这样,有有利的一面,同时也会有不利的一面,两面俱全就难了。

宋朝的办法很简单,国际统一招募军队,全部编入禁军,然后派教员专门训练,不归属任何一位将领。等国家有了战事,国家就在进军中抽调一部分军队交给将领指挥。战争打完了立刻交回去。下次在打仗,会从新给你派部队。这样一来,部队和将领之间无法形成稳定的从属关系,兵不识将,将不识兵,无法形成联盟,想造反手下不会为你卖命。这样就彻底解决了武将拥兵造反的问题。对一些长期驻防的部队和将领也有办法,那就是更戍制,一个将领在某地带兵时间长了,朝廷会把他调到别处,或者将军不换防,手下的部队换防。这个办法确实杜绝了武将造反的问题,但带来了另一个问题,这样的制度下,将领和军队根本无法达成默契,将领对自己军队的战力、擅长的战法都不了解,将领的战术意图无法贯彻执行,军队只能按照平时训练的阵法和打法去打仗,将领有再好的阵法和打法根本用不上,再加上忠诚度差,士兵对将领没感情,不愿意拼命。这样的队伍战力是大打折扣的。北宋对辽。对金,几乎是每战必败,就与此制度有关。

南宋初期,国家制度形同虚设,赵构只能任由将领自己组建军队,或招募,或收编都是自己想办法,越是岳飞、韩世忠、张浚等人迅速组织起属于自己的队伍,并长期稳定的配合作战,将军和士兵有感情,配合熟练,战力迅速提升,南宋接手烂摊子,但军队的战斗力逼北宋确高了一大截,这就是军队制度不同的结果。不过这样也很危险,军队将领底气都很足,像岳飞这样战神级人物,甚至敢对朝廷指手画脚,苗傅刘正彦对皇帝不满,干脆就让赵构退位做太上皇,让只有三岁的太子继位。在张俊韩世忠等人的帮助下,赵构又做回了皇帝,但他也意识到,老祖宗的军队制度真是好处多多,不需要恢复,于是局势稳定后立刻和金兵议和,加紧内部恢复军队制度的工作,结果大家都知道了,张浚让出大部分军权,韩世忠一点没剩都让出去了,还有一个人不愿意让,结果大家都知道。当然这只是原因之一,岳飞的死还有其他原因,但不在今天讨论之内。

古代将军造反,手下士兵为何也跟着造反?

造反是一件风险极大的事情,但同时也是一件收益极高的事情,大将造反通常会威逼部下跟着造反,而部下一般会也跟着上级造反。那么大将造反为什么部下会跟着造反而,笔者认为主要有以下几点原因:其一、部下认定大将是真龙天子,跟着大将造反有拥立之功,前途富贵不可限量;其二、受上级胁迫造反,因为不跟着上级造反,可能马上就会身首异处;其三、有侥幸心理,那就是造反失败的话,皇上一般不会屠杀造反的士兵,只有将官才会被诛杀。

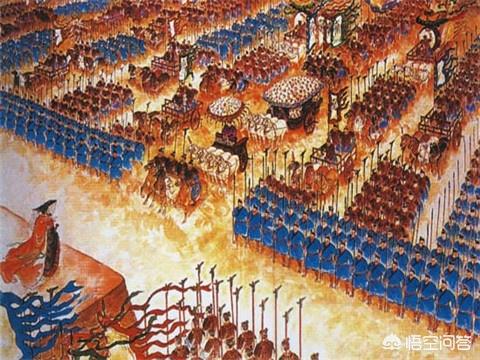

一个将领要造反,必然有周密的准备,他首先会召集亲信将部商议此事,赞同者重赏则生,反对者必死无疑。亲信部将赞同后,必然会层层布置下去,士兵们都会跟着大将造反了,不跟着造反的人多数被杀了。宋朝以前,一个将领往往是一方诸侯(太守、刺吏、节度使),他们占据该地区的所有资源,士兵也多数是当地人,这种情况下大将造反其实就是一个地区造反,受到的牵制很少。比如东汉末年的十八路诸侯,他们相互攻伐,相互兼并,其实就是地方政权之间的相互兼并,中央政府除了派兵镇压外,别无他法。唐朝的安史之乱,明朝的靖难之役都是这种情况。

宋朝建立后,有签于前朝的军事割据导致的不断的反叛,宋皇朝将军权全部收归中央,精锐部队都是禁军,禁军从全国各地的精兵中选择而来,将领只有领兵指挥权,没有人事任命权与后勤补助权。宋朝的军制结果是将军造反的基本没有了,但是军队的战斗力却大幅度下降,政权虽然稳定了,但是战争的能力却下降了;明、清两朝都是采用的宋朝这种制度并且有加强。岳飞的军队、戚继光的军队,还有湘军、淮军,他们都是私家军,尽管战斗力强,但是受到皇室的猜忌,最终结果都是军队解散重组,将领非死既损。

宋、明、清三明还是有将军领兵造反的,只是情况没有宋朝以前多。按照各朝各代的法令,造反者诛灭三族甚至九族,一支军队造反,少则数千人,多则上万人,如果要诛灭九族,那么国家的人口会大量减少,这会动摇国本的。因此一般皇室平定叛乱后,除了主要将官将被斩首,直系男性被斩首,女眷没为官奴外,普通士兵一般是不追究责任的。当然有的情况下,会对参与造反的士兵进行惩罚,比如斩首、为奴等,但是一般不会大面积的诛杀。大面积处死造反士兵,会有伤天理,有损国德,一般的皇帝不会如此做。

古代将军造反,手下士兵为何也跟着造反?

中国历史上确实存在大将造反,部下也跟着造反的常态。那么为什么会出现这种情况呢?

其实这都和个人的自身利益有关。

一般大将是统领三军的,他们和部下经常在一起,时日一长,难免就会产生了感情。

这样那些表现积极的,对大将前呼后拥的人,就会得到大将的赏识。然后大将,对那些能力出众的,比较听话的人,就会加以奖赏。

当然大将也是要去皇帝面前,为他们请赏的,这样部下才能得到皇帝的奖赏和提拔。

你看大将对部下有着升迁赏罚权,拥有这样的权利,你说部下能不听他们的话吗?大将要造反,他们敢不反吗?

还有,就是大将在打仗的过程中,排兵布阵的时候,也会对听话的人,加以照顾的。大家都知道打仗的时候,一般都是分为前后左右几路大军的。

至于哪个将领,具体在哪一路,还是有大将说了算的。

汉朝卫青带着李广打匈奴的时候,就是因为让李广打了右路军,导致了他迷路,错失了和匈奴交战的机会的。

本来李广一直都是打前路的,但是,那一战卫青想让公孙贺立功,就让公孙贺和李广换了位置。

卫青这样安排就是为了自己的私心,因为公孙贺当年救过他,是他的救命恩人。他想报恩,毕竟只有打前锋,立功的可能性才是最大的。后来李广就是因为这件事,对卫青不满,所以才选择拔刀自杀的。

你看一个大将是不是决定着一个部下的命运呢?

还有就是跟着大将造反,利益是十分的可观的。可以说是一荣俱荣,一损俱损的关系。但是,总体来说,还是利益大于损失的。

因为中国一直有一个不成文的规定,那就是法不责众。

一般造反失败的话,也就是把几个领头闹事的,给杀了头而已。但是,一旦成功了,那就不得了,等待他们的就是封侯拜相。

你看宋朝的赵匡胤,不就是这样当上皇帝的吗?

当年拥护他当皇帝,给他黄袍加身的人,都被他封为了高官,他们最终也如了愿,想尽了荣华富贵。

宋朝建立,赵匡胤发现了这个弊端,他就发明了一种制度。一个将领在一个地方,任职不能太久,过一段时间,就换一茬。

这样大将和士兵,就不可能捆绑在一起了。

但是,弊端随之也出来了。这样就造成了兵不视将,将不识兵的尴尬局面,这也是为什么宋朝的军队比较弱的原因。

很显然赵匡胤发明的这个制度,也不怎么成功。似乎,如何调度,都不能达到让帝王最满意的状况。

但是,总体来说还是将和士兵长时间在一起,战斗力才会爆表的。这也就有了后来的岳家军,戚家军,湘军.......,再次出现的原因。

可是,这些军队的将领,无一例外,都受过皇帝猜疑的。

综上所述,就是为何大将一旦选择反叛,将领也会跟着反叛的具体原因。

你觉得呢?

古代将军造反,手下士兵为何也跟着造反?

士兵以服从命令为天职,尤其是古代的时候,统治阶级不想让普通民众有思想,尤其是士兵更不能有自己的思想,说白了就是战争机器,因此有的时候大将造反的时候,底下的士兵就会跟着一起造反,那么这些士兵就算再怎么傻,也知道造反的成功率是很低的,只要失败就杀头,他们为啥还跟着大将去造反呢?

首先古时候大将的造反成功率的确是非常的低,皇帝和带兵将领之间是有很深的矛盾的,皇帝要保证军队的忠诚度,皇帝害怕将领带兵造反,将领也害怕皇帝不信任自己。因此皇帝会在军中安排自己的人,明面上的有参军和参谋,私下里还不知道有多少人在监督这个大将。

同时军队的旁边也会有其他军队的武将在制约,地方文官也在制约,因此一般来说大将是绝无可能造反的,一旦大将真的要造反,那他肯定是已经确保准备好一切才会这样做,先不说外部因素,首先他肯定会解决好内部问题,首先他会让军队内的高级将领跟自己是一条心。

先让高级将领都知道自己要造反的意思,如果有不同意的直接杀了,换自己的人,士兵都是服从命令,一级听一级的,只要上级说造反,他们便会跟着干,只要中层和高层不反抗,士兵也不会反抗的,只会跟着造反。

简单的解释就是,士兵是没有任何选择权的,他们能做的就是执行,而且虽说造反要杀头,可是即便是造反失败了,也不会牵连到普通士兵的。除了这一点还有一点就是,很多时候大将都能将朝廷的士兵养成家兵,甚至于军队里中高层都是自己家人,底下士兵跟着造反很正常。

以铜为镜可以正衣冠,以人为镜可以明得失,以史为镜可以知兴衰 喜欢历史的读者们不妨关注历史杂货铺,如果有不对的地方欢迎指出,请多包涵。

古代将军造反,手下士兵为何也跟着造反?

古代将军造反,其手下的军队必定跟随,出现这种情况其是包含多个方面的原因:

- 信息遮蔽:军队首先服从的是领兵主将的命令,而朝廷或者更高级别的命令无法直接下达普通士卒。一来没有这样的渠道,二来过去的士兵识字率低,根本无法识别命令的真伪。所以,一旦领军的将军下令,号称这是朝廷的命令,手下的士卒就会无脑跟随。除非士卒更直接的管理者提出异议,才能会造成一部分士卒的反对。也因此,很多军队里面都会设立监军等职位,对于将领的行为进行监督。一旦将军谋反,监军要么跟随,要么被杀,没有枪杆子很难形成反抗,顶多发现苗头不对给朝廷通风报信。也有监军有威信的,提前知道消息反杀将领的案例。

- 家丁制:在中国军人的发展史上,包括募兵制、世兵制、府兵制等不同形式的招兵形式先后出现,各有其优劣。而无非规避的是,每个将领都有自己的护卫或者私军,到了明朝更是成为家丁,这些护卫或者家丁往往享受最好的待遇和训练,到了军队中就是核心将领。有战斗力是好事情,不过这些家丁只认将领,而不认朝廷。而当将领想造反的时候,这些护卫和家丁是最坚决的拥护者,所以很容易裹挟士卒参与其中。也因此,宋朝采用了从制度上杜绝的方式,兵不知将,将不知兵,结果就有了鼻涕宋的说法。

- 从龙之功:这点不用多说了,赵匡胤陈桥黄袍加身。当武将功高震主,除了造反就是被处死,而其手下的将领都想博个从龙之功,于是上面默许或者被裹挟,下面就开始操作了。一般来说,如果朝廷强势,还能延续,如安史之乱时的大唐,元气未失,最终平叛成功。如果朝廷弱势,则改朝换代,如赵匡胤窜柴氏天下。

- 士兵的从重心理:造反成功能给普通军人带来多少好处?实际上,除非是朝代末年,造反后大量的利益可以被分割,否则其他的时候受益的永远是高层将领。而军队中很多将领和士兵之间、士兵和士兵之间互相之间是同姓氏族或同乡,毕竟上阵父子兵才敢将后背交给彼此,所以当一些人被鼓动后,其亲族和好友,基本也就没有选择,只能跟随其一起造反。

综合以上原因,实际上,当将领决定造反的时候,其手下的军队基本没有啥选择,有多少是真心造反,有多少是被裹挟其实是无法分辨清楚的。

古代将军造反,手下士兵为何也跟着造反?

小一想说说自己的想法。

一大将的部下一般都是他的亲士兵,平日里操练无数,作战时共同患难,这种多年的战斗情谊、战友之情是极其深厚的,是可以执子之手,与子偕老的存在。

再加上那些妄图谋反的将军最会收买人心了,对部下定是广施恩德,士兵定是感恩戴德的。所以,只要将军一句话,刀山可以上,火海可以下!就像铁杆仆人一样对家主绝对忠诚,誓死服从,所以恶人也会有可靠得力的属下。

二军队里铁纪如山,士兵对将领那是绝对服从,指哪打哪,不可质问,有功必赏,有过必罚,古往今来皆是如此!士兵没有是非观念,只有听令行动。一将功成万骨枯,士兵从事的是高危职业,过得是刀口舔血的日子,活一天赚一天,怕死?不存在的!

赤壁之战前夕,若是士兵们不听从命令重打黄盖,周公瑾的苦肉计如何行得通,虽然黄盖德高望重,待部下不薄,动摇军心,长官下令,该打还得打!有些计策谋略,将军没有必要向士兵解释,一是要保密,二是会累死。士兵不听将领指挥,行动起来如此掣肘,还能干成啥大事?无需过问,上面这样做,必有道理!

三调兵遣将有一个重要的信物,那就是虎符。谁拥有虎符,谁就拥有了军队的领导指挥权,发号施令,士兵们即使生疑也必须无条件服从。

想当初,魏王没有下命令,信陵君窃得了虎符,杀了晋鄙老大,调动了魏国的军队,帮了姐夫,救了赵国。所以,士兵们是认物不认人的。这也是为什么奸人能够陷害忠臣良将可以得逞的原因,因为刀剑足够听话,想了结谁就了结谁,保证完成任务,见到信物如见人,立马行动,奉命行事。

有什么想法,欢迎大家来讨论!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。