明朝科举考试分南卷、北卷,按名额分开录取,对读书人而言合理吗?

趣谈唐宋元明清,在幽默中掌握历史新知识!

单就这个政策而言,还是非常合理的。只不过任何事情都存在着事在人为的可能性,当这个政策具体实施到整个明朝273年的历史长河中的时候,就难免会有人钻了这种空子。当然所谓的钻空子情况,现今也存在,只不过在明朝更为严重,那就是:更换自己的出生地。明朝科举分为南卷、北卷,按名额分开录取,给一定的有权势的人家创造了便利条件,但就整体而言,却是一个相对公平、公允、公正的。

张信之死,为南北榜案揭开帷幕其实在整个明朝有数不尽的大案和要案,而南北榜案是最不特殊,最不显眼,却对于整个明朝乃至清朝、民国、现代影响最为深远的一次大案,尤其是在教育领域,它的地位不亚于清末废除科举制的影响力。

明朝洪武30年,朝廷准备再一次开科举,其主要目的只有一个,那就是:通过科举考试来彰显出大明帝国任用贤才的决心和毅力。相比于任何一个朝代,明朝在任用贤才方面更加注重科举考试,而不是官宦世家。在这一点上,明帝国真正意义上做到了公平公正,不得不说是可喜可贺。

只不过明朝洪武30年的这次科举考试却是个例外,在2月份的时候,翰林学士刘三吾、等人主持丁丑科殿试。殿试过程很简单,结果更简单,简单的让一些人承受不了。此次殿试录取51名学子,51名学子全部为南方人。更为要命的是,殿试51位学子的主考官,也全是南方人,这就是历史上有名的南榜。

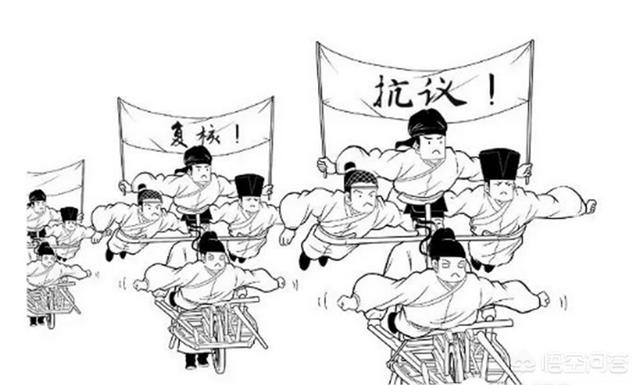

面对这样一个简单粗暴的结果,北方学子自然是不愿意的。寒心苦读多年,竟然连个榜上有名都没有得到。怒火中烧的他们几乎是不自觉的就发起了联名诉状,告的是御状。恐怕连这些学子都不知道,他们一个不经意之间的愤怒正在改变历史的进程,因为朱元璋是一个较真的人。

朱元璋命人审理此次案件,并且给予了高度重视,派出了当时的官员张信。对于南榜案件进行逐一勘察,看一下是否有作弊舞弊的现象。但经过新一轮的审判之后,张信认定,之所以此次榜单全为南方人,是因为南方的学子就是比北方的学子更聪明。此次考试属于公平公正,无任何过失存在。

这样的一段话彻底激怒了北方学子,遂有人上告刘三吾、白信蹈暗嘱张信等人故意以陋卷进呈,这也彻底激怒了朱元璋。中间的审判环节特别复杂,简单说一下:主审官和张信接受到了惩罚,处罚力度之重,甚是罕见。

6月,朱元璋亲自举行新一轮的考试,录取61人全部为北方人,此次事件又称为北榜案件。从2月份到6月份,共5个月的时间,所发生的与此次案件有关联的所有政治案件,被统一称之为南北榜案。

此后不久,明朝为了避免此次事件的发生,对于录取进士的比例进行了统一规划,并且进行了数据公开:全国划分为南、北、 中三大地区,南方录取名额为55%,北方录取名额为35%,中方录取名额为10%。而所谓的中方指的是西南地区,加上朱元璋的老家安徽凤阳。

没错,这就是事实明朝的南北榜案影响极大,而且极其恶劣,不但让全国的士子心寒,让当时的主审官也颇为心寒。作为明代仅次于洪武三大案的南北榜案,自然颇受争议,各种言论五花八门。

而之所以争议颇大,最主要的问题有三个,分别是:

其一:为什么第一次录取全部为南方学子,南方学子一定比北方学子聪明嘛?

回答:是的,南方学子就是比北方学子聪明。在诸位小伙伴冲我扔砖头之前,我先要声明一点,本人没有任何地域黑的倾向。在明初的时候,南方和北方经历了两个截然不同的统治,南方的统治先后经历了北宋、南宋、元朝和明朝,尽管南北宋时期国家非常的窝囊,可是整个国家都处于一种重文轻武的状态,帝国的学习氛围和学习基础还是有的,而当时的不少私塾学院全部在南方开办。可是当时的北方,先后经历了:金、夏、蒙元的统治,要指望这些会套马的汉子强迫当时的汉人学习文化,实在是一种痴心妄想。

其二:为什么第二次录取的全部为北方学子?这不是前后打脸吗?

回答:之所以出现这样的现状,主要有两点,第一,此次录取,是一场政治环境远大于实际环境的一场全国性质的寻觅良才的行动。换句话来说,这一次国家进行科举考试,选出才子与选不出才子都无所谓,但有一点是必须要做到的,就是让读书人看到国家对于选才的决心和毅力,这一点颇有点类似于商鞅的移木建信,一诺千金;第二点就是在朱元璋的高压之下,洪武末年的明朝官员早已没有了思想,朱元璋说什么就是什么,该怎么做都需要听朱大老板的。

其三:为什么张信的死揭开了南北榜案的帷幕呢?

张信本身作为一个明朝官员,死不死其实是无所谓的,说一句不太恰当的话,整个明朝的政府官员用手抓能抓一大把,想当官的排队能从北京排到天津。而杀掉张信,则显示出来了皇帝对于此次事件的重视,使得各级官吏都胆战心惊,在这样的高压之下,南北榜案也算是正式拉开了帷幕。

南北榜案在当时来看是极为可耻而且下作的,在没有任何证据,没有任何原由,仅凭复试的时候,几句不恰当的语言就断定了其他官员的作弊和腐败。但是从历史进程来看,此次案件所引发出来的效果,足以福泽之后近五百年的学子致仕。简而言之还是一句话:南北榜案是一起政治案件,对今后学子的益处颇多,只不过日后出现的更换出生地来提高录取几率的事件频发,总的来说还是命令下达的不到位。

明朝科举考试分南卷、北卷,按名额分开录取,对读书人而言合理吗?

其实,“南北卷”按比例录取,这种模式,从洪武年间被“发明”一直沿用到今日(如今只是更细化了)。如今几乎面向全国招生的学校,本质上也是按地区按比例招录。

针对单纯的个体学子而言,似乎并不公平(而且这种不公平的本质,只是你选择竞争方式的不公平);但是面对全国一盘棋,应该说这种方式是“兼顾公平”的最佳模式了。

因为在固定的资源面前,按照地区为主要指标兼顾人口进行分配,可以有效避免因为经济和人口因素产生的不公平性。

其实这事要从明朝洪武时期著名的“南北榜案”说起。所谓“南北榜案”,是发生在明朝洪武30年的“丁丑科”会试。考试后,北方落第仕子纷纷走上街头,从而引发了一场巨大得骚乱。

此事甚至惊动了朱元璋,朱元璋看到结果后暴怒,一连杀了主考刘三吾、张信及以下20多位会试考官。原因很简单,因为上榜的52人清一色的南方仕子。

这个榜公布以后,在任何人看来,大有猫腻,必然牵涉到舞弊问题,否则怎么会一个北方仕子也没有呢?当时包括朱元璋在内也是这么认为的。

但是对于卷宗的复审启动后,所有人都傻眼了,事实上,不存在舞弊行为,考官们死得有点冤。

朱元璋之所以开科取士,目的很明确,朱元璋是华夏之主,用科举制度收伏由于受到战乱的影响,一直观望徘徊,迟迟不愿依附明朝的北方仕子之心,是当务之急。

虽然机会是摆在北方仕子面前的,但是论理学,写文章,当时的北方仕子就是考不过南方仕子,不是因为北方仕子笨,而是这本质上是客观因素决定的。

由于从魏晋开始,江南的经济几乎没有受到过太大的冲击,耕读持家的传统一直得到延续,因此江南的仕子普遍都曾得到过良好的教育。而北方则百分之八十的时间处于战火和异族统治之中,所以教育资源和教育水平相对南方要显得弱很多。

所以面对这种局面,结果反而适得其反。北方仕子认为朱元璋请我们来考试,结果却录取的都是南方仕子,这就是朱元璋一碗水端不平啊。

所以这次“丁丑科”会试,除了一个52人为清一色得南方人的主榜外,又不久后出现了61人为清一色的北方人的次榜。史称“南北榜案”。

很显然次榜的录取几乎不太可能是按照所有考生的成绩择优录取的,因为按照成绩择优录取,再录取61个人,可能也没有一个北方仕子。这里就是按照“地区照顾”原则而产生的。

此后再行开考,避免此间尴尬,则实行了“南北卷”制度。类似如今的江苏卷、山东卷和全国卷之间的难易差别。

而南方仕子此后的科举考试,已经不是和全国仕子竞争全国总录取数的模式;而是变成了和自己同乡竞争地区录取数的模式。

这就相当于世界杯小组赛,南方仕子清一色被选入“死亡组”,面临的完全是同态竞争。要么成为冠军,那么落榜,完全失去了中间路线。

这世界上没有绝对公平的事情。对于考“南卷”的学生来讲,虽然考试更加残酷了,但是“精英化”倾向也更重了。只要你从“南卷”里面搏出来,那就是傲视群雄,当仁不让的“天之骄子”。

文/炒米视角

原创首发,欢迎关注或吐槽

明朝科举考试分南卷、北卷,按名额分开录取,对读书人而言合理吗?

隋唐时期,科举制创立,通过公开考试选举官员,阶级之间可以流动,这拓宽统治基础,维护社会稳定,可在明朝科举考试却分为南卷和北卷,这对于读书人而言是不是存在着不公平呢?

这件事起源于在明太祖统治时期,洪武三十年(1397)发生了"南北榜"事件。那年"丁丑科"会试,考官刘三吾、白信蹈所录取的五十二名进士皆是南士,光从榜单数据上看似乎是一场赤裸裸的科举舞弊行为。于是民间哗然,统治者自然怒不可遏,毕竟这事关统治基础,铁血政策下杀了许多人。朱元璋也要给出交代,便亲自阅卷,定下六十一名进士,偏偏这六十一人都是北士,因此这次偶然和必然交织下的事故,史称"南北榜之争",亦被称"春夏榜之争"。

事实上,随着北方混乱,在几次人口南迁之后,南方本就平静祥和为发展提供了有利的基础条件,北人带来先进的科学技术,加以改进发展使适合南方社会,南方土地肥沃,河流众多,水利条件不错。一系列条件综合下来,南方的经济发展水平高,众所周知,经济决定上层建筑,这也就意味着南方的教育水平、学生质量也是比较高的。因此,会试下南方人脱颖而出也是可能的。再者,考官刘三吾来自湖南,白信蹈来自安徽,都是属于或说是偏向南方的地区,各地域教育方式、教育理念不同,也会产生审美差异,因而南方偏向南方也只能说是主观上的差异,可以说是是情有可原的。

但是,文化发达的南方如果因此而长期垄断录取名额,科举考试的结果就是作为选官的标准,官场上全是北方人,对于统治者而言这是一种危险信号,不利于平衡朝政。而且南北地区之间的矛盾会带来社会的不稳定。何况对于朱元璋来说,他是在南方发家,要站稳脚跟也需要北方的支持,因此科举就成了人心合一的统治工具,但结果却全是南方学子,不就是在打北方的脸吗,难平民愤不就是民心背离吗?这当然不是朱元璋所想看到的。大概是如此,所以在他亲审时就有了一定地域上的主观选择,那么这对于南方考生而言就成了一种不合理。

这就成了社会矛盾。在明仁宗洪熙元年(1425),大学士杨士奇就提出按地区录取进士的解决办法,设立分地区取进士的南北卷制度。按照制度规定,录取考南卷的考生十分之六,北则卷取四分之四。

南北分卷,是"在固定的资源面前,按照地区为主要指标兼顾人口进行分配,可以有效避免因为经济和人口因素产生的不公平性",就是将南方人和北方人不放在同一套考试系统里,南方人在北方人在各自的系统里搏杀,将和全国读书人竞争的模式转变为同乡竞争模式,这创造了较为公平的竞争环境——相同的经济水平、教学质量,这就是一种平衡了。

也许乍一看,南北比例不一致,好像是一种不合理,但我们也要看一下考生基数。宋朝时期,南方人口就超过了北方,明朝人口只多不少,如果将考生数和人口数按比例同步增长的话,南方的考生人数多,那么录取比例也该大一点,毕竟南方教育水平、考生质量高,比例小的话,太多优秀的人没法进入国家机关,无法发挥人才力量,对于国家而言是一种巨大的损失。更直接点说,社会需要精英,是要尽可能的平衡,但不是因此就招收太多平庸的人,这样无异于慢性自杀。

类似现在高考,有全国一卷、二卷、三卷、江苏卷、上海卷等,这就是地区区别。江苏经济发达,学生水平高,但也要区分出个一二来,简单的会导致拉不开,因此,江苏卷就成了变态,但也要平衡一下西部不发达地区,就有了三卷。

虽说在社会经济等,现代和明朝已有了很大区别,但考试作为一个千年问题,仍是值得举一反三、类比的,这里就借福建省和河南省来谈一谈。福建省南方,河南省北方,但现在都用一卷。但是南方考生数量少,远不及河南省,但河南省学生质量高,但是由于各省的一定自我保护上,福建高校多,录取本省人数相对的也多。对比河南省,本省能够消化的人数不多,外省吸纳人数也少,这样导致很多河南考生"落榜",不是无能,而是不能。因此明朝的比例还是有一定赞赏之处的,它这是相当于将所有的高校看成国家的朝廷,统一一体,而非现在置于各省之下,那么按照人口比例下,很多河南考生就可以有出路了。

世界上就没有绝对的公平。南方"死亡组"优中选优,这种更加精英化的残酷选拔里,对个人能力有很高的要求,在厮杀中出来的才是国家需要的,能够脱颖而出的才是真正的人才。

不论是在南卷,还是在北卷,金子就是金子,总是会发光的。固然会有牺牲品,但这是针对个人考生而言,但从国家宏观角度来说,这是统筹兼顾的好办法。

明朝科举考试分南卷、北卷,按名额分开录取,对读书人而言合理吗?

自从公元605年隋炀帝开设进士科起,此后一千多年科举考试一直都是皇帝选拔人才、笼络人心的主要手段。特别是科举制走向成熟、鼎盛的明清时期,每三年一次的科举考试更是牵扯国本、举国关注的大事,出一点差错都是朝纲动荡。

“十年寒窗苦,一卷定终身”,科举作为大多数读书人改变命运、走上官场的唯一途径,各种舞弊行为层出不穷,贿赂考官、作弊抄袭、请人代考等等,即使朝廷使用严刑峻法惩治也难以断绝弊案发生,每一次都是杀的人头滚滚。而1397年却发生了一起蹊跷的科举大案,没有任何舞弊行为存在仍然闹得朝野沸腾,数十位官员无辜惨死,史称“南北榜糊涂案”。

公元1397年,明朝迎来三年一次的科举会试,天下英才云集南京。对于这次考试,明太祖朱元璋寄予厚望,有着多重政治考量。

第一,1368年朱元璋称帝建立明朝,攻破元大都结束元朝统治,但是整个明朝统一战争一直打到1389年;另外元朝毕竟统治中原98年,部分士大夫阶层受元朝恩遇,对于新生的明朝并不认可,特别是在后收复的北部地区,这是不利于明朝统治的。

第二,1380年朱元璋以“谋逆”的罪名杀宰相胡惟庸,同时诛杀了御史大夫陈宁、中丞涂节等人;1390年朱元璋又颁布《昭示奸党录》,以胡惟庸同党的罪名又杀了韩国公李善长等一大批人;此后又称胡惟庸勾结倭寇、北元,追查党羽,案子一直到1392年才宣告结束,前后杀了三万多人。

第三,1392年太子朱标英年早逝,明朝爆发立储之争,最终朱元璋在燕王朱棣和皇孙朱允炆之间,选了朱允炆当继承人。1393年,已经66岁高龄、身患重病的朱元璋害怕自己死后朱允炆压不住朝堂老臣,又弄出了“蓝玉案”,杀了1.5万人。

因此对于1397年这次科举,朱元璋是想达到笼络北方士人、扩大明朝统治基础,利用科举盛会缓和因大肆杀戮造成的紧张氛围,为朱允炆将来执政选拔人才等几个目的。而朱元璋为了这次科举还精挑细选了一位主考官,已经78岁高龄的刘三吾。

刘三吾有多重身份,可以说是最能代表朱元璋政治意图的。首先刘三吾是士林领袖,全国知名的大儒,就连明朝科举制度条例都是他制定的,身份地位绝对能当主考官;

其次刘三吾是元朝旧臣,在明军攻克广西之后归隐田园,直到1385年才应朱元璋征召再次出仕,受到朱元璋礼遇重用,被尊为“三老”之一,身份转变极具代表性;

最后刘三吾支持皇孙朱允炆继位,1392年太子朱标病逝,朱元璋召集群臣议立太子说“燕王英武似朕,立之何如?”,当时燕王朱棣已经是闻名天下、实力最雄厚的藩王,百官都不敢得罪他,刘三吾却挺身而出明确反对称“皇孙年富,世嫡之子,子殁孙承,适统礼也。即立燕王,置秦晋二王何地?”朱元璋听后大哭,后来就立朱允炆为皇太孙。

可惜刘三吾是一个合适的考官,却不是一个合格的政客,《明史》中评价其“为人慷慨,不设城府。”说白了就是没有政治智慧。刘三吾完全没有领会朱元璋的政治意图,在1397年这次会试中真是只以成绩论输赢,上榜的51个人全是南方人,榜单一公布就造成轩然大波。

落榜的北方读书人相互串联,联名上书到礼部鸣冤告状、在南京街头拦住官员轿子喊冤,称考官刘三吾﹑白信蹈等人偏向南方人,瞬间舆论哗然,“考官收钱”、“营私舞弊”各种传言满天飞,朱元璋震怒下旨严查。为了以示公正,成立了12人的“调查小组”,但是这个调查小组里面的成员侍读张信等人也都是很正直的官员,不会去作假迎合朱元璋,给出的调查结果是此次考试确实公正,所有录取的读书人都是凭真本事考中的。

调查小组给出的结果更让落榜的北方士子们不满了,继续闹;朝中北方出身的官员也联名上书抨击,要求再派人对考卷进行审核,严查所有涉案官员;还有人上告说主考刘三吾勾结调查小组联手欺瞒朱元璋,故意将考的不好的试卷呈给皇帝看。

那么1397年的会试到底公不公正?调查小组的结论对么?实际上考试结果是公正的,确实反映了明朝现实。在南宋之前,文化中心一直在北方,北方的社会文化发展水平高于南方;直到1127年靖康之变,北宋灭亡,为躲避战乱大批人南迁,南方成为新的经济文化中心。而且不论是金国还是元朝都不重视文教,北方的教育水平自然就被南方拉开了;在加上明朝是八股取士,考的是南宋朱熹程朱理学那套东西,南方士子更占优势了。别说明朝初年,就是到了清朝,文化发达的南方地区长期垄断科举的情况也没有太大改善。

但是政治上没有对错,不符合朱元璋意图的官员都要严惩。1397年5月,朱元璋下召称主考刘三吾等人是“蓝玉余党”,刘三吾因为年龄太大只是发配西北,其余人全部处死,成了皇帝平息风波的替罪羊;6月,朱元璋亲自主持选出了61名北方士子上榜,这场“南北榜案”才算过去。此后明代科举南北方士子按比例分开录取成为规矩,一定程度上缓解了南北方矛盾,维护了国家稳定,对于普及文化教育是有好处的。

但是这种人为划分“南北榜”的行为,实际上天然将明朝大臣们划分成了不同阵营,同期科举入朝为官的人根据籍贯不同拉帮结派,拉开了明朝党争的开端。到了明朝万历末期,党派林立,党争不断,浙党、齐党、楚党、昆党、宣党都是以官员籍贯划分的,就是著名的东林党也是以江南士大夫为主。只能说任何政策都有好的一面和坏的一面,根据时代不同不断推陈出新才是长久之道。

明朝科举考试分南卷、北卷,按名额分开录取,对读书人而言合理吗?

哈哈哈,现在不也是这样的模式吗?

明朝科举考试分南卷、北卷,按名额分开录取,对读书人而言合理吗?

明代时南方的经济发展水平已经远远超过了北方,出现了资本主义萌芽,尤其是江南地区,商品经济空前活跃。我们讲,经济决定政治、文化,江南地区经济的崛起带来了当地文化的空前发展,南方教育水平超过北方已经是不可否认的事实。

当时政治中心在北方,朝廷不可能让士人是清一色的南方人,于是南方的科举考试就变得异常残酷,对南方读书人而言有失公平,但在全国范围来看,却是兼顾了公平。

洪武年间,还出现了“南北榜案”。洪武30年的科举考试录取了51名清一色的南方人,北方考生对此表示不服,示威游行,惊动了朱元璋,朱元璋也觉得这事有猫腻,杀害了刘三吾等人。朱元璋六月份又重新录取,又全是北方人。由此形成了南北分卷的定制。

客观上看,南北分卷在一定程度上减小了南北方在经济发展水平上造成的文化水平的差异。但从本质上看,是统治者为了扩大政治基础、笼络人心的政治事件。

中国四大书院:

应天书院

白鹿洞书院

岳麓书院

嵩阳书院

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。