为什么在秦国当相邦,结局都很凄凉?

相邦结局很凄凉的并不多樛斿

秦国第一任相邦是樛斿,关于他的记载很少,估计听过他名字的人都很少,他大概率是善终。

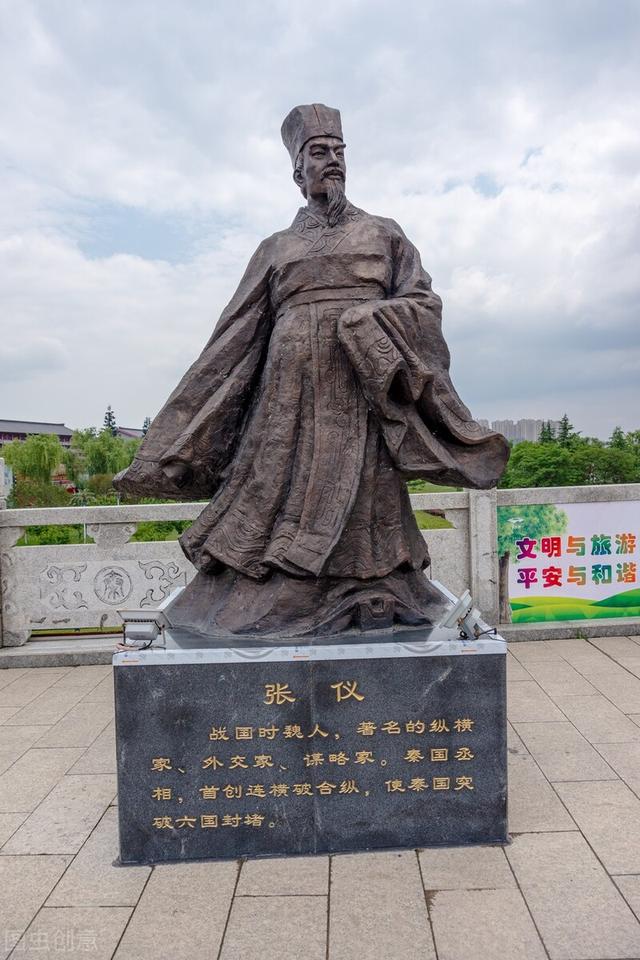

他不当相邦之后,第二任是张仪。

这个人大家都很熟悉。

张仪张仪是魏国人,他跑到楚国,结果被楚相当作小偷打个半死,差不多要死的张仪对老婆说,我的舌头还在不。他老婆说还在。张仪说够了。

张仪在秦任相,后游说诸侯,用他的口才为秦国立下汗马功劳。

张仪被秦惠王欣赏。

秦惠王一死,秦武王即位,张仪就被排挤了,他就回到自己的魏国任相一年去世,这个结局并不凄凉。

乐池张仪之后就是乐池,这个人估计熟悉的人也不太多。乐池是中山人,他原来是中山国的国相,后来被秦惠王任命为相邦。乐池后来罢相,张仪再一次出任相邦。

乐池的结局应该也不惨的。

樗里疾樗里疾是秦国王室之人,秦惠王之弟。

他在秦国有智囊的称呼。他在秦武王时期与甘茂任左右相。甘茂就是十二岁拜相的甘罗的爷爷。

樗里疾最后也是寿终,并没有横祸。

后来孟尝君当过秦国相邦,孟尝君也是寿终。

魏冉魏冉是宣太后(芈月)的异父同母的长弟,秦昭襄王之舅。秦武王死后,当时魏冉拥立秦昭襄王为秦王,所以他有拥立之功。

他在位时对秦国的扩张也是很有力的,而且杀神白起就是他举荐的。

一般情况下,外戚都没有什么好的结局的。魏冉也不例外。

宣太后的势力太大,魏冉作为支党,秦昭襄王想有所作为必然会出手对付,正如汉武帝对付田蚡一般。

魏冉最后被罢相,然后死在自己的封地,谈不上凄凉,不过与之前的风光相比,的确相差很多。

范雎魏冉为什么被罢相,就是因为范雎的建言。白起最后为什么死了,同样是范雎弄的。从某种程度上来说白起就是魏冉的人。只要范雎在,白起的命运是很难逃脱的。

范雎结局也不惨,他在后期觉察到危险就没有继续担任相职,而是让蔡泽来当。自己回封地,不久便病死。

挺惨的相邦挺惨的相邦大概就属吕不韦,吕不韦为秦国立下功劳最大,权力最大,下场也是很惨,以自杀收场。坊间还有传统秦始皇是吕不韦之子,当然这不被史学家认可,但被民间乐道。

秦始皇的母亲原来是吕不韦的宠姬。

李斯没有当过相邦,当过丞相,最后被赵高算计,死的挺惨的。当然商鞅是被车裂的,但商鞅没有当过相邦。

为什么在秦国当相邦,结局都很凄凉?

“荣耀历史”用心为你解答。

秦孝公之商鞅,秦惠文王之张仪,秦昭襄王之范雎,秦始皇之吕不韦,他们的下场都比较凄凉,与他们的卓越功勋不相符合,造成他们下场凄凉的原因又不尽相同。

商鞅秦孝公刚去世,公子嬴虔便诬告商鞅谋反,嬴驷下令追捕商鞅,商鞅想逃到魏国,魏国拒绝他入境,只得回到自己的封地聚兵自保,战败被杀,尸体运回咸阳五马分尸,全家被杀。

嬴驷为什么要杀商鞅,表面上是因为商鞅曾经让他的老师被割掉鼻子,其实内里是君王心术。商鞅变法规定贵族不再世袭爵位,而是也要凭借军功才能授予爵位,这就触及了守旧贵族们的根本利益,因为有秦孝公的强力支持,贵族们的怒火才被压住,但是秦孝公一死,以嬴虔为代表的贵族们就纷纷跳出来了。嬴驷刚刚继位,需要获得宗室的支持王位才能稳固,杀了商鞅就是最好的选择。

嬴驷英明之处在于杀了商鞅,却不废商君之法。贵族们发现上当后,暗流涌动,嬴驷反手又以诬告商鞅谋反为罪名,把嬴虔等反对他的贵族杀掉,彻底稳固了自己的王位。

所以说商鞅的下场从他变法那一刻就已经注定。

张仪秦惠文王时期,张仪凭借三寸不烂之舌大放异彩,以“连横”之术破六国“合纵”,让秦国得以在恶劣的“国际”环境中生存。

秦武王嬴荡好武略,对外交这种磨嘴皮子的功夫很是不屑,继位之后对张仪颇为冷淡。朝中其他大臣本就眼红张仪的地位,纷纷上言说张仪的外交是言而无信,败坏秦国的名声。感觉到风向不对的张仪只得黯然辞去相邦之位,向秦武王要求回到魏国为秦国做最后一点努力,次年死在了魏国。

张仪是那个时代的另类,他以利益为先,抛却了君子恪守的信义,牺牲小我为大秦立下了汗马功劳,可是一朝天子一朝臣,不为新君所喜黯然下野也是情理之中。

范雎他提出的“远交近攻”为秦昭襄王指明了方向,秦国的对外扩张不再麻木,专门揪住韩赵魏三国痛下杀手;另一方面他辅佐秦昭襄王加强王权,驱逐魏冉、华阳君等权贵。

范雎是一个恩怨极其分明的人,知恩图报,也睚眦必报。当年在魏国被须贾诬告通敌,差点被魏相魏齐打死,当上秦国相邦后,他先是侮辱出使秦国的须贾,然后借着长平之战,迫使魏齐自尽。对于有恩于他的郑安平和王稽两人,经他推荐郑安平做了大将,王稽做了河西郡守,结果后来郑安平投降赵国,王稽也因为通敌被杀,按照秦律,官员犯了罪,举荐他的官员也要被治以相同的罪。郑安平和王稽都是范雎举荐的,按律范雎会被夷灭三族。秦昭襄王念及他的功劳宽恕了他。

后来有一次两人交谈,秦昭襄王提到了白起和郑安平,当初就是因为范雎的进言,秦昭襄王才赐死白起,范雎心中惶恐,主动提出辞职,不久后病死。

范雎有大智慧,却也有小聪明,没有分清国家利益和个人利益造成了他的凄凉下场。

吕不韦本是一介商人,因为“奇货可居”,帮助嬴异人成为秦国太子,从此踏上人生巅峰。嬴异人继位后被任命为丞相,嬴政继位后更进一步成为相邦,因为嬴政尚未亲政,军政大权就全在吕不韦手中。

随着嬴政一天天长大,吕不韦不想把自己手中的权势交出去,便与太后赵姬勾搭成奸,后来怕自己暴露,就用嫪毐代替了自己服侍赵姬。嬴政亲政之后,有人告发了赵姬与嫪毐的私情,嫪毐为自保带兵造反失败被杀,嬴政彻查此事发现嫪毐与吕不韦有牵连,刚好他也需要从吕不韦手中夺回大权,便免去了其相邦之职,然而顾忌他在朝中的势力,并没有杀他,而是遣送回封地。

次年等稳定朝局后下令将吕不韦一家流放至蜀地,吕不韦自知性命难保服毒自杀了。

吕不韦的凄凉下场一部分原因是他咎由自取,另一部分原因就是嬴政不需要朝堂上有一个“仲父”来分他的权。

为什么在秦国当相邦,结局都很凄凉?

首先要明确一点,相邦与“丞相”一职是完全不同的,在秦国东陵出土器物上刻有金文:八年相邦薛君、丞相殳。这证明相国与丞相是两种完全不同的官职,是并存的,而且相邦地位高于丞相,相邦只有一个,并且根据王权情况设立,而丞相则可以同时有多个。比如秦武王时,就有右丞相樗里疾,左丞相甘茂,但却没有相邦一职。但有时也会被混为一谈。

甭管相邦,还是丞相,我们就不那么严谨了,都统称相邦吧。

在秦国当相邦,下场大多很凄凉,是事实也非全部,比如之前说的樗里疾,被封为严君,绰号“智囊”,也没听说下场如何不好了,但像商鞅,张仪,甘茂,魏冉,吕不韦等确实要么被赶走,要么被诛杀,下场的确凄凉。

宗室为相,地位大多稳固;而外来客卿为相,大多下场不好。放眼整个战国,不光秦国这样,列国都是如此。苏秦在齐国挂六国相印,最后不也是被杀车裂嘛。整个战国时代,宗室永远都是不可忽视的一股力量,而能够拱卫王权的,也是这股力量。相权与王权之争,若王权强大,相权较弱,则国家安稳;反之国家混乱。而宗室掌握相权,闹来闹去也都是自己家人闹,所以不会搞太大的事情

概括起来就一句话,“疑臣则诛,臣疑主则反,主疑臣而不诛则臣疑而反,臣疑主而不反则主必诛之。”

为什么在秦国当相邦,结局都很凄凉?

从秦孝公到秦始皇,秦国历经上百年才完成了统一六国的大业。上百年间,秦国出现了秦孝公、秦惠文王、秦昭襄王、秦始皇等四位雄主,出现了白起、司马错、王龁、王翦等名将,同时也出现了商鞅、张仪、甘茂、范雎、吕不韦等名相。相对于秦国的名将,秦国的名相下场似乎都不是特别好,除了樗里疾等少数几位丞相之外,大多数丞相的下场都比较凄惨。

商鞅变法成功,商鞅本人最后却落了个车裂、灭族的下场。张仪辅佐秦惠文王打破了六国合纵,最后只能灰溜溜地离开秦国,晚景凄凉。甘茂曾经率领秦军贡献宜阳,打通进攻东周的道路,最后只能逃离秦国,死在他国。范雎提出远交近攻策略,奠定了秦国统一的基础,但是最后被罢相,病死在封地。吕不韦曾任秦国相邦,辅佐两代秦王,最终流放到了蜀地,吕不韦饮鸩自杀。后来的李斯,下场也非常凄惨。

商鞅、张仪、甘茂、范雎、吕不韦等丞相,都为秦国的强大创造了有利条件,为秦国强大立下了汗马功劳。为什么这些才华与能力兼具的名相,下场都相对凄凉呢?

古代社会,政治方面有一对基本矛盾:君权与相权的矛盾。在大多数时间内,君权要高于相权。相权在一定程度上,也起到了牵制君权的作用。君权与相权发展的基本趋势是:君权不断加强,相权不断削弱。秦国时期,也存在君权与相权的矛盾。秦国的君主一方面要使用一些有才能的人担任丞相,另一方面还要防止大权旁落。

当秦国丞相的权力过大之时,君主就会适当地削弱丞相的权力。张仪、范雎等长时间掌握国家权力,自然是君主们清除的对象,自然会想尽办法整治他们。不光秦国出现这样的问题,其余诸侯国也曾经出现类似的问题,经常出现罢相的情况。秦国的丞相只要不是宗室或者特别平庸,下场都比较凄惨。

俗话说“一朝天子一朝臣”,每一位秦君登基,都有可能会更换一批文武官员。新任君主会选择忠于自己的大臣,更会选择“自己人”出任丞相。所以每当新君主登基或者亲政,往往会撤换掉前任丞相,或者想办法打击前任丞相。

秦孝公去世之后,商鞅失去了靠山。秦惠文王需要用商鞅的人头,摆平国内的反对势力。秦惠文王上台之后,便除掉了商鞅。秦惠王去世之后,张仪失去了靠山。秦武王对张仪并不感冒,于是张仪只能灰溜溜地离开秦国。秦武王时期,甘茂得到了重用。秦昭襄王登基之后,甘茂不被重用,离开了秦国。吕不韦帮助嬴异人得到了秦王宝座,并且辅佐秦始皇,秦始皇亲政之后便罢免了他。

正是由于“一朝天子一朝臣”,所以秦国丞相才会出现“走马观花”的情况。其实这种情况不仅出现在秦国,其他诸侯国也存在类似的情况。比如赵孝成王去世之后,廉颇被排挤。燕昭王去世之后,乐毅不再被重用。魏文侯去世之后,吴起被迫出走魏国。楚悼王去世之后,吴起被杀害。这种“凄惨”不是秦国丞相独有,而是那个时代的普遍现象。

通过比较,我们会发现同为丞相的樗里疾下场就比较好。樗里疾的能力不弱于张仪、甘茂,历经了秦惠文王、秦武王、秦昭襄王,而屹立不倒。樗里疾之所以能够成为秦国政坛上的“常青树”,在一定程度上和其宗室身份有一定关系。当然这种情况也存在于其他诸侯国,比如赵胜、魏无忌等在本国的地位也相对稳固。

商鞅、张仪、甘茂、范雎、吕不韦无一例外,都是外邦人。商鞅是卫国人,张仪是魏国人,甘茂是楚国人,范雎是魏国人,吕不韦是卫国人。秦军之所以任用这些外邦人,其实主要是看中他们的才华。一旦这些人没有可利用的价值,秦国君主便会摒弃他们。当然,并非所有秦国人都信任这些“才子”。当年秦始皇就曾经下过“逐客令”,虽然最终收回,但可以在一定程度上反应秦国人对外邦人的看法。

这些丞相手中的权力也完全来自于君主,本身的政治根基并不足。丞相只有依靠君主,才可以发挥自己的才能。一旦失去了君主的支持,这些丞相就成了“无根之水”,又如浮萍一般随风飘摇。秦国的外邦丞相,被罢相之后,要么郁郁而终,要么另投他国,最终都没有好下场。

樗里疾、赵胜等宗室就不会出现这样的顾虑,他们再不济也有宗室的身份,也可以得到相应的封赏。

虽然秦国丞相的位子并不好做,但是由于秦国强大的综合国力,还是有不少人希望到秦国谋得一份差事,发挥自己的才能。商鞅、张仪之后,又出现了甘茂、范雎、吕不韦、李斯等人。这些“贤才”的下场虽然比较凄惨,但是都在秦国发挥了自己的才能,最终在历史上留下了浓墨重彩的一笔。

为什么在秦国当相邦,结局都很凄凉?

我认为主要是秦国推行的“依法治国”一方面使得秦国不断强大从而蚕食鲸吞六国,这样相邦也就能施展才华建功立业。另一方面这些人又是代表着一些新贵族,他们从看贵族那里分来的果实越多就越容易造成老贵族的蓄意报复。这些老贵族和君主有着千丝万缕的联系,一旦被抓住把柄定会全力以赴将其置于死地。第三就是这些人自视过高,难免飞扬跋扈不可一世。树敌太多,又不懂得功成身退。

自古以来君主和相邦的关系都是非常微妙的,既有如鱼得水又有功高盖主。很难找到一个平衡点,总是在博弈。如果说上一代君主还可以压住占得上风,到下一代君主就不一样了。有些将幼住始终当成孩子而大权独揽,处处以摄政自居。在孩子幼小的心灵中自然而然将其视为肉中刺眼中钉,欲除之而快。这还算是好的,毕竟是托孤大臣。有些是不和储君处理好关系,一旦储君继位必然会被清算。

欲壑难填得到的越多就越害怕失去,这样容易被人利用。身在高位,却不知高处不胜寒。唯有战战兢兢如临深渊如履薄冰,小心谨慎才能长远。还有就是这些人做事比较极端为成功不修德,德不配位下场就可想而知了!

为什么在秦国当相邦,结局都很凄凉?

谈秦说汉(336)

影响秦国历史进程最大的三个正国级领导干部,商鞅、范雎、吕不韦三个人当之无愧。严格地说,商鞅的最高职务只是大良造,行相邦之权;而范雎、吕不韦才是真正的相邦之职。但只有范雎善终,其中商鞅被五马分尸、吕不韦被迫饮鸩自尽。

相邦之职最早出现在三晋之韩、魏、赵三国,是百官之首,秦孝公时代还没设置相邦之职,所以商鞅的职务不能称之为相邦。有分析说后人为避刘邦之名讳,改邦为国,因此汉代以后修订的史书均将相邦称为相国。相邦下辖丞相、太尉、御史。

- 商鞅因变法,得到秦孝公重用,被任命为大良造,却被秦惠文王五马分尸

商鞅原名公孙鞅,是卫国人,也叫卫鞅,后来被秦孝公赐封为商地,后人称其为商鞅。商鞅变法最大的成就是废井田、开仟佰,使关中沃野千里,国家粮食储备充足;其次是军功爵位制,使秦人尚武追求杀伐。变法确实让秦国在短期内变强大。

但商鞅变法得罪了嬴姓宗亲为首的贵族集团,用鲜血换来的爵位不能世袭,大量的土地被收归为国有。因此,秦孝公死后,以嬴虔、甘龙为首的宗亲势力,公开反对商鞅,而刚刚继位的秦惠文王嬴驷,也乐得用商鞅之死,迅速取得宗亲的支持。

秦惠文王最聪明之处在于,杀商鞅而不废其法。所以商鞅被五马分尸,死得非常凄惨,而秦惠文王却在集权的道路上越走越远。商鞅变法的效果是让秦国在短期内迅速强大起来了,其集权之策影响了后世几千年。

- 献计秦军东出之“远交近攻”,逼走穰侯魏冉,又逼死名将白起,范雎急流勇退,始得善终

范雎是魏国人,因“远交近攻”策略,得到了秦昭襄王的重用,被任命为相邦。秦昭襄王继位之后,魏冉掌管国家军队,宣太后临朝听政,秦昭襄王事实上是一个毫无实权的傀儡。秦昭襄王依范雎之计,废黜了宣太后,收回了穰侯魏冉的相印。

秦昭襄王让魏冉回到他的封地陶邑,又将楚系外戚之高陵君、华阳君、泾阳君驱逐出国都,任命范雎为相国。公元前260年,秦、赵两国因韩国的上党之争,引发了长平之战,范雎派人携重金贿赂赵国宠臣郭开,离间赵将廉颇与赵王的关系。

廉颇被调离长平前线,又建议秦昭襄王起用名将白起到长平战场统兵。长平之战,赵军被屠四十五万,从此国力大伤,而白起欲率军一鼓作气拿下赵都邯郸。但范雎因收受赵、韩两国的好处,劝说秦昭襄王退兵。因此,白起与范雎由此产生间隙。

公元前259年,赵国因不履行献地协议,秦昭襄王又下令五大夫王陵率兵伐赵,邯郸之围打了三年,虽然秦国多次增援,但秦军损兵折将。秦昭襄王下令白起上前线代替王陵,但白起却称病不出,而范雎又煽风点火,一代名将白起被赐剑自尽。

范雎靠着一张嘴皮子,虽然提出“远交近攻”,让秦军明确了东出之策。但也让秦昭襄王赶走了穰侯魏冉,又逼死了武安君白起,其功过是非也不知如何去定义了。但范雎一定是个聪明之人,在得势之时推荐蔡泽为相,称病退隐,始得善终。

- 商人吕不韦“风投”君王,成为秦国的相邦,把持朝政十多年与秦王争权,最终被迫饮鸩自尽。

天下最成功却也最失败的投机商人非吕不韦莫属,早年吕不韦在质赵的秦国公子嬴异人身上投资,又将有身孕的赵姬送给嬴异人为妾,还生下后来成为千古一帝的秦始皇。吕不韦成功地说服华阳夫人同意领嬴异人为继子,被立为安国君的嫡子。

公元前250年,秦孝文王在任上干了三天就驾鹤西去,嬴异人继位为王,也就是秦庄襄王。从邯郸接回赵姬,被立为夫人,立嬴政为太子,任命吕不韦为丞相,封文信侯。吕不韦从一个毫无身份地位的贱商摇身一变成为秦国的丞相,终获大利。

公元前247年,秦庄襄王在任上干了三年也死了。13岁的嬴政继位为秦王,由于秦王未行冠礼,吕不韦升任相邦主持政务,赵太后监国。吕不韦从丞相到相邦,干了十多年,权倾朝野,还修了一部相当有影响力的《吕氏春秋》,但得罪了嬴政。

公元前238年,嬴政行冠礼之后,因赵太后与嫪毐淫乱后宫事发,牵连到相邦吕不韦。吕不韦被免相之后,在家里天天是车水马龙,门庭若市,仍引起了嬴政的忌惮。于是派人送去一封信:“您为秦国立下了什么功劳呢?秦国封您在河南,享用十万户封地的收入?您与秦国有什么亲近关系?而要称您为‘仲父’?您还是携家属迁往蜀地居住吧!”

吕不韦看到喊了自己十多年“仲父”的嬴政之信笺,久久不语,哀大莫过于心死。果然,在权力面前,亲情根本不值一提。于是,饮一杯鸩酒,抛尽了世间的烦恼。

- 写在最后

相邦是百官的最高职称,真正在秦国身居百官最高之职的还有百里奚, 蹇叔,李斯、张仪等等,他们对秦国的壮大起到了不可或缺的作用。商鞅变法让秦国在短期内迅速强大,组建了当代最强大的职业化军队,为统一中原打好了坚实的基础。

范雎为秦昭襄王出谋献策,多次出击中原六国,衰减六国的国力。而吕不韦在嬴政未行冠礼前,为秦国攒下了充足的粮食与兵器储备,对秦军东出做好了后勤支持。然而,商鞅变法让秦王得利,却损害了贵族集团利益,最终落了个被五马分尸。

只有左右逢源的范雎,在权力面前懂得急流勇退,始得善终。一代法家商鞅的确才识超群,但严刑酷法,终归害人害已。吕不韦以投机的思维治国,却过于贪恋权力,最终被迫饮鸩自尽。秦国的相邦,不懂得权力点到为止,太多是结局凄惨。

2020/12/15

我是秦砖汉瓦里的拾荒人,感谢阅读,人走留香,点个赞呗,不胜感谢!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。