全世界范围内都有什么灭门案件?

历史上灭门之事太多,先不用看世界,光是国内历史上就有无数的先例,皆因为封建王朝时期的特殊连坐之法—诛九族。

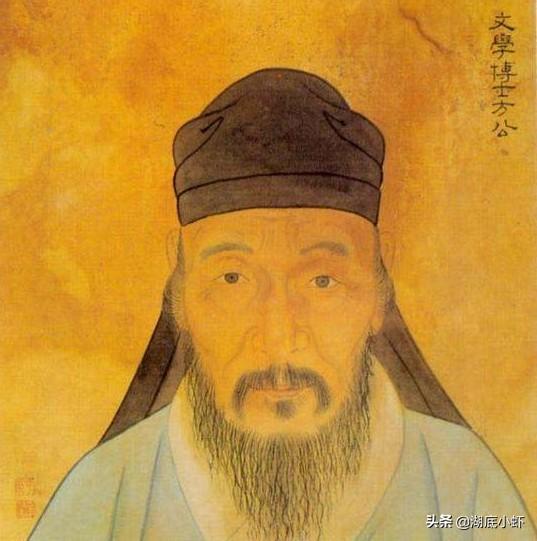

这里重点说一说明朝一位重要历史人物—方孝孺的经历,之所以举他的例子,是因为他不只被诛了九族,而是历史上唯一一位被“诛十族”之人。

方孝孺其人方孝孺,字希直,号逊志,浙江台州宁海人,生于1357年,死于1402年7月25日,他不止是建文帝朱允炆的重臣,还是明朝初期颇具影响力的一位学者、文学家、散文家和思想家。

方孝孺自幼聪明好学,师承明代大儒宋濂。1398年,明太祖朱元璋去世后,建文帝即位,随即召方孝孺进京辅佐,并对其委以重任。方孝孺入京后,先后出任过翰林侍讲及翰林学士。

1399年,也就是方孝孺进京的第二年,“靖难之役”打响,燕王朱棣挥军南下,建文帝也出兵北伐,当时方孝孺还亲手写下了讨伐燕王的“讨逆”檄文,这也为他后续的悲惨遭遇埋下了伏笔。

1402年,燕王攻进南京,满朝文武大多投降燕王,而方孝孺却拒不投降,结果被朱棣抓进大牢。朱棣即位时,想起来方孝孺曾经写下的那篇洋洋洒洒的“讨逆”檄文,觉得他是文采出众之人,所以让他来草拟即位诏书,也算给他一个“将功补过”的机会。

不想方孝孺不但不从,还怒骂朱棣为篡位之贼,终于让朱棣对他下了杀心。不过,最初朱棣根本没想到“十族”之事,只是怒问他:“你不怕我诛你九族?”谁知方孝孺脖子一梗:“就是杀我十族又如何。”朱棣回答他:“好,就诛你十族。”史料记载,受方孝孺牵连死者达八百七十三人,光行刑就进行了七天才结束,而方孝孺本人则是被施以凌迟之刑。

方孝孺的主要业绩建文一朝,方孝孺被委以重任,而真正听来的业绩却并不多,虽然建文帝大多政令都征求和听取方孝孺的意见,但效果并不佳,尤其是没多久就开始了“靖难之役”,朝廷战事居多,他一个文人自然不懂什么军事,所以提的一些建议自然没有什么效果。

1.推行仁政

方孝孺和建文帝观念相同,他们都推崇“仁政”和“德治”,所以建文帝才会如此的看重于他。

在方孝孺的参与下,建文帝时期曾经平反了一大批的冤假错案,这个时期里取得的最直接的成果就是全国的囚犯人数相比于比往减少了三分之二。

方孝孺还主持进行了裁并州县、精简机构、更定官制等工作,而且持续的时间还挺长,直到“靖难之役”结束前这项工作还在进行之中。

还有经济方面的一些举措,比如减轻江浙地区的沉重赋税,还有就是准备了半天却没有推行的井田制。在方孝孺看来,实行井田制可以抑制土地兼并,有利于社会的稳定。但是很多人却是持反对意见的,认为这样做有违祖制,而且是社会的一种倒退,所以这项内容并没有按他的意思实施下去。

2.协助削藩

即位之初,各地藩王拥兵自重,让建文帝感到不安,也产生了削藩的想法。而这一想法得到了黄子澄、齐泰和方孝孺的鼎力支持,虽然方孝孺不是削藩的主持者,但他也是最有力的支持者之一。

但是,在削藩这个事情上,三个“臭皮匠”最终没有赛过诸葛亮,而是昏招迭出,智商被朱棣按在地上摩擦,不但因为“假仁假义”的惺惺作态放跑了朱棣,还最终逼反了他。

可以说,作为“削藩小组”的重要成员之一,这也是朱棣心里始终难以原谅方孝孺的一个重要原因。

对于“诛十族”的评价方孝孺的死,在很多人的评价中并不占优,甚至评价较低,因为在人们眼中,他本可以有其他路可选,可他为了自己对建文帝的“忠”,无辜牵连了太多的死者。

燕王朱棣发动“靖难之役”之初,姚广孝曾经跪地向他说:“王爷取得了天下后,方孝孺肯定不会归降,而作为天下读书人的榜样,一定不能杀!”燕王朱棣知道这层利害关系,也是同意了的。

其实,让方孝孺写即位檄文,本就是一个“示好”,给他一个台阶下,只可惜,朱棣低估了方孝孺的“忠心”,而姚广孝也高估了朱棣的耐心。

被诛的十族都有谁呢?我们经常听到的都是“诛九族”,通俗的讲,就是以自己这一代为基准,上下各数四代人。

当然,还有一个说法是九族指的是父族四,母族三,妻族二。父方血亲中包括自己这一脉、姑母一脉、出嫁的姐妹一脉和出嫁的女儿一脉;母方血亲中包括外祖父一家、外祖母娘家和姨母一脉;妻方血亲中包括岳父一家和岳母娘家。

可以看出来,这九族一诛,沾亲带故的基本就没了,那怎么又来定第十族呢?

朱棣也是气极,说到就要做到,没有十族他就给方孝孺创造个第十族出来,最终,朱棣将方孝孺的学生定性为他的第十族进行了诛杀。

小结:

方孝孺这一个被“灭门”,可以说是前无古人后无来者,成了历史上的独一份。

被方孝孺牵连而死的人实在是太多了,尤其是那些无辜牵连进来的学生们,年纪轻轻上了刑场,饱读诗书却没报效国家,着实可惜。

这里面既有朱棣这位战场上出来的皇帝自身性格上的残忍虐杀,也有方孝孺的“迂腐”掺于其中,为了自己心中所谓的“忠”而牵连无数。

他这种“忠”,不是忠于一个朝代,而只是忠于朱允炆一个人,只是忠于他自己内心而已,直白点说,是有些自私的。

关于方孝孺被朱棣诛十族,您怎么看?欢迎留言讨论。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。