大文豪鲁迅出殡,当时大多文人都去了,而郭沫若为何没有去?

1936年10月19日,鲁迅在上海的寓所去世,享年55岁。

作为一代文坛大家和民主战士,鲁迅的离世在当时引起了巨大的轰动。

社会各界人士纷纷来到停放鲁迅先生遗体的万国殡仪馆,瞻仰鲁迅先生遗容。由于前来悼念的人太多,原本计划开放一天的悼念,一直持续到了10月22日,鲁迅先生出殡的那一天。

鲁迅先生丧礼规格极高,比如当时鲁迅治丧委员会的成员,有蔡元培、宋庆龄、内山完造、史沫特莱、沈钧儒、茅盾等等,他们无一不是社会名流。而在鲁迅先生出殡时,有十六个人为其抬棺,名单如下:

胡风、巴金、黄源、鹿地亘、黎烈文、孟十还、靳以、张天翼、吴朗西、陈白尘、肖乾、聂绀弩、欧阳山、周文、曹白、萧军。

这些人同样个个来头不小,比如名单上第一位的胡风,乃是当时左翼作家联盟的领袖。巴金先生则是著名的文学家和翻译家,聂绀弩是文学杂志《海燕》的主要创办人之一,陈白尘则是著名的剧作家,被誉为“中国的果戈理”……

总而言之,鲁迅先生的葬礼在当时的上海是盛况空前的,上海民众和当时中国的社会各界名流,纷纷到场为其送行。然而,在当时同样是圈内名人的郭沫若先生,却未曾到场。

许多人猜测,这是因为郭沫若和鲁迅向来不和,关系极差。

历史上的郭沫若和鲁迅确实有过一段时间非常不对付,双方互相看不惯,甚至于各自在报刊发文互怼,在当时的文学界也算是一段趣事。

郭沫若和鲁迅这两人其实有着比较类似的经历,同样都是弃医从文,都去日本留过学,但相同的经历并没有增进他们的关系。正所谓“文人相轻”,作为当时的两大文豪,郭沫若和鲁迅因为文学主张不同,长期是处在一个不对付的局面上。

郭沫若作为新文化运动的后起之秀,想法文风激进,他对于鲁迅这些所谓的前辈们代表文学风格,并不是太感冒。他和郁达夫等人创办的文学社团“创造社”,发起文学革命,向鲁迅等前辈发起挑战。

鲁迅何许人也?横眉冷对千夫指的人物,哪能惯着你这些后辈。于是也发文反驳,而郭沫若也见招拆招。

尤其是郭沫若曾化名杜荃发表了一篇题为《文艺战线上的封建余孽》的文章,称鲁迅是“封建余孽”,“二重反革命”等等,给鲁迅先生留下了非常不好的印象,二人的关系自然也就不怎么好。

道不同不相谋、两位文学大师生前观点不同、并发展成互相攻击、郭沫若不去参加鲁迅先生葬礼是很正常的。

当然了,鲁迅先生和郭沫若的矛盾并没有大家想象中那么大,他们更多的只是性格不合,文风差异,文人相轻,他们总的立场还是一样的,都是在为新文化运动而努力,谈不上互为仇敌。

对此,鲁迅先生发文解释过:

例如我和茅盾,郭沫若两位,或相识,或未尝一面,或未冲突,或曾用笔墨相讥,但大战斗却都为着同一的目标,决不日夜记着个人的恩怨。然而小报却偏喜欢记些鲁比茅如何,郭对鲁又怎样,好像我们只在争座位,斗法宝。

所以,关于所谓的人身攻击,其实不过是一些无聊之人人云亦云罢了。这里需要提一点的是,关于说郭沫若最狠的那一句“远看一条狗,近看郭沫若”,其实鲁迅先生并没有说过。虽然鲁迅先生确实曾说过有人是狗,但那人不是郭沫若,而是梁实秋。鲁迅先生曾在《拓荒者》上发文,说梁实秋是资本家的走狗。

其实,郭沫若先生作为鲁迅同一阵营的民主战士,鲁迅去世,他于情于理都会来的。之所以没有来,是因为来不了。

当时的郭沫若因为被通缉,还在日本流亡,他根本无法赶回来参加鲁迅先生的葬礼。不过,当郭沫若收到鲁迅先生的死讯之后,为其写下挽联和悼文,以表悼念。郭沫若曾在文中描述自己当时的状态:

“我的眼睛便不知不觉地酝酿起雨意来”

虽说这里面不排除作秀的嫌疑,但同样可以看得出来,如果不是因为在日本回不了国,郭沫若是一定会去参加鲁迅葬礼的,哪怕不是真心给鲁迅先生送行,至少也能塑造自己尊重前辈,不计前嫌的良好形象。

大文豪鲁迅出殡,当时大多文人都去了,而郭沫若为何没有去?

1936年10月19日,中国近代伟大的文学家鲁迅去世了,整个文坛为之震动且悲痛。

宋庆龄先生亲自张罗鲁迅的葬礼,并选了13个当时名声显赫的人物组成了治丧委员会,这13个人包括蔡元培、茅盾、史沫特莱、内山完造等人。葬礼实行公开吊唁,连续进行三天,第一天来的人就有五千多人,后面两天,丝毫没有减少。

10月22日,是鲁迅先生出殡的日子,当天,有16位文化大咖亲自为鲁迅抬棺,这些人有巴金、张天翼、胡风等人,一个比一个名气大。

但是,同样作为文化著名人物的郭沫若却没有参加鲁迅的葬礼,这到底是为什么?

郭沫若远在日本,路太远,在家独自写挽联鲁迅去世的时候,郭沫若正在日本,路太远,那时的交通哪里有现在如此的发达,回来实在不方便。再加上,郭沫若得到消息时比较晚,竟然是看日本当地的报纸,才得知鲁迅去世的消息,据说,郭沫若从报纸上看到鲁迅去世的消息后,非常难过,痛哭流涕。

郭沫若参加不了,只得在日本的住所,独自写了三幅挽联,其中一幅写道:孔子之前,无数孔子,孔子之后,一无孔子;鲁迅之前,一无鲁迅,鲁迅之后,无数鲁迅。

从对联可以看出,郭沫若对鲁迅的评价非常得高,赞扬鲁迅以笔为剑,用爱国的思想观点和热情,激发了很多人爱国的心。

有人说了,如果两人关系足够硬,只要想来,晚点也不是不可以,确实如此。但,不来,还有其它的原因。

郭沫若和鲁迅一直是互怼,不是朋友鲁迅的文学成就自不必言,郭沫若的文学才华,也不能否认。相对鲁迅来说,郭沫若是晚辈,人类的发展过程中,年轻人总是想取代老一辈,所以出现无数踩在前辈肩膀上成功的年轻人。

1928年初,文学激进组织创造社、太阳社,发起文学革命运动,向过去叫板,包括向鲁迅等大咖叫板。

鲁迅是拿笔当剑的人,怎么能忍下这么一口气?于是,鲁迅写了《醉眼中的朦胧》、《我的态度气量和年纪》等文章进行反击。

大咖出手了,怎么办?有人接招了,一个化名杜荃的人发表了作品《文艺战线上的封建余孽——批评鲁迅的<我的态度气量和年纪>》,这篇文章给鲁迅带了三个帽子,一说“鲁迅是封建余孽”,二说“鲁迅是二重反革命”,三说“鲁迅是法西斯蒂”。

这三个帽子往鲁迅头上一扣,鲁迅被整得很难受。经过仔细调查和分析,鲁迅和他的一些朋友认为杜荃就是郭沫若,从此鲁迅和郭沫若交恶。

鲁迅在公开场合谈到创造社和太阳社的人,以及那个叫“杜荃”的最大嫌疑人郭沫若,说他们就是才子+流氓,

不管郭沫若是不是杜荃,对于一个从未见过面的文学大咖,对自己又有误解,如何能远渡重洋回去吊唁?

所以说,郭沫若虽然悲痛,但因为两人之间发生的那些龌龊,所以郭沫若采取了在日本“悲痛”,在日本写挽联。

更为神奇的是,从鲁迅去世之后开始,郭沫若开始在各大公开场合宣称自己非常敬佩鲁迅先生。

在郭沫若看来,贸然回去,风险很大郭沫若是1927年下半年加入的中国共产党,由于国共已经撕破了脸,所以,郭沫若从1928年开始流亡日本。

1936年时,国共两党的关系并没有完全恢复,贸然回去,郭沫若还是有所担心的,万一被抓了呢?到哪说理去?又能找谁来救自己?

总之,鲁迅葬礼前后会有很多国民党军统人士活动,郭沫若作为一个共产党人,确实多有不便,关键是风险重重,于是选择了不回来。

有人说,鲁迅死后,郭沫若对鲁迅的好评全是假的。

但,有意思的是,鲁迅死后十年,郭沫若竟然写文纪念他,后悔自己竟然没有见过他了:自己实在有点后悔,不该增上傲慢,和这样一位值得请教的大师,在生前竟失掉了见面的机会。解放后,国家领导人曾问起了“杜荃攻击鲁迅的事”,郭沫若很坚决,说杜荃并不是他,于是有些事情就变得扑朔迷离,最后成了一段公案。

郭沫若没有参加鲁迅的葬礼,没有来吊唁,也没有事后来祭拜,主要原因就是距离太远的问题;其次是交情不深,关系还不顺;最后是担心风险。

大文豪鲁迅出殡,当时大多文人都去了,而郭沫若为何没有去?

鲁迅和郭沫若,是上个世纪左翼势力力推的两大知识分子,长期都是同一政治营垒中人,有人还说他们是现代的“李白与杜甫”。大体上,他们是同志,是战友。

可是,他们二人的关系,也是既迷离扑朔,又不免微妙好玩:互相似乎瞧不上,本有很多机会可一块把酒纵歌却有意“未曾一面”,王不见王。“笔墨相讥”的论战屡屡腾起,连官司都差点搞起来了。互骂起来,更是非常不堪的。文人吵架,一失态起来,风度未必就比汉口弄堂内的武汉大妈好多少。

用现在的话形容,他们二人,就是同一个朋友圈的,同在一个好友群,私下却没互加V信,或者干脆加过但拉黑了。尽管,时下那句到处流传的鲁迅名言,什么“远看一条狗,近看郭沫若”云云,确实是谣言,是自媒体瞎写,是有人对鲁迅栽赃,以他之名诋毁郭沫若。鲁迅是骂人作狗过,但骂的是梁实秋。

还有一个更为蹊跷的问题在于:鲁迅逝世前后,我们的郭沫若先生,跟学过家乡川剧似的,忽然换了一张必恭必敬的脸,竟以鲁迅传人自居起来,逢人说项,无及不颂,陡然一夜之间变身为迅翁肝胆相照的师友徒孙。这番转变,只看俩人私交来往,的确是没啥起承转合过渡的。从这一点看,老郭确实是个妙人。

所以,当1936年10月19日早晨,鲁迅在上海病逝的消息,传至日本东京时,旅居此地的郭沫若,虽通宵写出悼文,字行间深情款款,评价则至高无上,可到底是由衷而发,抑或逢场作戏而已,大家都摸不准。

说当年鲁迅出殡,几乎知名文人倾巢而动,唯独不见同阵营的郭沫若,言下之意肯定不至于去追究他的“失敬”,而是要侦察俩人关系的真假虚实而已。八卦闲扯中,亦有深意在焉。

总体上,无需刻意粉饰,就材料说话,郭沫若本人这边,长期以来对于鲁迅没啥好感,甚至有点厌恶,当不是乱揣瞎说。可以说,假若不是形势比人强,鲁迅突然被推上神坛,郭沫若的态度也未必会陡然翻转,后半生甚至动辄“谬托知己”起来。郭老一生,都是很懂得察看风向的。他有这方面的天赋。

鲁迅比郭老师年长11岁,是文坛前辈;经历也很相似,都是地主家庭出身;都曾扶桑留学,且开初都是学医的;此后的政治志向也极趋同,都曾想靠医学救助弱民,都一样最后弃医从文,决意搬起文学为武器,拯救愚众,施行启蒙。可偏偏,他们却不可捉摸地交恶。

在我看来,这其中,固有理念差异的横亘,但更多的,当时性情不和、文人相轻、意气之争致使的隔阂。他们均是才情盖世的文人,也都是坚贞的爱国者,不管私德怎样,这一点“认证”俩人都是没问题的。可郭沫若自出道,却也以“仇鲁”蜚声文坛,其“骂鲁生涯”1928年6月一直持续到鲁迅逝世为止,炮声十多年不断。

他的总基调,是抨击鲁迅乃“法西斯”,是“二重反革命”,乃“文艺战线上的封建余孽”,流毒五湖四海的中年青年,必须踏倒方能前进云云,此外还给扣上了许多匪夷所思的帽子,让鲁迅很恼火。不仅对鲁迅为人嫌恶,就连鲁迅的文章,他都是轻蔑的,晚年还难得真诚坦白,“我自己也委实过傲慢,对于鲁迅的作品一向很少阅读。”

也因此,他们本来有好些机会,能够坐下来尝试着冰释前嫌,但一致地都选择了回避。1927年1月,他们人都在广州附近,可未曾会面;1927年10月3日,鲁迅到上海定居,不久郭老师也避祸于沪上,前后呆了4个月,都爱到内山书店小坐,可从来没见过面。你说是无意错过吧,可他们的师友圈子、交际往来之人,基本都是重叠的,况书信也方便,也没见到鸿雁一片传书,公开的文章还是不可开交地骂来骂去。

伪造的康某书法细想,俩人有啥大仇么,又的确没有,泰半还是性情不同、理念有异、文人相轻所致吧。

大概也因了这些事实,当1936年10月19日鲁迅作为“民族魂”被北方盖棺论定时,老郭突然如丧考妣起来,后半生更是深情款款,才让人怀疑他的诚意。

而鲁迅这一面来说,总体上他对郭沫若的观感,似乎也可几句话归结:他对老郭的学问是看重的,也认为他是可团结的爱国者与同志,但是对其私德意见很大,以为是“才子加流氓”式的上海滩“新才子派”作风,充满不信任感。

老郭论私德,确实不免让人非议,风评始终不佳。他论起家世,本是四川乡下一贩卖鸦片的生意人子弟,家族性的那种商贾气,诸如投机取巧的聪明劲,冒险赌博的胆魄力,畏怯权力的怯弱样,生长环境未必没有作为精神遗传给他带去影响吧。考其生平作风,鲁迅送他的经典名言“才子加流氓”,虽刻薄尖酸了点,可以公心论,也未必全然是毁谤吧。

相应的,鲁迅生前,对郭老基本也没啥好脸色,经常冷嘲热讽,时不时刺激下。鲁迅一辈子,骂人无数,可骂得最狠的,其一恰是郭沫若,说他是“才子加珂罗茨基”,直白讲即才子中的的流氓痞棍。鲁老讽刺人,喜欢说人“才子”,有点类似现在人看人傻帽,就说他是“诗人"。

这种恶况,直到1935年9月,才有点转化迹象。那时,鲁迅开始病重,似乎自感时日无多了,而上头又有传令,让他多团结同志,多让下小辈,他的笔调、口吻才松懈了不少。床榻上给同仁写信,主动表态,要与郭沫若先生加强合作,一同战斗。说是非常时期,大伙“都为着同一的目标,决不日夜记着个人的恩怨"云云,是既摆明矛盾还没尽消,但体现自己的高风亮节。

另一方面,即便是关系僵持阶段,迅翁对于老郭,又是时刻关注的,对其才学似一直也挺看重。他委实不是一个很情绪化的“喷子”,是有那个肚量客观看待敌与友的。就《鲁迅日记》看,即便是在郭流亡东瀛期间,郭所编、撰的古文字学书籍共12种,鲁迅似大部分都细加阅读了。

我们可以看到,总12种著作,就有10种,被鲁迅郑重记录在书账之中,且其中9种是他自己专程跑街上购买的。在给许广平、冯雪峰等人的私信中,他也真时有要联络老郭的意思。只是,天不假年,也造化无常,各种因缘难凑,直到鲁迅溘然长逝,他们凶隙的疙瘩也没能完全解开。

后来,郭沫若曾写出《告鞭尸者》一文,坦然说,“鲁迅生前曾经骂了我一辈子,鲁迅死后我却要恭维他一辈子”,可彼时鲁迅都墓木已拱了。

总之,1936年10月19日鲁迅去世,据郭沫若自己说,他是极为悲伤的。他当时还在日本,到处找报纸,待终于看到讣告,“我的眼睛便不知不觉地酝酿起雨意来”。

他当时没去丧礼现场,自然属于没有条件;没有立即予以回应,应该是说鲁迅刚逝世时,对他该如何“盖棺论定”,其实还有待观测。郭老一生识时务,没有贸然出头,符合他的一贯言行。他经常是“事后诸葛亮”,见尘埃落定了,就不吝各种“补充”、扩展、延伸,以他的文彩四溢之笔。

实际上,在郭沫若的后半生,鲁迅差不多已成为他最崇仰的两三人之一。他无数次追悼告白。他说,鲁迅“是不朽的”,是他“难得的老师”,是“我们中国民族进化的一个杰作”,越往后调子越高。并且,他还自豪地宣告,他“与鲁迅感情是相通的”,反正就是如兄如弟如学生的亲昵。

后来,也就是差不多10年过后,也是他郭沫若,首先撰文疾呼,希望将每年的10月19日,定为“鲁迅节”,并设立“鲁迅博物馆”。他还倡议,各地“多多塑造鲁迅像”,要把西湖改为“鲁迅湖”,把北京西山改为“鲁迅山”,种种言辞真是觉得感人肺腑。

只是,我常不怀好意地揣度,不要说我等了,即便是鲁迅本人,听到鼎堂老师口中吐出的这些至高无上的谀颂之辞,他会高兴吗,他会相信吗?我还相信,这个疑问会永远存在。

大文豪鲁迅出殡,当时大多文人都去了,而郭沫若为何没有去?

鲁迅先生1936年 10月19日5点25分去世,享年55岁。

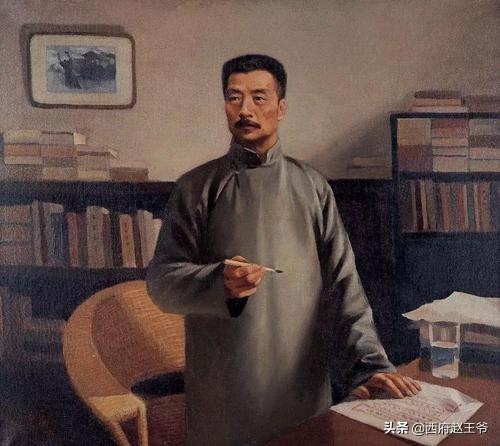

鲁迅遗容

鲁迅去世后,当时文化界的诸多名人大都到场吊唁,宋庆龄、蔡元培、沈钧儒、萧参、茅盾、胡愈之、史沫特莱、内山完造等人组成治丧委员会,决定于10月22日下午2时出殡,20、21日两天在万国殡仪馆举行告别仪式。20日那天,全国各地报刊均在头版头条刊登了“巨星陨落”“文星陨落”之类的悼念之词,还有数不清的唁电、悼词、挽联、挽诗等。前来送别的告别者络绎不绝,直到深夜。22日出殡那天,来告别的各界人士依然不断,所以出殡时间不断后延,最后晚了几个小时,下葬时已是新月当空。

众多文化名流参加鲁迅葬礼

但在这些前来告别的人群中,却没有著名左翼文人郭沫若的身影,这是什么原因呢?

其实当时郭沫若并未在国内,所以没有亲自参加鲁迅的葬礼,这就是郭沫若缺席的原因。

1927年国共关系破裂后,郭沫若写了一篇《请看今日之蒋介石》,猛烈抨击蒋介石及国民党政府,因而遭到国民党政府通缉。1928年,郭沫若流亡日本,这一走就是十年。直到全面抗战爆发后,国共再次合作,郭沫若才返回国内。

郭沫若(后立者)在日本

郭沫若回国后到南京拜谒蒋介石,又写了一篇《蒋委员长会见记》记述此事;随后又拜访了汪精卫等原来的旧识和国民政府高官。不久,郭沫若被任命为国民政府军委会政治部第三厅厅长,主管抗日宣传工作——而此时,鲁迅已经去世很久了。

大文豪鲁迅出殡,当时大多文人都去了,而郭沫若为何没有去?

说到鲁迅,大家都不陌生,带着对这个民族深深的爱,他弃医从文,让我们知道了文字的力量。他一辈子都在奋笔疾书,用笔杆子和苦难的社会做斗争,却不幸在1936年因病去世。

这样一个大文豪离世,举国哀痛。上到高层,下到平民,无数的人都赶赴上海,参加了鲁迅的葬礼,叶圣陶在文字中这样评价:在上海从未有过,全中国从未有过了。

可是有一件很奇怪的事情就是,同为左翼作家的郭沫若却没有去参加葬礼了。

自古都有文人相轻,而传言中的鲁迅和郭沫若又是不和,于是很多人有了猜想。是不是还是因为有着怨恨,才没有去参加了?

其实吧,鲁迅和郭沫若从来就没有见过面,而当时的郭沫若远在日本了。不过他虽然没有去参加葬礼,却写了三副挽联送过去。

一,大文豪鲁迅离世,葬礼浩大。1936年10月19日,大文豪鲁迅因病不幸离世,噩耗传出来之后,举国哀痛。虽然他去世前有过遗言,嘱咐不要做纪念的事情,也不要因丧事乱收一文钱。可是出于对鲁迅的尊敬和热爱,葬礼肯定是要办的,还办得很隆重,来的人更是络绎不绝,第一天就去了五千多人。

特别想说一件事,那就是鲁迅写了无数的文字,可是却嘱咐自己的后人要是没有才学,就不要做空头文学家或美术家。从这点我们也能看出鲁迅对于文字是很严谨的。

鲁迅去世后,他的好友们成立了治丧委员会,这些人的名气都很大,有宋庆龄、蔡元培、茅盾、史沫特莱等十三人。因为来的人太多了,还特意成立了“治丧办事处”,维持秩序。

鲁迅的告别仪式在万国殡仪馆举行,原本定于10月22日出殡,可是去的人太多了,出殡的时间又不得不推迟了。

出殡的时候,鲁迅的棺椁没有动用车辆,直接是被人抬着去的墓地,这里面就有巴金、胡风、聂黄源、萧军等名人。

二,郭沫若远在日本,没有参加葬礼。这次葬礼,让很多人觉得郭沫若对鲁迅不满,因为同为左翼作家的他没有参加葬礼了。

自古都有文人相轻的说话,而鲁迅和郭沫若两个人不仅文风不同,在其它很多方面也是有分歧的,也时不时会有他们交恶的传闻。

传的最厉害的就是:远看一条狗,近看郭沫若。其实这句话没有出处,应该是谎言了。

闹得大,鲁迅和郭沫若却从来没有见过面。

不过两个人都是写文章的,名气都很大,因为见解不一样,在文字上互怼还是有的,但是和我们常人在生活中的交恶还是不一样的。

鲁迅去世的时候,郭沫若远在日本,写了三副挽联,其中一副是这样写的:

孔子之前,无数孔子,孔子之后,一无孔子。鲁迅之前,一无鲁迅,鲁迅之后,无数鲁迅。郭沫若的心里,鲁迅的成就比孔子还要高,不得不说,他还是很钦佩鲁迅的吧。

鲁迅去世十年的时候,郭沫若还写文纪念他,后悔自己竟然没有见过他了。要是说十年前的挽联是作秀,十年之后就不需要了吧。

所以我个人认为,郭沫若对于鲁迅还是很敬重的,只是因为在日本没有去参加葬礼罢了,还是别用我们的八卦之心去看他们在学术方面上的那些分歧了。

我是木鱼,小女子一枚,却痴迷于近现代史的风起云涌,每日更新,喜欢就关注我吧,感谢有你。大文豪鲁迅出殡,当时大多文人都去了,而郭沫若为何没有去?

当时郭沫若没有在国内,而是在日本。但听到鲁迅逝世的噩耗后,郭沫若当晚就写了《民族的杰作——悼念鲁迅先生》一文,称鲁迅是“中华民族近代的一个杰作”。

并撰写挽联一副,联中注有“鲁迅先生千古,郭沫若哀挽”字样。挽联是这样:

方悬四月,叠坠双星,东亚西欧同殒泪; 钦诵二心,憾于一面,南天北地遍招魂。四年后,为纪念鲁迅先生逝世四周年,郭沫若于该年作了《写在菜油灯下》一文。在此文末尾写了一副对联作为结束语:

鲁迅是奔流,是瀑布,是急湍,但将来总有鲁迅的海; 鲁迅是霜雪,是冰雹,是恒寒,但将来总有鲁迅的春。可见对于鲁迅的逝世,郭沫若先生是心怀悲痛的。

虽然都知道郭沫若和鲁迅在文坛上交恶的事大家都知道,但是绝对不能用现代时髦的八卦态度,来理解两位先生所处的时代。鲁迅先生和郭沫若先生因为两人的文学风格截然不同,一个是浪漫主义,一个是现实主义,因此在文学上的许多观点不一样,在学术上的交恶,更显示了当时的百家争鸣的现象。

虽然大家都对郭沫若先生后来的人品问题有质疑,但是,如果能设身处地的为他想一下,一个文弱文人,在文革时期那种人人自危的情况下。我们不能说他做的对,但是还是应该给予理解的。

我总觉得,对于这些成就突出的大家,我们这些后人,应该有足够的尊重,不能毫无根据地,为了迎合一些人的八卦好奇心,曲意逢迎,违心虚构,用黑名人来赚流量,这才是目前中国文化的悲哀。

郭沫若先生那天虽然没有出席鲁迅先生的葬礼,但他托人送去的挽联,我认为是所有写给鲁迅的挽联中,对鲁迅评价最高的:

孔子之前 ,无数孔子; 孔子之后 ,一无孔子 鲁迅之前,一无鲁迅; 鲁迅之后 ,无数鲁迅内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。