崇祯为何选择煤山上吊,而不南迁呢?

崇祯是个很悲催的皇帝,此人工作勤奋,是明朝历代皇帝里最为勤奋的一个,简直就不想是他们老朱家的人。

可是明明很努力,却依然没能改变亡国的结局,大明三百年江山,最终还是亡在了他的手里!

这样的结果对于崇祯来说却是很可惜,因为当时他不是没有东山再起的机会啊,那时候虽然北方已经乱成一锅粥,但南方还是大明的天下。而且南京还保留着完整的政府体系,只要崇祯南迁,明朝生死,尚未可知。

这不是没有先例啊,像东晋、南宋,都在南迁之后获得了新生。当年南明为什么败亡的那么快,不是因为对手太强,而是因为自己内部出现了问题,大家为了皇位而互相内斗,给了清兵以可乘之机。要是崇祯过去,完全就不会有这样的问题出现。

可是等他为什么不先南逃稳定局势呢?

其实这件事情的实质还是崇祯帝太要面子。

起初叛军距离北京还有一百多里的时候,就有内臣给他汇报了情况。在当时和内臣的对话之中,崇祯帝本人就已经有了驾幸南京的想法,不过作为明朝的牌面,如果是因为叛军来了打不过才逃跑,传出去总觉得有损国威。

对这件事情思考了一段时间以后,为了自己也为了国家安全考虑,崇祯帝找来了自己的丞相商量一件事情。他告诉丞相,明天上朝开会的时候,如果有人提出让自己南迁的事情,你作为丞相可不要有什么不同的意见。这句话就等于明摆着告诉丞相自己想南逃的想法,对方得了领导的意思以后也慢慢答应下来,就等着明天给君主铺一个台阶下了。

到了第二天会议开始的时候,没多久就有一帮人联名请求君主南迁,原因就是南京本就是大明建国之地,君主到了那里来稳定形势是再合适不过了。崇祯帝听到这种话以后刻意摆出很为难的模样,不过并不是所有大臣都非常有眼力劲的,有一位重臣就误解了君主的意思。

他看到君主如此不乐意,就在人群中站出来表示自己的君主是明君,怎么可能作出逃跑的事情呢?你们这种想法不是在羞涩君主吗?

估计这位大臣的话说出来以后,崇祯想打死他的心都有了,当着这么多人的面也确实没有让步的选择。虽然最后崇祯挣扎着问了一下大臣们还有没有意见,其本意还是希望有人提出南迁,但是因为这个君主平时太小心眼也太固执,当时他装作不愿意离开的神态又太逼真,所有大臣都怕自己误解了君主的意思而默不作声。

随后崇祯下定决心,告诉大臣们自己无论怎样都不会离开京城,所有关于南迁的提议就不要再出现了(死要面子)。

当然了,要说南迁一事非常稳妥,那也是不怎么正确的。

前面的宋朝就从北迁到南,结果整个国家在南方偏安以后再也没能重新回去,虽然理论上坐守南方可以从长打算,但是这也意味着自己失去了主动权,就当时形式而言,南迁也并不是最好的办法,只不过是相对安全了一点,最好的办法还是在君主的带领下守住北京。

崇祯对北京城还是比较有信心的,在他的印象中,北京城从未被攻克过。等到勤王之师赶来,自己便可以反败为胜,不仅实际利益更大,名声也好听。毕竟天子守国门嘛!

崇祯之所以没离开,抛去心中的害怕以外,他也应该有这方面的打算!

可是,他想多了……

不过最后的结果证明,南迁至少还有希望,呆在北京城就是等死啊!

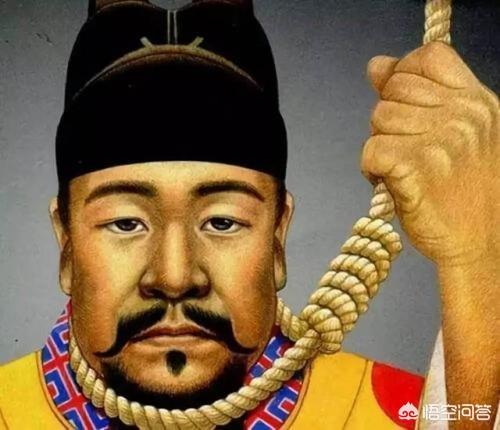

不管怎么说,这位君主最终还是没能改变什么,城破之后他从东华门而出,再煤山的那颗歪脖子树下,用一根白绫结束了自己的十七年帝王生涯,也终结了大明王朝近三百年的辉煌历程。

崇祯为何选择煤山上吊,而不南迁呢?

1644年3月18日,李自成攻破北京城之际,崇祯帝选择了在煤山自缢,以身殉国。明朝当时有两都,北京和南京,南京是陪都,有完整的宫廷体系,崇祯在生死存亡之际完全可以选择前往南京,积蓄力量与李自成甚至满清分庭抗礼以致苟延残喘,但崇祯没有,他最终选择了与大明共存亡。

崇祯勤奋努力,也想挽救摇摇欲坠的大明政权,但他生不逢时,他的前几任垃圾先辈留下的烂摊子积重难返,铲除了魏忠贤后,打破了朝廷内斗的平衡,使得东林集团一党独大,既得利益者窃取朝权,国家财政入不敷出,加上天灾人祸、内忧外患,大明江山迅速瓦解。

崇祯也是束手无策,他已是众叛亲离、孤家寡人了,他的那些大臣们见大势已去,早就避他而远之,各忙各的后路去了,哪有心思来管崇祯的死活,因此崇祯在最后时刻是非常憎恨他的臣子的,到死他都在说没有亡国之君,只有亡国之臣,小人误国。

那崇祯帝为何不南迁去南京呢?让崇祯南迁,那无异于逃跑,,这与他的性格是格格不入的,他宁肯死得英勇壮烈,也不愿落个跑路皇帝的恶名;

事实上南方与北方存在着巨大的差异,南富北穷,两方名为统一,实为分治,崇祯帝一直在北方耕耘,其影响力在北方,在南方根本没有号召力,你一个落跑皇帝跑到南京来发号施令那肯定是不招待见的,这一点崇祯是心知肚明的。

朱元璋建都时,都城在南京,,朱棣篡位后迁都北京,并不是因为他以前的封地在北京,主要是北京离蒙古近,当时蒙古部落为明朝的头号敌人,时常南下掳掠,防不胜防,而都城南京路途遥远,鞭长莫及,无法管控北方战事,朱棣死前留下遗嘱“天子守国门,君王死社稷”,要后世牢记无论如何都要守住北京,誓与都城共存亡,决不能逃跑当懦夫;也正是这样一句话,注定了崇祯帝最终的悲剧命运。

想当年崇祯帝的先祖明英宗朱祁镇被蒙古也先俘虏后,誓死不降,没有了皇帝再立新君,即使北京城被围多日,几度差点失陷也没有南迁,他们在民族大义方面却表现得非常勇敢。

明朝虽然出了很多荒唐的皇帝,但没有一个是软骨头的,他们都还是非常有骨气的。

正是有了前车之鉴,因此崇祯也不可能做孬人,可以说崇祯是个很有气节的人,他自诩为明君,作为大明的皇帝是不可能敢于南迁,违背祖训,为人耻笑,所以,宁肯选择自杀,也不敢南迁。

崇祯为何选择煤山上吊,而不南迁呢?

感谢邀请!

崇祯十七年三月十八日,崇祯帝用家人的鲜血殉葬自己视若珍宝的大明王朝,默默地说:“你们先走一步,朕随后就到。”遗诏,他已经准备好,朕已丧天下,不敢见先人,亦不敢终于正寝。然后,他走向煤山寿皇亭的一棵歪脖子树下,割破手指,在衣襟上血书:朕误听文官言,致失天下,朕尸任贼碎裂,望弗伤我百姓。做完这些,他从容地自殉。

“不和亲,不赔款,不割地,不纳贡,天子守国门,君王死社稷”,随着崇祯的一缕英灵出壳,大明王朝为中华民族史贡献了风骨最硬的一段历史篇章的结句。其评语,实乃悬诸日月,不刊之书!

形势逼人,崇祯为什么不跑呢?

次年一月,定都西安称帝。二月初二,渡过黄河一路北上。

这其中,从潼关城破算起,崇祯应该有五个月的时间可以南迁,但最后,他却选择了自殉大明,我分析有下面几点原因。

1、侥幸心理

在崇祯一朝,很可怜,有五次京城危机。

1629年,皇太极直抵北京城下;1632年,皇太极陈兵张家口;1636年,阿济格京郊留字;1638年,多尔衮入寇中原,而这一次,是最后一次。

多次的险中求生,使崇祯少了几分惊慌失措,多了几分带有侥幸心理的镇定。更何况,他还有底牌。

2,我有底牌

崇祯最大的底牌是吴三桂的关宁铁骑,人数还不少,有五万余众。关宁铁骑凶悍强大,一直作为明朝在东北对抗满人的最后一道屏障。并且,关宁铁骑距离京城不远,方便驰援。

除此之外,崇祯还有可号令的各地勤王军队,人数二十多万。虽然这些人不太能打,但至少可以拖拖大顺军的后腿,使大顺军要首尾兼顾。

3,南迁胎死腹中

1644年正月,李明睿曾经向崇祯慎重提出过南迁的建议,他的原话是“天命微密,当内断圣心,勿致噬脐之忧”。后来,崇祯和大臣廷议过此事,结果很多大臣都反对南迁,还说出了不杀李明睿,何以治天下的过头话。

形势比人强,不是心里缺,正常人都明白应该南迁的道理,但有陈新甲议和的前车之鉴,朝臣们不敢明说。

另外,我认为,这是一部分人故意坑崇祯,而另一部分人希望崇祯早死早了,方便投入新主子的怀抱。

崇祯和臣下的关系并不和睦,他面临的环境恶劣,致使心态有点急,对下面办不好事的臣子杀伐严厉。从熊廷弼开始,前后共杀近百名中上级文臣武将,他当政的十七年,大学士这块换了五十多名。可以想到,那些朝中大臣们的日子并不好混:皇帝不好侍侯,危险的岗位急剧增多,满人逼京威胁家人的安全,麻烦不断头,等等。所以,很多心态不好的人想他早点垮台,从后来崇祯和周后曝尸的情况看,他在处理上下级关系方面的确有待改进。

4,凛然的尊严

崇祯帝十七岁登基,接手得过且过的天启乱摊子,内忧外患。不半到年,打垮阉党,整肃朝纲。再后来,就是不断的天灾造成的内患,和凶恶的强盗外患。更可怕的是,在汉奸的带路下,原生态的强盗变成了有文化的强盗,版本升级了。

有一个小故事,那时候是崇祯刚拿下阉党不久,在廷对中,有大臣把他比作汉文帝,但崇祯却不高兴,他认为汉文帝最多算是中上等之流。还有一次,大臣在议事中说唐太宗如何圣明,崇祯说:“唐太宗扫荡群雄,我自愧没有那样的才能,但要说到闺门无序,家法败坏,我还羞于与他相提并论呢。”

虽说明朝设有双首都的成例,有备用的六部系统,但崇祯是按儒家标准做的皇帝,他勤政节俭、坚韧刚烈。南迁的政权有多屈辱,看看南宋就十分清楚。崇祯素有大志,十分明白。

决不苟活,以死徇国,他无疑作了最有尊严的选择!

喏!这就是西逃的图片。

我是链天绝,历史小文的创作者,欢迎大家来探讨和关注。

崇祯为何选择煤山上吊,而不南迁呢?

崇祯是一位悲情的皇帝,胸中怀有强国之梦,但终究因为个人能力有限,无法扭转大明朝颓废的大势,最后自缢万岁山,成为亡国之君。

崇祯皇帝不愿意南迁应天府重整大明之威,而是选择在北京城自缢身亡,不是真的要恪守什么“天子守国门”,只是他自己拉不下脸南迁,放弃了大好的机会。

明毅宗这一生虽然悲情,但性格多疑、刻薄寡恩,任何事先想到的都是他自己的脸面,根本不考虑替臣子周旋。最典型的就是首辅陈新甲,他的脑袋被砍得的确是冤,完全就是替明毅宗背的锅。

这样一个活生生的例子放在这里,还有哪个臣子愿意在朝会上主动提出南迁应天,配合崇祯演戏,让他借驴下坡?

何况,李自成攻入北京的结果也只是大明亡了,然后就是新朝再立,对官员来说只是换了个老板而已。

与其被性格多疑的崇祯砍头,还不如老老实实的等着李自成的新朝呢。

崇祯后期的朝中官员大部分如此,麻木腐化,贪图享乐才是他们的首要意义,至于大明朝的前途与他们无关。

典型的例子就是大顺军攻破北京后,崇祯最后一任内阁首辅魏藻德,竟然带着一帮大明的朝臣去找李自成要官做。

有这样的退路可以选择,就更没有人会主动站出来为崇祯分忧了。当然,还有一个重要的原因就是,崇祯错误的看错了形势,也低估了李自成的实力。

实际上,当孙传庭出潼关战死后,李自成顺手打下开封,并杀了福王朱常洵,崇祯就应该南迁了。

然而崇祯错估了形势,他根本没有意识到李自成的实力已经今非昔比了。

他认为李自成渡过黄河后进入山西,不敢去攻打重兵把守的大同、蓟州一代,而是攻打北直隶的保定。

这样一来,他就可以调集大同、宣府、宁远等地驻军勤王,从而对李自成展开南北夹击之势。

但李自成毕竟是征战沙场的老油条了,他没有攻打保定,而是一路进攻太原后,直取大同,破了崇祯的南迁之梦。

这个时候,崇祯想迁都都迁不成了,只有以死殉国!

【我是江东汪郎,带给你不一样的历史视觉!坚持原创,喜欢我就请关注我吧!】

崇祯为何选择煤山上吊,而不南迁呢?

明朝末年局势败坏,关外有建奴虎视眈眈,内有农民军到处造反,一时间天下狼烟四起百姓民不聊生,在李自成攻破北京之后崇祯选择自杀殉国,算是给天下最后一个交代,那么作为陪都南京其实一直都有一套预备的政治班底,崇祯为什么宁死不选择南迁我认为有以下三个原因。

崇祯性格的致命弱点大家都知道崇祯没有接受过系统的帝王心术课程,不知道如何驾驭群臣,他在位十七年竟然换了19位内阁首辅,没有一位能够做到退休。这就说明崇祯没有知己的心腹文臣,多数得权者都是迎合他的心思。例如温体仁,周延儒之辈,当时李自成一路北上攻克陕西,山西之后对北京有合围之势,朝中大臣李明睿上奏请求崇祯南迁,或者把太子首先迁到南京以防万一,后来朝中大臣为博好的名声痛斥李明睿该立刻处死,称不杀李明睿不足以安民心等口号,后来迁都一事就此搁浅,崇祯猜忌遇事不决断的性格,让大明朝错过了最后一次翻盘的机会!

山海关吴三桂的希望山海关的关宁铁骑是明朝最后一只具有战斗力的野战部队,一直驻守在边关以防鞑子来犯,当时驻守山海关的是守将吴三桂,这坑爹的货得到京城告急的消息之后因为不能判断形式,故意拖延行军速度才走了一半路程京城就已经被攻陷,得知崇祯自杀后不仅没有为君父报仇的心思反而直接打道回府,最后剃头投降了满清,只能说崇祯太过倒霉,文臣都是嘴炮,武将又贪生怕死。

君王最后的气节明朝开国到灭亡期间的两百多年,硬气一直是他的代名词,不割地,不赔款,不和亲,不称臣纳贡,天子守国门,君王死社稷,崇祯是最后的执行者,他虽然不是一个称职的皇帝,但是他是一个英勇的男人,为了国家流尽了最后一滴血。

崇祯遗言:朕凉躬圣意,有伤天德,死去无颜见祖宗。故去面冠,以发覆面,任贼分割,无伤百姓一人!

到死还在牵挂着天下百姓,我想他也是唯一一个令人怀念的亡国之君吧!

崇祯为何选择煤山上吊,而不南迁呢?

文|小河对岸

在我国的帝制王朝中,明朝的灭亡最令人哀叹痛惜,最为根本的原因在于明朝灭亡之后,迎来的不是一场简单的改朝换代,而是一场文明浩劫。明末大儒顾炎武曾说道:易姓改号,谓之亡国。仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下…知保天下然后知保国。保国者,其君其臣,肉食者谋之;保天下,匹夫之贱与有责焉耳矣。

而明朝灭亡又与宋朝灭亡不同,宋朝灭亡是因为在军事人根本打不过,而明朝却完全可以熬过去。关于明朝有一句广为流传的热论,其言道:明朝无汉唐之和亲,无两宋之岁币;天子守国门,君主死社稷。从表面上来看,是颂扬明朝的气节。但从另外一层面上来看,也可以说明朝之亡,是亡于体制过于僵硬。

在我国的文化中,有许多看似互相矛盾的俗语,比如:士可杀不可辱,大丈夫能屈能伸。这两句俗语看似互相冲突,其实并不冲突,因为这两句话评断的并不是同一地位、阶层的人。“可杀不可辱”是对“士”的职业道德要求,而“能屈能伸”则是衡量大丈夫(君王、卿大夫)的标尺。

如果有哪位君主、卿大夫因为被人骂了几句、被人侮辱几下就要跟人拼死拼活,人们不会称颂其勇敢,只会怨其不堪任事。对于君王、卿大夫来说,其个人生死时常关系到民族、国家、宗族的兴衰存亡。故而,能屈能伸、忍辱图存才是君王、卿大夫该有的作为。而真到了山穷水尽的地步,再寻短见,也仍不失气节。可是,崇祯帝其实并没有被逼到崖山的地步。

崇祯帝继位之后,内有农民军起义之患、外有后金寇边之难,长期不休的战事使得大明内外交困、顾此失彼。然自努尔哈赤死后、皇太极即位,后金曾多次向大明表明议和的意愿。明朝虽对议和很迫切,却讳莫极深,谁也不敢轻言议和。崇祯在位后期,李自成的起义军越来越壮大,眼看就要进逼京师,迁都南京已经成为王朝延续的唯一途径,但是,迁都一事始终议而未果。

崇祯帝其实也想议和与迁都,而摆脱暂时的困境。但是,议和与迁都这等事并不能出于君王之口,只能由大臣提出,然后进行廷议,最终再由皇帝准议。明朝议和与迁都之所以未果,就是因为大臣们不肯配合。袁崇焕、陈新甲之死,也都是被扣上了主和的帽子。在李自成进逼北京之际,崇祯也事先授意内阁首辅陈演提出迁都一事,可是第二天朝议之时,无论崇祯如何逼问,陈演始终装聋作哑,绝口不提迁都之事,而令崇祯怒火中烧。

崇祯留有遗书,说诸臣误朕,文臣个个该杀。让崇祯帝恼的就是大臣们不但不配合,甚至还公然唱反调,阻扰议和与迁都。但大臣们之所以不愿意配合崇祯帝,一方面固然是一旦提出议和与迁都,就必定要承受骂名。另一方面的原因,更在于崇祯帝自己不愿意分担责任,而总会甩锅给大臣,陈新甲之死正是如此(陈新甲主张议和,也是出于崇祯帝的授意)。在这一点上,崇祯帝要比宋高宗差得多。

两宋之交,秦桧能主和成功,也是出于宋高宗的授意。但宋高宗对秦桧还是不错的,让秦桧专相了近二十年,加秦桧为太师,并进封为秦、魏两国公。秦桧临终之际,又被加封为建康郡王;死后被追赠申王,谥号忠献,赐神道碑,额为"决策元功,精忠全德",享受了人臣最高礼遇。不论南宋后来对秦桧如何断论,至少宋高宗是厚待秦桧的。

秦桧死后,有大臣以议和之事而非议秦桧,而宋高宗却说议和是自己的主张(《宋史·高宗八》:...丙寅,诏曰:讲和之策,断自朕志,秦桧但能赞朕而已,岂以其存亡而渝定议耶?近者无知之辈,鼓倡浮言,以惑众听,至有伪撰诏命,召用旧臣,抗章公车,妄议边事,朕甚骇之。自今有此,当重置典宪)。所以,崇祯帝想议和与迁都,而大臣不愿附和,在很大程度上也跟崇祯帝的行事作风有关。如果下属替领导背锅,仍会被领导卸磨杀驴、秋后算账的话,这位领导也必然会成为“孤家寡人”。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。