五代十国为什么有这么多昏君和暴君?

一群武夫坐天下,总得出点儿事儿!

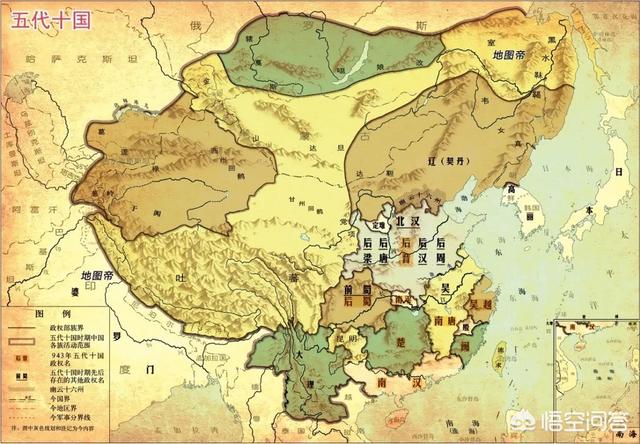

五代十国是中国历史上继三国两晋南北朝之后的又一大乱世,处在唐宋之间,是对那一时期出现的国家和割据政权的统称。

其中五代指的是“朱李石刘郭,梁唐晋汉周”,他们的势力范围主要在中原,且相继出现。而十国则是前蜀、后蜀、南吴、南唐、吴越、闽、楚、南汉、南平(荆南)、北汉这十个存在于中原之外的割据政权,他们有的是相继出现,有的是并存而立。

而这些政权国家都有一个通病,基本都是武将立国,其方式嘛,都不太光彩,有篡权的,有造反的,有自立的,反正得国都不正。

而这些武夫出身的皇帝们,一般都是性格乖张你的照片为人暴戾。

比如朱温,这个终结了唐朝的男人。在媳妇儿死了以后就开始放飞自我,与诸子媳妇私通,这灰扒的,简直无敌了。而他的那些儿子们也是奇葩,不仅毫无羞耻,竟然利用妻子争宠,博取欢心,争夺储位,真是旷古丑闻!

还有那南汉国主刘龑,名字倒是不错,飞龙在天,可这人整个一昏庸残暴的变态。

他设置了割舌,肢解,炮烙,烹煮等残酷的刑罚他还设置了一些特殊的刑罚,比如用动物处死人,或者放毒蛇将人咬死。

而由于诸国林立,战争不断,兵役负担沉重,动不动就抓壮丁。

后梁太祖攻打青州王师范时,甚至把征发来堆积攻城土山的民丁、牛驴一起掩埋在土山中。刘仁恭在幽燕征发十五岁以上、七十岁以下的男子自备军粮从军,共得二十万人。北汉规定十七岁以上的男子皆入兵籍为兵。南唐曾强令老弱以外的人全部从军。吴越钱俶“尽括国中丁民”为兵。湖南马希萼调发朗州全部丁壮为乡兵。闽国后期发民为兵,力役无节。与此同时,长期的战乱导致各国民生凋敝,苛捐杂税不断,百姓怨声载道。如此国情,你作为统治者,不是暴君是什么?

而且他们中有些帝王确实做过分,大部分帝王在坐上皇位龙椅之后,穷兵黩武不说,还好大喜功,贪图享乐,大兴土木。

后唐庄宗盛暑修建营楼,“日役万人”。荆南修理江陵外郭,驱兵民万余人从役。闽主建筑寺观宫殿,“百役繁兴”。从本质来讲,这还是礼制法度无序的缘故,就好比东周时期的礼乐崩坏!

要知道“臣弑其君,子弑其父”,父子兄弟相残在五代很普遍。如此宗法无度,违背了人性伦理,再在混乱的战争背景之下,暴君昏君频出也就不奇怪了。

五代十国为什么有这么多昏君和暴君?

因为五代十国是一个“武人乱政”的时代!

不论是梁唐晋汉周这五个中原小王朝,还是吴越、杨吴、南唐、前后蜀、马楚、南北汉等割据政权,它们的开国君主无不例外都是过去唐末以来崛起并割据一方的蕃镇军阀。因此,五代十国实际上就是唐末蕃镇割据的一种延续。

这些五代十国政权的君主们,他们基本上原先就是拥兵自重的一方军阀;他们都是在唐末乱世中,通过杀伐和征战,通过不断背叛、谋权夺位等方式积攒势力,进而一步步爬到称王称帝的位置上。

因此,在这一路上,他们耳濡目染的都是征伐杀戮,背叛谋逆。他们要么是自己背叛故主,谋位夺权而称帝自立;要么是被手下的背叛,进而身死国灭。

所以,便造成他们过度崇尚武力,而不屑于文治。使得这一时期的大部分君主变得十分残暴,荒淫无度,并且疑心重重,稍有不顺就肆意杀戮。

事实上,我们不难看出,整个五代十国时期,除了后周的郭威、柴荣能称得上明君以外,其他的君王基本上不是暴戾,就是昏庸。

也正因为看到武人乱整对天下造成的危害,对百姓造成的创伤,后来通过黄袍加身而当上皇帝的赵匡胤,才会推行重文轻武之策,极力倡导文治。赵匡胤通过杯酒释兵权这种温和的方式,最终化解了自唐末以来的蕃镇割据局面。

虽然过度的重文轻武,最终导致北宋军事的孱弱,但却开创了北宋繁荣的政治经济文化,让中华文明得到进一步的发展和昌盛……

五代十国为什么有这么多昏君和暴君?

谢谢邀请。

五代十国之所以有这么多昏君主要是以下几点。

一 唐朝藩镇割据的影响。

唐朝的藩镇割据问题一直存在,安史之乱之后汤中央对藩镇割的控制力越来越弱,加上宦官外戚干政,文武党争,致使局面越来越糟,唐朝末年,各地藩镇实际上已脱离中央控制,黄巢起义更是压垮骆驼的最后一根稻草。各地诸侯按兵不动见死不救或者趁机扩大势力争夺地盘(代表人物 李克用和朱温)才有了朱温灭唐。朱温不过做了大家心中想做的事。朱温灭唐建梁,各地藩镇站在道德制高点纷纷或讨伐或独立,五代十国由此开始。

各地诸侯都是藩镇之前平起平坐,现在有人称帝有人进王,本来就有矛盾,羡慕嫉妒恨加上利益纠纷于是互相攻伐征战不休,当了皇帝的人肯定要削藩,藩镇不会束手就擒,要打仗当然要有军队,当然要派人镇守四方,于是再设立藩镇,打仗还要什么?粮草金钱,粮草从哪里来?当时天下大乱,人口锐减,连年战乱田地荒芜,哪有那么多粮食?没有粮食怎么办?去抢,抢完老百姓抢别的藩镇。钱呢?加税和直接强抢,有钱有粮的才能坐稳藩镇,才能做好皇位,名声?不重要,在那个时代,生存才是王道。互相争斗过程中他们设立的藩镇也开始做大,于是野心滋生,当时信奉皇帝轮流做,今天到我家,弑君作乱的藩镇层出不穷,天下大乱。五代君主也有想要解决这一问题的比如李从珂等提出的移镇即调换藩镇都遭到反抗而失败。

二 开国皇帝寿命短

五代开国皇帝大多是从藩镇起来的,一路拼杀出来等做了皇帝年纪已经不小了,椅子还没坐热就去世了,另一方面,藩镇大佬们一般都要亲自四方征战,哪有时间教育孩子,所以一般都由宦官后宫教育,他们能教育的好?有人说,不是有文臣嘛?当时的文臣没有时间也没有机会辅助幼主,等君主一死手下骄兵悍将无人能制,纷纷拥兵自重,继承人当然不会同意,于是每一个继承人都要同自己人打还要面临外敌攻击,一个不小心就被踩了下去。石敬瑭公元936年勾结契丹后推翻后唐登基,在位7年后郁郁而终,为什么郁闷,父皇帝嫌弃儿皇帝侍奉不到位,勾结外族出卖幽云十六州,天下不服。

后汉高祖刘知远在位不足一年,天下还没稳就病重去世,各地藩镇不服隐弟刘承佑,纷纷割据自立。

郭威就是带兵南下推翻后汉后登基为帝,在位三年后病死,后继者柴荣在位6年留下孤儿寡母又给了赵匡胤机会。

三 开国皇帝没文化 权臣当道

五代十国开国皇帝一般都是武夫,哪懂什么治国的道理,打天下容易守天下难,那么交给谁?当然文臣咯,五代素有铁打的文臣,流水的皇帝之称,就是说皇帝轮流换,权臣一般没事还可以再创辉煌,出名的有四朝十帝宰相冯道。当时的情况就是皇帝听我的就能当,不听我的我找别人来当,这就是五代特有的文臣劝进,文臣市场刚需大。

四 小兵的影响

有人会问小兵能影响谁当皇帝?五代十国,能!

在五代十国当兵是最有前途的职业,种田经商?做梦,战乱频繁只有当兵才有活路,当兵的自然希望自己的主公能当皇帝自己跟着鸡犬升天,所以五代十国经常出现兵变,很多藩镇被赶鸭子上架,成功的有李嗣源,李从珂,郭威等,失败的更多。这些士兵也流行劝进,裂旗披身,黄袍加身,大家有样学样,一场豪赌。

五 契丹的干预

契丹时不时的骚扰和内外勾结致使朝代更迭频繁。

石敬瑭称儿皇帝借兵推翻后唐,石重贵硬刚身死国灭,刘知远先是投降示好后又硬干,郭威柴荣也是多次打败契丹才稳定下来。

六 继承人问题

当时流行养子,一般被收做养子的要么文武兼备要么战功赫赫,偏偏对于亲儿子来说养子是个威胁,不得不除,养子也不会束手就擒,内乱不休,出名的有李嗣源夺权,李从珂与李从厚,徐知诰等,当时流行的拳头硬才是道理,夺嫡成功的也不会对兄弟叔伯心慈手软,所以会显得残暴。

五代十国不是没有明君,郭威,柴荣,杨行密甚至李嗣源刘知远等都可以算一代明君,但要么由于在位太短要么藩镇割据积弊难消要么契丹其他割据势力虎视眈眈,很难有一个可以施政改革的环境,直到郭威柴荣强势改革才得以转变。

因此综上五代十国有那么多昏君暴君是因为环境导致,不论是藩镇等外部环境还是君主,继承人,文臣,士兵等外部环境,在那个时代,拳头硬才是王道,仁义道德没有市场,这与南北朝不一样,南北朝的皇帝是真的昏庸,南朝宋,北齐,陈等,南北朝才是最黑暗的时代

五代十国为什么有这么多昏君和暴君?

这个问题问的好,动乱时,别说没有文臣的约束,就是当时有天才宰相出现,在那刀光剑影打政权时期,也未必有人能听的进你的仁义道德,因为你随时都有可能被另一大一点的势力吃掉,当时映射出来是是一个君主的本性,所以要先立国,再立本,这一点只有郭威做的最好。

五代十国为什么有这么多昏君和暴君?

这个过程很短,混乱过程很长。说是昏君其实不如说好多人都试过各种方法,系统设置都失败了。失败以后历史是后面的人写的,一定不会写正面的话题,写的都是负面话题,总结就一下就是昏庸无道。另外国家机器当时也面临一下几个问题:

1. 大唐空前繁荣昌盛以后,应该说各种贵族和思想都跃跃欲试,诸侯割据,政权更迭。文官夺权无以拒敌,武官夺权以后没有很好的国家系统来管理。暴露的问题很多,处理问题复杂化很高,看上去就像人有毛病。这个过程就像春秋和战国,不过更短一点,老百姓就选择了平静和统一,中央集权。

2.这些上台试试的各个贵族都尝遍了功败垂成自己和子孙的悲惨遭遇。也选择了退而求其次。

3.西北部少数民族不断骚扰西北边界,国土安全也成为一个生死存亡的重要话题。

最后,所有的力量暗涌,就出现了陈桥兵变,推了赵匡胤这样文治武功,人品居中的汉人当皇帝,结束了五代十国。

五代十国为什么有这么多昏君和暴君?

首先这个时期朝代更新快且多,皇帝也多。打天下的皇帝生在这个乱世自然需要些手段上位,而后继者接手时对于局势也未必驾驭的住,所以打压异己是必要的!不是所有的后继者都有雄才大略,在打压过程中往往事与愿违,使得反声四起,在这种情况下后朝往往会把前朝皇描述的十恶不赦!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。