都说“爆竹”源于唐朝,那么唐朝怎么过年呢?

感谢邀请!

“爆竹”并非源于唐朝!过年燃放爆竹,和年画、桃符、春联等传统习俗一样,具有悠久的历史。爆竹起源至今有2000多年的历史。在中国古代没有火药和纸张时,人们使用火烧竹子,使之爆裂发声,以驱逐瘟神,因竹子焚烧发出“噼噼叭叭”的响声,故称爆竹。

早在公元六世纪左右的南北朝时期,人们过年时候燃放爆竹就已经形成了习俗。公元6世纪中叶成书的《荆楚岁时记》已经记载:正月一日,“鸡鸣而起,先于庭前爆竹”,以驱逐山怪恶鬼。

所以,在唐朝时期,过年也是要燃放爆竹的。

当然了,除开“爆竹”,唐朝还有许多其他的传统习俗。比如,“驱傩”。唐朝诗人孟郊曾有诗云 《弦歌行》:“驱傩击鼓吹长笛,瘦鬼染面惟齿白。”

驱傩(nuó)一般领头的是一对男女,戴着老翁、老婆婆的面具领舞,在他俩身后的是成百上千个戴着小孩面具的,叫做护童辰子;另外的人就是戴着各种鬼怪面具,来当反面角色。大家边走边跳,大部分人以凑热闹为主。

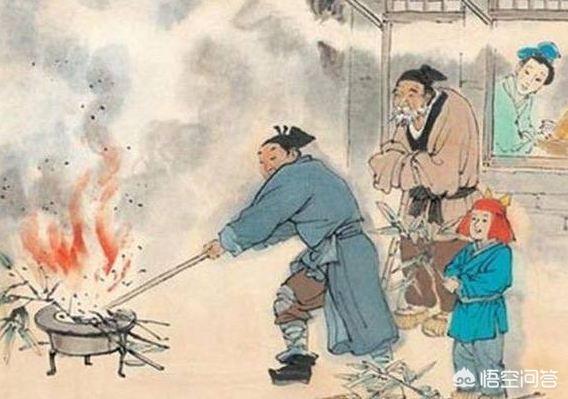

古代的城镇里也没有路灯,平时只能依靠月光星光来照路。但到了除夕这晚,家家户户院里都会点着大火堆,唐朝人一般把这叫做“庭燎”,冲天的火光会透过院墙和大门,从而把街上照得明亮些。

年夜饭后,全家人围坐在火炉旁边,拉家常,聊未来,谈天说地,一直聊到五更天明,迎来新岁。人们在辞旧迎新的除夕,以通宵不寐的形式守候新年的到来,称为“守岁”。当子时到时,街上就会钟鼓齐鸣,这是辞旧迎新的一刻。在家里守岁的人们纷纷起身,晚辈给长辈行礼,奴仆们给主人叩头,互相说一些吉利的拜年话。唐朝还没有压岁钱一说,有钱的家里或许会准备点特制的金、银、珠宝等贵重的饰品,在过年的时候送给小孩,以取个吉利。

当除夕之夜过去,天刚刚亮的时候,家人们又会在庭前烧些爆竹,这叫庆元日。唐朝时把大年初一叫做元日,也叫做元旦,跟我们现在公历的一月一日的元旦节可不是一回事。

这时,会在院子里栽一个很长很长的竹木竿,底部埋在土里,竿顶飘着布做成的长条形旗子,在寒风中飘荡。唐朝人在大年初一里悬挂起这种幡子,是用来祈福家人长命的。

随后,在大门口又会一番热闹,家家户户又会换桃符、贴门神和春联。宋代王安石的《元日》描述的就是这一刻:

爆竹声中一岁除, 春风送暖入屠苏。

千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

元日早上这番折腾下来,人们也累了,饿了,那么,就是古代人们在过年时最期待的时刻了——上菜,开吃开喝。正月初一的时候,基本上是家家户户都设着酒宴,邻居们此时互相拜年,大都是可以一路吃过去,这叫做“传座”。

最后,再说说皇帝与大臣们的过年,除夕夜,长安城里的大臣们都会进宫,陪着皇帝去守岁,一起饮酒赋诗作乐。在宫中熬一夜后,到第二天破晓时,便上早朝。

都说“爆竹”源于唐朝,那么唐朝怎么过年呢?

首先确认一点“爆竹”不是起源于唐朝,爆竹早在两千多年前春秋战国时期就有了。主要用途是节日驱山鬼、驱瘟神和迎神的时候用,春节(唐朝叫元日或者元旦)的时候是必备的节日用品。宋朝以前大都烧竹子,宋代火药广泛应用后,就出现了和现在差不多的“鞭炮”,那时叫爆竹。唐朝是怎么过年的呢?

我们从唐朝官方和民间两个方面看看唐朝如何过年。

唐朝官方如何过年?唐朝没有春节一说,当时称作“元日”,因为根据历法,这一天是岁之元、时之元、月之元,古代人是比较重视这个节日的。(唐朝皇帝元日宴请图)

一、元日放假——唐朝的“黄金周”。

唐玄宗时期,发出政令,元正(元日,现在的春节)和冬至各给假七天。敦煌写本郑余庆《大唐新定吉凶书仪》中说:

“元正日,冬至日,右已上二大节准令休假七日,前三后四日”。

这里面明确规定元日和冬至的假期,以及假期的截止,到初四的时候就结束了,这是唐朝法定的“黄金周”。

二、元日朝会。

元日期间,各地方大臣、朝廷大臣以及藩属国的使臣都要在大年初一这天参加皇帝亲自主持的朝会,当然一定要送礼物给皇帝的。皇宫的朝堂上焕然一新,大臣和使臣们齐聚给皇帝“拜年”。诗中这样说道:

“天颜入曙千官拜,元日迎春万物知”

朝臣和使臣按照次序排好队,在太极殿拜见皇帝。这样显示了唐朝皇帝雄霸天下的威严,同时显示皇帝的亲民。

唐太宗感叹元日朝会朝臣太多,在京城的吃住都是问题,兴建了属于各地的官邸,专门接待地方上朝拜官员的住宿吃饭问题。

三、皇帝宴请。

朝会结束后,晚上皇帝还要宴请朝拜的臣子和使臣,算是君臣同乐吧。

唐朝民间过年的习俗。(民间元日准备图)

一、团圆、守岁、拜年。唐朝规定了黄金周,不管是经商、做官、在外的人员大都往家里赶,为了一家人或者家族的团圆。大年三十晚上一家人守在一起,饮酒吃团圆饭,围坐火盆前直到元日那一刻的到来,那一刻到了之后,小辈给长辈拜年,按照唐朝的规定男性是要磕头的,女性弯下腰,做礼仪姿势就可以了。

二、清扫、桃符、悬幡。元日到来前要清理房间和院子,打扫的干干净净的。那时没有春联(五代十国后才有春联),主要是更换桃符,在桃木上写上神荼、郁垒这两个人的名字,这两个人是早期的门神。唐太宗用秦琼、尉迟敬德守卫宫门,长孙皇后想出了替代的办法,就是用纸画像二人代替二人做门神。逐渐在民间传播开来。这也是一个革新,逐渐替代了原来的桃木符。

元日前在自己的院子里悬挂一个幡,根据自己的信仰来悬挂。现在道教和佛教都有经幡,日本最出名的是鲤鱼幡(日本5月5日,家有男孩的悬挂鲤鱼幡,寓意鲤鱼跳龙门),也是源自于我国唐朝。(源自唐朝的鲤鱼幡)

三、换新衣、放爆竹。元日到来前,孩子们换上新衣服,迎接元日。在元日到来的时候燃放爆竹,和现在过春节是一样的。

四、唐朝元日饮食。唐朝元日饮用的酒一般是:屠苏酒、花椒酒、柏叶酒等,各地略有不同。唐朝时期民间过年要吃“春盘”,又名“五辛盘”,就是五种辛辣食物组成的拼盘,俗话说,一元复始,万象更新,吃这些辛辣的食物提升阳气,也符合一般的中医理论的。(日本仍保留唐朝习俗)

聚在一起饮酒和现在一样要分长幼,先长者饮,最后饮酒的人称为“蓝尾”,也是尊老爱幼的体现。

五、驱傩。唐朝时期还有一种驱除瘟疫的仪式是在元日的当天进行的,称为“傩”。就是由乡里选出男孩,戴上狰狞的面具,穿上黑色的衣服,击鼓、跳舞,驱赶所谓的瘟疫,让大家新的一年平安。

六、传座。据唐朝时期的笔记记载,元日后,邻居或者不同行业的从业者依次互相宴请,称作“传座”(又称传坐)。类似于现在邻居互相宴请。然后就是走亲串友了,和现在是一样的。

七、祭祀。元日祭祀也是重要的节日一环,祭祀的对象包括祖先、信奉的神灵、天地等,这些现在很多地方春节都保留着这样的习俗。祭祀祖先一般是拿着贡品到祖先坟上祭拜,有祖宗祠堂的到祠堂祭拜。现在都省事了,把祖先请回家供奉祭拜,年三十太阳下山请回来,初一太阳下山送回去,都有一定的仪式。

唐朝元日的习俗比较隆重,现在一些都消失了,一些简化了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。