上世纪七十年代农村记工分,你那里“一个工”值多少钱?怀念吗?

首先说,我们可以怀旧,也可以赞今,但对于各个时期的不同发展这类问题,我们应该抱有正确的态度来探讨和认识,而不要来进行纵向的比较:哪个时期好,哪个时期不好。而是应该历史的、一分为二的去看待!

任何事物都有其发展规律,那就是由小到大、由弱到强、由差到好的。就象一个孩子,他并不是一下子就能够成为成年人,而是要经过一个逐渐成长的过程!

有人说,以前太穷了,不如现在好。这个我们可以承认。可是你想过没有?新中国成立初期那就是一张白纸,可谓是一穷二白,这是不争的事实。就是在那十分落后的情况下,人民能够在党的领导下组织起来同心大干社会主义、建设新农村、新国家,取得了那么大的成就,这就非常了不起了!这也是大家有目共睹的。至今,我们仍然在享受着那时候的基础红利!比如大量的水库、水利设施等等!无论什么事情不都是一步一步的来吗?

当然,由于底子薄、经济发展还比较落后等原因,那时的生活水平明摆着是很低的,这个应该是不难理解的。

万丈高楼平地起!没有人天生就是富翁!

由于那时的农村实行的是生产队集体劳动制,所以就出现了“工值”(一个劳动力一天所得的工分价值)。那时的一个劳动工值大多在0.20元——1.00元左右。我们那里(山东农村)一般都在0.30元——0.50元左右。看这数字现在看来是少的可怜,可是我们不要忘了,当时的物价也是极其低廉的:比如火柴才0.02元一盒,鸡蛋0.05元一个,猪肉0.60左右,其他的就不用说了。所以,当时的日子是比较清贫,生活质量根本无法和现在相比,这个也绝对不能去比!

虽然那时候国家比较贫困些,日子过得苦一些,可是人们仍然具有较强的幸福感!这当然主要是看人的心态了!

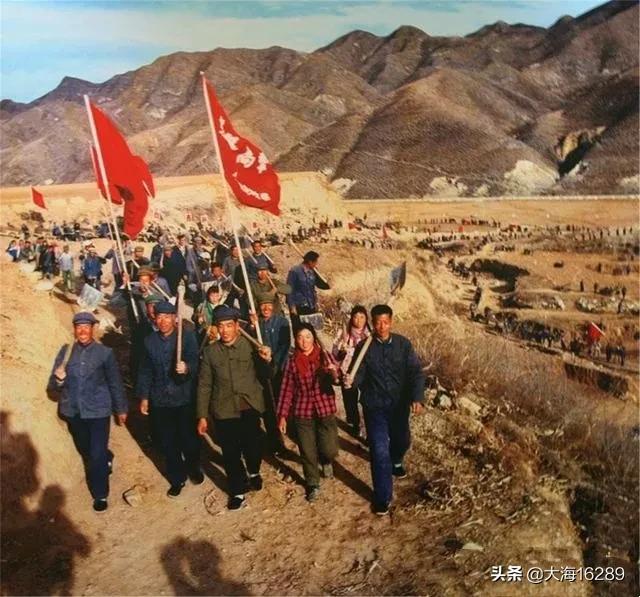

那时的人们自然也是非常理解国家的现状,知道幸福必须靠自力更生、艰苦奋斗来获得,因此,那时候人们的干劲十足,集体观念也非常强,一切行动听从安排,社会治安也非常好。“路不拾遗、夜不闭户”一点也不夸张!互帮互助、拾金不昧那是很正常的事。

在这里说了这么多,并不是说过去好,也不是说现在不好,而是事实求是的、历史性的来看待和比较前后三十年的发展模式与不同成就,而不是相互去否定。

要说怀念过去,那也是有的,我们是不能忘记过去。但怀念过去是在于思考我们所走过的路,总结经验教训,并不是想再回到过去,那是不可能的。

历史总是向前走的,并且是需要一步一步的走过来。历史当然也是具有连续性的,是不能去否认与切割的!

今天,我们 的伟大祖国已经走过了她70多年的光辉历程。她走过的是由贫到富、由弱到强的艰辛之路!

现在,无论是城市还是农村都发生了翻天覆地的变化,社会主义新农村也正在日新月异的发展着,随着农村实行了土地承包制以后,当年的“工值”也作为过去集体劳动的一个特别印记而告别了历史……

我们坚信,在中国共产党的领导下,在全国人民共同努力下,祖国的前程、农村的面貌、农民的生活将会越来越好!

不忘过去,面向未来!

谢谢邀请!

上世纪七十年代农村记工分,你那里“一个工”值多少钱?怀念吗?

说起七十年代记工分,有的网友把工分的多少和工值说成是绝对收入,说明他没经过记工分的年代,只是道听途说,或者说虽然经过,但他吃了昧心食,故意不说实话。我是经历过记分工的年代,我也当过记工员。那么当时的工分是怎么回事呢?壮劳力每参加一天劳动记10分工,青年妇女由7分工逐渐增加到10分工,老年人7分的,8分的,情况多样。工分除人工外,学生们打青草交给生产队喂牲口,也按斤数记成工分,社员每户喂猪积肥,打青稞沤肥,也都按筐数记成工分,秋天打草晒成干草后交生产队也记成工分,大队开会,生产队开会时,社员参加也记入工分,在大队副业上干活的,大队给开社务工,也参于本生产队的分粮,在公社里某工厂做工的临时工,也开社务工,参与本生产队的分粮,等等…可以说那时生产队里的分工数是相当多的。那么,是不是生产队该分的粮食按这些工分分配呢?当然不是。因为那时是社会主义公有制,农村是集体所有制,也就是生产队的土地归这个生产队的所有人,即大人小孩都有份,是平等的,这样以来,在分粮问题上,虽然小孩和老人不能劳动,不能挣工分,但土地有他们的一份,不能不分给他们粮食。当时的分配政策是,“人八劳二”,即该分给社员们的粮食,是拿出80%来按人口分,剩余的20%按总工分分,显然,这么多的工分,分这么少的粮食,工值还能高吗?几角钱是事实,但不要忘掉,工分之外的按人口分的粮食也是粮,而且是大头,不能藏起来不说吧。孩子多工分少的拿缺粮款又是怎么回事呢?因为平时分粮分菜是按人口分的,到年底决算时,算一下按工分分的粮食工分少的多分了多少粮食,就按当的的市场价拿多少钱,工分多的少分了多少粮食,就按当时的市场价找回多少钱。挣工分是出工不出力吗?这显然是谎话。例如锄地,每人锄一行,快的到头可以有时间擦一擦锄上泥土,接着锄下一行,慢的到头后就急忙跟着锄下一行,到休息时,快的人们才把慢的人接出来共同休息。试想出工不出力你能跟上吗?是否怀念那个年代呢?肯定怀念。那个年代是社会主义公有制,集中力量办大事,试想,如果那么年代是单干,能挖出8万多个水库和无数的河流吗?能有现在的水利设施吗?能有水利命脉吗?那个年代人民是国家的主人,人民当家做主,人人平等,都能心情舒畅地为社会主义建设大显身手,南街村如今成了人间天堂,就是坚持社会主义公有制和工分制的结果。羡慕现在的南街村,必然就怀念当年的社会主义,集体主义。

上世纪七十年代农村记工分,你那里“一个工”值多少钱?怀念吗?

全国农村之广,各地有各地的具体情况和搞法,发展不平衡,收入不稳定,因为农村与工厂不同,农村多半还要靠天吃饭。工厂就不同,旱涝保收,按月拿钱。所以,农村靠工分进行分配,一年决算后才能算出你那年生产队收支怎样,一个劳动日(十分)倒底值多少钱。

同一个生产大队,不同的生产队,收入不同,劳动价值有高有的。比如,我们大队有九个生产队,到了年终决算,最高的二块二,最低的六七角,中间的在一块左右。为什么有如此差别?原因不少,有的是因人多土地少,有的是土质情况差,有的是全凭种粮,因此他们的收入就低。但有几个队,天时地利人和全占,有一个能干的队委会,农林牧富渔的各种经营,除种粮食保吃和交公粮以外,荒坡栽水果树,池塘养鱼栽藕,加上厂社挂勾,专供蔬菜给就近的厂,反过来工厂把肥料、电供给生产队,支持机器帮助队上办加工厂等,像这样有条件有收入的生产队当时确不多,很受其他地方羡慕的,百分之九十社员家庭生活虽然不如现在,就凭年终除养猪按当时政策卖一留一给国家外,自己也还要杀丨一2条年猪,小的百把斤,大的三百多斤就是很不错了。你现在一家一年来喂个几条猪又交国家又自己杀两条年猪试试!

在七几年的时光,我就是在农村度过的,当时在外面工作的人,或到外做临工的人,也只不过是八角六到一块多钱,我们也能有了一块把钱的毛收入,觉得外岀划不算了,几次动员我参加工作都被谢绝了,最后还是教育局领导做工作,说是改变教师队伍需要骨干力量我才去了,不然仍在农村作。不过从现在来看,那步棋算走对了。

结论:事物都具有正反两个方面,看问题也要一分为二,不能绝对化。不管是集体年代还是现在,都有积极的一面,也会存在消极的一面,只要能达到主客和客观的相对统一,能把事情办人好,深受广大人民的支持拥护就是好的。

上世纪七十年代农村记工分,你那里“一个工”值多少钱?怀念吗?

那时我们这个生产小队出一天工挣十分,生产队困难时,干一天值二角五分钱,后来经过全队的努力,日值增高,特别在单干前夕,我们队干一天值一元一角二分,根据现今的物价和工资对比,我们当时一天的收入相当现在二百到三百多元,我们生产队当时很富裕,基本每家都有自行车,而自行车相当于现在的轿车,令其他生产队仰望,也有人想法加入我们生产队。

那时候我们虽然很苦,但有毛泽东思想指引,干群一致,经过共同的齐心努力,除了田里苦干,再搞付业,多种经营,最终达到了社员们的共同富裕。

至今,我们健在的老社员还回忆生产队时的生活,烦恼少,无压力,大家在一起凝聚力强,思想纯洁统一,干部带动苦干,经过艰辛的努力,达到共同富裕也是能实现的。

上世纪七十年代农村记工分,你那里“一个工”值多少钱?怀念吗?

那个时侯是人民公社,大队和生产队三级管理,广大社员在生产队劳动是记工分,即劳动一天记工员给你记一天的工分,男劳力是10分,女劳力当作多半劳力记8分,到七十年代后期逐渐男女平等,同工同酬都记10分。干到年底,社员按照出勤天数和所得到的工分在生产队分配到粮食,分配原则是多劳多得和不劳不得少劳少得。全队社员按照出勤工分进行平均分配后剩余部分纳入余和欠,即劳力多工分多的多分配余的粮,反之不但分不到还要欠队里的粮,为此,队里专为有困难不够吃的社员准备了一份储备粮,以防止生老病弱家庭口粮应急环节。七十年代我们这里10分工值也就1角5分钱左右,后期达到了2角钱以上,因为队里派去了十几个人在副业队干,他们在副业队挣的钱集体平分。劳动力多的家庭会多分点,反之少分点。分配制度是透明的,绝不允许多吃多占。

记得一年,我大哥是出纳员,队里拉着胡麻去油房榨油,油房管家给他们几个人准备了油饼子吃了一顿,让大队发现了,结果是在生产队社员大会上把大哥狠狠的批斗了一天,让他承认多吃多占剥削人民的罪行,为此,大哥哭了整整一天。

七十年代,社会风气一片灿烂,生产队里队长,会计,出纳,保管,记工员是集体领导力量,他们中的任何人绝不允许多占群众的一针一线和贪污行为。我现在常常想,如果没有八十年代的包产到户,一直按七十年代的方向走到现在,四十年啊,全国农村至少百分之五十都成了南街村,因为我们大队是县委农业学大寨的点,地毯厂,机耕队,服装𠂆已经投产运营,我们大队还拍过好几次电影呢,农业学大寨先进典型记录片,我还有两个镜头呢!七十年代,农村正以热火朝天的干劲,大打农业生产翻身仗呢,说句实话,那个时侯社会风气风清气正,广大社员干劲热火朝天,集体主义精神欣欣向荣,虽然人穷点其实挺好挺好。

上世纪七十年代农村记工分,你那里“一个工”值多少钱?怀念吗?

我在上世纪六十年代未替生产队放过牛,一直放到了一九七五年去公社中学读初中。

那时,放一年牛好像是记300工分左右。到了一九七七年读高中,每到寒暑假,就要参加集体生产劳动了。当时,我们这些大半小子,一个工好像记6分,跟妇女一样。我这人性子呆,迟钝、愚笨,不会偷奸耍滑,做事舍得下苦力。记得是读高二的这年吧,还被大队评为了"双抢积极分子",当时就奖了一张奖状,被父亲贴到了厅堂正中的墙上。

当时的分值多少?因时间久远有些记不清了。在我印象中,离我家十多里地的山区好一点,那里有竹木资源,10个工分可以拿到一元多。我们这里属丘陵,人少田多,我们生产队男女劳力才三十多个,耕地有三百多亩。每年双抢要干一个多月,那时谷不值钱,所以人累分值少,好像10个工分就五、六毛钱。

后来,生产队建起砖瓦厂,又种了一些经济作物,我记忆中,当时种了薄荷,队里在村旁建了一个高高大大的土灶炉,熬制薄荷油。而且队里十来个山塘水库都养了鱼,特别值得一提是,当时公社把杂交水稻的制种任务分到了我们生产队,这笔收入应该不少。这时的分值就高了点,好像10个工分有了八、九毛钱。七十年代八、九毛折合现在应该一两百了吧。记得我八四年大学毕业工资好像四十元不到,第二年工资改革才50多元。

我印象中,当时生产队的多种经营搞得挺好的,社员也挺满意、开心。好像是八一年,还是八二年分田到户了,生产队的窑场也就废了,薄荷也没搞了,山塘水库也分给私人承包了,队里的碾米机也卖了。只有杂交水稻的制种任务还继续了几年,因为我们村地处一深山坑里,便于杂交水稻公母本传授花粉。

这时,生产队改称"村民小组"了,集体经济完全没了。不过,几十年下来,大家的生活水平确实提高了不少,新房子多了。村里也没有特别穷的人(七十年代也没有特别穷的人),但很富的也没有。好像一直平平过,没有多大的发展与变化。唯一变化的,就是村里的年轻人少了,都出去挣钱去了,大多去了广东卖旧货,估计广东那边卖旧货的多是我们老家人。

现在回过头来看,上世纪七十年代确实是一个火热的年代,那时村集体经济已经有了一定的基础,人们都有一种奋发向上的精气神,就这一点,确实值得我们这一代人怀念。

(前几天,袁隆平先生不幸逝世了。七十年代末,我们生产队因杂交水稻制种,多少与袁老有些关联,且袁隆平先生是我们江西人。且以此文纪念袁老先生,愿袁老先生一路走好!)

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。