脑溢血发病前有什么征兆吗?

这个问题问得非常好!脑溢血,也称脑出血,近年来,随着我国人口老年化进程的加速,全国人群中的脑溢血发病率也在逐年上升。据统计,我国每年每1万人中,约有1.5人突发脑溢血,因此,脑溢血也成了我国急性脑血管病中病死率最高的疾病之一,尤其是伴有高血压病史的患者,应当重点防范。

那么,脑溢血发病前有什么征兆吗?

要搞清楚这个问题,我们需要首先了解什么是脑溢血?哪些因素会导致发生脑溢血?然后,我们再来讨论脑溢血发病前会有哪些征兆?最后,我们再聊一聊预防脑溢血,日常生活需要注意哪些方面?分述如下,仅供参考。

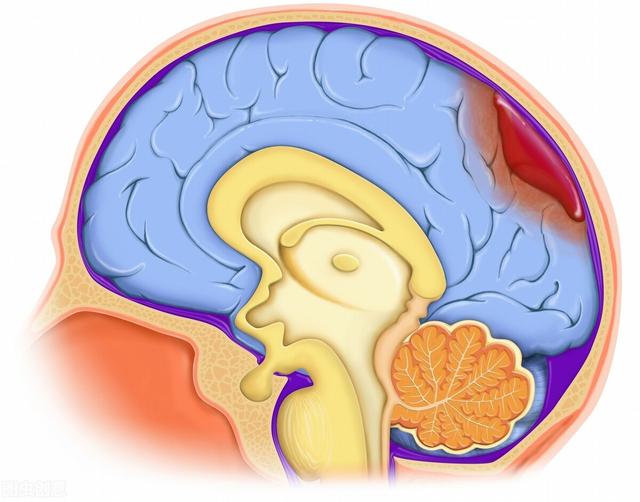

三言两语讲清脑溢血所谓的脑溢血,简单地理解就是指:我们大脑中的血管破裂后,血液从脑血管破口处流出,并且这种血管破裂不是由外伤造成的。

哪些原因可以引发脑溢血?既然脑溢血的根源是脑血管破裂,那么,哪些原因可以引发脑溢血呢?总结归纳起来,可以有以下2大类因素。

1.重要因素:首当其冲的是发病患者自身伴有高血压,并且往往是高血压合并了细、小动脉硬化,这是最常见的脑溢血致病因素。

其次,如脑动静脉畸形、动脉瘤、血液病等,也可以引发脑溢血的发生;

再次,如梗死后出血、脑淀粉样血管病、烟雾病等,也可以导致脑溢血发作;

最后,脑动脉炎、抗凝或溶栓治疗、瘤卒中等,也是脑溢血的发病因素。

2.诱发因素:首先包括一些医学风险因素,如患者自身血压高于130/80 ,有高胆固醇,糖尿病,阻塞性睡眠呼吸暂停,心脑血管疾病等等。

其次,包括一些不良生活方式,如患者的体重超重,肥胖,长期过量饮酒,长期吸烟或吸二手烟,吸毒等等。

脑溢血发作有哪些典型症状呢?根据不同患者发生脑溢血时,他们的具体出血部位和出血量的差异,一般会有以下一些典型的症状表现:

1.说话含糊不清,难以听懂别人的话;

2.脸、胳膊、腿的一侧,突然出现麻木、无力或瘫痪;

3.突然的单眼,或者双眼的视觉发生模糊,或者变黑,或者出现视物双影;

4.突然性的剧烈头痛,有的会伴有呕吐、头晕,或者意识改变症状;

5.突然发生绊倒现象,或者突然性的头晕,失去平衡,或者失去协调能力。

此外,发生脑溢血后,大脑不同部位,会同时发生相应的病理改变,如基底节区出血、脑叶出血、脑干出血、小脑出血、脑室出血等等。

哪些迹象出现要警惕脑溢血的发生?首先需要说明,临床认为大多数脑溢血患者,发作前期是没有征兆的;即使少数患者可能会有头晕、头痛及肢体无力等症状,但也不典型,不具有特异性,所以,容易被忽视。

但是,如果患者自身患有高血压和/或高胆固醇和/或糖尿病和/或心脑血管疾病等;如果患者体重超重、肥胖和/或长期烟酒,并出现以下迹象之一,即短暂性发作后很快消失,也应当立即就医确诊:

1.单侧肢体出现无力或者麻木,突然发生行走困难;

2.单侧面部发生麻木或者出现口角歪斜;

3.突然发生说话不清或者出现理解语言有困难;

4.突然发生单眼或者双眼视力丧失或者模糊,突然出现双眼向一侧凝视;

5.突然出现眩晕伴呕吐,并且发生以前少见的严重头痛、呕吐症状;

6.发生了突然性的意识障碍或者抽搐。

也就是说,如果患者符合高危人群条件,并出现以上迹象之一,千万不要耽搁,应当立即去正规医院就医确诊。

防范脑溢血,日常生活需要注意哪些方面?1.首当其冲是:控制高血压。

截至目前的临床实践证明,控制高血压是降低脑溢血风险的最重要,也是最有效的措施之一。

2.紧随其后是:控制胆固醇和血糖。

首先通过膳食调整来降低饮食中的胆固醇和饱和脂肪含量以及糖的摄入量,来达到控制胆固醇和血糖的目标;其次需要借助药物进行综合治疗。

3.长期预防是:戒烟限酒和运动减肥。

如果长期过量饮酒与吸烟,一定要及时戒除,尤其具有上述医学风险疾病患者;另外要适当运动锻炼,减肥并控制合理体重。

总结:尽管临床认为脑溢血没有前驱症状,但是如果出现本文述及的6大迹象,一定不能耽搁,应当及时就医确诊。你同意我的观点吗?

每天更新健康热点,医疗痛点;如果我说的,正是你所想的,那么,请点赞、转发、关注朱萧俊说健康!

特别提醒:评论区中的推荐用药,均需谨慎试用,切勿打款购买!

脑溢血发病前有什么征兆吗?

大家好,我是一名从业多年的内科医生,脑溢血其实是民间老百姓比较通俗的一种叫法,在临床上我们一般称之为“脑出血”,指的是非外伤性脑实质内血管破裂而引起的出血。像我目前还兼顾着我们这个地区的院前急救工作(即出诊120),就发现尤其是进入秋冬季节,由于季节的交替,不少中老年朋友血压有所波动,如果在这基础上,突然用力过猛、情绪激动、过度劳累等诱因,非常容易引发脑出血。就过完国庆以来在我班上我已经碰到了好几例,他们症状也各有不同,送到医院后有的抢救过来了,有的在重症监护室待了几天还是走了,所以脑出血在临床上还是非常凶险的,那在发病前会有哪些前兆呢?下面我就来谈谈我的看法。

先看看哪些原因会引起脑溢血?●首先我要讲的第一点,也是最为常见的一点,即高血压引发的“脑出血”。这种类型的话多数是脑实质出血,临床上病人多数会有神经功能障碍,就是所谓的瘫痪、不会说话、自己走不了路等。像这种脑出血是动脉硬化所致的,而多数伴有高血压、糖尿病等基础疾病在。如果说CT拍出来发现出血量大,那就需要手术来清除血肿。但是注意,在血管方面是没有手术可以修补缺陷。

●我现在要讲的第二点就是“蛛网膜下腔出血”,这种类型的脑出血病因其实非常简单,多数是由于动脉瘤引起(通俗点解释就是血管上因为薄弱的原因出现一个小泡泡,在血流的冲击下会使得这个泡泡越来越大,等到了一定程度它就会破裂出血)。各位朋友注意了,像这种类型的病因引起的脑溢血的话病死亡率是非常之高的,在临床上往往需要及时修补血管的缺陷。如果诊治及时的话,术后病人大部分能正常工作生活,这需要视出血的程度如何,像我国东北著名的相声演员就曾罹患该病,后逐渐退出荧屏。

●我现在要将的第三点就是“脑血管畸形出血”,这种类型呢,也就是说疾病从出生就有,我们正常血流应该是从动脉到毛细血管然后回流至静脉,而这种先天性疾病是动脉血直接通过脑组织里面的畸形团到达静脉,然而因为血流长期的冲击,随着时间的推移,等到达失去平衡时则发生脑出血。像这种类型的疾病也需要手术来修补血管的异常,一般来讲发病年龄多在10来岁到30-40岁不等。

脑溢血前有什么前兆?●那么我上面为大家讲到了临床上95%的脑溢血病因,现在就来看看发病前会不会有什么前兆呢?其实很难讲,因为这个没有标准答案,而且各个病人的具体病情也有所不同。像我们科曾经有个血透病人就是因突发一侧肢体偏瘫、舌头不能居中来到医院就诊发现是脑出血;我在出诊120时也碰到过一个中年女性(有高血压病史,但没有规律服药和随访),从早上打麻将达到下午,起身去上个厕所,然后扑通倒在厕所门口,把身边的麻友给吓坏了。

●等我们120到达现场时患者已经神志不清,口吐白沫,无法站立,人家脑出血就是一瞬间的事,出血量大的话就直接这样了,还哪来的脑溢血前兆。所以我们千万不要对所谓的“前兆”抱有太大希望,更不要幻想能借此防病治病,这是不客观的。当然了,像一些脑出血位置尚不致命或者出血量较少的情况下可有相关的临床症状。

●如有明显的血压升高,容易出现眩晕,感到天旋地转、站立不稳;部分脑出血患者在发病前,会有身体一侧麻木,或面部、胳膊、手指的麻木;有的人会出现吐字含糊不清或提示血压波动或脑功能出现障碍;有的则是头痛常位于出血一侧的头部,当颅内压增高时,疼痛可蔓延至整个头部;有的则是眼前发黑。患者会突然看不清事物或看到的事物不完整,感觉看到的事物模糊有重影等等,如果有类似症状或者不适一定要及时就医。

该怎么预防脑溢血?●我还是那句话,想要预防脑出血就得从平时的生活、工作中的点滴做起,尤其是针对于首要病因“高血压性脑出血”,其实除了一些继发性高血压或者进入终末期肾脏病的肾性高血压,多数人的高血压只要好好配合医生,按时按量服药,血压是完全可以控制在合理范围内的,我们临床上不仅有一线降压药物,还有二线降压药物,一个不行还可以两个三个联用。

●所以血压达标是关键,在此基础上注意配合低盐低脂饮食,保持情绪的乐观稳定,切记切记少熬夜,最好是不熬夜,近来来多少新闻报道出来因过度劳累、熬夜并发脑溢血的鲜活例子。最后插句题外话,钱是赚不完的,也永远没有底。只有健康才是人的一生最宝贵的财富,否则一场大病去了,那还没来得及享受生活,即使侥幸活过来一辈子积蓄打水漂还可能落下终身卧床,行动不便,何谈颐养天年。

作者寄语:回答不构成医学治疗建议,也不具备医疗指导意见,仅为健康科普所用。这是本人个人临床经验、以及行医过程中的一些感悟花费数小时时间综合总结而成。不加入专栏,无偿、免费的让大家阅读。愿对那些受到谣言误导、没有医学知识、健康保健观念群体有所帮助。如果学到了,不要吝啬,献个爱心,点个赞,转发一下帮助更多人,感谢支持。

脑溢血发病前有什么征兆吗?

先教给大家2个自测“大脑微出血”的方法:

1.闭上双眼,抬起双臂,然后伸出两手的食指,移动双手看两手的食指是否可以对接,如果两手食指“彼此错过”,没有对接成功,则很可能是大脑微出血的表现;

2.抬起双臂,与地面保持平行,坚持1分钟,期间如果一只手臂上下抖动或直接垂下,则很大可能是大脑微出血的表现。

之所以将这两个方法介绍大家,是因为“大脑微出血”是脑溢血的一个重要信号,主要表现为:脑内微量出血,一般不易被发现,但是通过头部CT扫描、拍片,可以看到微量血迹斑点的存在,这说明脑血管已经开始微量出血了,随时可能引爆脑出血这颗“炸弹”。

脑出血的发作总是猝不及防,因此也被称为“最快杀手”。脑溢血发生在颅腔内部,肉眼不能看到。不过在发生脑出血的人中,50%在发病前1~2天或前几小时,都有一些早期信号,中医称为“中风先兆”。这需要在生活中加以留心和重视:1.突然舌根发硬,说话含糊不清甚至说不出话来;

2.没有明显诱因的头痛,从断续转为持续;偶伴恶心、呕吐、耳鸣;

3.头晕目眩,突然感到天旋地转,站立不稳,抬脚费力,甚至摔倒;

4.吹不成口哨,无法发音。

另外有关于脑出血的急救,网上曾盛传一种“扎脚底板放血”的方法,这种说法大致表达的意思是:“脑溢血患者在发病时,足底会出现两团黑色淤血,用针扎破放血能救命”。扎针放血确实是一种曾存在过的古老治疗方式,但在急救医学中极少用到。最重要的是:这种现象在临床当中从未见过,比如神经科的大夫最常做的一件事情就是把病人的袜子脱掉,然后划他脚底的病理征,几乎所有脚底的病变都是能看得见的,但在急性脑出血的病人当中,从没有过脚底会出现两团“黑云”的情况。

中医有针扎促醒的做法,但却鲜有听说扎脚底的;再说,非专业人士也不能扎。

所以,当身边出现突发脑溢血病人时,做你能做的:1.解开衣物保持呼吸顺畅

及时将患者的衣物解开,通过这种方式来保持呼吸的顺畅。大部分人在突然发作时因大脑血管破裂,血液流失速度快会导致突然晕倒,如果呼吸无法保持良好,可能会带来二次伤害。

2.及时清理口中呕吐物

在脑出血时,血液的流失会对脑膜造成刺激,颅内压也升高,很多患者还会出现明显的呕吐。清理呕吐物可以防止其堵塞气管而导致患者窒息,否则会进一步加大患者的生命危险。

3.拨打急救电话求助

马上拨打急救电话,采取就近救援的原则让患者第一时间送医治疗,否则耽误了治疗,危险系数会不断增高。

脑溢血发病前有什么征兆吗?

脑溢血又称脑出血,发病急,进展迅速,是中老年高血压患者一种常见的严重脑部并发症(但不仅局限于高血压)。脑溢血是指非外伤性脑实质内血管破裂引起的出血,好发于寒冷的冬季,多与高血压、动脉硬化有关,常因用力、情绪激动等因素诱发。脑溢血的发作通常会在疾病发作的数小时或数天内使患者丧失生命,这是一种非常可怕的疾病,非常危险且死亡率非常高,是老年人目前最为致命的疾病之一。数据显示,在发生脑出血的患者中,50%有先兆症状,那么脑溢血的前兆有哪些,该如何预防,今天咱们来说一说。

脑溢血的临床发病非常迅速,主要表现为神经系统损害

一、头疼,脑出血患者的头疼,在刚开始时为断断续续,后逐渐发展为持续剧烈头疼。如果自己本身就是高血压患者,而突然出现严重头痛、头晕、恶心、耳鸣等症状时,则要高度怀疑脑溢血。

二、眩晕,许多脑溢血患者在发病前都经历过不同程度的眩晕,突然感到天旋地转,站立不稳甚至晕倒,这些表现可以短暂地出现一次,也可以反复出现或逐渐加重。症状较轻会出现类似于醉酒后站不稳地感觉;症状较重时则突然出现看东西,有转动感、晃动感,眼前一片黑,甚至晕倒在地。

三、嗜睡,一些人在脑出血发病前会出现过度嗜睡症状,且通过睡眠也无法消除疲惫感,这也可能是脑出血的前兆。

四、视力障碍,如果生活中眼睛突然出现视物不清,看东西模糊重影,或者突然眼前蒙黑,出现短暂的视物模糊,之后又自行恢复了,或者也可能失明,很有可能是脑出血前兆。五、舌根发硬,口齿不清,讲话困难,与人交谈时突然讲不出话,或吐字含糊不清等,是脑出血患者最常见的早期信号之一,一旦出现,应及时就诊。

六、经常呛咳,如果生活中经常出现无法控制的呛咳,也有可能是脑出血的前兆。

七、一侧肢体麻木,如果突发感到一侧肢体麻木无力,活动不便,手持物掉落,嘴歪,流涎,走路不稳,要提高警惕。

八、脑出血病变部位是在我们的中枢神经系统,它会影响到人身上所有肌肉的功能,比如面部肌肉控制力发生变化,皱纹也可能突然变轻,我们脸部皱纹会改变,如果面部肌肉瘫痪,此时吹口哨会出现漏风,发不出声音,吹不成口哨;四肢肌肉瘫痪,把双手向前平举起来,2分钟后,如果有一侧手下垂或者落下来了,踮起脚来,如果无法顺利走几步就摔倒了,说明很可能脑出血,这也与脑出血后的肌肉控制能力有关,练习该动作时,一定要在有扶手或可倚靠物体的旁边。

那么要如何预防脑溢血呢?1、在季节发生变化时,脑血管病的发生是比较多见的比如春夏秋冬交界的季节,一定要注意保温,多喝热水,参加适当的体育活动,增强体质。

2、长期吸烟会使人体内血管的脆性增加,使得血管对血压波动的承受能力下降,从而很容易发生脑血管破裂。而长期饮酒会使人体血管收缩舒张调节能力出现障碍,并且会使血管内皮受到损伤和血管内的脂质沉积,导致血管条件变差,因而容易发生脑溢血。所以戒烟戒酒,忌脂肪,多吃含蛋白质和维生素的食物。

3、情绪改变会导致脑溢血是由于短时间情绪变化时会导致交感神经兴奋,使得心跳加快和血压突然升高,原本脆弱的血管就因此发生了破裂,因此要保持愉悦的心情和情绪的稳定;避免过度劳累。

4、还要定期测量血压和血液粘度,并积极治疗和控制冠心病、糖尿病、高脂血症、免疫性疾病。

脑溢血发病前有什么征兆吗?

老百姓所说的脑溢血,也就是大家常常提到的脑出血。那么,普通大众对于脑出血关心的话题就是是否存在前兆?如果脑出血真的有前兆,那提前根据前兆给与针对性处理岂不是一个好办法。今天咱们就给大家说说这个话题。

其实,即使是让专门治疗脑出血的神经外科医生来说,他也会告诉你脑出血可能没有明显的前兆。即使是医生也不敢说那个症状就绝对提示脑出血即将发生,而且很多时候也不明显。但是,对于一些因为血压剧烈升高而导致的脑出血,可能在脑出血发作前患者会有血压波动大、头痛、头晕、视物模糊等前驱症状,甚至有人会有眼睛的结膜下出血,这些症状都可能提示患者有存在脑出血的风险和可能。

而且还要注意一些基础疾病的存在,比如说是否存在脑血管疾病,是否存在没有控制的高血压,是否存在一些脑血管的动脉粥样硬化,如果有这些病理基础,那么,这些患者就有了发生脑出血的基础条件,这时候就要严格控制血压等脑出血的诱发因素。

除了以上所讲的,大家还要注意两类人群是高出血风险的人群。一类是心脑血管疾病正在吃阿司匹林等抗血小板药物的患者,一类是因为静脉血栓类疾病正在吃抗凝药的患者。

第一类正在吃阿司匹林等抗血小板药物的患者来说,他们吃阿司匹林这类药是为了减少血栓事件的发生,这是为了治疗疾病。但是,对于阿司匹林这类抗血小板药物来说,其最可怕的不良反应就是导致出血,尤其是脑出血的发生。所以,这类患者要特别留心出血的蛛丝马迹。

第二类因为静脉血栓类疾病正在吃抗凝药的患者。他们可能在吃华法林、达比加群、利伐沙班等药物。使用这些抗凝药物目的是为了预防静脉血栓,但是也是要特别注意出血事件,尤其是脑出血。所以,也要平时注意身体的医学出血倾向。

总而言之,脑出血可能并没有什么明显的出血前兆症状,即使有有时候也不明显,难以辨识。但是,对于脑出血的预防,应该更加关注患者的危险因素以及危险分层。对于那些脑出血高危人群我们一定要留心蛛丝马迹的出血症状,同时注意一些药物的使用力度,尽量避免脑出血的发生。

脑溢血发病前有什么征兆吗?

我见过最年轻的脑溢血患者才22岁!

中风或叫卒中,分为出血性中风或缺血性中风,出血性中风也就是脑出血,缺血性中风也就是脑梗死。平时大家日常有人也把脑出血也叫脑溢血,简单说就是非外伤性脑实质内血管破裂引起的出血,占全部脑卒中的20%~30%,急性期病死率为30%~40%。

脑出血和脑梗死常常表现一样,我们很难通过外在症状判断到底是出血还是血栓;脑出血是脑血管破裂需要止血,脑梗死是脑血管血栓,需要溶栓;两个疾病表现一样,可是治疗却完全相反。所以必须先诊断明确,要诊断明确必须通过脑CT才能确诊,而不是仅仅靠症状。

一、22岁小伙子为什么就脑出血?

小鹏在20岁就发现自己是高血压,当时血压190/110mmHg,医生排除了继发性高血压,诊断为原发性高血压,让小鹏开始坚持服药治疗。小鹏吃了一段时间降压药,血压逐渐降到了140/90mmHg以下。后来一大家亲戚聚会,有很多亲戚说这么年轻千万别吃降压药,降压药伤肝伤肾,这么年轻吃降压药得吃一辈子,还没结婚要孩子,到时候连女朋友都谈不上。

小鹏觉得他们说的有道理,于是停了降压药,结果一年半后在他刚迈入22岁的时候,突然头痛头晕,摔倒在地,送到医院血压240/170mmHg,做了脑CT提示脑出血。住院1个月,现在还有走路不稳,说话不利索的后遗症。

二、脑出血还有哪些原因?

当然,高血压并非脑出血的唯一原因,高血压只是脑出血最主要和最常见的原因。

长期高血压不控制是脑出血最主要的一个原因,研究显示有70%的脑出血都合并高血压。

发生脑出血的患者还有可能合并动脉粥样硬化、脑动静脉畸形、动脉瘤、血液病、陈旧性脑梗死、脑淀粉样血管病、烟雾病、脑动脉炎、抗凝或溶栓治疗、瘤卒中等。

生活方式不健康的人,更容易发生脑出血,比如超重、肥胖、酗酒、抽烟、高脂血症、糖尿病、严重打鼾、心衰等等。

小鹏除了不控制血压,小鹏严重的肥胖,不控制体重,不健康饮食等等风险同时存在。

三、脑出血有哪些症状?

所谓的征兆,可以理解为脑出血前的表现,其实不管是脑出血还是脑梗死,大部分是没有所谓的征兆,一旦出现症状,大部分情况下患者已经发生了脑出血或脑梗死。

脑出血的症状,并不完全一样,根据出血的部位和出血量的多少,会有不同的表现。

当然也有少部分患者可能出现一些征兆,比如头痛、头晕、肢体无力等症状;随便病情进展,随后的数分钟或数小时,可能出现一些比较典型的症状。比如:表达不清楚,说话含糊不清或失语,或听不懂别人说话;面部、四肢、胳膊腿麻木;偏瘫;一侧或双侧视力下降或失明;呕吐、嗜睡、昏迷。

四、如何预防脑出血?

说了半天,还得说回我们科普的目的,那就是预防为主。就像小鹏才22岁,现在就脑出血,以后的日子还长着呢。如果当初能积极控制好血压,就不会脑出血,不会脑出血那生活、学习、恋爱、家庭都不受影响。可是现在脑出血5年了,现在还没有女朋友,自己越来越没有生活自信心了。

预防脑出血的第一点就是早预防早发现早控制高血压,同时还需要监测血糖血脂,坚持长期的健康生活:低盐低油低糖生活、控制体重、坚持运动、不要熬夜、远离烟酒等等等等。

总之,生活是否健康直接关系到是否有三高和心脑血管疾病,越来越多的三高和心脑血管疾病和现代人生活不健康密切相关!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。