二战时为什么不能射杀跳伞飞行员?

让我告诉你日本人是怎么做的!

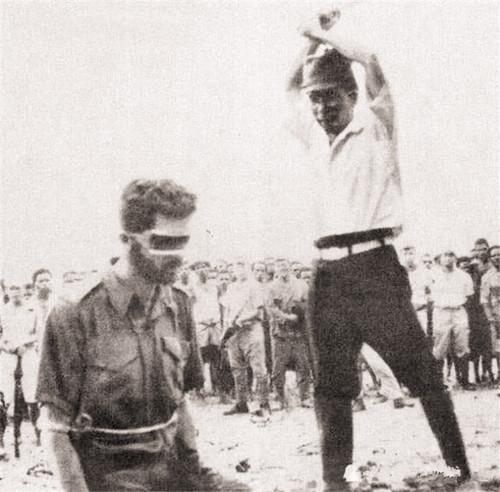

日军残杀美军战俘

1942年4月18日,日本首相东条英机外出视察水户航校,他的座机在下降的时候,秘书西蒲陆军大佐从舷窗里看到了一架一掠而过的B-25轰炸机,这个秘书当即惊呼起来:“美国飞机!”

确实,这架B-25轰炸机恰好是美国杜利特中校驾驶的,他在这天带着另外15架B-25来轰炸日本。而这也是日本政府高层们第一次亲眼看到美国的轰炸机出现在日本首都上空。

东条英机

其实,1941年12月,日本偷袭珍珠港后,罗斯福总统就下令“想方法以某种方式轰炸日本本土,让他们也尝到战争的真正滋味”,军队必须“以尽可能的方式来鼓舞盟军和盟国的士气”。

因为日本发动太平洋战争,菲律宾落入日本手中,美国丢掉了自己的远程轰炸机基地。在中国战场,中国沿海大片领土沦陷,当时日本鬼子气焰嚣张,美国也没方法在中国建立轰炸机基地。至于盟国苏联,苏联在与德国作战,无意与日本为敌,让自己陷入双线作战的困境,所以美国也用不上苏联的机场。

在这样的情况下,求人不如求己,唯一的方法是,从航空母舰上,起飞航程大大超过舰载机的陆基轰炸机,这就是对日特别空袭计划。

于是,美国对B-25改装,杜兰特中校在第17轰炸机大队里征集到24个志愿者机组,训练了大约3周时间。4月1日,一架架B-25被吊装上“大黄蜂号”航空母舰的甲板,加上其他重巡洋舰、轻巡洋舰、油船,组成编号TF-18的舰队,向日本本土进发。

舰队的目标是,让“大黄蜂号”航母搭载这些B-25前往预定的650英里距离起飞点。既要考虑到让B-25完成轰炸后返航,又要考虑自己的安全,最终,在舰队被日本人发现后,杜利特他们在距离起飞点还有120英里处起飞。

“在我的机翼下,复仇正在以每分钟4英里的速度朝着日本这个邪恶轴心帝国飞去。”杜利特开路,带着另外15架轰炸机,在海面上大约200英尺的高度快速掠过,一路杀奔日本。

这16架B-25到达日本东京、横滨、神户、名古屋等地,快速投弹,然后马上撤退,往中国方向飞。

杜利特空袭造成的破坏

因为杜利特他们被发现而提前起飞,燃料消耗大大超过预期,要飞往预定的中国境内机场着陆非常困难。而且由于工作上的疏忽,忘记了时差(想不到吧),在中国大陆上预定的接应工作根本就没有进入准备状态。飞到中国大陆是夜间,没有地面照明和导航,这些机组都无法确定自己的准确位置,平安着陆毫无可能。

除了8号机因为被打出一个破洞,飞行阻力增大,燃油消耗更大,在没有可能飞到中国的情况下,机长爱德华·约克上尉果断决定飞往苏联迫降(5名机组成员被苏联扣留了13个月后获释),

其余15架飞到中国大陆的B-25在浙江省方圆近480平方公里范围里或迫降、或弃机跳伞。机上的75名空勤人员,3人在迫降中死亡,64人在中国军民的援助下获救。还有8人是被日军俘虏。

被俘的8名飞行员,被判轰炸非军事目标,杀害日本小学生等等罪名,日本天皇裕仁通过参谋总长杉山元大将提出:必须处决所有被俘美国飞行员。杉山坚持认为,现在日本本土遭到攻击,对被俘的飞行员绝对不能手软。

日本裕仁天皇

东条英机则担心这样处理会对被美国拘留的日本人不利(日本偷袭珍珠港后,美国把在美国的日本人关了起来),因而反对处决所有被俘虏的美军飞行员。

辩论数周后,东条英机的意见为裕仁接受,因此迪恩·霍尔马克、威廉·法罗尔、哈罗德·斯帕茨于1942年10月15日在上海被枪决。剩下五人中,罗伯特·米提亚中尉于1943年12月1日因病死于监禁,其余四人看到了日本屈膝投降的那一天。

从“杜利特突袭”看,被俘虏的飞行员都还要被枪决,日本人会不射杀跳伞的飞行员吗?

再来看后面,美国对日本进行持续的本土轰炸,如果美军飞行员跳伞,他们会遇到什么情况?

列举几个。

1.

1945年5月5日,第29大队一架B-29被击落,当机组成员跳离正在下坠的B-29后,一名机组成员在空中被日军战斗机火力击碎降落伞而摔死,两人在着陆后被追捕的日军打死,一人用手枪里的最后一颗子弹自杀。

一名飞行员被俘后被送到东京,经历了酷刑和审讯折磨后幸存。其余六名机组成员被送到福冈的九州帝国大学,被日本人当做活体解剖实验的材料,据称其中一名机组成员还是在完会清醒的状态下被解剖的。

日本731部队的活体解剖

可见,第一个伤亡的,是被日军击碎降落伞而摔死的。不能射杀飞行员?对日军不存在的。

2.

1945年8月3日,麦克斯上尉驾驶野马战斗机参加攻击日本厚木基地的行动,他被击伤后,飞出海岸线4海里位置跳伞,期间就经历过有4架日军战斗机出现,并对漂浮在海上的麦克斯进行扫射……

飞行员跳伞后在海里,日军战斗机对他扫射。当然,最后这个麦克斯命大,被美军战斗机、军舰等及时救了。

野马战斗机

3.

1945年1月27日,在日本东京上空,B-29“漫游男孩快使”号遭到一个日军老手飞行员的攻击,重伤无法挽救,机组成员只有弃机跳伞。

因为在B-29机组成员们里流传日军飞行员习惯射杀跳伞后的机组人员,导航员哈罗伦在23000英尺跳出B-29后没有立即拉开降落伞,而是一直保持自由落体,直到大约3500英尺高度上才拉开降落伞。落地后,哈罗伦摔晕过去,等他清醒过来时,已经被赤身裸体地关在东京上野公园动物馆里的铁笼子里示众了。不过,哈罗伦总算是活下来了。

哈罗伦无疑非常幸运,他的机组战友之一在跳伞着陆之后被当地居民私刑处死了,另有一人被俘后在战俘营里被虐待致死。

4.

1945年1-2月期间,美国出动B-29、B-24轰炸机对硫黄岛进行了多次轰炸,至少有一名B-24机组成员在跳伞后被日军俘获,然后被当成靶子用刺刀活活刺死。

5.

1945年5月14日,美军对日本名古屋轰炸,大约3平方英里的市区被烧毁,日军东海军区司令部也被炸毁,这次任务中因B-29被击落而跳伞逃生的11名机组成员被恼羞成怒的日军以“无差别轰炸”为罪名审判,后在7月12日被处死。

从我们列举的5个例子里,可以看到,日军有对跳伞的飞行员开枪,不管飞行员还在空中,还是掉到海里,或者降落后再对他们追捕。

而假如美军飞行员没有被打死,而是被俘虏了,后续,他们可能在战俘营里被虐待而死,或被审判处死等等。

无疑,对美军飞行员来说,在日本占领区或者日本境内跳伞是件危险和恐怖的事情。

但是,更奇妙的是,美军官方对他们的机组成员的指导是:“如果你被击落的话,要尽量尽可能快地被日本军人俘虏,相比之下平民更危险,他们可能会私刑处死你。”

即使偶尔也会发生跳伞的机组成员被日军俘虏后私下处死的个案,但是比较起来,落在日军手里以后活下来的概率要大一些。

由此可见,当时的日本民众对美军的仇恨程度,一方面可能是美军轰炸给这些日本人带来的灾难,另一方面,也可以看出日本军国主义思想对普通民众毒害之深。

如果以数据看,在对日本的轰炸战役中,大约有550名机组成员因轰炸机被击落,在日本本土跳伞后被俘。其中,29人在落地后被处死,另有132人死于监禁中的虐待,94人死于美军对日轰炸。总计283名美国陆航、海航机组成员战俘和7名英国海航机组成员战俘幸存到了战后。

英美轰炸机机组成员战俘在日本的幸存率为50%,相比之下在德国的幸存率则为99%!

从这个战俘幸存率来看,就可以看出日本和德国的差别。那么,假如飞行员还没有成为战俘,而是刚跳伞,这种情况下,德国不射杀,日本则射杀他们,这也是可以理解的。

可以说,二战期间,日军对待战俘的凶残,在全世界范围内是臭名昭著。飞行员的座机被击伤或击落,飞行员跳伞的那时起,已经是战俘状态,能期待日军善待吗?

所以说,不能射杀飞行员,这点对日本是不存在的!

二战时为什么不能射杀跳伞飞行员?

梁老师说事为您回答这个问题。

战争中不能射击跳伞飞行员?太天真了,从第一次世界大战飞机开始广泛地应用到军事行动中,到第二次世界大战期间,向跳伞的飞行员射击的案例可不少。

这种射击不仅包括地面武器的射击,还包括对手飞机的机炮。

至于为什么题主会问出这么一个问题,大概原因,就是来自于《日内瓦公约》中的一条规定。

在《日内瓦公约》当中有一个附加议定书,他的第四十二条是这么说的:

一.从遇难飞机上跳伞降落的任何人,在其降落中,均不应成为攻击的对象。

二、在伞降人员降落至被敌方控制的领土后,在遭到攻击之前应有机会投降,除非他(她)有明显敌对行动。

三、空降部队不受本条款的保护。

怎么说呢?规定是规定,遵守不遵守这就是两回事。

战争中双方打红眼了,谁还管规定不规定的,

毕竟这项条款并没有什么约束,全凭道德来约束行为的。

说道这里,有些人不免会说西方人具有骑士精神,契约精神,如果有说道大概率是会做到的。

怎么说呢?过去还有人相信骑士精神,契约精神,现在一说这个很多人都会乐起来。

其实一个需要道德约束的条款,却能让双方都自觉遵守,这其中的原因说到底谁违反了条款,后果都是自己无法承担的,双方这才约定俗成不敢轻举妄动。

这么说没有什么说服力,简单地举个例子,体会一下。话说第一次世界大战出现了很多疯狂的武器,比如重机枪,坦克,他们改变了世界战争的模样。

其中最令人厌恶的东西就是毒气,在1915年的四月二十二号,德国人为了占领英法联军的阵地,就打算在战场上使用毒气。

当时的德国人也够狠辣的,一口气用钢瓶运到阵地上一百六十吨的液氯。

初中化学就告诉我们,氯气是有毒的,他主要的毒害作用就是通过呼吸系统侵入到人体,对呼吸道产生作用,造成呼吸困难。

所以吸入氯气之后,最主要的症状就是呼吸困难,发生剧烈的咳嗽,时间长了,会导致肺水肿,引起人体恶心,呕吐,胸口疼痛甚至是腹泻。

这东西运到德国人的阵地上,他们一等就是一天,等什么呢?等风向发生改变,往英法联军的阵地上吹。

这股风还真就被德国人给等到了,于是德国人将六千多个钢瓶就打开了,液氯在压力下喷出来,进入常温瞬间就变成了黄绿色的气体,在风的吹动下,就往英法联军的阵地上跑。

气体所过之处,英法联军的士兵一个个地倒下,死状相当凄惨,腹泻都来不及上厕所,就躺地下动不了。加上氯气有一个溶于水的特点,中毒的人对自己的眼睛和喉咙下手可一点都不轻。

而且战场上的金属都变色了,什么纽扣,手表,硬币都变成了暗褐色。

所以等到德国人进入到英法联军阵地上查看的时候,自己都吓一跳。

那么这次释放毒气,几分钟的时间,就被毒死了一千二百人,吸入毒气的大约有三千人,但效果却是英法联军士兵崩溃了,大面积的退出阵地,后撤了七公里才稳定住阵型。

德国人的这一次毒气战,算是释放了一头怪物。

要知道毒气这东西,在西方的工业化下,制作起来并不困难,德国人能制作,英国和法国也能做。

于是到了九月二十五号的时候,英军拉着一百五十吨的瓦斯筒就来了,结果就不用说了。

所以在一战的时候,双方用毒气这东西互相伤害,为此他们付出的代价也是相当惨重的。

那么到了第二次世界大战的时候,战斗的惨烈程度比第一次世界大战还要惨烈。

但在整个欧洲战场上,交战的双方都克制自己,并没有将毒气作为战场武器,投入到战场上使用。

要知道在当时不说别的国家,就说德国人就有一支专门使用毒气的部队,比如第三五二步兵化学师,这支部队不仅有氯气,光气,还有各种可以在几分钟之内就能致人死亡的神经毒气。

可事实上呢?德国人不管战争进行到何种地步,都没有将这支特殊的部队布置到战场上去使用。

那么是当时的德国人良心发现,还是骑士精神,或者说是契约精神?

其实说道根子上,毒气这种东西在欧洲这些国家都可以生产,只要有一个敢使用,那么毒气战就一准会在战场上蔓延,没哪个国家敢第一个将毒气投入使用,后果是他们无法承受的。

而反观亚洲战场就不一样了,在当时的亚洲,只有日本完成了工业革命,就他能制作毒气,其他国家都不会制作。

这就让日军彻底地释放了本性,但凡战场上打得不顺利,拿不下我们的阵地,他一准就上毒气,日军在使用毒气上可以说是达到了肆无忌惮的程度,有时候还会向手无寸铁的中国老百姓释放,就是为了看个开心。

所以想要用道德去束缚一件事,要想办到,只有让对方知道,一旦破坏了规矩,接下来就是对方所不能承受的开始。

这种事情太多了,再比如,当年朝鲜战争当中,美国人带着一堆联军,而且还是这些国家的精英部队,结果呢?被我们的志愿军战士打得丢盔弃甲,逼得美国人暴怒,想要释放原子弹。

而且往后这样的核威胁时不时就会挂在美国人的嘴上,试图从我们的身上占便宜。

可当属于我们自己的原子弹爆炸了之后,导弹升空之后,这种威胁消失的无影无踪。

那么《日内瓦公约》中的条款其实也是属于一样的内容。

说道这里,就有一个问题,为什么在《日内瓦公约》中出现这样的条款呢?对于一个国家来说,飞行员的培养是相当不容易的,挑选人员培训的时候,不仅要眼睛好,看得远,身体好,吃饭倍香之外,还得有一定的文化水平,别上了天空东南西北都搞不清。

挑选出来,再进行培养,花出去的钱和花出去的精力多了去了。

现在培养一个飞行员,不说一路过关斩将吧,花出去的钱兑换成黄金和飞行员的体积是一样的。

当然过去的飞行员培养比现在便宜,但相对其他兵种来说,还是很昂贵的。

所以各个国家都不愿意失去这么来之不易的飞行员。

那么有了共同的想法,出现不能射击跳伞飞行员的条款,也就可以理解了。

其实这也可以解释,为什么飞行员就没有士兵,最低的军衔都是少尉,对应其他兵种的排长。

就是为了飞行员被对方俘虏之后,能够享受到军官级别的待遇,别最后回来飞行员被对方给养坏了。

所以双方在国家层面上都是愿意保护好飞行员的,但这件事放到部队基层就又不一样了。

当部队都打红眼了,这种事会放在心上吗?就很难控制了。

毕竟这个事情和毒气又有稍微的不同。

接下里就举一个保护对方飞行员的事情,来看看。话说在二战中,尤其是欧洲战场,没有飞机基本上仗就没法打了。

所以当时飞行员是一种急缺的岗位,那么在这种情况下,很多退役甚至是飞民间飞机的飞行员,就被重新招回空军服役。

那么在英国有一个叫格拉斯.贝德的人,他原本也是一名英国空军飞行员。

因为在1931年的时候,在一次例行飞行任务中,出了空难,命保住了,但腿却给摔没了。

那么在当时的情况下,像贝德这样的状况,就不适合再飞飞机了,所以没多久他就选择退役了。

到了第二次世界大战爆发,开战初期,英国人被德国人打回了英伦三岛,所以双方在地面上的交战可以说是为零的,双方交战的重点就是空军。

你来我往得这么一打,英国人的飞行员就急缺,所以当时贝德作为一名曾经的飞行员,就主动入伍,再次加入了英国空军,被编入了二四二战斗机中队。

作为一名老牌的飞行员,贝德的技术还是相当过硬的,一口气就击落了德国二十架战斗机,要知道在当时能打下四架飞机的就算是王牌飞行员了。

所以面对这样的战绩,贝德也有了自己的绰号叫铁腿贝德,他有一条腿是假腿。

老话说得好,常在河边走哪有不湿鞋的?当时间走到1941年的八月份,贝德在一次对德军的空战中失手了,他的座驾被打下来了。

面对这种情况他就只能选择跳伞了。

当时贝德作战的地方不在英国本土,是在德国控制的区域,所以他一落到地面上,基本上就没有什么悬念,就被德国的地面部队给俘虏了。

那么在这种情况下,贝德就弄丢了自己的假肢,当德国人抓到贝德的时候,是很吃惊的,毕竟作为飞行员,身体素质一定要好。

所以当时德国人专门对贝德查了一下,才发现这位居然是一位王牌飞行员。

那么德国人出于对贝德本人的尊敬,以及按照战时的一些条款,就给予了贝德军官俘虏的待遇。

抓到这么个人,德国人也是大力的宣传,毕竟贝德可是一名王牌飞行员吗?

在宣传的过程中,德国人顺道通知英国人,贝德需要一条假肢。

英国人收到消息之后,还和德国人进行了一番确认,最终决定给贝德空投一个假肢。

后来英国人还真就来了,双方没有交战,英国轰炸机丢一下包裹就飞走了。

贝德受到假肢之后,还策划了一起逃跑事件,不过可惜的是没有成功,原因就是他的腿不是很灵便。

之后贝德就一直待在德国人的俘虏营里,活到了二战结束。

那么不遵守这个条款的时候也有。比如苏联的王牌飞行员波克雷什金,在他的回忆录里就说过一件事。

他有一个干儿子,也是飞行员,结果在一次空战中,飞机受损本人跳伞成功,结果在降落的过程中被德国人的飞行员用机炮给点杀了。

接到消息的波克雷什金的愤怒可想而知,但当时的他也无能为力,几天后波克雷什金参加了另一场空战,在战斗中击落了德军的一架He111,飞机炸毁之前,德国一个机组就跳伞了,随后波克雷什金对这些跳伞的德国机组人员进行了点射。

同样的事情还发生在澳大利亚的王牌飞行员考德威尔的身上,他是亲眼看见了自己的好友座驾被击落,好友成功跳伞,但在降落的过程中却被敌人给射杀了,这让考德威尔异常的愤怒。

从此之后这位飞行员,就特别的喜欢点射使用降落伞跳伞的飞行员,为此他还获得了一个绰号——屠夫。

那么有不遵守的,相对来说就有遵守的。比如德国的王牌飞行员埃里希·阿尔弗雷德·哈特曼少校,他的战绩是打下三百五十二架飞机,他的作战特点就是从不射杀跳伞的飞行员。

这个人一生中执行了一千四百零四次战斗任务,作战八百二十五次,有着十四次的迫降和两次跳伞的经历。

最危险的一次,他和美军的P—51战斗机的混战,在这次混战中哈特曼打下了几架F—51。

其中就有美军飞行员跳伞成功的,但哈特曼并没有射杀这些跳伞的人员。

那么这场混战的结果并没有因为哈特曼的突出表现,挽回德国人的败局,而哈特曼自己也因为飞机的燃料耗尽,只能选择跳伞。

在他下降的过程中,八架P—51就围了了过来看哈特曼,哈特曼感觉自己完蛋了,这八架飞机只要有一架不高兴,他就死定了,要知道其中还有一架他玩命攻击过,好悬没把人家给打下来。

结果就是这架差点被打下来的飞机,飞到哈特曼的身边,里边的飞行员非常愤怒地朝着他比划了一个手势就飞走了。

那么在二战中,最不遵守这一条的就是日本。

日本的飞行员特别的喜欢射杀跳伞的飞行员,这基本上就成为了他们的常态。

所以在太平洋这场上,美军对日本飞行员都是相当不客气,以至于日本的飞行员通常出去做任务,是重来不会戴降落伞的,因为飞机一旦被打爆,他们唯一的结果就是完蛋了。

那么今天就到这了,喜欢的话,点个赞,再加个关注,方便以后常来坐坐。

二战时为什么不能射杀跳伞飞行员?

二战时期,国际公约并没有明文的详细规定,但从一战开始有“空战”这种形式后,“不能射杀跳伞飞行员”的规矩就成形了。二战中欧洲战场基本执行了这个规则,但也没完全守规矩;亚洲战场的日本飞行员则压根没顾及这一套,还是照样大开杀戒。

如果硬要说“不能射杀跳伞飞行员”是有国际约束力的话,只能往《日内瓦公约》上面联系,公约规定,在战场上,非战斗人员是不能射杀的,比如学生,医务人员,以及战俘等等等。跳伞的飞行员已经没有了武器——飞机,自然也属于退出战斗的非武装人员。

所以,这个规矩只能称为国际惯例,没有强制力的约束,即使射杀了,也不太用承担责任。

甚至到了当今世界,也不是每个国家、每个战场都严格遵守这个规矩。比如,在叙利亚战场上,2015年就发生了俄罗斯飞行员和领航员跳伞后被围攻事件,一位惨死(下图红圈,一位逃生),紧接着,俄罗斯就对该地区进行了精准轰炸,武装分子被团灭。虽然搞得国际局势紧张了一阵子,但之后,随着土耳其到个歉,也就不了了之了。

但,总的来看,“射杀跳伞飞行员”的确是很不光彩的,不杀跳伞的飞行员的惯例在多数战场上还是被较好的执行。究其原因,

第一、怕引来疯狂的报复行为。毕竟,在空战中,一切都是是未知数,大家都是受命令上战场,今天你不杀我,也许明天你落难时我也放了你一命,一旦违反了这个规则,双方就会陷入一个恶循环,最后只能是两败俱伤,于是有了第二点。

第二、尤其是二战时期,飞行员是任何国家军队的精英人才,是比飞机还重要的无价之宝,如果你打了我的,我打了你的,大家陷入到了无休止的疯狂报复之中,那么对各国来说,都是毁灭性的打击。

而且,空战本来就是高风险,好在只要跳伞成功就能保命,但是如果跳伞会还被对方射杀,那么上天分分钟就是送死。估计待遇再优厚、个人再有报国之志,考虑到生还率,参军时,大家也会对飞行员这个职位敬而远之。

第三、一战时,飞行员大多是贵族出身,讲究骑士精神和风度,“凡事留一线,日后好相见”。所以不射杀没有还击和自卫能力的群体成了大家共同遵守的惯例。

第四、飞行员是个高价值群体,单纯射杀弄死的话,性价比太低。

尤其是敌方飞行员在我方跳伞的话,最终会成为我方俘虏。毕竟,留下活口,俘虏一个飞行员的价值更高,飞行员就是活地图,对战机的性能指数也了如指掌。即便不愿提供情报,留着也可以用来和敌方交换我方俘虏。所以,就算是战俘,被俘飞行员的待遇也远好于其他军种,吃穿住都有优待。

最后,才是人道主义的考虑,这个就不多赘述。

值得注意的是,亚洲战场上,信奉武士道,讲究“玉碎”的日本士兵认为跳伞属于投降行为,不值得尊重和保护。在空战中,日军对咱们国军的跳伞飞行员下手可没有过一丝犹豫。

同样,太平洋战场上,日军对待美军飞行员也是毫不留情,跳伞的美国大兵几乎无一幸免,跳伞之后立即陷入了日军的立体围攻。当然,美军也不是吃素的,日本换来的只是更加疯狂的报复.....

本人文章一律原创,拒绝他人抄袭、转载,如遇到类似“白鹿野史”这种全部照抄者,一定投诉到底!

二战时为什么不能射杀跳伞飞行员?

淞沪会战时,中国空军四大天王之一的乐以琴驾驶战机与日机作战,他的战机不幸中弹,乐以琴不得不从4000多米的高空跳伞,遭到日军的疯狂射击,幸好没被击中,又回到了基地,后协防南京。

1937年12月3日,在守卫南京天空的空战中,乐以琴和另一名飞行员对阵数十架日机,摧毁了2架日机,但最终寡不敌众,他的战机中弹多处,乐以琴被迫跳伞,但他为了规避日军在跳伞过程中的扫射而选择了延迟开伞,但不幸降落伞没能翻开而壮烈牺牲。

乐以琴后入选第一批300名著名抗日英烈和英雄群体名录,作为中国空军第一位空战王牌飞行员,抗日战争中他总共击落日机8架。

而类似的事情还继续发生着。

12月9日,飞行员关中杰在南昌的空战中跳伞,被日军射杀。

1938年2月,在武汉的空战中,飞行员杨吉恩跳伞后被射杀。

2月18日,还是在武汉的空战中,飞行中队刘志汉队长跳伞时遭到日军扫射受伤,幸好坠地后装死,日机飞走,这才逃过一劫。

从从1937年9月至1938年7月之间,日军飞行员对跳伞的中国飞行员进行射杀的行为多达十几起。

因为中国空军无论战机还是飞行员的数量都远远不及日军,当我们仅有的飞行员被消耗完,战机消耗完之后,中国的天空就再也没有中国飞行员的身影了,也没法对日军的行为进行报复。

当然,日军的行为自然会遭到对等的对待,曾经率队空袭日本的杜立特将军,就私下里鼓励飞行员们不要放过那些在降落伞上的家伙们。

而出于对日军残暴行为的愤恨,美军飞行员私下里也不会对日军心慈手软。

1943年3月31日,一个中队的美军轰炸机在轰炸完缅甸中部的铁路后,在返回途中遭到日军军机拦截,一架24轰炸机被日机击中燃起大火,机组人员只得跳伞逃生。

美军空军少尉欧文博格特和其他同伴在跳伞中都遭到了日军飞机的扫射,他的左臂中弹,大多数机组人员被射杀,落地后,他本来打算装死来逃过一劫,但日军一架飞机却非常过分地降低高度,打算巡视一下美军有没有都被打死,结果当这架日机掠过博格特少尉身边时,博格特少尉拔出手枪朝机头连开四枪,结果距离如此之短,日军飞行员当场被打死,飞机失去控制而追回。

这简单是现世报啊。

至于在欧洲,只能说稍微“文明”一些,但如果飞行员落地在敌方尤其是德国占领区,那日子就很惨了,基本上直接送到集中营,死亡率很高,因为希特勒特别恨这些轰炸柏林等德国城市的人。

如果德军飞行员侥幸落地在英美控制区,基本上活命的概率还是比较高的。

至于苏德战场,那是你死我活的毁灭级较量,敌方一切有生力量都是要被消灭的。

当然,作为飞行员,对于敌方的跳伞人员,或怜悯,或下手,全凭飞行员一念之间。

在结束这篇文章之前,我们可以回顾一下一战时的王牌飞行员,德国“红男爵”曼弗雷德·冯·里希特霍芬,贵族出生,前后击落了80架协约国的飞机,直到1918年被一个英国士兵从地面射击而丧生。

英国人对这个德国贵族举办了隆重的葬礼,他们派出6个上尉军官抬着他的棺木,前面由神父做引导,士兵们排列整齐,朝天鸣枪致敬,协约国还冒险派出一架飞机把红男爵的讣告和他的墓地照片空投到德军阵地,告诉他们这个不幸的消息。

二战时为什么不能射杀跳伞飞行员?

跳伞飞行员对于地面上的士兵来说简直就是一个活靶子,可是在二战的时候却没有一个国家向跳伞的飞行员射击,一开始的时候这是一个不成文的规定,到了1977年的时候,日内瓦公约中明确规定不准向跳伞飞行员开火,各国应该保障跳伞飞行员的人身安全。那么有人要问了,既然是打仗,哪还有什么规矩。

了解历史的应该都知道,在二战的时候培养一名飞行员要付出多大的代价,首先第一个问题就是周期非常的长,在当时的历史中,无论哪个国家飞行员都是最为宝贵的财富,在当时流行这样一句话,击毙一个飞行员要比摧毁十架飞机还要值钱,战斗机是可以批量生产的,飞行员可不能批量生产。

既然如此怎么不射杀毫无战斗力的跳伞飞行员?其实这个不成文的规定起源于一战的时候,一战的时候欧洲的飞行员基本都是贵族,他们讲究骑士精神,也是贵族精神,所以他们在空中作战的时候,如果有跳伞的飞行员他们是不会杀的,他们讲究一个骑士精神,当某个飞行员跳伞之后他们想着的不是杀了对方,而是期待能和对方以后继续对战。

二战的时候,这条规定依然存在,当然只是这样说,现在说起来都是说二战的时候不能射杀跳伞的飞行员,要知道二战要比一战残酷的不是一点半点,双方交战经常白热化,没有人会去理会这个不成文的规定,先是日本率先打破这个规矩,一开始的时候各国射杀跳伞飞行员的时候都是确保没人看到。

日本毫不在乎这个规定,甚至还有飞行员开着飞机拿螺旋桨去杀敌人,别的国家一看这种情况也不会去管这个规定,德国也曾有军官命令士兵,如果谁不朝着跳伞的敌人开火,那么我就将朝你开火。当然二战的时候也有许多士兵都不朝着跳伞飞行员开火,但是更多的还是开火,战争白热化的时候谁会去管人道主义?

以铜为镜可以正衣冠,以人为镜可以明得失,以史为镜可以知兴衰 喜欢历史的读者们不妨关注历史杂货铺,如果有不对的地方欢迎指出,请多包涵。

二战时为什么不能射杀跳伞飞行员?

不射杀飞行员,当然是在能够擒获的情况,因为飞行员是很值钱的兵种,飞行员就是天空中会飞的黄金,培养一个飞行员是付出巨大成本的,用一个飞行员能跟敌对国交换很多东西,据说上个世纪五十年代钱学森能够顺利回国就是我们用了10个美国飞行员换的。

所以,在战争中对于跳伞的飞行员,一般都采取俘虏的政策。

不射杀跳伞的飞行员这个是一战时候的不成文约定,在当时贵族文化还很流行,能够开上飞机的,也大都是贵族子弟,一战又叫欧洲,战场主要发生在欧洲,欧洲皇室又都有一定的渊源,再加上一战时期飞机的作用主要是用来侦查,不是用来轰炸,飞行员数量特别少,双方飞行员碰面还能鸣个笛啥的。

一来二去的就形成了这个不成文的规定,在二战初期的欧洲战场还能保持这一绅士“约定成俗”,但是随着战事的激烈化发展,尤其是战场的扩大,射杀跳伞飞行员的事情就不断发生了。

在英国、德国和美国的空战中,大多时候还能克制一下,有时候为了泄愤也不可避免的进行射杀。

在影视剧《这里的黎明静悄悄》中,留守的苏军击中德国飞机后,德国飞行员跳伞,当时的苏军长官(男主)不同意开枪,认为是违反纪律,但是女兵根本不惯毛病,高射炮直接就招呼了,在真实的历史当中,苏德战场上根本就无视这一“约定成俗”,一切都是为了战争,正常来说,苏联红军不管那一套。

在二战中射杀飞行员行为最恶劣的国家,就是日本了,所有跟日本交战国家的空军飞行员,只要跳伞就难逃一死,这一点在影视剧《珍珠港》最后美军反击日本时也有所映射。

当然受伤害最深的国家就是中国,中国在抗日战争爆发前本身就是农业国,还长期经受军阀混战的苦果,因此空军建设缓慢,据说国民政府把买飞机的钱交到宋美龄手上后,宋美龄因为“飞机更新太快,不知道买哪款飞机好”而把购机款放到银行吃利息。总而言之,中国的空军力量很薄弱,而培养一个飞行员比购买一架飞机成本更高,日本人深知这一点,所以在战场上对中国跳伞的飞行员疯狂射杀,以防止飞行员逃生。

全面抗战爆发不久中国基本完全丧失制空权,任由日本人在头上拉屎,直到飞虎队出现后情况才算好转。

所以,日本是最伤心病狂的国家,当然,这也不能怨日本,人家就是这个文化氛围,不服你也射啊!日本后期改成神风自杀敢死队,连伞都不跳,直接就往你飞机上装,就问你怕不怕?看你还怎么射击!

日本人讲究武(大)士(傻)道(逼),尊崇荣耀,不仅崇尚武力,更崇尚死亡,认为死亡是一件光荣的事情,视死如归是一种美德,经过这种文化认同的日本士兵小年轻的一洗脑就成中二少年,上了神风敢死队的飞机去自杀了。

放敌对国家飞行员一条生路,那是不可能的,消灭敌军的有生力量才是重中之重,在日本的字典里,只有死,没有生。其实飞行员这算啥,不准射杀医护兵,这是在二战前已经写到国际法当中的条例,结果日本还是照杀不误,甚至专门教日本士兵识别美国医护兵的标志然后进行射击,不服气你也可以射杀日本医护兵,在日本的很多部队根本就不设置医护兵,就问你怕不怕?

美国在二战中是两线作战,其中在太平洋战争作战的士兵回国后得精神疾病的人数比在欧洲战场作战士兵要多很多,可见日本士兵的凶残并不是嘴上说说的。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。