“一蓑烟雨任平生”表达了诗人怎么样的境界呢?

谢谢邀请!“一蓑风雨任平生”表达诗人豁达开明的思想境界。苏轼本可以在朝廷做官享受高官厚禄,遇到一些成全他的贵人,他可以建功立业,但他有真性情,坚持自己的政治理想,又有才华,必然遭人嫉妒,又遇到了小人,所以在官场总是遭贬谪,但他无论是顺境或逆境,总能让自己的生活过得从容淡定,豁达乐观。他的生活很不如意,但他能看开人生。过得随遇而安。他的诗书画就是他生活的写照。其实人生不过如此,赶哪算哪,有诗云;“宠辱不惊看庭前花开花落,去留无意望天上云卷云舒”苏轼做到了,因为有“一蓑风雨任平生”的思想境界。他不止是诗人,作家,书法家,应该还是一个思想家,

值得人们去读去品。

“一蓑烟雨任平生”表达了诗人怎么样的境界呢?

苏轼被贬到黄州,一看,这地方挺不错,干脆终老于此算了。就前往沙湖去看田,置办产业去了。在前行的路上,突然遇到大雨,一起前往的朋友都手足无措,狼狈不堪。只有苏轼不以为意,视若不见,置若罔闻,在风雨中吟啸前行。一蓑烟雨任平生,表达了诗人怎样的境界呢?

表现了词人虽处逆境,屡遭挫折,却毫不畏惧,毫不颓丧的倔强性格。春寒料峭之时,突遭大雨,词人却浑然不觉。莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。两句中的“莫听”,“何妨”反而有挑战风雨的味道。

表达了词人遇事淡定,自若,敢于搏击风浪,笑傲人生,任天而动的旷达情怀。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕,一蓑烟雨任平生。前一句刻画了苏轼脚踏茫鞋,手持竹杖搏击风雨的情景。后者,更是蕴含丰富,启人智慧的哲语。不管是大自然的风雨,还是人生中的政治挫折,都影响不了我欣赏美妙自然的情致,品味人生百态的情趣。

未几,雨后天晴,词人顿悟:人生本来,也无风雨也无晴。常言道:飘风不终朝,暴雨不终日,没有永不停止的雨,没有迈不过去的坎儿。怎样才能做到祸福不惊,物我两忘呢?只有达到令世间一切无所住于心,也就是“也无风雨也无晴”的最高境界了。

看一个人,不是看他顺境时做了什么,而是看他在逆境中有什么样的态度与姿态。邓小平能三落三起,关键在于,他处于逆境时,仍不放弃自己的信心与希望,仍然能保持平和的心态。一蓑烟雨任平生,启示我们,不管条件多么恶劣,不管遭遇多少坎坷,我们都应该平和心态,笑对人生,积极生活。

“一蓑烟雨任平生”表达了诗人怎么样的境界呢?

没有阅历丰富,不会有经典产生。苏轼的颠沛流离,仕途乖舛,滋养了物华天宝,其书,如“黑熊当道,森然可怖”,其诗,题材广泛,文道并举,一代宗师浑然天成。“一蓑烟雨任平生”出自《定风波·莫听穿林打叶声》——

三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此词。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

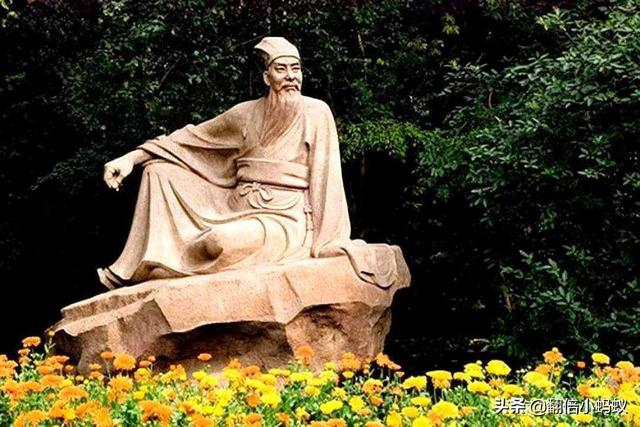

这首词中,主人的个性特征十足,其性格淡定、思维独特、行为坚毅得到了很好的诠释。(附拙笔)

“一蓑烟雨任平生”表达了诗人怎么样的境界呢?

这是苏轼被贬黄州,有一次外出归来,在路上被雨淋了。此时雨具没被先取走了,只剩下草鞋,木棍,无伞无帽被雨淋一路狼狈泥泞。一会,天晴了,终于回到黄州东坡居所。此时苏轼年46岁。今天外出回家,路上又是风雨又是晴。填词一首:

定风波。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一簑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷。山頭斜阳却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

在词牌定风波后有序。三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此词。

好了,情况很清楚,路上遇雨,狼狈。<余独不觉>,说假话。应是,我倒能苦中作乐,以苦为乐。

例如,把穿林打叶的雨声,当作吟啸。把竹杖芒鞋的泥滑路烂难行,反说为<轻胜马>。既然是<轻胜马>,喜欢?写了反话,又怕人不知,于是来一句:<谁怕>?总结一句:<一蓑烟雨任平生>。自己被贬黄州,连吃饭都成了问题,于是在东坡开荒种地,并自号東坡。准备一生都吃苦,所以有<一蓑烟雨任平生>,路上的这点小风小雨算什么?所以,这句话表明了作者被贬不置气,以苦为乐的达观人生态度。他的达观,就是面对困难,无视风雨。你看本词最后一句:也无风雨也无晴。明明又是风雨又有晴,他却视而不见。

这正是一个战士,一个勇士的的风姿:让暴风雨來的更猛烈些吧。

作者认为被贬是风雨,自然界也是风雨。风雨來了,谁怕?我不怕。任他平生沐风雨。

“一蓑烟雨任平生”表达了诗人怎么样的境界呢?

《一蓑烟雨任平生》来源于苏轼的一首词,词牌名为定风波。全文抄录于下:

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷。山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

;此词作于苏轼黄州之贬后的第三个春天。那天,他与友人走在沙湖道上,突然遇到一阵风雨。同行的人,有的盲目奔跑开去,有的到处找地方躲雨,个个显得狼狈不堪,但苏轼却完全不以为意,拄着竹杖穿着芒鞋,在雨中从容前行,泰然处之,吟咏自若。通过野外途中偶遇风雨这一生活中的小事,反映了诗人于简朴中见深意,于寻常处生奇景,表现出旷达超脱的胸襟,处变不惊安之若素的超然情怀,寄寓着独到的人生感悟。超凡超俗的人生哲学。

这首记事抒怀之词作于宋神宗元丰五年,苏轼因“乌台诗案”被贬为黄州81团练副使的第三个春天。公元1079年,作者因被诬作诗“谤讪朝廷”遭御史弹劾,被捕入狱,后又被贬为黄州团练副使,宦海沉浮,经历坎坷,理想不竟,抱负未果,使作者几年来一直郁郁不得志,思想上陷入出世与入世的矛盾之中,心情烦闷。

作者对现实的官场险恶生活非常厌倦,渴望摆脱这种生活,退隐江湖,过一种淡泊宁静、无忧无患、无欲无求、轻松自由的生活,“一蓑烟雨任平生”也是一种宠辱不惊、胜败两忘、旷达潇洒的境界。“也无风雨也无晴”,暗喻了政治风雨和人生荣辱,是一种回归自然,宁静超然的人生境界。

“一蓑烟雨任平生”表达了诗人怎么样的境界呢?

我是九思堂笔记,品读经典,提升素养,回答问题,仅供参考。

苏轼“一蓑烟雨任平生”以及整首词,表达了他直面宦海沉浮的困扰,坦然、淡定、洒脱、彻悟逐步升华的精神境界。

小序——他已经放下负担、坦然面对过去。苏轼《定风波•莫听穿林打叶声》序:

三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此。

——三月七日这一天,在沙湖道上行走时下雨了,侍从(或仆人)先前拿着雨具离开了,一行人都感到很狼狈,我一点没觉得。过了一会儿天就晴了,就写了这首词。

苏东坡的仕途一波三折,中年之前比较顺利,基本在江浙一带任职。43岁时被强加罪名,身陷“乌台诗案”入狱,险遭性命之患。后又被贬为低下小官——黄州团练副使。此后慢慢崛起,62岁时又被贬到了偏远的海南儋州。

“沙湖”在今湖北黄冈附近。这首词应是苏轼公元1080年被贬黄州后所写。

“同行皆狼狈,余独不觉”。苏轼虽然政治生涯遇到了很大挫折、精神受到打击,但他的心态是:别人可能会因此感到狼狈、抬不起头来,我却没有这样认为或感受。

说明苏轼能够拿得起放得下,坦然面对。

上半阙——他从容、坚毅、洒脱苏轼《定风波•莫听穿林打叶声》上半阙:

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

——不要去关注穿打树木、树叶的雨声,何不边慢行边唱吟。穿草鞋拄竹杖走路,反倒比骑马轻松。任忽然而至的风雨吹打吧,我才不怕!

东坡进一步晾明态度:不听“蝲蝲蛄叫唤”,别太在意沉浮,潇洒前行;即使贫民生活也很轻松惬意,不像官场争斗那样复杂、混乱、疲惫;我一点也不怕眼下这点艰难困苦。

他镇定、从容、坚毅。大有“任凭风吹雨打,我自闲庭信步”之风。

下半阙——他通达、淡泊、彻悟苏轼《定风波•莫听穿林打叶声》下半阙:

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

——早春的风带着些寒凉吹醒了我的酒意,稍微有点冷,但雨后初晴山头的阳光却暖暖照过来;回头看看过来的风雨路,我泰然归去,不再去管它是阴雨还是晴空。

苏轼进一步冷静的认识到:有寒冷也会有温暖,有顺畅也会有挫折;不要纠结于过去,好与坏、成与败、荣与辱看的淡泊,可以当做什么也没发生过。

他彻悟了到人生的哲理和辩证的观念,以及物象皆心幻、物象本无别的佛教境界。也可以看作是苏轼对通达、淡泊、超然人格境界的追求。

结语:苏东坡本来就是个心胸宽阔、旷达的人,加上他好道教、喜佛法,虽然他也有悲苦、困惑、烦闷且会在诗词中抒发,但他能想得通、放得下,能释然、有自己的辩证哲理。如“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。”又如“人生如逆旅,我亦是行人。”再如“枝上柳棉吹又少,天涯何处无芳草。”等等,均可见一斑。@九思堂笔记 欢迎关注,一起谈论古典文化艺术。

(图片来自网络,投诉必删。)

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。