二战时,日军明明可以和德军夹击苏联,为何还要去招惹美军?

日军不打苏联打美国,这就是个傻瓜行径。

翻开历史书,我们会发现有个惊异的时间节点,莫斯科保卫战在1941年12月5日开始转入反攻,而日本却在12月7日选择了进攻珍珠港。

当年日本海军大臣米内光政(后来当了首相)曾经骂过这是“笨蛋行径”,他认为脑子有病的人才会跑去找美英开战。

日本不仅没有对自己的盟友德国进行支持,反倒与苏联关系保持的好得很,一门心思在满洲里修要塞,就是不出兵进攻苏联。

日本的战略从一开始就存在大问题。1931年的918事变,日本得到了极大的好处,也彻底点燃了军国主义的火焰。

如果事情就这么继续下去,逐渐蚕食中国,将东北细嚼慢咽掉,过个三五十年可能日本真的就有大陆国土了,中国也会更加困苦。

但日本却急不可耐的在1937年发动了全面侵华,这一下让日本掉进了火坑。

此时出现了两个主要问题:

1.日本得罪了西方殖民者的在华利益,有点撕破脸了。

2.日本底蕴不足,没想到中国人这么能扛,让战争迟迟无法结束。

所以,日本陷入了矛盾,一方面他们苦于侵华战争这个入不敷出的泥潭,二来日本很没有安全感,始终害怕西方会趁其被中国削弱时下杀手。

日本人也不是傻子,他们想到了几个突破口。

与德意联盟,组队抱团取暖;向北对付苏联,来个日俄战争2.0;向南对付英美,占领东南亚。

当时日本内阁争吵的非常厉害,不仅仅是陆海军的对立,陆海军内部也都发生了强烈的矛盾,双方都有派系支持南北向的战争。

吵架的结果相当无语,可以视作海军的北向派暂时占据了上风,但陆军及海军内部的反对派则并未服气,只是抱着“姑且一试,你行你上”的态度在应付了事。

于是,日本军队在张鼓峰、诺门罕一带试探性地对苏联发动了进攻。

这场冲突非常令人摸不着头脑,喊着要北进的海军根本没挪窝,陆军各大强军也缩在后面,仅有个很一般的关东军23师团去送了死。

诺门罕事件很明显是个政治仗,大佬们都聪明的“利用”了这个事件,不仅海军中的少壮派被打压,陆军中“下克上”的后辈们也遭到了清洗。

因此,对苏作战后的日本,开始与苏联“交好”。双方签署了《苏日中立条约》,苏联撤掉了对华援助,日本投资苏联北库页岛的石油,双方维持这种利益关系到战争结束。

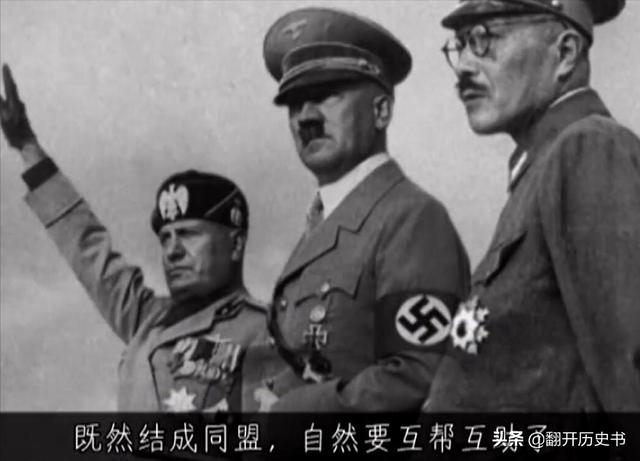

也就是在这段时间内,德意日三国联盟终于被促成了,但这个轴心国同盟比较偏离实际,并没有给日本带来多少抱团取暖的温度。

日本想维持的是战略上风,包括对中国的占领,对亚洲利益的持续攫取,以及国际上的安全感。他们并不反对夹击苏联,但前提是德国得拿出实实在在的优势。

实际上,德意日三国轴心维持的相当松散,相互其实都不存在大的利益一致性,因此各家都有小九九。

日本当年不少高层其实很满意对苏的“冲突”结果,权力巩固了,军队被梳理了,石油资源也拿到了,还暂时解决了苏联的威胁,剩下的只是观望而已,看看德国能否把苏联收拾掉,然后日本便可在关键时刻出手,分一杯羹。

如果德国没这本事的话,日本也不必与苏联去死磕了,毕竟诺门罕日军已经见识到苏联那种疯狂的打法了,心里还是怵。

与过度“恐苏”、急于见好就收的心态比起来,日本却对美国颇有点不以为然。毕竟美国当年只是个靠两洋舰队糊面子,兵力不过十几万,还被大萧条摧折得满目疮痍的国家。

日本人研究美国多年,认为美国人怕死,自闭,经不起大战,国力与波兰相若。毕竟当年的美国,还不是后来的工业猛兽。

而且当年日本的“南向”政策对付的并不仅仅是美国,还有英国、荷兰、法国等殖民大国。它本质上既是日本长期对东南亚经营的一个质变,也是日本忍受不住入不敷出的对华战争所作出的突围举措。

更妙的是,德国非常给力,欧洲已经打烂完了,什么法国、荷兰、比利时倒了一片,仅剩英国在孤岛上苦捱,那东边没人管的殖民地,日本不取还算什么帝国主义?

尤其是美国对日本禁运后,严重缺乏钢铁、石油等物资的日本,已经被逼到了墙角,他们要么继续在无望的侵华战争中继续深陷,要么抢夺东南亚的油气资源打开一条生路。

所以,尽管井上成美、山本五十六、米内光政“铁三角”极力反对与美英开战,日本已经熊熊燃烧的军国主义之魂已经按捺不住了。

山本五十六反对归反对,进入角色后,依然尽心尽力的帮助国家策划对美作战方案,但他的思想也充满了日本式的刻板和幼稚,居然认为能通过卡时间宣战,达到既偷袭打击太平洋舰队,又抢先发布战书的“正义高度”。寄希望于如此能震慑美国民众,迫使美国畏战退缩。

岂不知美国人正巴不得要打一场大仗呢,大萧条让无数存活的企业为产能过剩发愁,美国人是怕死,但有钱赚的时候他们可以不要命。

我们也不能说日本人做的太差,他们的确拿下了菲律宾和东南亚几大块殖民地,还顺利的重挫美国太平洋舰队、欧美殖民舰队、英国两次Z舰队,如果不是国家底蕴实在太差,它们还能多表现一番。

二战时,日军明明可以和德军夹击苏联,为何还要去招惹美军?

二战时期,日本的确可以与德国从东西两个方向夹击苏联,进而扳倒这个庞然大物,实现两大轴心国顺利会师的目标,但是日本考虑再三,还是放弃了这一计划。

上世纪三十年代,军部开始掌控日本政治走向,关于日本扩张问题,军部内部分为两派,陆军部希望通过扩大对华战争,占据更多土地,尤其是东北地区,幅员辽阔,资源丰富,日本计划,通过深耕满洲,实现工业化,扩充实力,进而与苏联争雄。

其时苏联已经完成工业化,工业规模和产值跃居世界第二,尤其是重工业,更是远远强于日本,陆军部认为以日本的工业和军事实力,短期内无法在地面战争中击败苏联。

陆军部的看法有一定道理,1939年的诺门坎战役被史学界称为“一场秘而不宣的战役”,也可以看做是双方的一次摸底行动,此战虽然由日本挑起,但日本方面明显准备不足,无论参战人员数量,还是火力配备,都有仓促上马的嫌疑。

日军第6集团军司令官狄州立冰将军,因为担任过日本驻苏联武官,自诩“苏联通”,他在战前告诉部下:“此时的苏联红军跟日俄战争时的俄军没什么区别”。

与日本的草率相反,苏联方面对日本的举动异常重视,其时“大清洗”尚未结束,许多成名的将领或者有经验的指挥员遭到处决或者监禁,战斗力大大受到影响,但苏联却第一时间派出了军中后起之秀朱可夫将军。

初出茅庐的朱可夫虽然对日军缺乏了解,但在调兵遣将方面毫不含糊,他充分利用苏联在后倾保障方面的优势,以数倍的炮火对日本军队狂轰滥炸,至战役结束,苏军共计消耗弹药三万一千吨,而整个斯大林格勒战役,也不过耗费弹药八万吨。为此,西伯利亚铁路不得不连续两个月满负荷运行,以支援战斗。

苏联装甲兵,更是占据绝对优势,光是8月20日的总攻,苏联就投入坦克524辆,装甲车385辆,远远超过日军装甲部队的总和,战争中多次出现日军步兵对阵苏联坦克的画面,虽然日军曾创造过“燃烧瓶之夜”等以弱胜强的战例,但苏联很快取得优势,并攻破日军防线,让依旧沉浸在日俄战争胜利中的日本将领大吃一惊。战后,引发冲突的日军第23师团小笠原中将更是引咎自杀,以谢天下。

日本的失败可以看做是内部意见不统一情况下的一次莽撞出击,战后日本陆军对内严厉追责,长期存在于日军内部的下克上风气被彻底铲除,

而苏联,明显意识到了即将到来的危机,所以快刀斩乱麻,以战止战。战争刚一结束,苏联就启动和谈,见好就收。

此战过后,日本内部海军派占据优势,南进成了主攻方向。

除了诺门坎战役造成的影响,日本和德国相互之间的不信任也是未能携手出击的重要原因。

德日虽然是轴心国,但由于地理位置遥远,文化背景差异巨大,双方的关系并不像想象的那么密切,一战后,日本以战胜国的姿态抢占了德国在山东的权益,从背后给了德国一刀,双方一度反目,希特勒上台后,出于扩张的考虑,修复了日本的关系,但在日本看来,与德国一起对苏联作战并不划算。

从苏联地图来看,苏联的工业区和大城市都集中在靠近欧洲一侧,那里土地肥沃,资源丰富,气候也相对良好,德国进攻苏联,很快就可以获得回报。而日本如果要对苏联进攻,除了远东地区个别城市--例如海参崴,就必须要穿过辽阔的西伯利亚,西伯利亚遍布沼泽湿地,人烟稀少,交通落后,更可怕的是,西伯利亚的冬天极度寒冷,就连俄国人自己都不愿意过来。

以日本的人口和国力,如果完整占领西伯利亚,根本没有余力再对苏联发动进攻,而且还必须放弃更加有吸引力的中国,明显得不偿失。

除此以外,1937年,中日战争全面爆发,日军为了全面占领中国,消耗了大量的兵力,光是南京保卫战,日本就消耗了诺门坎战役三十倍的丹药,无力再与苏联全面开战。

两相对比之下,日本暂时放弃了对苏联作战的念头。

苏德战争爆发以后,苏联节节败退,日本内部对苏作战的呼声再度高涨,德国也希望日本和土耳其能够加入对苏联的作战,从东部南部夹攻苏联,毕其功于一役,但随着战役走向的转折,两国都放弃了对苏联作战的企图。

当然,苏联对日本也并非毫无防备,一直到日本全力南进,苏联才把远东地区的二十个亚洲师抽调回西线,给了德国致命一击。

我是历史达人日慕乡关,欢迎关注!

二战时,日军明明可以和德军夹击苏联,为何还要去招惹美军?

怎么打么,1939年的时候日本关东军9个师团,毛子远东军30个师,虽然说本子的单个师团人数比毛子多将近一倍。但总人数还是低于毛子,再说本子师团里的重武器,尤其是火炮、坦克远不如毛子,打个毛线。诺门罕虽然说两边伤亡都挺大的,但日本的战争潜力(尤其是资源和工业规模)比不上毛子啊,再说日本还被我们拖在内地,兵力和资源都不够。

再说了,日本本来就是个重海权的国家。北上的话海军干嘛?真混吃等死把舰艇当旅馆啊。

而且南下的话,东南亚诸国有丰富的石油、橡胶、有色金属。这些都是日本当时急缺的战略资源。而北边有个毛线,当时光是荷属东印度的石油就有800万吨年产量。西伯利亚当时还没咋开发,年产量也就100万吨。

东南亚还有丰富的人力资源可以用作劳工,西伯利亚找熊都比找人方便。

所以说,一个刚不过毛子,二个北进的力量缺乏,而南下有强力的海军作为基础保证,三个南边的资源比北边丰富的多,而太平洋舰队实力上来说,当时的美军纸面数据比日本高不了太多。日本人认为抢夺先机的话,是可以打平衡的。

二战时,日军明明可以和德军夹击苏联,为何还要去招惹美军?

在轴心国集团中,最早与苏联交战的,不是德国,而是日本。

早在1938年和1939年时,日军就分别在张鼓峰和诺门坎与苏军有过交火。

如果把苏俄内战时,日本出兵也算上(协约国干涉苏俄内战期间,日本出兵最多,参战时间最久),日苏之间可以说是积怨已久。

(1918年协约国出兵占领海参崴)

而就在日本与苏联较劲时,德国在干嘛呢?

希特勒上台前的德国魏玛政府,与苏联的关系非常好。苏联优先发展重工业,德国没少给苏联提供先进技术。

作为回报,苏联也没少帮助德国暗中培训军队技术人员,比如飞行员。(受凡尔赛条约的限制,德国不准有空军,不得制造及拥有潜艇和坦克等武器。所以德国把技术人员送到苏联实践)

在整个1920年代,苏德的关系都非常好。

虽说希特勒上台后,由于宣扬纳粹主义。德国和苏联的关系急转直下,闹得非常僵。

但到了1939年,随着法国的撮合英国与苏联的关系,苏联与英法越走越近。

希特勒很担心,英法会与苏联结盟,联起手来夹击自己。因此,正当日军与苏军在诺门坎激战时。(1939年5月至9月)

德国不仅没有任何响应,反而却是与苏联积极搞好关系。

并于1939年8月23日,在瞒着日本外交官的情况下,与苏联签署《苏德互不侵犯条约》。

这个条约,不仅让日本人凉了心。还直接让当时日本的平沼骐一郎内阁总辞职。

平沼骐一郎下台时,无可奈何的说:“欧洲的情势复杂奇怪呢”。

他是无论如何也想不通,德国人为什么会坐视不理。

要知道,早在1936年11月,日本就与德国签署了反共产国际协定,组成军事联盟。

而这个反共产国际协定要对付的国家,就是苏联。

也正是有这层结盟关系,所以日本才敢招惹苏联。

结果,条约就是废纸一张。德国为了自己的利益,根本不配合日本。

当然,希特勒这么做,也没错。德国当时确实不适宜与苏联翻脸。

希特勒作为德国总理,他当然是要优先考虑德国的利益了。

但“优先考虑自身利益”这一外交准则,也同样适用于日本。

1940年,日本与德、意结成轴心国。美国因为这件事,盯上了日本。

进入1941年,美国加大对日本的制裁力度。

特别是苏德战争爆发后,美国下了通牒,日军必须从中国退兵,否则立即切断贸易线。

日本当时只有两个选择。要么对美开战,抢东南亚的资源。要么从中国无条件退兵。

集中兵力于东北,与德军配合夹击苏联。在当时已经完全行不通了。

因为这时候再打“反共牌”,美国不买账了。

如果早两年,也就是德国闪击法国前,德国和日本夹击苏联,英美可能还会力挺。

但现在法国已经投降,德国已经在欧陆称王称霸,挑战英国的霸主地位,同时还隐隐威胁大洋彼岸的美国。

这个时候,苏联是英美唯一还能打出制衡轴心国的底牌。

日本这时候出兵苏联,英美怎么还可能支持它的行动呢?

(黑色为轴心国控制范围)

而没有英美的支持,日本人又要从哪来搞来石油、橡胶、钢铁等资源,支撑自己与苏联全面开打呢?

靠掠夺苏联,明显行不通。那必然又是另一个中国战场。(典型的深陷泥潭)

所以,与其如此。日本倒不如撇开苏联,与苏联签署互不侵犯条约。就像德国那样,先稳住苏联,然后掉转头对付英美。

这个时候,日本也只有靠掠夺英美资源,才能继续维持它在中国的战争消耗,才能维持它国内的稳定。

我们现在觉得,日本打美国的计划很傻。但当初人家觉得自己可聪明,可理性了。

大本营认为干掉美国太平洋舰队,等于动摇国本,美国大概率会求和。

这不是瞎想,是基于历史经验。

当年干掉了北洋舰队,大清就投降了。

干掉了波罗的海舰队,沙俄就请降了。

在日本人看来,干掉太平洋舰队,美国有至少80%可能性会求和。

当然,后来美国爆兵爆装备,给日本人上了一课,告诉日本人,什么叫土豪。

但那是后来的事。

我们从1939年至1941年,德国和日本各自的选择上,不难看出。日本和德国,都是各有各的小算盘,都优先考虑自己的利益。

很多事情,它们根本就不跟对方商量。

它们执行的都是机会主义的策略。

也就是各打各的,通知对方一声。是否愿意配合,纯属自愿,不强求。

比如,日本在东北与苏联打,事先并没有与德国制定协同计划。日本人以为,自己这边交上火,德国那边就会出兵。可实际上,德国只是把日本当棋子。日本在东边打,它在西边就趁机捞一把,敲苏联竹杠。

德国不出兵配合,日本也没办法。

(希特勒与东条英机)

当然,日本也一样。德国在欧洲打,它就在亚洲趁机扩张地盘。

比如1940年,德国攻占法国,日本就立刻南下越南,攻占了法属印度支那北部。

1941年,德国进攻苏联,日本内部也不是没有争论。

南进和北上两派,也做出过商讨。双方争论之下,决定做两手准备。

北方搞“关特演”大演习,为配合德国夹击苏联做战备。

南方则南下西贡,为进攻东南亚的英美殖民地做准备。

但结果一落实,才发现北进根本不现实。

按照参谋本部的计算,侵苏最少需要25个师团的兵力,而当时驻守满洲和朝鲜的日军仅有14个师团。因此,就还要从本土调入7个师团,从中国关内调入4个师团,另外再从中国关内抽调6个师团作为总预备队。

在战略物资上,关东军当时所拥有的弹药仅可满足30个师团2~3个月作战消耗,粮食仅可供16个师团2个月之需,汽油可供16个师团5个月之用。

这点家当,根本就是连西伯利亚的寒冬都等不到就消耗完了。

因此到了7月,日本参谋本部一看对面苏军的部署压根就没减少,而7月26日美日关系进一步恶化,罗斯福总统宣布美国将会冻结日本的海外资产,到了8月1日,美国就直接石油禁运了。这等于是直接把绳索套到日本人的脖子上。

眼见情况不妙,日本参谋本部立即令取消北进计划,留下16个师团防备苏军,其余兵力和物资,一律调往中国战场,以及为11月南下作战作准备。

看到没,从始至终都是机会主义思维。磨蹭了几个月,才发现自己没有资源打苏联。

早干嘛去了?

珍珠港事件前,日本提前一个月通知了希特勒。说是通知,其实就是通牒。

意思就是说,我这边要开打了。我跟你知会一声。你反不发对,支不支持,我无所谓。反正我要开打了。

关于希特勒当时的反应,很多人说希特勒气死了,但其实这是谣言。

希特勒当时高兴死了。因为美国当时也制裁德国了,几度从太平洋调兵增援大西洋,有对德大打的趋势。因此,希特勒当时急需要日本在太平洋点一把火,把美国的注意力吸引过去。

也正是因此,美国对日宣战后,希特勒马上就对德国宣战了。

这一次宣战,可以算是日德结盟以来,第一次协同配合。

但不久后,日本还是坑了德国一把。

按道理,德国向美国宣战了,日本也应该对苏联宣战。

打不打,可以先放一边。起码要表态,对德国有个态度。让苏联不能专心于西线。

结果日本就是不宣战。甚至连美国援助苏联的物资船,日本都不拦截。日本为了不想得罪苏联,甚至可以在对美国已经宣战了情况下,不打美国的货轮。苏联正是看到日本的态度后,才放心大胆从东线调兵增援西线。

相比于同盟国,尤其是美国,能舍弃意识形态之争,花大力气,全力支援苏联。德日间的那点配合,基本可以算是忽略不计。

与其说二者是盟友,不如说,它们是在共同利益诱导下,拼凑在一起的草台班子。

因为日本和德国的战略目标,完全不同。

德国的目标,是征服世界。它的军事行为很大程度上,是受意识形态驱动。

日本以征服亚洲为主,它的动作,属于传统的民族争霸思路。从日俄战争起,追求的就是赶走西方人,建立一个由日本人独霸的亚洲。

(“大东亚共荣圈”宣传画)

因此,在对苏联作战的问题上。以意识形态为驱动的纳粹德国,是一定要把苏维埃从地图上抹除的。

而受传统的民族争霸思路影响的日本,则没有与苏联死磕的想法。

早年,苏联成立时,日本确实怕苏联(日本有当时亚洲最庞大的工人阶级)。所以日本没少找苏联的茬。但越往后,日本发现苏联没有在自己家里搞意识形态斗争的意思,它也就放心了。

只要苏联保证不侵犯中国东北,不影响日本在亚洲称王称霸,日本政府不介意苏维埃政权的存在。

德、日的驱动力不同。那它们在对苏联作战这种大事情上,始终没默契,也不奇怪了。

二战时,日军明明可以和德军夹击苏联,为何还要去招惹美军?

二战的时候如果日本不去攻打美国,而在1941年12月5日之前与德国一起夹击苏联的话。我认为,苏联真的有亡国的危险,因为当时苏联已经被德国人打得不行了,莫斯科也危在旦夕了。于是乎,很多人说日本不在苏联最脆弱的时候去夹击,还跑去进攻美国。这实在是—傻子的行为,其实当时的情况没有大家想象的那么简单。

历史上的实际情况是:日本最后自信心爆棚外加上战略失误,跑去偷袭了在日本看来是个“纸老虎”的美国。最终让日本付出了极其惨重甚至差点亡国灭种的代价。

很多人说,二战时期日本最大的失误就是跑去招惹了——“战争怪兽”美国。这一下不光日本自己遭受到了毁灭性的打击,就连德国也被连累了。美国的加入最大程度上的改变了二战的走向,其实在美国加入二战的那一刻开始,法西斯们的最后结局就已经注定了……

当年日本为啥非要去突袭美军的珍珠港基地,招惹美国人呢?当年日本为什么不在苏联最虚弱的时候与德国人一起夹击苏联呢?这两个疑问一定是无数网友想了解、想知道的。

下面我们开始一个个地分析:

1941年,日本和苏联签约

日本当年为什么没有和德国人一起去夹击苏联呢?整个二战期间,日本和苏联的关系很奇妙。一开始日本和苏联在张鼓峰和诺门坎打了两仗,不过日本都已失败告终了。

后来在1941年4月的时候,苏联找到日本签订了一个所谓的《苏日互不侵犯条约》。该条约签订了以后,苏联和日本一直到1945年8月之前都处在:井水不犯河水的状态。

在这期间两国基本状态就是:日本人和美军在太平洋血战;苏联人和德国人在欧洲打得无比惨烈。

当美国人在1945年8月,对日本投下第一颗原子弹以后,苏联才匆匆地出兵东北的。苏联人之所以这么快出兵,主要是害怕:日本人扛不住原子弹的打击直接投降了,这样苏联就一点好处都没有了。

时间回到1941年6月22日这一天,这一天希特勒集中了:550万大军、4900架飞机、3700辆坦克、47000门大炮、190艘军舰,从三个方向以“闪击战”的方式对苏联发动了人类历史上最大规模的突然袭击——苏、德战争全面爆发。

苏德战争爆发的一开始,苏联人几乎是被德军吊着打的状态。开战第一天,飞机的损失就多达1200架;

在苏、德战争开打的头18天里,苏联方面就损失:2000列火车的军火,3000门大炮,2000架飞机,1500辆坦克,以及30万苏联红军被俘。

苏联战俘

苏、德战争开打的前四个月里,苏联损失兵力在300万人以上,武器装备的损失更是不计其数:其中损失各种火炮70000门以上、作战飞机损失在7300架以上……

德国人在开战仅仅五个月不到的时间就打到了莫斯科城下了,眼看着苏联的首都危在旦夕了。不过后来苏联人靠着:顽强的战斗意志、酷寒天气的加持,外加上“援军”的到来,最终取得了莫斯科会战的胜利。

苏联人在莫斯科发起反击的日子是:1941年12月5日,也就是说两天之后的12月7日,日本偷袭了美军的珍珠港基地。

试想一下:如果日本人在1941年12月5日以前加入夹击苏联的作战,估计苏联人很有可能就一命呜呼了。当时苏联已经被德国打的不行了,军队伤亡惨重、物资损失严重、各种武器装备更是一地鸡毛的状态。

另外还有一个最重要的因素,苏联人之所以能够取得莫斯科会战的胜利,其中一个主要原因就是:苏联把在远东防守日本的40万大军撤了回来对德决战了。试想一下,当时苏、德都已经打的精疲力尽了,这40万生力军为苏联最后的反击提供了巨大的作用。

那么为什么日本人当时不选择和德国人一起去夹击脆弱的苏联呢?其实原因也很简单:

1、当时日本人主要的战争对手是我们,本来日本想着是速战速决的,可是后来战局的发展出乎了日本的意料之外。此时的日本没有做好与苏联爆发全面战争的准备。

2、日本人也曾经试探性地和苏联爆发过冲突:1939年5月的时候,日本和苏联在诺门坎打了一仗。不过此战日本人是打输了,从此以后日本人觉得:苏联的实力还是不错的。于是乎,日本也就没有勇气和苏联全面开战了。

3、日本当时就算是去夹击苏联的话,也要穿过漫长的西伯利亚地区。这样一来,外部补给怎么办、即使打下来又有啥用,都是无人区。

4、话说回来,日本和苏联早在德国还没有攻打苏联之前就签订了《苏日互不侵犯条约》了。虽然从后来的历史来看,这个条约和废纸也差不多,但是起码表示当事双方在当时都不想出手。

其实还有一个大家意想不到的理由那就是:希特勒根本就没有要求日本去夹击苏联的。

第一是因为:希特勒觉得自己完全可以摆平苏联,甚至在苏联漫长的冬季到来之前,德国就已经可以取得胜利了。

第二是因为:德国和日本在二战前的关系其实不是很好。德国在山东青岛有着巨大的战略利益。日本侵华以后的很长一段时间里,德国人还暗中帮助我们抗日的。一直到二战全面爆发以后,德、日才慢慢地变成同盟关系的。

以上就是日本没有与德国一起夹击苏联的主要原因了,大家看看还有什么需要补充的。

延伸阅读一下:日本既然不愿意去夹击苏联,那么为什么又要跑去招惹大洋彼岸的美国呢?很多人都说,日本在二战中干得最错误的一件事就是跑去招惹了美国。通过后来的历史发展趋势来看的话确实也是如此。美国人加入进来以后彻底的改变了二战的走向了。

美国人一鼓作气消灭了日本60%以上的陆军精锐、80%的空军还有几乎所有的海军。最后美国人用东京大轰炸和两颗原子弹彻底把日本打趴下了、打服气了。

说白了就是:美、日两国的战争潜力、战争实力根本就不在一个档次上面,美国对日本是碾压式的打击。

其实在日本偷袭珍珠港以前,日本国内也发生过激烈的争论,争论的焦点就是:到底要不要去偷袭美国。不过最后主战派占了上风,从而造成了偷袭珍珠港事件的发生。

我们一起来分析一下:日本当时为什么要跑去攻打美国呢?

原因一:日本没有办法了,必须去冒险一搏

日本当时陷入了战略僵局之中无法自拔了。日本原来设想的是:三个月就能搞定我们,后来发现这是不可能完成的任务。随着日本在侵华战争中越陷越深,物资消耗已经达到了极限了。

日本本土资源是严重匮乏的,战争中的消耗主要靠进口和掠夺了。美国由于看出了日本的战略野心,于是乎,开始封锁日本的对外贸易特别是石油贸易。

日本当时面临的局面是:一边是无穷无尽的战争消耗;一边是美国人无情的资源封锁。当时的日本只有两条路选择:一是,等死或者撤军、二是,拼死一搏。

最后日本选择了后者,也就跑去偷袭了美军珍珠港基地了。

原因二:日本人当时已经“疯了"

日本在近代以来取得了巨大的军事胜利,于是自信心开始爆棚了起来。1895年,日本挑战大清朝,结果甲午海战大胜而归;1905年,日本挑战沙俄,结果又大胜而归。

这两次的胜利让日本人觉得:日本是天下无敌的、是战无不胜、攻无不克的状态。当时日本国内的主战派完全占据了上风、日本普通群众也陷入了一片狂热之中。

最终的结果就是:日本人抱着必胜的决心去偷袭了美国的珍珠港基地。

原因三:在日本眼里美军当时只是个——纸老虎而已

前面说过了,日本人当时是狂热的、自信的、找不着自我定位的。但是当时的情况来看的话,日本人确实有骄傲的资本和实力。

当时日军已经有好几百万了而且都是精锐之师,海军虽然比美军差一点点,但是空军和陆军都是领先的。

1929年美国发生了举世震惊的大萧条事件,美国人的实力是一落千丈了。虽然后来罗斯福新政取得了一定的效果,但是美国的实力表面上也就一般般而已。何况当时美国实行的是“孤立主义”政策,也没有大力的发展军事力量。

当时美军的总数在50万人左右、各种武器装备和军事物资看起来也不行、军人也没啥战斗意志。日本人在权衡再三之后坚定地认为:美国就是纸老虎而已,日本完全有实力干掉美国。

可是后来的局势发展完全出乎了日本人的预料,当日本空袭珍珠港以后却把人类有史以来最强的“战争巨兽”给唤醒了。

往后美国人的战争潜力、征兵能力、军人的战争意志力都空前大爆发起来、外加上美国人制造武器装备和战争物资的速度和数量都是日本不能承受之重。随着两颗原子弹无情的砸向日本,最终日本只有选择无条件的向美国人投降了。

最后的结局就是:日本在错误的时间选择了一个错误的对手,然后把自己打的差一点就亡国灭种了。不过还好美国人还讲点武德,不光管打还管建,又把日本重新建成了一个发达国家。不知道这算不算——因祸得福。二战时,日军明明可以和德军夹击苏联,为何还要去招惹美军?

日本并不是明明可以和德国一起夹击苏联,为什么这么说,因为德国和苏联打起来的时候,日本三分之二的陆军已经在亚洲打的不可开交了。那已经是1941年了,我们国家抗战最艰难的时期已经过去了,虽然很艰难,但是比开战初期好很多了,形成了很多抗日力量,并且壮大,在几年的战争中也走向成熟了。那一年日本已经准备在亚洲扩大战事了,入侵东南亚各国。

大量的日本陆军无法抽调,还哪有富余的力量去进攻苏联,苏联在战争结束的时候可是还有九百多万军队呢,想凭借一时获得的局部胜利还难以打垮苏联。

日本陆军和海军之间有持续时间长且很深的仇怨,这是所有人都知道的事。如果陆军全体出动在亚洲作战,陆军在日本国内的地位肯定大幅提高,一切都得给陆军开绿灯,资源可着陆军用、钱可着陆军花。这个战列舰,那个航母都会变成九七式坦克或者三八大盖的子弹,海军能愿意看到这种情况出现吗?

海军肯定得找个强大的对手干一仗,这个对手越大,日本政府才会越重视海军的发展,拿出家底来给海军敞开了造飞机和军舰。

而且即便日本不去招惹美国。美国依然会参战。日本入侵苏联,德国的压力就缓解了,德国就会抽出力量对英国作战。美国绝对不希望大洋的对岸有一个强大且危险的存在,肯定会出兵协助英国作战,德国多了一个对手,衰落更快,德国倒了,日本就得对抗整个地球了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。