为什么古代要抑商扶农,难道古人不懂钱的好吗?

为什么古代要抑商扶农,难道不知钱的好吗?

一,要从人类的发展史上看的问题 ,最早人类 捕猎,打鱼 为生存的基础,随着人类发展人群越来越多,食物链就产生了供给困难,为了更好的适应人类发展,人类就是探索其他食物的替补,为农耕文化开启了人类发展篇章,看古代任何昌盛的王朝 ,他一定掌握了当时先进的农耕文明。

二,社会发展的定律,它一定是以农业文化为基础,工业发展的前提,它必定是粮食供给充足 ,古时候粮食产量严重不足,无法供给大量人群的食用,在当时社会的发展需要一定是扶持农业,北方游牧民族的入侵 ,中元王朝的更替,都围绕着粮食。

三,抑商,还是为围绕着粮食产量不足,需要大量的人力去开垦土地,就要限制人的流动量,商人是流动最活跃的 ,再加上古代信息不发达,交通又不方便,商人的本质就是低买高卖,社会就会更不稳定,经商的人多了又不生产,那粮食产量更不足,所以必须抑商。

四,不要疑惑古人的智慧,不要以现在的眼光看待古代的问题,要以古代,条件,时间,现实,与人类科技发展的进化去看待问题,无不反应 抑商扶农是当时正确的人类社会发展历史。

为什么古代要抑商扶农,难道古人不懂钱的好吗?

我们现在生活的空间,可以说离开了钱,生存都成了一个问题。钱的意义何在?钱其实就是生存所必须的资源。

脱离了自给自足的城市,对于货币的依赖程度就要大于农村或者庄园。可以说越是自给自足,对货币的依赖程度越低。中国历史在很长一段时间里,就是处于自给自足的社会形态。

货币的价值在于交换,如果没有了交换,货币也就失去了价值。自给自足就可以不需要通过货币进行交换就能获得生活资源,所以对钱的依赖性就大大降低了!

粮食则不然,无论是靠货币去换取,还是靠实物交换,粮食都是绝对不可或缺的生活资源。尤其是我们这个以农耕为主体的社会形态。

粮食的产量,是由人口、品种还有种植技术决定的。由于当时的粮食作物和种植技术这两项因素决定,所以人口这个因素就变得特别重要了!也就是说,必须要有大量的农业人口来保证粮食的产量。

这就是说商人必须有,但是不必太多,够用就行;而耕种者必须要保证有足够的人口。如何保证这个比例,重农抑商就是一个非常有效的方法!

自从商鞅变法之后,秦国采用了奖励耕战。秦国奖励耕战的成功,更是大大刺激了后世对于农业的重视。

由于中国历史上战乱不断,应付这种战乱局面的最佳方法还是要扶持农民。鼓励农民耕种,就可以把农民束缚在土地上。农民被束缚在土地上,平时可以耕种,战时可以补充兵源。

商人们则不然,商人们没有被束缚在土地上,他们拥有很大的流动性。对于这种可以任意流动的人口,给国家的人口管理必然带来一定的困难。当有战争的时候,商人们要么发战争财,要么早就躲得远远的。既不能提供硬性的生活资源粮食,又不能作为兵源去补充兵力。

从这点来说,对于统治者来说,还是农民的价值大于商人。

所以中国历代重农抑商,就是要维持这种人口比例。当然商人们也不甘示弱,商人们便与官僚地主勾结起来,加剧了土地的兼并。这也是中国历史周而往复的一个原因。

【我喜欢以连续的眼光看待历史上的节点。】

【非常感谢您的阅读、点赞、转发、评论。如果喜欢敬请关注@寄暇学宫】

为什么古代要抑商扶农,难道古人不懂钱的好吗?

春秋战国时期,中国古人围绕着“重商”、“重农”展开过一场大辩论。重商政策的代表人物是齐国的管仲,重农政策的代表人物是秦国的商鞅。

齐国通过管仲变法,使得齐桓公成为春秋之霸主;秦国则通过商鞅变法,使得秦始皇灭掉六国,成为中国第一个大一统王朝。

重农与重商,谁更具有说服力,结果一目了然。

中国封建社会两千多年,除了极少数王朝没有打击工商业者之外,几乎所有的王朝都实行重农抑商的经济政策。

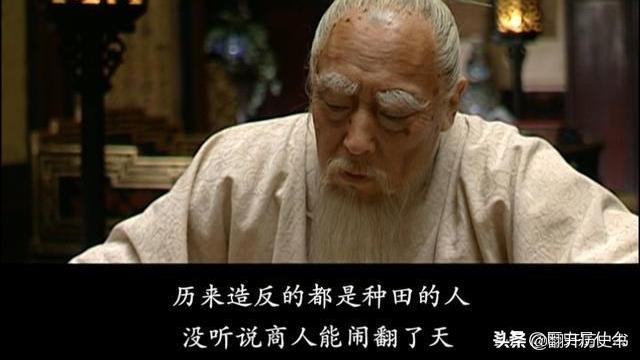

难道说,秦国的“重农抑商”的胜利,真的就这么具有说服力?其实并非如此。商鞅在实行重农抑商的经济政策时,成说过这么一句话:

“无裕利则商怯,商怯则欲农。”什么意思呢?如果经商没有过高的利润,那么商人就会放弃经商;商人放弃经商,就只能去种地。

人们到底是去种地、还是去经商,完全是一种逐利行为。

在商鞅的眼里,不论是重农还是重商,终究是要图一个“利”字。商人无利,自然就会跑到地里去当农民;管仲那边,也提出了“轻重鱼盐之利,以赡贫穷”的主张,也就是怎么获利怎么来。

先秦时期,经济领域最厉害的两个大佬,虽然以完全相反的方法去治国,却达到了相同的目的——富国强兵。

既然重商与重农都能达到富国强兵的目的,为什么2000多年来,统治者不约而同地选择重农抑商,而不是商农并重呢?

根本原因是社会生产力的制约。

然而,很长一段时间内,农业都是最先进的社会生产力!在春秋战国时期,最先进的生产工具,无疑是铁和青铜为材料制成的耕犁和锄头。

要知道,在此之前的人们,为了喝一碗香喷喷的小米粥,可能要在森林里冒着生命危险去和老虎搏斗。侥幸逃过老虎的猎杀、捉到一只鹿子,才能去和“农民”置换一碗米,从而喝上小米粥。

以鹿子置换米,就是最原始的经商方式。

在原始社会,没有任何一个原始人,会蠢到用一根鹿角去和别人置换米——尽管在今人看来鹿角是很珍贵的东西,在当时的社会环境下,鹿角就是一堆烂骨头。(仅举例)

看来,古人经商“以物易物”,并非拿什么东西都能跟别人交换;能跟别人进行交换的物件,越具有普适性,就越容易被交换出去。比如说,鹿子的肉可以吃,那么想吃肉的人就会拿手里的东西跟他交换。

久而久之,当所有人都默认一种“普适性”的物件时,它就被称为货币,亦或是钱。

通常情况下,钱越多,能置换的物品也就越多。

在一些特殊的年份里,钱的作用就没那么“普适性”了。比如说上世纪中叶的中国,人们想要买东西,必须同时拿出钱和购物券。这个时候,钱多了有什么用呢?除了让人怀疑你是个小偷,怕是没别的用处。

可见,在古代中国,经商并不比种地“省事儿”。

△古代制盐

自古而今,在钱之上,还有一种最具普适性的东西,那就是粮食和盐。

管仲变法主张“重商主义”之所以能够成功,除了管仲的商业头脑,还有一个很重要的原因:齐国掌控了春秋时期最重要的的战略物资之一——盐。

在统治者看来,钱和粮食(意指战略物资)相比,哪个更重要?钱固然很好,可是得有命花才行。而掌握了粮食,就会有数不尽的钱;可是掌握了数不尽的钱,只能引来一群强盗。

不论是商鞅还是管仲,他们变法都是为了掌握战略物资——粮食、盐。

因此,古人并不是不懂得钱的好处。相反,恰是因为知道钱的好处,才没有将其禁止流通;他们更清楚,在钱之上,还有更重要的东西。

为什么古代要抑商扶农,难道古人不懂钱的好吗?

答:中国历代王朝经济政策里,“抑商扶农”这条,几乎是各大王朝都要坚决执行的国策,有时甚至更到了“重农抑商”的地步。但如果就此说“中国古人不懂商品经济”甚至“不懂钱的好”,那才是严重的不懂历史。首先一个事实是,再“抑商”的统治者,也很懂“钱的好”,哪怕“抑商”最严厉的时代,对商业的扶持政策,也是从来不少。

比如在厉行“重农抑商”的西汉年间,到了经济逐渐稳定的汉惠帝年间时,就“弛商贾之律”,然后“弛山泽之禁”,然后有了汉朝“今法律贱商人,商人已富贵矣”的怪现象,和“文景之治”的治国成就。就连公认“讨厌商人”的明太祖朱元璋,也曾多次降低商业税,为穷困商人提供“假贷钱谷”的支持。甚至不惜斥巨资为商人建造“榻房”,给“合法纳税”的商人提供免费住宿仓储服务。商业发展对于国民经济的意义,他们心里“门清”。

那既然“门清”,为什么还要采取严厉的“抑商扶农”甚至“重农抑商”国策呢?首先一个原因,正是“钱的好”。对于历代封建王朝来说,特别是在开国百废待兴的时候,最重要的物资财富,就是粮食。

古代科技生产条件有限,作为“刚需”的粮食从来无比珍贵。历代的货币变了又变,铁钱铜钱银钱锡钱都有,个别年月连纸壳泥壳都曾当钱用。但粮食却从来是硬通货。就连历代官员的工资制定与发放,都常以粮食为“定价”“支付”手段。东汉官员领工资,就是“半钱半谷”,唐朝“岁禄”的支付方式是“禄米”。明初文官的俸禄也是以米来衡量,正一品每年九百石米,从九品每年五十石米。

这工资水平,也变成了后世历史票友“明朝官员工资低”的吐槽。但真的低吗?以《明实录》记载,明代的粮食亩产量比宋代提高了近百分之五十,水稻亩产最高也就是三到四石,平均水平两石左右。再刨去种子肥料等开支,种多少亩地才能挣出“每年五十石米?”放在明初年间,从九品官员的这点“工资水平”,至少相当于江南中小地主家庭一年的纯收入。不用抱怨低,古代的粮食就是这么金贵。

粮食增点产如此难,可恰如一部经典电影所说:“什么是人心,人心就是粮食”。对于历代王朝来说,想要国家长治久安繁荣,首先就是要手里有粮。赶上王朝初建的年月,再苦再难也要“扶农”。那么商业呢?在古代很多时候,特别是饥荒战乱百废待兴的年月里,囤积居奇的商人,就是农业生产的大敌,利益的趋势下,商人往往会哄抬粮价,与封建王朝争抢宝贵的粮食资源。

比如在“商品经济发达”的宋代,北宋中期的浙中灾荒里,就出现了“商贾争粟,富家闭粜”的闹剧。也就是富商们断绝粮食销售,关起门来等涨价。“官仓无粮”的北宋王朝呢?也只能眼睁睁干看,结果一场饥荒,导致“米斗二百,人死大半”。这还是大宋号称“太平盛世”的年月。到了北宋末年金兵南下时,汴京“豪商”们也趁机大发国难财,一斗米涨到了近两千钱,给接下来的“靖康之耻”,结结实实加一把火。

类似触目惊心的教训,自然也叫历代王朝警醒,对于商人的打压防范,也就成了常态。而历代王朝的繁荣兴旺,首要的突破口,依然还是农业的发展。比如北宋真正成为“富宋”,就是从宋真宗年间不遗余力的农业改革开始。而一生铁腕手段治国的明太祖朱元璋,也通过各类强硬的国策,令明朝田亩突破八百万顷,岁粮收入突破三千万石,是宋元时代的两倍。“宇内富庶”的景象,撑起了大明辉煌盛世。农业有多重要?一目了然。

而第二个原因也同样重要:对于古代封建王朝来说,把农民牢牢拴在土地上,才是王朝安全的基石。

历代封建王朝,都是以小农经济为主。一方面要靠充足粮食来支撑,另一方面,也要靠足够的自耕农来耕种。自耕农的数量越多,王朝的生产运转才越稳定。但商业,也往往是农业生产的“大敌”。以汉代晁错的抨击说,商人“男不耕耘,女不蚕织”,却凭着丰厚的利润和一本万利的盈利方式,一面“牟农夫之利”,一面“乘上所急,所买必倍”。也就是一边兼并土地,一边和农业争夺劳动力。实在是巨大威胁。

对这个威胁,早在春秋战国年间时,当时的“诸子百家”就口诛笔伐。毕竟如前文所说,农业增点产太难,而商业盈利太快,在农业不发达的社会里,一旦发达商业导致大量人口流失,必然会让统治者“肉疼”。战国学者荀子就认为“工商众则国贫”。汉代贾谊更疾呼商业发达是“天下之大残也”。从那时起,“省商贾,重农夫”就成了历代王朝“重农抑商”的重要论据。

而对于封建皇帝来说,这事儿,可不止是抢点劳动力的事儿。大量“流民”的增加,也往往成为封建王朝大乱的导火索。明太祖朱元璋对待“流民”的态度就说明了这点。洪武三年时,他就下令强制苏松嘉湖杭五郡流民就地垦荒种田。二十年后,他更对太原三百户流民采取了奇葩处理决定:如果他们在种田,就让他们就地落户,如果他们在做买卖,就地逮捕治罪。

参考一下明朝之前的流民起义,还有明末的农民起义,就知道他在担心什么。历代王朝的“重农抑商”,基本都来自这样的担忧。但随着封建经济的发展,各个王朝也会调整“抑商”政策,做出有利于商业发展的改革。如果不变革呢?可以看看鸦片战争前的清朝,19世纪初的嘉庆皇帝,就是“重农”思想的坚决拥护者,多次下诏书“重农”,且进行了“禁矿”等一系列改革,盼着能富国强兵。

可此时的清王朝,人口已经急剧膨胀,人多地少的局面早已是严重社会病,龚自珍形容当时清朝“不农”“不工”的游民“十之五六”。如果还抱着“重农”,无视工商业的利益,结果就是鸦片战争前,清王朝社会的极度贫困化,各地“游民”扎堆,“盗贼”遍地的景象。道光年间的广东学政戴熙,就形容当时“盗贼蜂起,民不聊生”。名臣黄爵滋更哀叹“灾黎可悯也,荒岁可惧也”。

看过这个就明白,为什么接下来的鸦片战争里,大清会被打到这样惨。惨败的背后,就是固步自封的苦果。一句“重农抑商”,背后多少辉煌,却又多少教训。

参考资料:冯尔康《生活在清朝的人们》、陈梧桐《洪武皇帝大传》、杨勇等《中国古代重农抑商思想成因探析》

作者:我方团队张嵚

为什么古代要抑商扶农,难道古人不懂钱的好吗?

金银虽好难做羹,

五谷方能慰腹空。

奖励农耕诚大计,

工商发展宜平衡。

为什么古代要抑商扶农,难道古人不懂钱的好吗?

自秦始皇统一中国后,炎黄子孙最大的问题,是填饱肚子不饿死人,故有民以食为天之说,那时侯科技不发达生产落后,需要大量的人力早出晚归,锄禾日当午,汗滴禾下土,所以,统治阶级较为重视农业生产,也是因为深深明白水能载舟,亦能覆舟的硬道理。

封建年代没战争时期抑商倒是没看到过历史记载,开店面酒店布匹坊集市赶场到处都是,甚至开妓院烟赌馆也是合法的,官府只管笑哈哈收税。题主所指的抑商可能是官府占股高利润的垄断生意,比如说贩盐鸦片黄金买卖等等,的确有这么回事。

有钱能使鬼推磨,人为财死,鸟为食亡,这骇人听闻之妙言都是古人创意出来的,如果说他们不懂钱的好,简直埋没了祖宗的智慧。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。