勤勤恳恳研究50年,4次申请院士被拒却被美国评上,最后怎样?

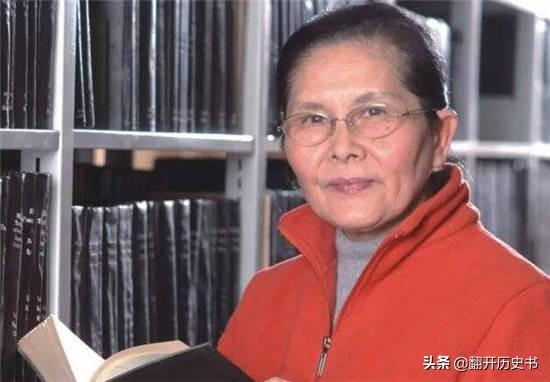

李爱珍,女,1936年生人,今年84岁。2003年,当选为亚洲太平洋材料科学院院士;2007年5月,李爱珍当选美国国家科学院外籍院士。

是的,就这样一位从事半导体材料研究的资深前辈,连续申请四次院士竟然都以失败而告终。在李爱珍老师第四次申请院士的时候,被以年龄过大为理由而拒绝。

半导体行业,这一点大家都有目共睹。就在李爱珍一次又一次被拒绝之后,美国向她伸出了橄榄枝,于2007年当选为美国国家科学院外籍院士。

具体来说,李爱珍老师在半导体行业的研究究竟有多牛呢?我们只需要看这一点便可,她是中国首个美国国家科学院外籍女院士。

不仅如此,李爱珍老师在稀土、半导体材料和器件与应用研究等方面都有着非常不错的成就;而稀土和半导体,对今天的我们来说无疑是珍宝存在的东西。

尤其是她研发出来的5至8微米波段半导体量子级联激光器,实现亚洲“零的突破”,因此成为第一位获得美国国家科学院外籍院士称号的第一位女性中国科学家,也是唯一一位没有本国院士头衔的科学家。

由此我们可以得出一个结论,李爱珍老师的科研成果真的很厉害,学术价值也非常的高,高到美国把第一次国家科学院外籍院士的称号给到一个中国女性科学家。

那么问题来了,为什么如此厉害的人物四次都没有被评上院士呢?

这里我们就有必要了解一下院士的评选机制:

增选院士每两年进行一次,每次增选总名额不超过60名,各学部增选名额分配,由院士大会常设机构确定,院士候选人通过两种途径获得推荐,不受理本人申请。

一是院士直接推荐候选人。每位院士推荐候选人不超过两名,获得3名或3名以上院士推荐为有效。

二是国内各有关科学技术研究机构、高等院校和中国科协所属一级学会,按组织系统推荐候选人。

然后各学部常务委员会组织院士对候选人进行评审和选举,坚持标准,遵循公正、客观的原则,对候选人进行全面、科学的评价。

选举实行差额无记名投票,差额比例为40%。获得赞同票不少于投票人数的2/3的候选人,根据得票数依次当选,满额为止。

对于对中国科学技术事业做出重要贡献,在国际上具有很高学术地位的外国籍学者或专家,可被推荐当选为中国科学院外籍院士。

由此我们可以看出,院士的评选标准其实还是有比较强的主观意识在其中的。而且院士评选一是需要院士直接推荐候选人,二是需要国内相关的研究机构去评选,最后实行无记名投票。

唯一能够解释的通的理由,大概就是李爱珍老师的确不被专家学者们所认同吧。

这一点,也的确符合最近几年人才外流的现象。拿清华北大举例,据数据显示,许多出国的清华北大学子其中竟然有高达一半的比例学成之后没有归国。由此可见,人才外流的现象依然非常严峻,这一点还是需要社会大众去努力吧。

错过了一个李爱珍老师,可不能再错过未来千千万个“李爱珍”了。

珍惜人才尊重人才,可不能光嘴上说说而已,你认为呢?

END.

作者:罗sir,新青年的职场内参。点击【关注】,每天为你带来更多职场洞察与新知。

勤勤恳恳研究50年,4次申请院士被拒却被美国评上,最后怎样?

最终李爱珍女士获得了美国外籍院士的称号,而且是中国女性第一人,但是李爱珍女士拒绝了美国伸出的橄榄枝,仍然在为中国科研做贡献。

但离谱的是李爱珍女士第四次申请院士被拒绝的理由是“年龄不符合要求”,中科院、工程院的年龄限制分别在65岁、70岁,但实际上,杨振宁、姚期智都是高龄被评选为院士。

很多人也需要说,杨振宁、姚期智这样的是个例。但是许多行政官员还在兼着行政岗位,他们也被评选为院士了:

2007年,时任建设部副部长的黄卫当选中国工程院院士。随后不久,黄卫当选北京市副市长,被人们称作"院士副市长"。两年后,黄卫赴新疆维吾尔自治区任常务副主席。

2011年,北京市委组织部发布的64项人事任免中,院士领导再次出现在北京的局级干部层面。中国科学院院士、中国农业大学生物学院教授武维华,任北京市农村工作委员会副主任。

中国工程院院士王玉普,兼任中国石油大庆油田有限责任公司董事长,在2009年升任黑龙江副省长。

中国工程院院士徐南平,2013年2月当选为江苏省政协副主席。

据统计,有两位院士为中国共产党十七届中央委员会委员;5位院士为十七届中央候补委员;中国工程院院士中,有26人为十一届全国人大代表;43位中国工程院院士为十一届全国政协委员,其中3人担任本届全国政协常委。

甚至于,李彦宏都被提名,比尔盖茨直接成为了外籍院士。我们不是要讽刺什么,我们要思考这背后的问题到底出在哪?

院士制度并非我国首创。

在法国最高学府法兰西学院中,永远只有40位院士,只有院士离开人世,才会评选下一位。一旦被选入法兰西学院,也就意味这位院士一定会被载入史册,会被刻在学院墙壁上。

在英国,英国皇家协会拥有1400名院士,在制定自己的章程、任命自己的会员时,无需取得任何形式的政府批准,但它与政府的关系是密切的,政府为学会经营的科学事业提供财政资助。但实际上并没有实体机构,总体是一种供给科研人员交流、进步的平台。爱因斯坦、牛顿、达尔文都是其中的成员。

美国国家科学院于1863年由林肯总统签署成立,作为联邦政府的科技顾问机构,是美国科学界最高荣誉机构,由科学及工程研究方面的杰出科学家组成。至今,美国国家科学院的院士总数增至2025人,李爱珍女士、颜宁女士都在其中。

但是在国外,院士是一种荣誉称号,无论是美国、英国、法国等等,最多就是极少的补贴。而在中国,院士除了作为国家科研最高荣誉,却跟很多实际的利益挂钩,这就是问题所在之处。

天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往!

河北宣布,在冀院士特殊生活补贴由每人每年6万元增加到20万元;新引进和新当选的院士给予100万元的科研启动经费支持;新引进院士给予一次性安家费20万元;医疗保健按副省级对待,每年两次健康检查;配备相对固定的专用车辆。

河南省明文规定,从2004年起,河南省省属单位院士年薪不低于20万元,省财政为院士每人补贴20万元配备工作用车,院士享受相当于副省级的医疗待遇,医疗费用实报实销并发给每位院士每月500元护理费用。

辽宁省出台政策,如果某单位引进或培养出一名院士,辽宁省将对该单位奖励1亿元。据悉,此前引进一名院士的奖励是2000万元,1亿元的力度在全国也属罕见。

......

这还只是各省出台的政策,相关高校,如武汉理工,起始补贴、科研启动资金、家庭补贴、住房补贴加起来超过500万。各大高校、各级机关都把院士当作会下金蛋的母鸡,都盯着为数不多的院士。而且院士在申请项目、申请资金时,永远都是优先供应,个人影响力超过了项目本身,许多没什么价值的项目却投入了超量的钱,只因为院士挂名。

而在美国,院士的头衔都影响,但有限。能获得什么样的待遇、资金,都要看项目本身,很多美国的院士也会经历拿不到资金,然后被裁员。

更为重要的是,国外院士的补贴少、影响力少,而且很多国家的院士不仅无法从这个头衔中获利,反而要补贴钱,英国皇家学会就需要会员补贴学会。不仅如此,每个院士还有帮助后生的义务,例如美国的院士咨询组。

国外的院士头衔更注重责任,自然只有高贵人品的人才会去争取;而国内院士就代表了许许多多的利益,自然许多非科研的因素就会掺杂进来。这也许就是为什么,钱学森先生临终前要留下三问的原因吧!

李爱珍女士评不评得上院士,我想李爱珍女士并没有那么在乎,可是李爱珍女士淡泊名利可以看透这些事情,未来科研路上的年轻人呢?他们会不会认为美国评选院士更科学?美国的科研氛围更浓厚?会不会对中国科研界的官僚主义感到厌恶呢?

这才是我们要思考的未来!

勤勤恳恳研究50年,4次申请院士被拒却被美国评上,最后怎样?

又不是冲锋陷阵为什么用年龄来限制科研人员,四次申请院士被拒却被美国评上,我想知道谁是伯乐!究竟是我国顶尖科学家太多太多了或者是美国人才太少了!

勤勤恳恳研究50年,4次申请院士被拒却被美国评上,最后怎样?

李爱珍女士正在经历的,屠呦呦女士曾经经历的,还有不知名的学者经历有多少,不得而知。

中学同学的大学母校有位数学家,有自己的数学定理的学者,杨振宁老先生推荐过两次院士没有入选,后来不知道评上没有?原因是老头子脾气倔犟,说话很直,与其他的学者相处的不好。

李爱珍女士最后一次因为年龄关系,失去了评上院士的资格。其实年龄不是问题的关键,到了院士这个水平,应该最看重的是学术能力,如果一个学者还能继续研究出成果,就应该可以评院士。如果靠学术造假,再年轻也不应该评上院士。

结果可能就是这样,周围有看到的真人真事,真正为企业做出巨大贡献的,最后被小人领导排挤被迫离职的,而靠剽窃别人学术成果,则是名利双收。这个世界,有时候真是黑白颠倒的,你不服气可不行。

搞得现在龙爪手也很困惑,在教育孩子的时候,是要教给他要诚实做人,还是该虚伪地去适应社会?很担心一个老实诚实的孩子,将来在社会上,会被这些小人啃得渣子都不剩。

院士这个职位,给网友的印象,它不仅仅是代表了学术水平的高低。待遇、名誉、金钱利益,成为了一个利益的复合体。如果是这样,那么国家,现在需要对这个职位给出一个明确的定义了。事情都摆在明处,这样学者就有了明确的努力目标了。

国家人才流失,痛心而已,却不愿意去做出多少改变,科研人员缺乏应有的社会领导地位,企业中缺乏话语权,被完全的科研外行的行政人员来领导,利益归于职位的高低,而不是真正做出最大利益的科研人员。这是地方科研人员倍感寒心的地方,感觉就是被剥削的包身工一样。

要改就改的彻底才行,科研人员与行政人员实行双轨制,各自有自己独立的发展空间,科研人员的职位、收入应该可以超过行政管理人员,特别是行政负责人的收入。难吧?是不是有点与虎谋皮的感觉。

要真正做出改变,还有很长的路要走,目前来看不乐观。

勤勤恳恳研究50年,4次申请院士被拒却被美国评上,最后怎样?

为什么留不住人才,错在哪啦?但还是有更多的人才留在了国内,或学成后归来。太多问题值得思考。

勤勤恳恳研究50年,4次申请院士被拒却被美国评上,最后怎样?

其实,不止李爱珍落选中国科学院院士,其他的还有原清华大学的教授颜宁(也是离开后当选为美国科学院的外籍院士),攻克抑郁症世界难题的胡海岚,首都医科大学校长饶毅教授,还有屠呦呦、袁隆平......哪一个不是跺一脚地动山摇的大拿大咖呢。他们就为什么评不上呢?这里面到底是什么原因呢?且听我道来,你也许就不会那么感觉愤怒了。

一、从院士的含金量来看,中国科学院的院士,和美国的根本不能放在一起比。中国的院士,那是实打实地终身黄金职位。院士不仅是科学领域的最高荣誉,更可以享受副部级的待遇,要拿各种国家的科研基金、资金补助,那也是排在最优先级别的。所以,在中国,院士的名头是实实在在的,有巨大利益的。而美国的却真的是一个虚名,不拿工资补助,也没有特殊待遇的。所以这两者完全没有可比性。

我跟你举个例子。我曾在一家汽车集团工作的时候,和一个汽车领域的院士打过交道,我还有他的手机号码。他一年来我们企业一次,每次就1-2天,从科研指导的角度,基本上没有什么贡献。但我们聘请他作为顾问,每年支付他税后20万元。我们也清楚他不可能有时间来知道我们做科研。我们也心照不宣地用他的名来宣传,另外也用来申报国家技术中心。我跟他的学生聊过,他担任的企业顾问差不多有接近7家了,就这一块的顾问费一年就150多万了。你说含金量高不高!

因此,中国的院士之争就特别的激烈。有了利益之心,又有了利益之争,这评选就不完全和学术水平100%挂钩了。评选中是否有一些不正之风?大家可以看饶毅落选后愤怒的宣称,永远不再参选中科院院士,就会有点明悟。当然,这只是极少的,总体上看,被评选上的都是在某一专业顶尖的科学家。

二、中国院士的评审标准也和美国不同。

(一)比如年龄要求。2019年规定,院士不得超过75岁,以前还更低。比如2003年,规定不超过65岁,许多很厉害的科学家因为年龄原因而落选。而美国科学院是没有这个限制的。

(二)特别强调爱国这一条。如果从国外回来的,会考察其是否稳定。这样颜宁这样的海归专家,就会有一定的限制。后来,颜宁果然就离开清华,去了美国普林斯顿大学。同样的,胡海岚也是从美国学成归国的。

(三)中科院院士评选标准还有一条参考标准,即是否为国家做出重大贡献。而美国则完全看提名人的学术水平、论文质量。

(四)要求院士具备很高的理论水平。而屠呦呦是实战派,学历不高,理论水准并不是很强,袁隆平也是如此。他的杂交水稻虽然从实际看,功勋卓著,但如果从理论角度并没有创新和特殊价值,所以落选也不意外。只是近些年来,袁隆平工作室才开始了水稻基因方面的研究。

综上,中国的院士评审制度与美国本身就不同,而院士本身的定位和权力也不同。所以,就会造成一种情况,在我国落选,在美国当选为外籍院士。很多著名的科学家落选,基本上都在这些原因里头找。

最后,我要再说一句。如果能评上院士,当然好!但是即便评不上,只要是真正的有影响力,其待遇也绝对不会比院士差!该拿的项目资金一样优先拿,该有的科研补助一样的多。毕竟,有影响力又不仅仅靠院士这一个名头,殊途同归!院士的增补名额就那么多,优秀的人太多了,所以,有落选也很正常。国家的院士制度,那么多精英在设计着,不断地优化着,他们还不清楚这其中的道理吗?

所以,没有必要一听到有科学家国外评上,国内落选,就对院士制度怀疑,对落选人鸣不平。要知道,当年居里夫人也被法兰西科学院拒绝了,原因很简单,居里夫人是女人!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。