九品中正制是谁创立的?优劣有哪些?

九品中正制,又称九品官人法,是魏晋南北朝时期重要的选官制度,该由曹魏吏部尚书陈群提出,魏文帝曹丕采纳并于黄初元年(220年)命其制定的制度。此制至西晋渐趋完备,南北朝时又有所变化。从曹魏始至隋唐科举的确立,这期间约存在了四百年之久。

九品中正制上承两汉察举制,下启隋唐之科举,在中国古代政治制度史上占有十分重要的地位,乃中国封建社会三大选官制度之一,实际是两汉察举制度的一种延续和发展,或者说是察举制的另一种表现形式。

一、九品中正制的基本内容:

九品中正制大体是指由各州郡分别推选大中正一人,所推举大中正必为在中央任职官员且德名俱高者。大中正再产生小中正。中正就是品评人才的官职名称。大、小中正产生后,由中央分发一种人才调查表,在该表中将人才分为九等,上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下。此表由各地大小中正以自己所知将各地流亡人士无论是否出仕皆登记其上,表内详记年藉各项,分别品第,并加评语。小中正襄助大中正审核后将表呈交吏部,吏部依此进行官吏的升迁与罢黜。此项制度使得当时的官吏选拔有了一客观标准,此标准其实依然是采取地方群众舆论和公共意见,保留了汉代乡举里选的遗意。九品中正制的实行一方面解决了选拔官吏无标准的问题,使当时一时间吏治澄清。另一方面缓解了中央政府与世家大族的紧张关系,促成魏晋实现全国的统一打下了坚实的基础。

二、九品中正制度的优劣:

1、优势:

(1)起到了选拔人才的作用,其选拔标准家世品德才能并重;

(2)九品中正制的推行也剥夺了州郡长官自辟僚属的权力,将官吏的任免权收归中央,有利于加强中央的权力。

2、劣势:

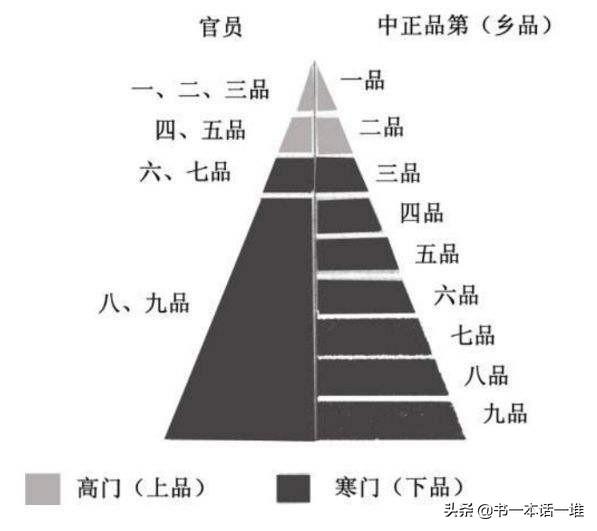

九品中正制创立之初,评议人物的标准是家世、道德、才能三者并重。但由于魏晋时充当中正者一般是二品,二品又有参预中正推举之权,而获得二品者几乎全部是门阀世族,故门阀世族就完全把持了官吏选拔之权。于是在中正品第过程中,才德标准逐渐被忽视,家世则越来越重要,甚至成为唯一的标准,到西晋时终于形成了“上品无寒门,下品无士族”的局面。九品中正制不仅成为维护和巩固门阀统治的重要工具,而且本身就是构成门阀制度的重要组成部分。

到南朝时期,在中正的评议中,所重视的只是魏晋间远祖的名位,而辨别血统和姓族只须查谱牒,中正的品第反成无足轻重的例行公事。在十六国和北朝时期,由于各政权具有少数民族统治的性质,九品中正制的作用不能与两晋南朝相提并论。北魏初、中期,未行九品中正制。孝文帝改制,班定族姓,始立九品中正制。但自河阴之变后,此制亦流于形式。

九品中正制是谁创立的?优劣有哪些?

九品中正制是魏晋时期重要的选官制度,是察举制的发展。

形成背景东汉末,随着门阀制度兴起,大门阀地主操纵舆论,在选官上不公正,致一些中小地主知识分子不能入仕,产生了社会矛盾。

目的缓和社会矛盾,为国家选举人才。

确立魏文帝曹丕采纳尚书令陈群意见,实行九品中正制。

首先,人分九品,即上上、上中丶上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下,设中正官,即负责品评的官员,大中正官一般中央官员兼任。

其次,品评的标准有三个,家世、品行、才能,以品行为主要依据,家世为参考,但是晋以后以门第高低为主,轻视品行、才能,出现了"上品无寒门,下品无士族"。

废除随着江南经济发展,士族地主衰落,庶族地主兴起,被科举制取代。

优劣九品中正制很巧妙的发展了察举制,在察举制的选官标准上又加上门第作为参考,缓和了当时矛盾,有利于选拔人才。

不同于察举自下而上的选官,而是一种自上而下的选官,选官权是兼职中正的中央官员,加强了中央集权。

但是,随着发展,自晋以后选举标准的变化,只重门第,造成中小地主知识分子无法入仕,随着士族地主衰落和庶族地主兴起而走向没路。

九品中正制是谁创立的?优劣有哪些?

九品中正制,又称九品官人法,是中国古代选拔官吏的重要制度。从汉武帝公元前134年开始盛行于魏晋南北朝时期。

陈群剧照220年,魏文帝曹丕采纳吏部尚书陈群的意见设立中正制。中正指的是名望的推荐官,人才的等级由他们评定。郡中正由本籍人在中央任职的官员兼任。

他们的职责是他们的职责是根据家世、才、德,评定辖区内士人的品级、等级。品级分上、中、下三 等,每等又分上、中、下三级,共分成九级,即上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下。

朝廷根据品级的高低任命官职,大官多由品级高的人担任,品级低的人多担任小官。九品芝麻官就属于最低级别的下下级官员。

九品中正制的优势九品中正制是针对察举-征辟制选举权流失的弊病,而采取的选举改革。其目的就是要将选举权收回中央,便于皇帝控制,重新建立士人与朝廷官僚制的正常关系,以逐步削弱地方化的倾向。

适合用于战乱时期,中央与地方失去联系,难以组织由地方到中央的察举和考试,所以只能由在中央为官的,来自各个地方的人一级一级的提供人员名单。这种人才选拔制度在乱世有一定的合理性。

九品中正制的劣势这种制度不但使国家官僚机构臃肿,国库开销巨大,而且办事效率低下。在当时由于中正官大多是由当时的豪门大族担任,为了维护他们自己的利益,巩固其统治地位,因此在评品论级时他们往往只看门第高下,出现了“上品无寒门,下品无士族”的局面。

而望族的纨绔子弟平步青云,坐取公卿,而那些有才能的人却受到排挤,难以施展抱负和才干。由此,九品中正制成了保护士族世袭政治特权的官僚选拔制度,远远背离了量才授官,这种制度加深了对底层人民的压迫,限制了底层人民的发展。

九品中正制是谁创立的?优劣有哪些?

很高兴回答你的这个问题,当然我说的不一定对,大家有兴趣可以一起讨论。

我首先回答第一个问题九品中正制是谁创立的?

九品中正制又称九品官人法,是魏晋南北朝时期重要的选官制度,是曹操采纳尚书令陈群的意见(此项制度是由何夔kuí发起),后来这种制度成为了一种规定。曹丕于公元220年命陈制定的具有法律意义的制度。此制度西晋渐趋完备至隋唐科举的确立,这期间约存在了四百年之久。

九品中正制作为当时特定历史条件下的产物,由于前面两汉时期的察举制,形成的利益集团到了东汉末年,察举制滋生了种种腐败的现象,已经不能适应当时的生产力的需要了,而且东汉末年是天下大乱群雄并起时代,所以需要更加合理的制度选拔官员和人才来进行生产和战争。

那么第二个问题这种制度的优劣式到底是怎么样的?这个问题分三个方面回答,广大网友更好理解一点。

1、九品中正制的内涵

所谓中正,在州郡设大小中正,下设属员负责调查人才的家庭背景,才德乡誉等,将己任官或未任官的士人的「家世」、「状」和「品」记录在案,分为九等,然后再层层核实,呈政府选用。这是为了保证中央对选举的直接控制,避免他人对中正事务的干扰。

2、九品中正制的缺点

在《晋书.刘毅传》之中痛陈九品中正制的八个弊端,希望晋武帝加以重视。最主要的问题还是中正官自己在选拔时存在营私舞弊、搞关系走后门、缺少监督没有使人才都到有效的选拔,导致中央贵族和豪强的崛起。

3、九品中正制的优点

优点是相对前面察举制来说的,主要是大大增强了中央对地方的控制,以后官员选拔基本是中央说了算。在当时历史条件下,大大打击了地方豪强,使中央对官员的选拔有了一个看似不是标准的标准,主要还是有利于当时的曹魏政权的崛起。

随后的科举制度是第一次对人才的选拔有了一个相对客观的标准(考试分数)并一直沿用到今天,说明有其重要的合理性,但是现在也在讨论修改的问题。所以没有制度是永远合理的,关键还是马克思的那句话:生产关系必须适应生产力的发展。

九品中正制是谁创立的?优劣有哪些?

很高兴回答这个问题,咱们先说九品中正制的由来,九品中正制,又称九品官人法,是魏晋南北朝时期重要的选官制度,是魏文帝曹丕为了拉拢士族而采纳陈群的意见。曹丕篡汉前夕即延康元年 (220年)由魏吏部尚书陈群制定。此制至西晋渐趋完备,南北朝时又有所变化。它上承两汉察举制,下启隋唐之科举,在中国古代政治制度史上占有十分重要的地位,乃中国封建社会三大选官制度之一,从曹魏始至隋唐科举的确立,这其间约存在了四百年之久。从由来就是能看出这一制度的弊端,拉拢士族,这样造成的后果就是,不可避免地逐渐变成高门大族的工具,促进和加速了门阀制度的确立,在魏晋南北朝三四百年间,政治上纷乱不已,阶级矛盾尖锐,道德风尚败坏,这一切也同它的实行是有密切关系。

九品中正制是谁创立的?优劣有哪些?

由三国时曹魏的陈群主导创建的。东汉末年,因为战争频繁,政局动荡不安,两汉主要的选官制度----察举制(着重看品德)已被世家大族和权贵门阀垄断,下层寒门士子很少有机会入仕。曹操是宦官之后,被多数豪门大族所不齿,所以用人从来都是唯才是举。曹氏为了巩固自己的统治,打击世家门阀,经陈群主导,以明确的法规条文的形式确立了九品中正制。早期,由于用人得当,选拔任用了大批寒门士子为官,有效打击世家门阀对政治的垄断。

九品中正制是以完备的法律条文形式确定下来,使得统治阶级选拔人才有了明确统一的标准,这一制度遂成为魏晋南北朝三百余年最主要的选官制度。不过可惜的是,他的本质还是两汉察举制的延续,察举制的先天缺陷它也有。随着时间的推移,尤其是晋室南渡之后,全赖王、谢两大家族鼎力支持才得以立国的东晋皇室已经失去了对国家政权的实际控制,九品中正制再次被世家大族所垄断。北方的情况也差不多,由于大多都是少数民族建立的政权,战争频繁,更看重军功,故在此基础上形成大大小小的军事集团,基本垄断了国家政权。直到隋唐之际,天才的科举制的创立和完备,才使得广大的知识分子有了稳定公平的上升渠道,才使得他们那种治国平天下的理想真正得以实现。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。