历史上有哪些痛失好局的战争决策?

1966年—1976年这十年如果不搞阶级斗争,不搞文化大革命而是一心一意搞建设,聚精会神谋发展,中国现在会更强大,更富裕,人民会更幸福。

历史上有哪些痛失好局的战争决策?

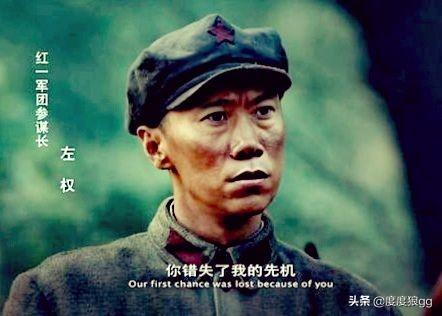

1934年11月26日,白崇禧下令桂军一线部队放弃桂北重镇全州,主力向后收缩,全力凭障桂系的老窝恭城和桂林一带,于是在老蒋精心布置的湘江防线上,出现一个致命的缺口。而林彪指挥的红一军团主力,正兼程从湘江以东向全州开来,红军完全有兵不血刃突破湘江防线的可能。

白崇禧的这次部署变更,源于“卧底”自上海发来的电报,内称老蒋有驱使桂军与红军死拼的企图,然后以尾随的中央军趁势进入广西境内,一劳永逸解决掉总有“反心”的桂系。白崇禧当时掌握的桂军总共有18个团,满打满算也就六个师的兵力,而跟在红军屁股后面的中央军薛岳追击部队,拥兵整整九个师。

桂军中有人提出异议,认为如此部署必然使湘江防线空门大开,红军势必轻易通过全州、灌阳和兴安的三角地带北上,界时南京方面追查下来不好交代。白崇禧愤然道:“老蒋恨我们比恨朱毛更甚,原计划是他最理想的计划,有匪有我,无匪无我,管他呢”!部署停当后,白崇禧才带着刘斐去见湘军前敌总指挥刘建绪。

刘建绪见到桂系老二时,还以为桂军和湘军已经完成了在全州附近的防线衔接,则红军渡过湘江的道路被完成封闭,他不知道的是,桂军即将大踏步后撤从而留下了一个口子。历史事实是,白崇禧跟陈济棠不同,他跟红军没有任何联系和秘密协议,只是出于本方利益最大化的精心安排,其它的就是心照不宣了,而红军能否第一时间占领全州,那就要靠指挥员的战机捕拿敏锐度和战斗决心了。

1934年11月26日下午,白崇禧电告刘建绪派兵接防全州,然后桂系正规军立马撤的一个不剩。入夜,红一军团侦察科长刘忠(开国中将)率便衣侦察队进入全州,发现这里几乎是一座空城,敌人仅残留一个300余人的保安团,战斗力低下且随时准备逃跑,而湘军的接防部队尚未到达,这是一个轻取全州的绝佳机会。

红军和湘军哪一方抢先占据全州,哪一方必将在湘江之战中获得主动,于是刘忠派人到后方联系,要求已经到达湘江东岸的红一军团前卫部队第2师红5团火速渡江,趁虚占领全州。刘忠此前曾经担任过红5团团长,深知这是一支英雄的部队,兹要部队抢先入城,必会牢牢钉在这里,为掩护红军主力渡过湘江夺得一个坚固的桥头堡。

可惜的是,刘忠这个侦察科长级别太低,无权直接指挥部队,而红5团现任团长陈正湘(开国中将)也做不了主,因为跟随红5团行动的还有一位上级领导:第二师参谋长李棠萼,黄埔六期的老资格。李参谋长对于是否应该渡江攻城有些犹豫,因为还没有接到军团指挥部的命令,于是做出了战史上至为遗憾的一个决策:派骑兵通讯员向军团部汇报,以便接受最新指令。

红军团级部队没有电台啊!通讯手段的落后终于酿成大祸,当红一军团部“渡过湘江,占领全州”的紧急战斗命令下达到红5团时,已经是11月27日的下午,就在李棠萼和陈正湘率部开始行动时,湘军刘建绪所部的一个师,已于下午五时抢先进入和接防了全州,并摆开了向红军进攻的阵式。李棠萼只好命令部队就近抢占了觉山铺一带山地,紧急构筑面向全州的防御工事,这就是“战机转瞬即逝”!

敌人内部的矛盾和失误,本来送给我方一个绝好的机会,然而红二师参谋长的错误决策,让红军痛失好局,从而也注定了湘江之战的悲壮。从此时起,源源抵达的湘军以全州城为依托,疯狂进攻红一军团的觉山铺阵地,而如果觉山铺失守,则湘军就可以一路突到江边,彻底封锁渡口,80000多红军将全部被阻截在湘江东岸。

于是红一军团在觉山铺跟湘军进行了惨烈的攻防作战,11月30日军团长林彪甚至发出了“阵线动摇万分危急”的电报,请求中央纵队全速过江。因为面对近60000湘军的轮番进攻,不足20000人的红一军团兵力已用到极限,连军团部附近都出现了敌人,尤其是在横亘江边的狭长山地作战中,一军团要不断应对敌人的侧击和迂回,防御压力极大。

与此同时,老蒋也已然发现桂军在耍猾头,以措辞极为严厉的电报逼迫桂军重新投入作战,白崇禧遂于11月28日起,命令桂军反身发起攻击,与红三军团爆发激战。民国历史上比较强悍的两支军阀部队,分别于红军最善战的两个主力军团在湘江西岸全面交锋,战斗的惨烈程度超乎想像,虽然这两个军团最终坚持到了中央纵队顺利过江,但损失空前。

历史不能假设,但是如果李棠萼参谋长能够当机立断作出决策,指挥红5团第一时间抢占全州,则红一军团将获得湘江西岸阻击战最有利的支撑点,可以用较小的代价坚持到红军全部渡过湘江,湘江战役的局面就完全不一样了。很多时候,究竟是“一切行动听指挥”还是“兵贵神速”,对基层指挥员都是个非常两难的选择题。

李棠萼参谋长1935年8月牺牲在长征路上的四川松潘地区,年仅28岁。

历史上有哪些痛失好局的战争决策?

中国工农红军的长征是中国历史上光辉的篇章。它揭示了共产党人英勇顽强的精神,彰显了人民军队百折不挠的精神。它创造了人类历史的奇迹,毛泽东同志在后来总结说,只有共产党领导的红军才能完成这样的壮举,如果将敌对双方的位置交换,换成国民党的军队,就早被消灭了。

在长征的初期,虽然红军遭受了损失。但是,在遵义会议以后,确立了毛主席的领导地位,红军开始走向一个又一个的胜利。在经过四渡赤水、巧渡金沙江、强渡大渡河、翻越夹金山之后,中央红军终于于1935年6月,和张国焘领导的红四方面军回合。

两支主力红军的会师,集中了红军的力量。在两支红军会师后,双方的兵力总和达到了十余万人。如果决策正确,会很快开展出一个新的局面。

在当时,出现了以毛泽东提出的北上的方针和张国焘提出的南下的方针。毛泽东认为,现在所处的地区很坏,不能保证红军的生存,需要赶快做出决断。而北上建立川陕甘根据地,是红军最好的选择。因为当地地域宽大,容易机动,群众条件好,汉族人口多,经济条件比较优裕,可以解决红军的给养问题。

再加上北上的敌人比较弱,如果红军主力立刻北上,敌人是无法阻拦的。而南下要面对优势的川军,而且蒋介石的中央军也跟随入川,没有必胜的把握。从长远的利益来看,还是北上有利。

而张国焘则认为,南下攻打成都是更好的选择。这是因为红四方面军和川军长期作战,对川军的作战有着战术上的优势。虽然川军人数众多,也可以战胜。如果南下成都平原,就可以占领人口众多,经济富庶的地区,会对红军的发展带来很好的影响。

双方进行了长时间的辩论。到最后,虽然张国焘同意了北上的方针,但他北上心甘情愿的。最终,中央红军的一三军团和中央政治局的主要领导北上,剩下的部队在张国焘的带领下南下,企图打下成都平原。

事实证明,毛泽东的预见是正确的。川军在蒋介石派来的军事顾问整编指导下,军事装备的补充下,川军的作战能力有了很大的提高。同时,蒋介石的中央军在后面虎视眈眈,随时要入控四川。在老家要被断掉的情况下,四川军阀空前团结,川军也显示了不同以往的疯狂。

在南下的关键战役百丈关战役中,川军在空军的掩护下,向红军发起了成连、成营、成团、成旅的集团冲锋,死尸铺满了红军阵地前沿。最终,红军虽然英勇奋战,歼灭敌人一万五千余人,可是自己也付出了伤亡近万的惨重代价,最后只得向北撤退。

张国焘的南下决策最终以失败告终。南下的红军在短时间里,就从四十五个团八万多人,减少到二十八个团四万多人,遭受了严重的损失。最终,张国焘和红二方面军会师后北上,结束了他的错误方针。

在这一次决策的纷争中,显示出了毛主席的远大战略眼光和非凡气魄。毛主席率领的中央红军在到达陕北的时候,只剩下七千多人。但是,中央红军刚落下脚,就开始了新局面。在短短的时间里,中央红军连续发动了胜利的东征和西征,扩大了根据地,壮大了红军。事实证明,毛主席的战争决策是无比正确的。

而张国焘错误的坚持他的方针,使得红军四爬雪山,三过草地,遭受了很大的牺牲。如果当时他听从毛主席的决策,率领红四方面军的主力一起北上,那么陕北的形势会有很大的不同。强大的红军甚至可以席卷西北,打通国际交通线。

如果这样,中国革命的形势会出现很大的改观。但是,这一切都因为张国焘的错误战争决策而未能实现。这一切的事实教育了广大的红军指战员,只有毛主席的领导才是正确的。从此后,中国革命在毛主席的领导下,从胜利走向胜利。

我是历史笑春风,欢迎大家关注我,多提宝贵意见,谢谢。

历史上有哪些痛失好局的战争决策?

红四方面军组建之初,在总指挥徐向前的率领下屡战屡胜,队伍迅速壮大,可是就在形势一片大好的局面下,由于集大权于一身的张国焘的独断专行,定下错误的战略决策,使红四方面军在兴盛的情况下转眼陷入全盘被动,身临险境。

1931年11月,鄂豫皖革命根据地进一步得到巩固和发展,为了统一指挥,当地的红军整编为红四方面军,徐向前任总指挥,陈昌浩任政委。

但当时鄂豫皖分局书记、军委会主席张国焘集大权于一身,在实际上掌控着红四方面军的命运,徐向前只有战役指挥权。

红四方面军组建后,仅经过半年多的时间,通过几次大的战役,歼敌6万余人,粉碎了蒋军的第三次‘围剿’,根据地迅速扩大,部队得到了迅猛的扩充,打下了极佳的局面,形势一片大好。

蒋校长当然不甘心失败,他大为光火,亲自出任鄂豫皖三省‘剿匪’总司令,调集30余万兵力,大举进攻我根据地,企图消灭红四方面军。

此时,红四方面军连续作战多月,已十分疲惫,战斗力也逐渐下降,所以徐向前建议集结休整,巩固老区,准备反击敌军的‘围剿’,陈昌浩对他的提议也表示支持。

但张国焘却断然否决了这一建议,他独断专行的表示:‘现在已转变到我们同敌人决胜负的时候了,不是你死就是我活,我们要趁热打铁,才能成功,红军下一步的任务,就是要实施不停顿的进攻!’

在张国焘不容置疑的坚持下,红四方面军疲惫不堪的南进直取麻城,但久攻不下。而蒋军这时已从多路推进,构成了对红四方面军三面夹击之势,红军陷入极其被动之中。

徐向前也成了张国焘的一个棋子,般来调去,有苦难言的徐总指挥只能拼尽全力,争取摆脱被动的局面,但面对人多势众、装备精良的蒋军,显然心有余而力不足,徒呼无奈!

红四方面军损失惨重,根据地丢失殆尽,最后拼死在漫川关杀出一条血路,才冲出敌人的重重包围,摆脱敌军,脱离险境,慢慢的恢复元气。

多年以后,徐向前回忆说:‘这次作战在战争指导上犯了错误,领导上很主观,听不进别人的意见,当时我们也不是很高明,但提出的意见也不被接受,上级的自以为是,造成了一误再误,一错再错,以至发展到不可收拾的地步。’

红四方面军几个月奋勇鏖战,努力拼杀出来的得之不易的大好局面,却因为张国焘自以为是的决策,转眼便葬送得无影无踪,这样的结果着实令人痛惜!

历史微点与您共同学习,感谢您的关注与支持!

历史上有哪些痛失好局的战争决策?

松潘战役,由于张国焘阴谋分裂党、分裂红军,他以‘统一指挥的组织问题’未解决为由,按兵不动,导致红军丧失了消灭胡宗南部的有利时机,致使战役失利。

1935年6月26日,中共中央在两河口召开政治局会议,参加会议的有政治局委员和候补委员有:毛泽东、朱德、周恩来、张闻天、张国焘、王稼祥、博古、刘少奇、凯丰、邓发,以及刘伯承、彭德怀、聂荣臻、林彪、林伯渠、李富春16人,会议作出了《关于一、四方面军会合后战略方针的决定》,指出:在战役上必须首先集中主力消灭与打击胡宗南军,夺取松潘与控制松潘以北地区,使主力能够胜利的向甘南前进。第二天,中革军委正式下达《松潘战役计划》。

就在红一、四方面军刚会师时,张国焘见中央红军衣衫褴褛,武器装备落后,兵力才2万多,而红四方面军有8万多人,他个人野心膨胀,拥兵自重,拒不执行中革军委指示,多次向党中央提出无理要求,如增加四方面军的将领为中央委员,要解决统一指挥权问题等等,迟迟按兵不动,失去了战机,中革军委最后不得不放弃了攻打松潘的作战计划。

后来张国焘执意南下,中央红军在毛泽东的领导下,以大无畏的勇气,用了十几天的时间,穿越荒无人烟的沼泽草地,艰难北上,摆脱了困境,实现了北上的目标。

历史上有哪些痛失好局的战争决策?

敦刻尔克,希特勒突然中止进攻,有何内情?

1940年的初夏,英法联军被绕过马奇诺防线的德国装甲军团打得溃不成军,成千上万的人员和物资被压缩到法比边境的海滨小城敦刻尔克。当时的运力最多抢运不到三万人渡海,但被压缩到海边的有近四十万人,大兵压境,疲弊不堪,英法联军危如累卵,盟军司令部几乎绝望。可就在这个时候,希特勒下令装甲部队停止进攻,原地待命!

就是这个突如其来的命令让英法联军如获至宝,在不到两周的时间内把逾三十万人运到了英国。几年后,这些人再次回到法国,开辟第二战场,成为终结希特勒的致命利剑!希特勒的突然命令是改变战局的关键,是他脑子有问题吗?非也,这里面有不为人知的原因。

其一,“杀鸡焉用牛刀”。敦刻尔克地处法国东北部海岸,沼泽水网密布,不利于坦克部队作战。德军坦克部队一路从德国开过来,虽势如破竹,但也略显疲态。在海边同形同羔羊的英法军队作战已不值当。

其二,“平衡战功”。战争打到敦刻尔克,在德军统帅帐下,还有一支“精锐”没有出动,那就是戈林的德国空军。如果让装甲部队继续进攻,毫无疑问会摧枯拉朽地干掉对手,但同时也会让陆军居功自傲,不利于指挥。这个时候适当地让空军来收拾战场,有利于军种之间的平衡。同时,海滩地也有利于空军发挥作用。

其三,“给英国留余地”。希特勒是一个政治狂人,但不代表他是一个疯子,反而他实际上是一个“精明”的政客,在驾驭全局上他有过人的本领。希特勒的如意算盘是把英国赶出大陆即可,而不是灭亡英国,因为他清楚德国海军没有那个实力。因此,希特勒准备在敦刻尔克给英军留后手,不把对方赶尽杀绝。他企图给老牌帝国留下最后颜面,以换来对方的理解甚至和解。在敦刻尔克收手,至少可以让对方冷静下来,理性地面对现实,不会在将来疯狂地报复。

当然,希特勒没有料到,英国人并不“理性”,丘吉尔上台后更加强硬,根本不跟法西斯德国言和。希特勒稳定西线的妄想彻底落空。

公理与正义也许会迟到,但从来不会缺席!政客的如意算盘在历史巨轮面前只不过是螳臂当车,希特勒在敦刻尔克的小九九最终沦为天大的历史笑话。

个人观点,欢迎关注一下。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。