历史上多次决黄河水阻敌,为什么很少决长江?

自古民间就有“水火无情”的说法。在古今的残酷战争中,水和火都有被用来作为攻击敌方的“武器”。在东汉末年,军阀割据混战中,就有孙刘联军火烧赤壁,大败曹操;关羽水淹七军,斩庞德、收于禁等。

做为中国最大的两大河流,黄河和长江,在历史上有过多次黄河被决堤攻敌的记载。包括抗日战争中,1938年5月19日国民党军决开黄河花园口段,阻止日军的进攻。。

反观,长江历史上则鲜有被决堤攻敌的记录。这是什么原因呢?一是,黄河上游流经黄土高原水中多含泥沙,在中下游水流放缓泥沙沉于河底河床抬高,人们为防止河水漫堤就不断加高堤坝,这样黄河慢慢就成了“地上悬河”。 这样的河流一旦决堤,极具威力。而长江只有在部分河段,在汛期才会有这样的威力。

二是,中华文明最早发源于北方。在北方的黄河流域政治、军事的斗争更为激烈,黄河被用于战争的机率才更多。反观,南方是南宋之后,中国才完成了经济重心的南移,政治和军事的斗争没有北方激烈,所以长江被用于战争的机率也会少。

三是,北方河湖较少,地势高低不平差异较大,水攻宜达成攻击效果,还不伤及自己。而南方河流纵横、湖泊众多,地势相对低平,水攻不宜达成攻击效果,还可能伤及自己。

历史上多次决黄河水阻敌,为什么很少决长江?

长江当然也有军队掘开过,并且还是著名的抗日劲旅“虎贲”第57师,只不过当时该师还未调入第74军,而是在第2军的作战序列内,时间是1938年9月的武汉会战期间。保卫大武汉的最后一役,就是田家镇要塞的防御作战,这是从南京溯江西上至武汉的最后一道天险,田家镇在,则武汉在,田家镇破,则武汉危在旦夕,所以这里必然成为中日双方殊死争夺之地。

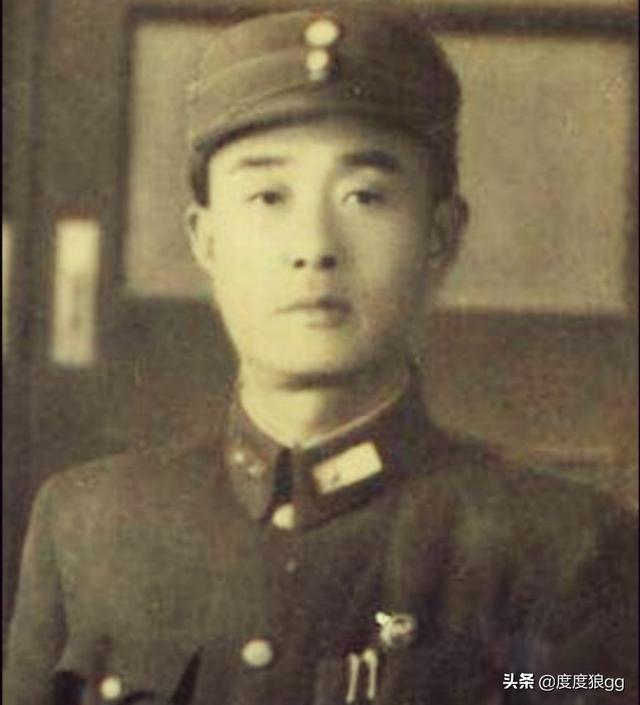

(第57师师长施中诚)

作为武汉最重要和最后一道门户,地势险要的田家镇要塞座落于湖北省广济县(今武穴)境内西南,大别山南麓,长江在此陡然转窄,江宽仅有170丈且水流湍急。田家镇自古就是战斗要塞,乃武汉锁阴之地,也是沿江要塞中最坚固最大的堡垒。因此素有““楚江锁钥”之称”。田家镇要塞在全面抗战爆发前,即已建有两个大型炮台,并驻有专门的要塞守备部队和炮兵部队

。

武汉会战打响后的1938年7月初,第11军团长、黄埔一期李延年奉命进驻田家镇,并统一指挥江南江北所有守备部队,包括该军团基本部队第2军、李玉堂第8军和长江对面富池口的霍揆彰第54军。尤其是这个第2军是绝对的黄埔嫡系,也就是原来蒋鼎文率领的第9师,抗战爆发与杂牌第57师合编成为第2军,后来也被选定为“四大攻击军”其中之一。

(第四兵团总司令李品仙)

第57师师长施中诚少将,奉命率部固守田家镇要塞的正面(临长江边)和东面(田家镇至武穴之间),等于承担了最危险最重要的防御任务,而第9师则被李延年部署于要塞北侧山地,担负掩护要塞背面的责任。要塞炮台计有榴弹炮12门、野炮22门、战防炮6门和高射炮4门,既要封锁江面还要支援作战,可见抗战爆发之处中国军队的炮兵之弱,尤其是在对付沿江而来的日本海军舰队时,火力颇感不足。

沿长江北岸大别山南麓攻击而来的,是日寇冈村宁次第11军所属的精锐第6师团,自8月23日起,鬼子开始进攻田家镇东侧的屏障黄梅、广济地区,第五战区所属的李品仙第四兵团奋起抵抗,第84和第68两军在白崇禧的亲自督战下与日军展开对攻,恶战至9月6日,李品仙所部弃守广济,而第6师团也遭到严重损失,仅一次补充的新兵即多达3200名。

(武汉会战期间的白崇禧)

广济即失,日军第6师团今村支队(以今村胜次少将指挥的步兵第11旅团为基干,加强山炮兵一个联队、辎重部队组成)随即兵临田家镇要塞,遂于9月15日起发起疯狂进攻。按照日本陆海军之间的协议,陆军负责夺取田家镇外围山地,进而向内压缩,而海军陆战队则在第三舰队第11战队的舰炮支援下,从正面夺取要塞。

1938年9月16日,日本海军陆战队数千人在飞机和舰炮的掩护下,企图在要塞正面的潘家湾等地登陆,遭到第57师迎头痛击,一日之内两次逐退敌人。然而日军的海空火力异常凶猛,要塞炮台几乎完全被打哑,次日凌晨日军再次登陆,第57师沿江部队力不能支只能后撤。在撤退之前,官兵们掘开了广济以东的一大段江堤,时逢天降大雨,长江水灌入武山湖和黄泥湖,登时一片汪洋,这就叫“以水代兵”。

(李延年胡宗南等人)

第57师的以水代兵曾经创造了非常良好的战机,因为日本海军陆战队被泛滥的大水所阻,一时无法继续推进,而第6师团的今村支队又因伤亡惨重已是强弩之末,李延年调动一切机动部队准备围歼该敌,战至9月20日,鬼子今村支队已经三面被围覆灭在即。第6师团长稻叶四郎紧急派出的两批援军,均被李延年所部阻击前进不得,但是第11军团也到了无兵可用的地步,围歼一时不能得手。

李延年请援,要求长江南岸的第九战区派出有力部队驰援田家镇,然而遗憾的是,对面富池口要塞六个军的主力部队(由汤恩伯统一指挥),居然被日军一个师团又一个旅团击溃,不仅不能支援江北,反而丢失了富池口阵地。日本海军舰队得以全力以火力支援今村支队,至9月22日,完成整补的第6师团第36旅团到达前线,战局开始恶化起来。

(田家镇要塞鸟瞰)

苦战中第57师业已伤亡惨重,全师营以下军官伤亡60余人,兀自血战不退,一个杂牌师所表现出来的战斗力,远胜南岸的任何一个嫡系军,恐怕这也是不久被调入第74军的主要原因。1938年9月28日,日军集中陆海军上百门重炮和80余架战机,猛攻田家镇要塞核心阵地,次日上午11时,李延年下达了弃守的命令,历时两周(不是网文传说的八天)的田家镇保卫战落下惟幕,接下来,武汉城破只是时间问题了。

需要说明的是,长江与黄河的水情截然不同,后者是地上河,即水位高于地面而完全依靠堤坝形成水道,所以花园口决堤后大水会奔流而下,下游几千里成为泽国;而长江是地下河,若非暴雨时节,第57师的破堤也不会有太好的效果,否则如果与黄河水情类似的话,非把几千名海军陆战队的鬼子全部喂了鱼虾不可,进而直接在田家镇要塞外围形成洪泛区,那武汉保卫战恐怕还能坚持上两个月。

历史上多次决黄河水阻敌,为什么很少决长江?

历史上发生了多次战争中决黄河来阻敌,比如秦国灭魏国时,秦将王贲挖开黄河,水淹魏国都城;五代十国时,后梁朱温先后三次决黄河来对付李克用;公元1128年,金国南下攻打南宋时,南宋决黄河抵挡金兵;最后的一次是1938年,国民党政府炸开花园口黄河大堤来阻挡日军进攻。

历史上发生了这么多次决黄河来阻敌,为什么没有决长江阻敌呢?下面从黄河与长江的重要程度,应对决堤措施和水战效果这三个因素来分析。

1.重要程度中华文明起源于黄河流域,北方人口密集,土地肥沃,是政治经济中心,得中原者得天下,朝代更迭战争多发生在黄河流域。因此,黄河流域是中国重要的地区,也是各方势力,外敌侵略重点争夺的地方。

相对黄河流域,长江流域是后来才发展起来,历史上南方长期地广人稀,经济并不发达,长江重要程度自然不如黄河,不是主要发生战争的地方。

2.应对措施黄河位于北方,北方河流较少,加上地势开阔平坦,适合大部队集群展开作战。古代北方一直是以步兵、骑兵为主,很少有水军,决黄河,可以给不熟悉水战的北方军队造成极大的困扰。而且北方的船只较少,如果遇到黄河决堤,根本无法组织有效的应对措施。

而南方的长江流域就完全不同了,水网密布,南方人从小便熟悉水性,河边几乎家家户户都有船,船只特别多。因此就算决开长江,对战争的影响不大,只不过敌人从走路,变成划船而已,敌军可以自如应对。

3.水战效果北方平原多,黄河带来的泥沙不断抬高河床,使得黄河水面比周围高,已成为天河。用黄河来水攻,在北方效果特别好,一淹一大片,对敌军影响巨大。

而南方以山地丘陵为主,决长江的水攻效果差,只能淹没很少区域,最终水还是会顺着山川河道向东流去,对敌军起不到巨大阻滞或杀伤效果。

总而言之,历史上黄河流域比长江流域更为重要;如果黄河决堤,将没有有效的应对措施,而长江决堤,南方多船,影响有限;考虑到水战效果,黄河更适合用于水战。因此,历史上黄河多次被人为决堤来阻敌,而长江则很少被决堤用来阻敌。

历史上多次决黄河水阻敌,为什么很少决长江?

有啊。

爱民如子,气节如山,精忠报国的吴佩孚大帅就决过长江啊。

1921年夏,吴佩孚与湖南军阀赵恒惕在鄂东南交战,由于赵恒惕部势头一度很猛,为遏其兵锋,吴佩孚扒开了长江大堤水淹赵部。

1921年8月28日,《民国日报》以“吴佩孚决堤祸鄂之毒计”为题进行了报道。

看不清楚的话,再给一张放大的。

“近传有吴佩孚将决江堤水淹湘军之说,而闻者犹或信之或疑之,讵知天下枭杰出奇之怪物,不可以寻常人理测者。吴氏竟于前十七日进攻金口以上之湘军,一举而将下沙湖口之堤防决断,欲使湘军左翼全军尽葬鱼腹之中,无如事为湘军窥测,早引退于高阜安全之地。吴氏一番狼心毒计,徒以二千余家一万余口农民作牺牲供试验而已。

乃吴一计不就,二计更毒,于十九日又将武昌望山门外之武泰闸决毁,使武昌、咸宁、蒲圻、通城一带湘鄂毗连十余县属二三百里之地方,尽成泽国。查此堤闸为前清张文襄公总督两湖时所建筑,计费国币百余万金。所以为两湖地方人民谋生命财产之保障。今吴佩孚为争两湖之地盘,不惜金瓯而破碎之,人心之不同,竟如是耶!

据闻吴之出此。虽一因下沙湖之计无效,愤而为第二步之进行,然亦因正面中路湘军接战甚猛,直军第二十五师第一百团已被湘军在咸宁包围,吴所派赴应援之张福来第二十四师部队,急电求救,吴氏急不暇择,遂决断武泰闸,阻遏湘军之攻路耳。”

水淹鄂民的惨剧发生后,旅京鄂人通电控诉:“吴佩孚夙以提倡民治见称于时……此次统兵赴鄂,凡我鄂人皆抱以一极大之希望,额手称庆以为解我倒悬拯我水火惟吴氏一人矣。不谓吴氏……挖决江堤淹没四县纵横数百里尽成泽国,漂没人民财产田庐牲畜禾稼不可历算,浮尸萍聚,沃壤沙填,性命贱若蝼蚁,骨肉葬于鱼腹,哭声载道,怨气冲霄,极恶穷凶,惨无人理……我鄂人吞声茹泣控诉无门,不得已略述惨状,且为我同胞正告曰,向者提倡国民大会托词愚民之吴佩孚今已将假面具揭去矣。”

干出这种缺德事,人民群众对吴大帅的感情自然也非常深厚。

“吴佩孚令其部决溃觯洲堤口,淹没民户田庐,曾见昨报。兹鄂省蓝部又接嘉鱼来电云,该堤自被吴师决溃后,澎湃汹涌,泛滥无归,驻防簰洲下三十里某处之吴部,约一团人,徙避不及,尽行淹毙。居民闻之大喜,群感上天有眼,报应不爽云。”

居民闻之大喜,群感上天有眼,报应不爽……

如此情真意切的反应,也不枉了吴大帅传之后世的爱民之名了。

历史上多次决黄河水阻敌,为什么很少决长江?

此问题要从长江和黄河所处的地形地貌来分析,通俗地讲就是要从两条河流的河道特征来分析。另外黄河决口阻敌也与地理位置有很大关系,不管是封建时期还是抗日战争时期都是如此。

有记载以来,黄河有两次大型的人为阻敌决口,第一次发生在南宋时期,当时金兵南下势如破竹,守卫开封(当时是东京)的将领在滑县挖开黄河大堤,阻断金兵南下道路,自此黄河夺淮入黄海。第二次是抗日战争时期的人为花园口决堤,目的是为了阻断日军西行的道路,自此形成了长达9年的黄泛区。

华夏文明发源于黄河流域,历史上中原地区长期作为权力中心,得中原者得天下,所以朝代更迭战争多发生在黄河流域,利用黄河阻敌是地理位置决定的。另外抗日战争时期,华北地区是主战区,广阔的华北平原没有山脉阻挡日军前进,与长江流域截然不同,所以再次决口阻敌并不是偶然。

其实长江流域,也有可以决口的地方,主要就是洞庭湖平原的荆江段,但朝代更迭、抗日战争没有发生在这一区域。另外长江流域的地形主要是高原、山地,仅有很短是平原,即便掘开大堤,也只是淹没很少区域,最终还是会顺着山川河道向东径流,而山川天然河道不是想挖就能实现的,愚公移山放在这里不起作用。

欢迎点击关注,留言一起探讨。

历史上多次决黄河水阻敌,为什么很少决长江?

谢谢!这应该是兵家利用战地上的区位优势使然。而长江与黄河相距甚远,并无同比战例可仿。谢谢

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。