为什么老一辈人养活一群孩子那么容易,现在养一个孩子都难?

老一辈人养活孩子容易。是因为只考虑吃饱肚子,不考虑其他问题。我是70年代人,兄弟姊妹5人,父母均在农村,感觉当时父母的养育理念,就是让娃们有一口饭吃,饿不了肚子,这大概就是养活孩子的最低成本吧。就是这个最低成本,也是父母辛辛苦苦、忙忙碌碌的操劳的结果。印象很深,1983年农村联产承包责任制实行的第一年,我家仍然是超支户,开春粮食仍然不够吃,需要借粮度过“青黄不接”。分地后的第一年,在父母的操持下,粮食大丰收,天天有白面馍馍吃,感觉很幸福。紧接着几年,我家粮食吃不完,印象中好像还上缴国家粮食上万斤,几十个大麻袋的粮食,在院子摆满了,让当时的外婆都感觉羡慕嫉妒的不行。因为他从来没有见过这么多的粮食。记得我上高中的时候,每天的伙食就是6个冷蒸馍,开水和油泼辣子。当时很羡慕能吃上热蒸馍的同学,至于吃上蔬菜和肉,那是从来没想过,感觉就是奢望。

现在养一个孩子很难,因为考虑得很多,什么吃饭穿衣,上学就业,买房买车、结婚生子。有的还要吃饭有营养,穿衣要名牌,上学要名校等等,父母把能想到的都帮孩子考虑了,相当于养活孩子一生。这样能不累吗?不是养一个孩子累,而是独生子女家庭的孩子太稀缺了,没有选择的余地,所有资源都往一个孩子身上投入,有的家庭甚至是6个老人养一个孩子,对于家庭的“大熊猫”这样的稀有资源肯定是不余遗力,倾其所有地培养。

老人以前养一群孩子容易,现在养一个孩子都难。表面看是越少越难养,本质上是养育理念发生了变化,养育标准发生了变化,养育目标发生了变化。以前是散养,现在是精养。以前是管饱,现在是管好,以前是只养眼前,现在是全程养育。时代不同了,不同时代有不同时代的熬煎,以前为吃饱肚子发愁,现在为“望子成龙”、“望女成凤”操心。现在人羡慕老一辈人,老一辈人更嫉妒现代人。

所以,时代不同了,没有可比性,走到哪里说哪里的话,作为当代父母,就是要立足当前,做好当下。帮助孩子培养好的生活、学习习惯,树立好立身做人的榜样,孩子以后不辜负父母养育之恩,就应该很满足了,你说呢?

为什么老一辈人养活一群孩子那么容易,现在养一个孩子都难?

说这种话的人,大部分是不了解亊实真相,但不排除,有少数人是故意歪曲事实,蛊惑人心。

所请养活,应分开来用。现在的孩子是养,那时的孩子叫活,也就是那时的孩子能活着就好,能活着就行。

上世纪五十年代的农村,缺医少药,孩子成活率不高。初生幼儿,往往得一种病,河南农村叫"风齐"(音),其实就是肺炎,只有打盘尼西林(青霉素)针才能治好。别说沒有盘尼西林,即使有,五升小麦一针,绝大多数人也买不起。所以只要幼儿得了风齐,根本活不了。刚时农村有乱葬岡,就是扔死孩子的。

活了的幼儿,如果母亲奶水不足,主要是用白面糊糊养活。稍大点,学会吃饭了,就和大人一样,一天三顿红薯饭。大人下地干活了,孩子就在沫堆(即黄土)里爬。再大点,几个小孩扔鞋子做游戏。玩一天,一身黄土尿泥,到晚上也不洗,拍打拍打就上床睡觉了。

那时,城市里要好得多。但是,要想买牛奶,必须半夜去排队,买鸡蛋,要凭出生证定量供应。托儿所,幼儿园也很少,学前儿童多数脖子上挂着钥匙,在家属院游荡。

现在的孩子是怎么养的,就不用多说了。从胎教,幼教,特教,到孕妇的营养,幼儿的进口高级奶粉,营养品,高级月嫂侍侯,那都是贵族生活啊!有人愿意回到原来那样养孩子的生活吗?!

为什么老一辈人养活一群孩子那么容易,现在养一个孩子都难?

为什么老一辈人养活一群孩子那么容易,现在养一个孩子都难?80年代前那时候的家里只少俩个孩子,有的家庭5一6个孩子,那年代只要父母健康出去种地,孩子拾多岁就帮着父母去种地收粮,有粮食吃饱饭没有后顾之忧,条件好的上学,入伍当兵干什都成。现在不一样了,社会在发展跟时代潮流,层次不一样了,一个孩子培养多样化,对孩子的关心要求也多了,从上幼儿园到读书要用好多学杂费用。考上大学又是一大批开支,大学毕业后找工作,参加工作了,准备找对象结婚,彩礼买房买车又是几个大数字消费,所以养一个孩子比以前养一群孩子难。

为什么老一辈人养活一群孩子那么容易,现在养一个孩子都难?

我是萨沙,我来回答。

以前人怎么样孩子?

现在人怎么样孩子?

记得一个贫穷的山村,有家人穷的家徒四壁,却生了很多孩子。

支边的老师看不下去,认为家里已经有了六个孩子,又穷成这样,家里几个孩子也没钱去上学,不应该再生了。

谁知道,这家大姐却这么回答(才14岁):有什么负担?多生一个孩子,也不过是在锅里面多加一瓢水罢了。

支边的老师顿时哑口无言。

如果对孩子的定义只是多加一瓢水喂喂,确实生100个也可以。

萨沙记得以前看过一个关于我们2004年我们南京郊区城中村的报道,现在想象还很心酸,甚至不可思议。

说是一户安徽农民来南京,夫妻两个没文化、没技术找不到工作,妻子还有病,只依靠丈夫找野菜、收破烂变卖赚点吃饭的钱。

这家也是孩子众多,因为家里非常贫穷,不让孩子上幼儿园,也不让上学。

说起来的大家不相信,这家二女儿,一个6岁的女童竟然上吊自杀死了。

当时报道这么写:那天中午,8岁的小丽见父亲总是不回来,就给弟妹们煮面条吃;吃过饭,4岁的弟弟收拾桌子,她洗碗、6岁的小洁扫地。干完活后,小丽就在桌子上练习写字。这时,小洁过来告诉她自己不想活了,想要死,小丽也没在意。过后,小洁就到院子里,爬到洗衣机上,把一条大毛巾抛到晾衣铁丝上,打了一个结,把头伸了进去。一会,弟弟小华去院子里小便,看见小洁鼻子里流血,舌头也伸出来了,他连忙把小洁的脚朝洗衣机上搬,并哭着喊大姐出来。小丽一看,吓得出门大叫:“快来救救小洁!”邻居们赶来七手八脚把孩子救下,小丽过去把手放在妹妹的鼻孔下,感觉没气了,吓得跪下拼命磕头,求大家救救妹妹。记者昨日看到,小丽的额头上还有很多明显的包块。

小丽告诉记者,小洁很喜欢上学,她们家隔壁就是一个幼儿园,小洁经常爬到洗衣机上朝隔壁看,跟着学校里的孩子一起唱歌。因为不能上学,最近一直在和家里闹别扭。看到邻居家玩伴去上幼儿园,可以同很多小朋友一起玩,小洁情绪低落,多次说不想活了。小洁自杀其实主要是生活无望,孩子们缺衣少食,几乎没有任何玩具,还要大孩子照顾小孩子,负担沉重的家务。8岁的小丽早已到了上学年龄,却被留在家里,因为要照顾弟弟妹妹。

小丽的岁数太小,还不知道妹妹小洁已经死了,询问记者“妹妹什么时候能回家?”采访结束后,记者离开孩子后都忍不住落泪。

大家想想看,一个6岁小孩能懂什么?大家6岁时候在干什么?都是胡天海地瞎玩的时候。

而6岁的小洁竟然不想活了,还竟然去自杀身亡,要不是真实的报道,萨沙会认为又是什么胡编乱造的鸡汤故事。

由此可见,这么一个贫穷又孩子众多的家庭,生活状态是什么样的,逼得6岁小孩都能去自杀。

出了这事以后,在南京好心市民和学校的帮助下,小丽得以进入学校学习,学费和杂费全部免除,还可以享受特困补贴。

夸张的是,通过小丽后来对记者说说的一言半句来看,小洁竟然不是这家第一个夭折的孩子,之前还曾有孩子死亡。

如果把孩子像猪狗这样放养,生100个应该也没啥问题。

其实改革开放前,养孩子最大的不同是经常会出事。

当年因为意外事故死亡或者残疾的孩子,并不在少数,比如游泳出事、登高爬树出事、玩火玩电出事。

这些事情在当年不稀奇,用我老爸话来说,到了乡下夏天淹死几个孩子,都没什么稀奇。家里人都忙着干活,孩子又多,谁管啊。

这种事,放今天试试看?

别说偷偷跑去游泳,今天高三男生有的都一米八几了,上学还要爸妈每天跟着接送呢,女生就更别说了。

萨沙记得小时候,一次顽皮跌了一下,应该是腿上或者脚上某块骨头错位了。

家里人都不当回事,也不送去医院看看,就让我这样一瘸一拐走了10几天。

后来给邻居懂推拿的叔叔无意中看到了,帮我用力一推,应该是把骨头推正位了,从此走路正常了。

要换成今天,哪个父母不第一时间带到医院去?

为什么老一辈人养活一群孩子那么容易,现在养一个孩子都难?

以前的孩子养大了就行了,现在的孩子得按照培养科学家的标准来付出,养育成本太大了。

为什么老一辈人养活一群孩子那么容易,现在养一个孩子都难?

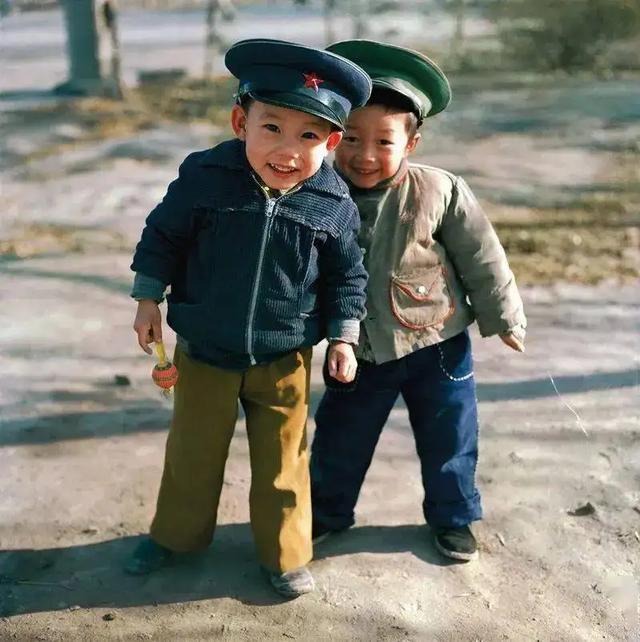

那时候的孩子都是“散养”。

孩子小时候邻居、亲戚邦,大都是捎带着看的。孩子大点,大帮稍小,带最小,一群孩子互帮互助,老大基本都如母亲一样带一帮,如父亲一样也管一帮。连打架、惹祸都是一起的。所以那时的兄弟姐妹虽多,却特别亲,特别尊重老大。

那时候也是因为孩子太多,没有细致教育的能力,也没有那个环境,这估计也是实行计划生育政策的初衷之一吧,以提高全民的文化素质。所以,当时父母带着一群孩子,虽然劳累,但并不显得多么困难。实际上,也只是相对现在教育费用高和学这学那麻烦而已。

故此,要说困难的难易程度,还要相对来比较。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。