寺为什么叫寺,庙为什么叫庙,寺和庙到底有什么区别?

中国人喜欢把“寺庙”混为一谈,这是错误的,二者有很大的区别,作为炎黄子孙,一定要把“寺”“庙”分得清清楚楚!尤其是庙

在许多人的观念中,寺庙都是祭祀的场所,佛教在中国大约流传了2100年,基本上每个村庄,都有大大小小的寺庙,有一些还成为了国家保护的重点文物,每到过年初一的早晨,村民都要去往寺庙举行祭祀活动,但很多人就是搞不懂寺跟庙具体有什么区别,不都是祭祀人的场所吗?

我们的印象当中,好像是要比庙大很多,闻名天下的就有白马寺、少林寺、寒山寺、灵隐寺、金山寺等等,不过著名的庙也有城隍庙、夫子庙、孔庙、文庙等等

所以二者之间具有一定的差别,并不能混为一谈

寺的由来“寺”有一个演变的过程,小时候我们唱过的儿歌:“从前有座山,山里有座庙,庙里住着个小和尚…”这个说法本来就是错误的,因为和尚并不是居住在庙中,而是居住在寺里

说起寺大家最先想到的就是影视剧当中的大理寺吧!其实大理寺是并不是如今的寺庙!它是一个行事机构,所以有人犯了法,常常会听到皇帝说等候大理寺发落

在佛教还没有传入我国时,寺已经存在了,起初它是指朝廷里面的一个机构,是政府官员们办公的一个地方,在电视剧《包青天》里,许多案件就会交给大理寺办理,在今天相当于一个司法机构,是一个政府的审判机构,管理人员称之为大理寺卿,到了唐代佛教非常盛行,以“寺”作为官方机构的场所,就慢慢变少了

“寺”在古时候其实为“侍”,《经典释文》就提到过:“寺本亦作侍,寺人奄人也”所以宫廷中的侍卫官暑,就称作了“寺”,当人们在电视中看到犯人要交给大理寺处理时,是否让你感到一头雾水啊?难道要让和尚来审判吗?其实这就是一个误解!

一直到了东汉时期,寺才成为了佛门中人的场所,传闻在永平年间,天竺僧人用白马驮着40多卷经书来到了中土,汉明帝为他们建造了非常雄伟的房舍,用来普度众生、弘扬佛法,因为是用白马驮着经书来的,于是取名为白马寺,后来只要是佛教建造用来传经的场所,都称之为了“寺”

“寺”基本上可以定义为传道、修行、弘扬佛法的建筑,梵文中是这样解释的,寺就是僧徒生活、居住和修行的地方,说的通俗一点,有和尚或者僧人长期在这里生活修行,而且供奉着许多佛像,才能称之为寺院

普通人也可以到寺院里面祈福祭拜,听僧人们弘扬佛法,有的寺院甚至还可以去做俗家弟子

何为“庙”寺庙是经常一起出现的,大家常常混为一谈,不过寺院很多人都知道那是佛家居住和传道的场所,那么庙又是什么呢?这就把许多人难住了,好像“庙”并没有“寺”多见

虽然寺有着悠久的历史,刚开始是作为政府机构办公的场所,但是庙的历史更加久远,影视剧当中还经常出现城隍庙、土地庙、孔庙、文庙等等

除了寺院,人们也会到庙中祭拜,但是里面供奉的神像跟寺院有一定的区别了,去过的人都会发现,大一点的寺院里,供奉了许许多多的神像,但是大多数庙里供奉的,就比较单一

比如你去到土地庙、城隍庙,我们就知道是去祭拜土地或者城隍的,关帝庙供奉的又只是关公关羽。这就形成了鲜明的对比,庙要比寺小很多,基本上供奉的都是特定的一位神灵

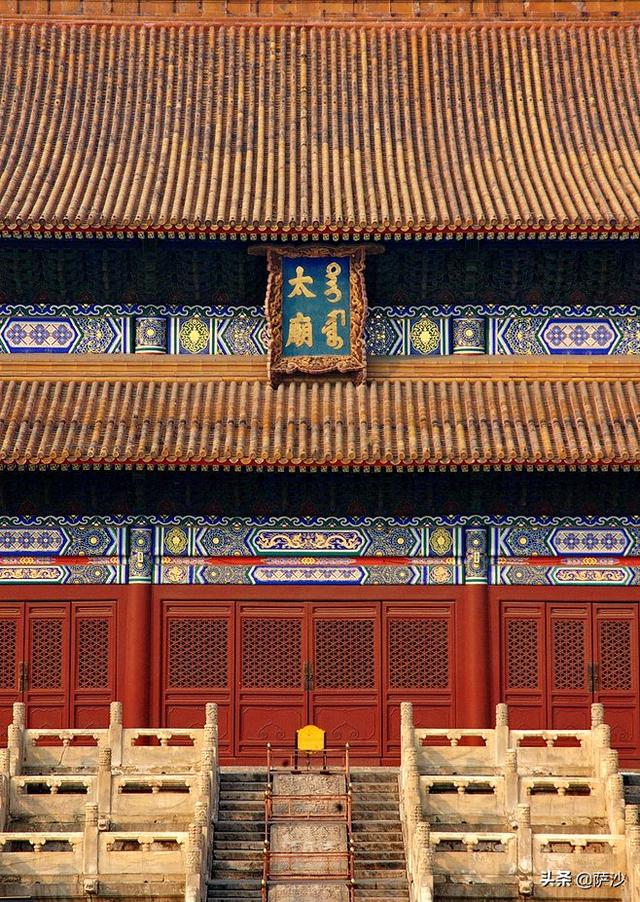

起初古人就是把庙作为一种祭祀和供奉祖宗的场所,随着时代的变迁,一些为国家和人民做出巨大贡献的人,老百姓也会给他建庙,因此来祭拜和怀念,孔庙就是最典型的代表,地位显赫的人也可以自己建家庙,皇帝的祖庙就是太庙

庙通常就是祭祀“鬼神”供奉圣贤的场所,所以跟寺院形成了一定的区别,因为寺里面的都是佛教中门,但是庙里供奉的,不一定跟佛教有关,所以和尚都是居住在寺院中,看完这一切,你明白了吗?

寺为什么叫寺,庙为什么叫庙,寺和庙到底有什么区别?

这个问题很有意思,是我们生活中常见常说,但又很容易混淆的问题。

在我国,寺庙二字经常连在一起,混搭混用。在农村,一些妇女往往把初一、十五,到附近寺院烧香拜佛,说是到庙里上香。

其实,寺和庙区别还是很大的,二者还真不是一回亊。

我不想说寺庙的形成历史,文章冗长,读者会失去阅读耐心。我只想从大众直观的易接受理解的角度,谈寺和庙及二者的区别。

先说庙。庙,妙的谐音,中国有很多庙。例如各地的城隍庙、孔庙、关帝庙以及太庙……等等。庙虽然很多,但庙里面供奉的都是特定的神灵祖先,先圣贤达。换句话说,不管是三皇五帝,还是城隍爷、孔圣人,以及赵公明、关羽、岳飞等等,要么是神灵,要么是过往圣贤,对社会贡献大的人,后世高山仰止,感恩缅怀,修庙祭祀,享受四时香火,铭记他们的无量功德。

再说寺。寺,寸土之地也。《说文解字》中对寺的解释是,“寺,廷也,有法度者也”。意即官员办公的场所。中国封建社会,皇帝以下的最高办公机构称“寺”。例如大理寺、鸿胪寺等。大理寺相当于现在的最高人民法院,鸿胪寺则相当于现在的外交部。

西安南门的仿古入城迎宾礼中,就有大唐鸿胪寺卿率官员迎接贵宾入城的画面。电视剧《庆余年》中主人公范闲也曾在鸿胪寺任职,安排接待相关皇亲贵胄。

唐代以后,“寺”这一组织机构,逐步被其他名称取代。可见,“寺”的起源,远比寺院要早。

唐朝时,为宏扬佛法,在鸿胪寺旁修了白马寺,专供外国人传教宏法,寺院作为宗教场所逐渐形成。

在西安,有佛教的大慈恩寺、兴善寺、兴教寺、荐福寺、广仁寺(藏传佛教)等寺院。

有伊斯兰教的大小清真寺。

有道教的万寿八仙宫、楼观台。

有基督教、天主教的多座教堂。

可见,不管是佛教、伊斯兰教的“寺”,还是道教的“宫”“观”,以及基督教、天主教的“堂”,都是宗教活动场所。综上,现代社会的寺院,是宗教活动场所,是宗教神职人员修道修行,传经颂道的地方。

各教派按照各自的教义,坚持“四自”,传教宏法,利国利民,度人度己,引导宗教群众与社会主义社会相适应,服务社会。

图片来自网络

寺为什么叫寺,庙为什么叫庙,寺和庙到底有什么区别?

寺是佛教最重要的宗教场所,是供奉佛祖、观音、弥勒佛、众罗汉以及诸佛诸菩萨的殿堂,是珍藏和供奉经书的地方,也是僧人参禅学佛及居住生活的所在。我国许多名山都有不少著名寺院如白马寺、少林寺、大相国寺、香山寺、法门寺、灵隐寺,等等。如是尼姑住的寺,就叫“庵”,如“水月庵”。管理寺院的僧人叫“方丈”。庙是纪念人们心目中的圣人、忠勇的功臣、保囯护民的英雄的场所,如岳王廟(纪念岳飞),关帝庙(纪念关羽),孔庙(纪念孔子),桓侯庙(纪念张飞),等等,常常设在城市或城郊。管理庙宇的人叫“庙祝”。简单说,寺供佛,庙纪念。当然,也有些小庙,是拜神仙的,如“土地庙”、“麻姑庙”、“山神庙”、“龙王庙”等。

另外,道教也有自己的宗教场所,是道士或道姑修道诵经的地方,叫做“宫”或“觀”,如成都的青羊宫,青城山的上青宫,都江堰的伏龙觀,四川绵竹的遵道觀,严仙觀,武当山的南岩宫,紫霄宫。等等。

寺为什么叫寺,庙为什么叫庙,寺和庙到底有什么区别?

平阳狐狸,回答问题。

寺庙多指佛教建筑,不过佛教自东汉初年传入中国,而“寺庙”二字早见于西周金文,可见寺庙并非为佛教所专造,而是另有其意。

寺者,寸土也,国之法度,引申为国家衙门或办公场所,如古代官署之鸿胪寺、大理寺、太常寺、太仆寺、光禄寺等,而佛寺的起源便与鸿胪寺息息相关。

在古代中国,鸿胪寺的一项职责便是负责外事接待,相当于如今的外交部和国家招待所。佛教僧人到了汉朝,受到汉明帝的礼遇,以客礼相待,将其安置在鸿胪寺中。再次强调,这里的鸿胪寺并非一所寺院,而是当时中国之外事机构。

(白马寺)

佛教僧众来中国传法讲经并非一朝一夕或者十天半月,而是一个长期的过程,那么这些僧人长期居住在鸿胪寺中就不合适了,于是朝廷另建馆舍,供其居住。这些用来供奉佛祖的场所,故称为佛寺。朝廷办事机构之“寺”者,便引申为供奉佛祖的场所,即佛寺。

若论中国名寺,少林寺地位尊崇,名声最响。但纵观中国二千年佛教史,洛阳白马寺似乎更有底蕴。

当时佛教僧人自印度经古丝绸之路传入东汉之中国,到了首都洛阳,后兴建供奉佛祖之场所,这也是中国第一所官办寺院,称中国第一古刹。史料所载,佛教僧众自河西走廊“白马驮经来中国”,故称“白马寺”,这估计也是《西游记》中唐僧取经必骑白马之缘故。

佛教传入中国后,在白马寺生根发芽,后又经中国传至越南,朝鲜,日本及世界其他地方。所以白马寺也被很多佛教信徒称为“释源”(释教发源地)和“祖庭”(祖师之庭),为佛教的重要朝圣地之一。

2000 年来,白马寺或废货建,历经无数风雨。上世纪 80 年代以来,日本出资修缮白马寺,后印度,缅甸,泰国又相继出资,在白马寺周围修建各国风格的佛殿。于是白马寺便成为拥有中印缅泰各国风格佛殿的国际化寺院,有“天下第一寺”之称。

(庙之古字)

我们再来说“庙”。在古汉字中,带广字旁的多与房屋有关,如府、庭、庄等,庙也是如此。在庙之古字中,广字旁下为朝廷之朝字,这是因为“庙”的本意是祭祀祖先的地方,称宗庙或祖庙,表示这里祭祀的人如同国家朝廷一样应受到尊重和礼遇,这也是中华远古文化祖先崇拜的表现之一。

所以,庙后来又引申为朝堂之意。北宋大文豪范仲淹在《岳阳楼记》中就说,“居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君”,就是这个道理。

随着时代的发展,祭祀祖宗先人的宗庙和祖庙,逐渐与祭祀其他神祇和鬼神的神社为一谈,比如土地庙,城隍庙,山神庙等。后来又多于“寺”连用,指代佛教建筑。

我们虽多把寺庙联用,但寺与庙却有本质区别,寺供奉佛祖,庙祭祀鬼神。即便如今,各名山大川供奉佛祖诸菩萨的场所都称寺,没有一个称庙的,如少林寺,灵隐寺,南华寺,金山寺等。

寺为什么叫寺,庙为什么叫庙,寺和庙到底有什么区别?

寺是佛教伊斯兰教的宗教建筑。寺一般是宗教综合场所,佛教的寺以传承和供奉经文舍利为主,是教派圣地。伊斯兰的寺是教民信徒举行宗教仪式的场所。庙有官庙和民庙之分,一般以祭祀某位大德高人为主,庙是儒释道三教都有的建筑,受过批准的为官庙,其色彩以黄紫为主顶部配以绿色图案,民庙是老百姓自发集资建的祭祀某人的庙宇,色彩以灰色白色为主,家庙也是民庙的一种。庙可大可小,最高级别的庙称庙宇,含有容天地古今之意。

寺为什么叫寺,庙为什么叫庙,寺和庙到底有什么区别?

中国古代的建筑档次共分为:

宇,厦,宫,殿,庙,寺,祠,堂,厅,楼,阁,榭,房,庵,所,廊,轩,亭,岗(台),站,驿,浦,津,坊。

这是由占地规模大小决定的。有了阶级等级以后,就成为等级使用的标准了,不够等级的使用了就会犯僭越罪了。

广宇,就是超大的巨型房子;大厦,是仅次于宇的房子;宫,是仅次于厦的房子;殿,是仅次于宫的房子。

庙,是宫被用于祀奉祖先时的称呼词。

寺,是殿被用于祀奉宗时的称呼词。

祠,是寺被用于祀奉家族第一分支先人的房子,现在称为祠堂的建筑。

堂,是族人议事的房子。也可用于一个家庭议事或日常共同活动的公共场所的屋子。

厅,类似于庙,只不过是更机密事情商议的少数人可进入的议事屋子。庙是整体族人头领议事的屋子。所以孙膑兵法中说庙算多则胜,这就是当着祖先的面议事,受祖先监督不得不细致的现象造成的。

这是古代中国人,一个人群整体居住地,前边建土地庙,后边建山神庙,左边或者是东边建祖庙,右边或者西边建宗祠,中间建议事堂,这样的格局造成的。所以村庄的大门是开在南方的。北方就称为后门,东西两边称为侧门。把村庄放大成城,也是这样建造的。只不过城外面有个护城壕,里面有水,被称为护城河罢了。并且城有城墙围起来。但是模式格局是一样的。

这种一个人群居住的建筑模式,到了清朝以后结束。引入了欧洲式的洋房。

有了佛教,佛教徒用的房子称为:庙,也就是和尚庙。道教的教徒所住的房子称为:观,也就是道观。帝王设立的各个执法部门,顶级的称为:寺。帝王设立的最高学府也称为寺。民间的最高学府称为院,只不过用书院一词多一些。

再后来和尚庙和道观也都可又称庙.称观.称寺了,又有了伊斯兰教以后伊斯兰教徒供奉的教堂称为寺。只不过再后来有了基督教,不称庙和观,也不称寺。仍然称教堂的。

再后来,寺庙一词就混用了,也就是庙与寺可以互相替代。并且宇与厦消失了。因此有文字以后,宫是最大的房子了。

秦始皇以后,宫成为安排及排列殿的院子了。也就是把殿放在宫的院子里面了。也就是宫成了一个院子。

这就是现在知道的皇宫里面有很多大殿。庙与寺里面也有神殿或大雄宝殿了,也就是和尚和老道住的,庙与寺也成了院子了。

再后来就把很大很大的楼,称为大厦了。

但是有时候又把庙,称为庙宇。可见对宇和厦,还是有点儿惦念的。

实际上这些大的房子,用现在的意思表达,就是公共场合的公共建筑。只不过封建社会用于帝王家就是了。但是现在把帝王家转成为政府办公场所了。

原来堂,是单独有一个房间构成的建筑物。

后来把三间室的房屋,中间那个房屋称为堂屋了,两边那个房屋成为厢房了。从而构成中间堂屋两边厢房的房屋式样的。但是有的地方仍然保留着堂屋一说的,只不过有的地方说成是中堂了。

三间室的房屋,堂屋被仿欧洲建筑以后,称为客厅了。因为当时堂屋就是一家人公共活动的场所,所用的屋子。

中国的房屋建筑,被三才式固定以后,东厢屋,堂屋,西厢屋,就成为现在农村可见到的房屋形式了。只不过口语上说成东屋,中堂,西屋。这就是一房三间室。

可见房,是从外面看,整体房子的样子。屋,是房子隔出的间室,也就是房子里面被隔出几个屋子。

屋子里面再隔出几个空间,这些空间称为室。

也就是房子是由外面看的整体形式。房子内部隔出的,可被人用的空间称为屋子。屋孑再隔出人用的空间,比屋子小的称为室。

最早的中国的房子,里面隔出的屋子,不是用砌墙隔出来的。而是在一个通长的房子里面,用几个屏风隔开各个使用空间,形成几个屋的。也就是房子里面的屋子,是可任由屏风隔出多大空间,随人意愿进行的,而不是固定的。

汉朝以后,什么等级,用什么样的房子,改成了房盖儿的房檐儿的式样为准则了。

从而双重檐的房子属于宫殿用的房子。包括寺庙在内。次于双重檐的房子是最大的官儿住的房子,这个房子是没有房屋脊的,称为卷棚式房檐。

从而除了这两种房檐以外,其它式样的房檐谁都可以用了。

不过后来又把房子大门的门钉,也列入了等级显示的方式了。甚至后来的门墩儿,以及门前的摆设,也形成了显示富贵的标配了。也有把门环的辅首作为显示富贵标志的。

清朝末期和民国初期,因为被列强抢掠太狠,太穷了,从而是不是瓦房就成为显示富贵与否的标配了。这一局面一直保持到1980年以前。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。