京杭大运河为什么傍着湖走,而不是直接利用湖面作航道呢?

京杭大运河的确是傍着湖边走,而不是直接利用湖面做航道,像太湖、高邮湖、洪泽湖、南四湖旁边,都能看到清晰的大运河河道,很明显当初修建运河的时候,就没有打算将这些湖面用作航道,

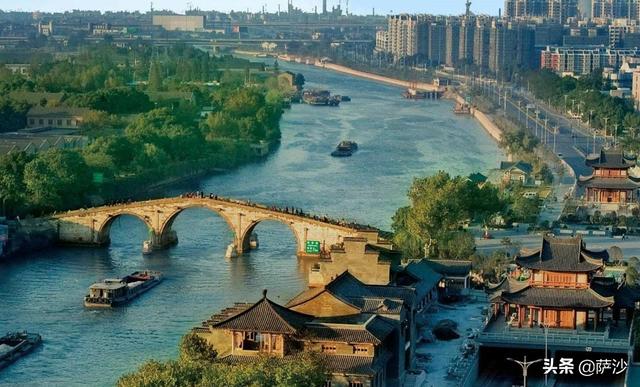

南四湖微山湖边,沿着湖岸边开凿的大运河

为什么运河不走湖面直接过,还专门费钱费力绕开湖泊挖运河呢?这个原因是多方面的,比如湖面太大,行船时不好参照;而且运河就是要走繁华地带,将这里的物资转运四方,而走湖中,就失去这一功能了;还有的说当初修建时利用天然河道,当时天然河道就是这样子的。

其实这些分析都不准确,湖面大,设立航标就可以了,如果湖泊可以行船,直接在岸边就能形成繁华集镇,而不是在运河边上,而且当初的天然河道,很明显不会那么可丁可卯地傍着湖走。

大运河之所以傍着湖走而不是直接利用湖面做航道,主要是两个原因:

第一,湖泊水太浅,没法做航道。太湖大部分地区的水深不足2米,洪泽湖、高邮湖、南四湖一般水深也不足3米,而且水位变化大,枯水期更浅,来来回回变航道,一不小心就会搁浅岸边,动弹不得,这就太麻烦了。而运河就不存在这些问题了,运河河道常年有人维护,浅了就疏浚、补水,反正就在岸边作业,维护也方便,而要是在湖中做航道,在古代没有大型器械的条件下,维护起来就太难了。

第二,运河中的船,并不是大家想象中的,靠河水的自然流动,或靠风帆来驱动,毕竟大运河河水流速很低,而且逆水行舟的时候还很多。而靠风帆就更不靠谱了,总不能春夏东南风盛行的时候只向北走,冬天刮西北风的时候只向南下吧?其实在没有发动机的古代,运河中的小船,靠人划着走还凑合,而真正转运大宗物资的大船,更多的都是靠纤夫一点点拉着前行的,如果运河航道在湖里面,怎么拉?所以运河必须不能太宽阔,而且运河两岸必须有坚实的陆地供纤夫行走。其实在大运河两岸,很多地段都用青石铺着专门的纤道,以方便纤夫拉纤。所以运河即使经过湖泊,也不能走湖中间,而只能走湖边,要么再挖一条河,要么在湖边筑堤将河与湖分开,形成一条运河。

大运河上的纤夫

大运河苏州段留存下来的纤道文保碑

京杭大运河为什么傍着湖走,而不是直接利用湖面作航道呢?

看了前面很多条友回答,没有搞清问题实质,为什么京杭大运河傍着湖走,不直接利用湖面作航道呢?其实主要有二个原因,一是要保证运河航道的稳定,确保这条南北交通大动脉的畅通。二是长江中下游的湖泊水做为航道,水文特征不是很好,难以被利用。

京杭大运河是世界上里程最长、工程最大的人工开凿的运河,被称为中国古代的三项伟大工程之一,这条运河随着历史的变迁,朝代的更替,每个朝代的目的、动机不同,运河利用价值与方向也有差别,春秋吴国为伐齐国而开凿,服务于军事目的。隋朝大幅度扩修并贯通至都城洛阳且连涿郡(北京),是为了中央集权,加强对南、北方的统治。(下图为早期运河)元朝翻修时弃洛阳而取直至北京,是因为北方的战乱,经济中心转移到了南方,迫切需要南方的物资支援北方。明朝起都城北迁到北京,一直到清王朝,屯兵消耗的粮食和战略物质,需要南方提供,而南方(今长江流域)特别是江浙地区历史上称之为“钱袋子”“米粮仓”。由此看来,运河的开凿不是一个朝代完成的任务,为什么历史上每个朝代都这么重视,主要是古代交通运输方式单一,征服改造自然能力比较差的原因。

我们今天的交通运输,急需的物资有飞机,有高铁,高效简单,但大宗货物的运输还是依赖于水运,水运阻力比较小,成本低,可以充分利用天然地物河道、湖泊。而我国天然河道长江,黄河、珠江都是东西向,迫切需要一条南北向交通大动脉来解决货物运输,历朝历代都要面临着南北运力不足的问题,需要开凿一条大运河来解燃眉之急。

京杭大运河,沟通五大水系,把海河、黄河,淮河、长江、钱塘江五大水系连在一起,几大水系中只有黄河和淮河最难驯服,历史上黄河在下游泛滥成灾远近闻名,河道变迁让多少人流离失所。淮河夹在长江与黄河之间,下游没有自己的河道,左右摇摆,历史上一会儿与黄河乌合一气,一会儿与长江并轨。在下游淤积泥沙,今天我们见到南四湖、洪泽湖、高邮湖都是历史上遗留下来河迹湖。

其次从海河、淮河水系来看,成扇状水系,这样的河流水文特征是:降水量稍大些,支流的河水短时间汇集主河道内,特别容易出现洪水灾害。历史上曾出现过海河水漫天津,淮河水泛滥时,南四湖、洪泽湖成了泄洪对象。

无论哪一条河流历史上遗留下来的河迹湖,太平盛景可以利用发展养殖业,洪水来时做为泄洪区,况且古代没有我们今天的对黄河、海河、淮河的治理能力,那个年代,水患无常,几乎每年都有洪水灾害,这些湖泊对河水的调节作用他们非常清楚,所以运河不可能利用湖泊做为航道。

至于为什么傍着湖边走,一方面是湖水边地下水埋藏比较浅,施工的工程量小,另一方面湖水补给运河水。你看我们的古代劳动人民多聪明,多有智慧。

当然运河单独开挖,也适合拉纤,这也是解决比较实际问题。

今天,我们把淮河、海河、长江、黄河防洪标准提高到百年一遇,这些湖泊做为航道很安全了,但这些水运价值不大了,可是您想过古代治理河流是多么无奈吗?

京杭大运河为什么傍着湖走,而不是直接利用湖面作航道呢?

京杭大运河是中国非常重要的一条运河,其开整体工程凿了于隋代,将钱塘江、长江、淮河、黄河、海河五大水系连接起来,是我国古代南北交通的大动脉。到了明清时期,京师非常依赖江浙的粮食供给,京杭大运河就变成了国家的生命线,明朝两朝甚至专门设立了漕运总督一职来管理运河事物。

当年在第一次鸦片战争时期,正是由于攻到南京附近的英军扬言要切断大运河,这才迫使清廷与英国和谈,签订了丧权辱国的《南京条约》,由此可见京杭大运河的重要性。(京杭大运河)

大运河最初有2700多公里长,当时运河的中心枢纽是位于华北平原中部的洛阳,整个运河都是围绕洛阳来开凿的,因为当时洛阳是首都。

可是到了元朝之后,由于元代将都城改到了大都(今北京),于是大运河就改变了河道,截弯取直,直接从杭州通往北京,于是称之为“京杭大运河”。

京杭大运河一路北上,连续穿过五条水系,中途自然遇到了许多湖泊。按理说,这些湖泊可以作为运河的天然航道,帮助运河节约工程量。但有意思的是,京杭大运河却几乎从来不使用天然湖泊做河道。在遇到湖泊时,京杭运河总是紧贴着湖泊进行挖掘,古运河在途径太湖、洪泽湖、微山湖时都是如此。(古京杭大运河基本上都是沿湖开凿,注意,我指的是古京杭大运河)

其实古人这么做肯定是有所考虑的,否则不会放着已有的天然湖面不使用,而去费时费力的开凿一条新的河道。

由于地形和水流速度减缓等原因,在长江中下游地区形成了一系列淡水湖,这些湖水都是和长江相连的,有着调节长江水量的左右。

在丰水季节,随着降雨增多,长江水量会暴涨,如果没有一个地方去容纳这些过多的水量,那么长江就有可能爆发洪水。而此时这些下游的淡水湖恰恰可以接纳许多江水,保障长江主河道的安全。

如果是在枯水季节,这些淡水湖又能够反哺长江,保证长江主航道水位正常,因此这些淡水湖对长江的生态是十分重要的。

不过正是由于长江水量的不稳定,导致这些淡水湖的水位也不稳定,甚至在不同的季节落差会很大,这对于漕运航行来说十分不利的。一旦碰到枯水期,船只掉进湖里就上不来了,这时运河就会因为这一个节点而彻底瘫痪了。而直接开凿运河的话就能够最大限度的保持运河的水位稳定,尽量减少水位的飘忽不定。所以水位不稳定是古人避开天然湖泊的重要原因之一。

除了水量不稳定以外,在湖中航行也不利于拉纤。

古代的船只是没有机械动力的,在海上航行时还可以依靠风力前进,而在河道航行时就只能依赖人力了。

大运河上的船只都是用来拉粮食,拉货物的。为此商人肯定希望船上能装下更多的货物,所以船上的空间基本都用来装货了,几乎没有留下给人划桨摇橹的地方,于是船只的前行就只能依赖于河岸上的纤夫,而人工开凿的运河两岸更适合纤夫拉纤。(京杭大运河上的纤夫雕像)

综合以上两点,京杭大运河在规划时就努力避开这些大型的淡水湖泊,但之所以还要紧挨着湖边开凿,主要是因为湖边的地下水位较高,可以最大限度的补充运河的河水,古人的智慧真的非常令人惊叹。

京杭大运河为什么傍着湖走,而不是直接利用湖面作航道呢?

我是萨沙,我来回答。

这是萨沙的第8364条回答。

原因其实不复杂:

第一,枯水期的问题。

中国湖泊大多有枯水期,水位会下降很多。

其实不用说湖泊,就算是水量充沛的长江,三峡附近枯水期的水位可能只有0.8米。

稍微大一些的船,就无法通过。

如果利用这些湖泊作为航道,只有要一处湖泊出现枯水期,整条大运河就全完,航运中断。

第二,湖上的风浪问题。

很多人认为湖泊就是我们平时在城市里面划船的小湖,风平浪静。

其实,稍大的湖泊,比如鄱阳湖、洞庭湖、太湖、微山湖等由于面积较大,也是存在大风大浪的。

大家看一个新闻:济宁微山湖卷起10级大风 5艘货船被飓风“掀翻”

苏州地区狂风大作,太湖水域有8条船沉没,另有5条船搁浅,所幸没有造成人员伤亡。

古代都是木制帆船,不会很大,而且内河运输都是平底船,运载又多,抗风浪能力低。

大家记得《水浒》里面杨志怎么倒霉的吗?

就是押韵生辰纲时,船只被太湖的大浪打沉了。

这岂不是开玩笑?国家重要的漕运,能如此儿戏吗?

第三,靠山吃山靠湖吃湖。

自古以来,只要是大湖基本都有水贼。

这些水贼有的是职业匪盗,像水浒一样盘踞一方;有的水贼则是兼职,就像晁盖抢劫生辰纲一样,客串捞一笔。

但无论是哪一种,对于漕运船队威胁都极大。

同时,在地形复杂的湖泊剿灭无处不在的水贼,也是非常困难的。

比如兼职水贼,平时不见踪影,突然乘坐渔船或者货船打劫,防不胜防。

所以,使用这些湖泊就有被抢劫的危险,但运河基本不存在,因为河道太窄。

第四,湖泊航行有难度。

谁都知道,大型湖泊的航行是有难度的,有的水域非常复杂,经常出现触礁、搁浅、翻船等严重事故。

如果要在湖泊航行,还要不断设定航道,进行复杂的维护工作,性价比太低。

那么相比起来运河只需要长期疏通,也就没有什么航行问题。

京杭大运河为什么傍着湖走,而不是直接利用湖面作航道呢?

京杭大运河是世界上最长的人工运河,全长1797千米,沟通了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系。不过让人奇怪的是,京杭大运河并没有直接利用湖面作航道,而是傍着湖走的,这是为什么呢?

京杭大运河作为重要的物资交换纽带,北起北京,南到杭州,流经6个省市 18个市区,沿用至今有2500多年的历史。2002年,大运河还被纳入了“南水北调东线工程。

湖里水多水少都不利于行船京杭大运河不直接利用湖面当航道,首先是因为我国河流夏秋容易涨水,不时还泛滥成灾。到了冬春季节,河流容易干涸,河床变浅,非常不利于船只航行。而且大湖里风浪也大,开凿专门的运河能避开风浪,保证平稳行驶。

湖面不利于水位调节其次由于地势差异,很多地方需要通过开关闸门来调解水位。大运河宽面窄方便调节,但是湖面那么大,即便修起来船闸,水位调节也不明显。

而且古代的船没有发动机,有些路段全靠河岸上纤夫拉着走,如果在湖面航行,大货船恐怕行走都是问题。

挖京杭大运河时,现在很多湖泊还没有形成,比如洪泽湖。不过为了减少工程量,在合适的地段,古人也是会利用天然的湖泊、河流做航道的,比如京杭大运河就与微山湖是相通的。

大运河不仅方便了南北方货运,还促进了沿岸城市经济繁荣,可以说是世界水利史上的伟大工程了。真是不得不赞扬老祖宗的智慧!

京杭大运河为什么傍着湖走,而不是直接利用湖面作航道呢?

从现有京杭大运河河段我们很容易就能发现,京杭大运河并非简单的通过人工运河连通湖泊,而是傍着湖泊边缘走,在经过微山湖、骆马湖、高邮湖、邵伯湖、太湖时,线路建设皆是如此,由此我们可以看出,京杭大运河傍湖而走绝非偶然,而是特意修建。结合京杭大运河的水流走向,以及运河功能,归结原因主要有两个,一个是利于水源补充,另一个是利于船舶助力。

首先讲一下水源补充,我们都知道,京杭大运河并非严格意义上的河流,因为京杭大运河水流走向并不固定,一些段落自南向北流,而一些段落自北向南流,这显然不符合“自然河流”的定义。也正是因为京杭大运河不属于自然河流,所以京杭大运河的水源补充不是来自源头,而是来自沿途的各个湖泊,傍湖而走的线路,可以根据旱涝情况,及时调整运河水位,确保运河全年通航。

如果运河直接进入湖泊,那旱季很可能因为湖泊水位下降,而中断通航,毕竟京杭大运河所经过的湖泊,大部分是洼地型湖泊,甚至属于湖荡行列,旱季水位下降非常严重,而古代缺少高质量拦湖蓄水大坝,一旦遇到旱季,直走湖泊很容易搁浅。但傍湖而走就可以很好地避免这个问题,即便遇到旱季,也可以将湖泊内有限的水资源调入运河之中。

再讲一下船舶助力,上面有讲京杭大运河水流向不固定,那这就遇到一个问题,船舶航行过程中肯定会有逆流而上的河段,古代没有发动机的情况下,逆流全靠撑杆而行,但这只仅限于小型撑船。而中大型船只,特别是运送建筑石料、粮油米面等吃水线较深的船只,单靠撑杆肯定无法前行,这个时候就要有运河纤夫来拉着走,如果运河进入湖泊,那纤夫将无从下手。反之,傍湖而走的线路,纤夫可以在岸边借力,有陆地基础。

综上所述,古代京杭运河在修建时,可不仅仅是简单的开挖连通,在考虑通航方面有很大的学问,这一点也不得不佩服古人的智慧,以及工程基建能力。

欢迎点击关注,留言一起探讨。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。