为什么八国联军只破坏圆明园而不破坏故宫?

谢邀:

第一次鸦片战争以后,西方资本主义列强强迫清朝政府签订了第一批不平等条约,即南京条约,继而从中国攫取了赔款、协定关税、开放五口通商、领事裁判权和片面最惠国待遇等许多特权。

为了进一步打开中国大门,英、法、美等西方国家便以修约为名,企图压迫清政府给其新的侵略权益。但遭到清政府的拒绝。英、美、法等殖民主义者恼羞成怒,决定用发动战争方式来实现其无理要求。

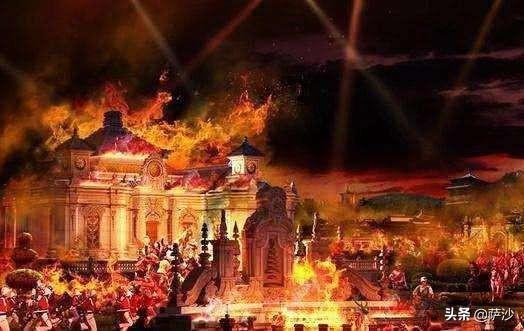

英法联军攻占北京后,占据圆明园。英国军队首领额尔金在英国首相帕麦斯顿的支持下,下令烧毁圆明园。3500名英军冲入圆明园,纵火焚烧圆明园,大火烧了三天三夜,圆明园及附近的清漪园、静明园、静宜园、畅春园及海淀镇均被烧成一片废墟,安佑宫中,近300名太监、宫女、工匠葬身火海。使这座世界名园化为一片废墟。

那么问题来了,为什么八国联军只破坏圆明园而不破坏故宫?

首先、圆明园是皇家休闲娱乐的地方,而故宫则是一个王朝的根基。

虽然圆明园和故宫都代表着清朝的皇权,但事实上这两种有很大的区别。圆明园对于皇宫贵族来说仅仅是一个玩乐的地方,而故宫则是清朝皇帝办公的地方。烧掉了圆明园清朝还是可以正常运转,如果烧掉了故宫,那么清朝丢掉的就不仅仅是面子了,还有朝堂的秩序。英、法两国政府都不希望清政府垮台,故八国联军尽量避免不破坏故宫。

其次、圆明园的价值更高。

八国联军来中国的目的就是抢钱,如果说在那个时代中国什么地方的宝物最多,那好无异味,一定是圆明园。圆明园作为皇家园林,里面存放的宝物不计其数。故宫里面虽然宝物也多,但还是比不上圆明园的宝物数量。从这一点上,八国联军更愿意去抢一个富裕的地方,因此,圆明园成为了他们的第一选择,故宫则逃过一劫。

为什么八国联军只破坏圆明园而不破坏故宫?

我是萨沙,我来回答。

八国联军没有破坏圆明园,是英法联军干的。

英法联军之所以破坏圆明园,原因如下:

第一,给皇帝一种羞辱。

当时圆明园同中国老百姓没有半毛钱关系,是皇帝私人花园,类似马云的私人别墅。

而英法联军之所以烧毁圆明园,其一就是对咸丰的一种侮辱。

直到第二次鸦片战争,满清高层对于洋人还是颇为蔑视的,认为他们是劣等人,不配和满清平等对话。

所以,洋人就针对你皇帝来一下,羞辱你,让你知道厉害。

第二,抢劫。

英法联军来中国是打仗,不是做慈善,普通官兵就是为了捞钱。

而圆明园是咸丰的行宫,里面有无数珍宝,抢劫它可以肥了普通官兵。

而这些官兵千里迢迢来中国打仗,当然希望捞一票回去。

第三,对皇帝的报复。

咸丰下令把英国巴夏礼使团害死了一半,这是违背国际法的。

所以,英法联军就更狠,对皇帝直接进行报复,烧掉你的行宫,看看谁狠。

第四,迫使皇帝服软。

当时英法联军并没有持久作战准备。

他们长驱直入到了北京以后,粮食补给供应非常困难。

他们要千里迢迢将物资从香港运到天津,再从天津运输到北京。

到了冬天,北方河流都要冰封,到时候物资运输就更难。

实际上,如果没有当时中国老百姓踊跃向洋人出售食物等必须生活物资,洋人早就支持不下去了。

这种情况下,烧掉圆明园就是进行恐吓,逼迫皇帝服软签订条约,不然连颐和园、故宫都给你烧掉。

为什么八国联军只破坏圆明园而不破坏故宫?

首先要纠正你提的这个问题的错误,圆明园不是八国联军烧的,而是1860年第二次鸦片战争期间被英法联军焚毁的。

至于英法联军为什么只烧毁了圆明园,而没有焚毁故宫,我认为主要有几个方面的因素。

第一,当时英法侵略者在攻到北京时,听说咸丰皇帝与妃子们正在北京西郊的圆明园避暑,所以英法联军绕道北京城,直接攻占了北京西郊的圆明园,企图俘虏咸丰皇帝。

第二,圆明园是清帝的一个统治中枢,其重要性丝毫不亚于,甚至超过北京城内的紫禁城(故宫)。

第三,在英法联军进攻北京前,清政府与他们进行了谈判,但清政府却扣押了38名谈判人质和《泰晤士报》的一名随军记者,最后只有19人回去,而且都折磨的没有人样。英国全权代表额尔金说道,"假若我不为这位通讯员报仇,泰晤士报将要如何的批评我呢?"侵略者认为,焚毁圆明园,对于清帝的"骄倨和情感两个方面,肯定是一个大打击。"

火烧圆明园的劫难是英法野蛮行径和清廷愚昧无知的共同结果。圆明园被焚毁是人类文明的重大损失,我们应对侵略者进行最严厉的谴责。

为什么八国联军只破坏圆明园而不破坏故宫?

圆明园不是八国联军烧的,是英法联军在第二次鸦片战争时放火烧毁的。

为什么英法联军不烧故宫而烧圆明园?

我给大家简单介绍一下具体情况:

第二次鸦片战争时,英国使节巴夏礼等30多人赴通州与清帝国人员谈判,结果巴夏礼在谈判过程中提出“要当面向皇帝递交国书”、 “不下跪”等条件,激怒了咸丰皇帝,于是咸丰帝指示僧格林沁将巴夏礼等39名英法人士扣押。

由于清帝国当时内部混乱,巴夏礼等30余人先是被短暂关押在圆明园,然后又被分别关押在圆明园、房山等地。这里中方史料称只有巴夏礼是短暂关押在圆明园,其他英法外交人士则关押在房山;而英法史料则坚持称英法联军是在圆明园发现了被扣押的英法外交人员。

随着战事的进行,清帝国越来越吃力,而英法联军则顺利的进军到了京师外围,并且于10月7日占领了圆明园。

英法联军占领圆明园后发生了英法士兵以及随行的苦力以及京师附近土匪对圆明园的联合抢劫,并且小规模的烧毁了圆明园一些建筑,但是火势很快被控制住了。

10月8日清帝国被迫释放了巴夏礼,巴夏礼本人没有遭到虐待;接下来的事情中西方史料就大相径庭了。

英法史料称联军在圆明园发现了部分英法被俘人员的个人物品,并且圆明园中方管理人员称英国某报社记者被清帝国分尸,并且尸体剁碎喂猪,这激起了英法士兵的愤怒再次小规模焚烧了圆明园部分建筑。

但是英法联军总部依旧制止了士兵焚烧圆明园的行为,并且于10月9日退出了圆明园,并把圆明园管辖权交还给了清帝国,清军还短暂的围剿了抢劫圆明园的土匪。

10月12—16日,清帝国陆续释放了被扣押的全部英法人士,但是其中有20人因为遭受虐待而死亡。这引发了英法联军高层的愤怒,额尔金向清帝国恭亲王表示要焚烧圆明园作为对咸丰皇帝出尔反尔以及虐杀英法外交人士的报复。

中方史料与英法史料的分歧主要在两个地方。

第一个地方是中方史料称英法联军在10月7日—10月8日对圆明园实施的抢劫并不是出于义愤,就是纵军劫掠。

第二个地方是中方史料认为清帝国并没有虐待英法外交人员,现在没有任何文字资料和回忆录可以证实咸丰皇帝或者恭亲王、僧格林沁指示过要对这些被扣押英法外交人员进行虐待。英法20多人的死亡是因为不适应清帝国的监狱以及监狱生活导致。

这里我无意分辨两种说法谁是谁非,但是我想说如果只是清帝国常规监狱环境就能让20名英法人士在短短半个月时间里就因为不适应而去世,那么清帝国监狱环境得黑暗到什么程度啊?

10月16日,英法联军高层额尔金、法国首席代表葛罗和法军蒙托邦将军对是否焚烧圆明园进行了讨论。法国两名代表都不同意焚烧圆明园,但是葛罗的意见是圆明园只是清国皇帝的行宫,焚烧圆明园不足以“惩戒”咸丰帝,所以他建议不如直接焚烧紫禁城。而蒙托邦则担心焚烧圆明园会导致谈判破裂,而谈判破裂会导致英法联军焚烧紫禁城,而焚烧紫禁城会导致爱新觉罗家族统治终结,不符合战前英法两国的要求。

额尔金则向蒙托邦保证不管任何情况,他都不会焚烧紫禁城。

额尔金向葛罗表示,他之所以焚烧圆明园,是为了惩戒咸丰帝虐杀外交人员;如果英法向清帝国提出索要虐杀英法使节的凶手,那么清帝国很可能会交出一些低级官员搪塞,没有意义;而葛罗提出焚烧紫禁城,会造成清帝国的官员们逃出京师,不利于英法下一步谈判。而焚烧圆明园既可以惩戒咸丰皇帝,同时也可以威吓清帝国,让清帝国答应英法的一切条件。

就这样在法国两名代表心存疑虑的情况才,10月18日额尔金开始命令英军大规模焚烧圆明园。

10月19日,咸丰帝通过恭亲王向英法传话,同意了英法的一切要求。

综上所述,英法焚烧圆明园,外交人员被虐待只是诱因,真正原因是英法两国在第二次鸦片战争前并没有灭亡清帝国的打算,只是希望用武力迫使清帝国答应英法条件,而英法联军指挥官额尔金则判断焚烧圆明园可以威吓清帝国,让清帝国更容易对英法妥协,而焚烧紫禁城容易吓坏清帝国上下,导致爱新觉罗家族统治倾覆,使得英法反而找不到可以谈判的对象。

为什么八国联军只破坏圆明园而不破坏故宫?

中国近代史算是中国历史上最让人悲愤的历史了,中国发生的无数战争大多都是以中国的失败而告终,最让人愤恨的便是清政府与各侵略国家签订的不平等条约。最令人可惜的便是中国最著名的皇家园林圆明园被毁于一旦。

英法联军在中国犯下的累累罪行,中国人是无法忘记的。现在有很多人希望国家拿出财力重新兴建圆明园,但是有更多的人却反对这样的做法,因为破碎的圆明园永远立在那里,他的存在可以让所有的中国人都铭记那段历史,奋发图强,避免重蹈覆辙。

有很多人北京旅行的时候都会顺道去圆明园看一看,也有很多人好奇为什么法联军在中国无恶不作,烧了圆明园却没有破坏故宫呢?

很多人因为这样就为英法联军找借口,说他们在圆明园犯下的罪行,只不过是一场意外的失火,但这种借口是完全错误的。除了圆明园之外,英法联军在北京曾犯下的罪行,罄竹难书,根本就不是没有烧故宫就能够洗脱的,而且他们烧不烧故宫,并不是因为他们还残存一丝的人性,而是有其他的原因。

首先英法联军之所以没有烧故宫,是因为当时咸丰皇帝还有慈禧太后都住在故宫里,而英法联军并不希望这个残破的朝代瓦解,不希望对他们言听计从的皇帝垮台。以清政府和英法联军的军力对比来看,联军可以轻而易举地攻进故宫,但是他们却没有这么做,因为他们只想让清政府求和换取大量的金银财宝。烧毁故宫对他们来说并没有一点用处,如果清政府当时没有战败求和,英法联军很有可能就会攻进故宫烧杀抢掠。

另外当时的人民比较愚昧,他们认为皇帝就是天子,有清朝的皇帝在,人民能够更加的归顺于英法联军,不会出现太平天国一样的势力。联军就能借助清政府之手,将势力深入中国的内部,让中国全部都在他们的控制之下。

所以英法联军之所以不摧毁故宫,绝对不是因为考虑中国的利益,而这完全都是为了他们自己的利益。有清政府和咸丰皇帝这个傀儡在,中国就不会失去而良好的秩序正是他们侵略中国的有力保障。

其次就是英法联军在攻入北京城之前曾经与清政府做过约定,联军对故宫不进行破坏。英国和法国距离中国非常的遥远,军队的供给一般很长时间才能到达中国,所以他们在中国根本待不了很长的时间,必须在11月之前撤军,否则英法联军因为缺少装备和食物的供给,很可能就会被中国的军队击败,所以为了尽快让清政府放弃自己的利益求和,联军也没有办法,只能放弃攻占故宫。

这算是联军和朝廷的条件交换,从这里也可以看出清政府从上到下已经烂到根儿了,为了维护自己的利益,竟然不惜牺牲北京城的百姓。

所以火烧圆明园和不摧毁故宫,都是英法联军对于侵略中国的策略。他们首先通过和朝廷进行条件交换,轻而易举地入侵北京城,然后在11月中旬火烧了圆明园,将世界上最美丽的花园变成了一片废墟,来恐吓清朝政府和清朝百姓。

让他们知道英法联军的残忍之处,如果他们不乖乖听话,更恐怖的行动可能随之而来。当朝廷处在一片恐慌之时,英法联军就借机向咸丰皇帝狮子大开口提出条件让他割地,缴纳白银。

清政府懦弱无能,面对英法联军的恐吓和一步步的紧逼,根本没有任何反抗的余地,无论他们提出什么样的条件,清政府只有接受的份,根本没有商量的余地。在者如果他们不答应这些条件,故宫就毁于一旦,这直接触动了他们自身的利益,所以清政府不可能不答应。

为什么八国联军只破坏圆明园而不破坏故宫?

这里有一个牵涉到川岛芳子的故事可以从侧面说明八国联军为什么没有去破坏故宫。

众所周知,川岛芳子有一个干爹,她的干爹“川岛浪速”可不是简单人物。

川岛浪速,他一生为征服中国为志向,1911年他写过一本书——《吞并支那之计画》,他是一名“文化间谍”。

他曾经策划满蒙独立运动,曾经刺杀张作霖。

这个人有一张厉害的嘴,非常善于说服别人,当年日军侵入台湾,他是谈判专家,曾经说服了淡水河的六堆族人接受和平。

日军入侵朝鲜的时候,他也是作为谈判专家随日军行动的。

甲午战争中,川岛浪速是日军的首席华语翻译,带着日军入侵过山东。

八国联军入侵北京的时候,川岛浪速作为“日本外交官”跟随在日本侵略军之后,也进入了北京。与此同时,北京城中正有一个大清铁帽子王“肃亲王善耆”大发雷霆,因为他听说慈禧竟然放弃守土职责跑路了。

于是,快马加鞭追上了慈禧一行人,力劝慈禧回銮,慈禧不听,说:“要不,你回京看看去吧,北京城就全权交给你了。”

善耆回京一看,莫说圆明园了,连自己的肃亲王府都被烧的一干二净了,痛心异常,“这不是一群野蛮人吗?说什么科技发达,西方先进文明国。”

结果到了故宫一看,故宫反而一如故常,毫无损坏。

打听之下,才知道,有一个川岛浪速当时说服了包围故宫的清军放弃抵抗,但也保证了可以说服八国联军不破坏故宫的一草一木。

一句话,当时是川岛浪速利用他的影响力上下奔走,既说服了大清的守卫故宫军队接受“和平”,也说服了八国联军停止烧杀,而保住了故宫!善耆很是感激,于是去拜访了川岛浪速,从此也开始了他们两个人之间的“政治友谊”以及“个人友谊”,乃至于,最后善耆对川岛浪速“托妻献子”。

当然了,可惜所托非人,害死了自己的女儿金碧辉(川岛芳子),这是另外一个话题,不聊。

两个人结识之后,因为北京城被八国联军划区分块管理着,很是不妥,毕竟这时候的大清也要算主权国家啊。

于是,川岛浪速帮助善耆建立了“警察制度”,组织了一帮子警察接管了北京的治安以及市政管理。

同时新建立的警察也把故宫保卫了起来,避免了被大清国老百姓趁火打劫。

这一点很重要,因为当时圆明园的被破坏殆尽,大清的老百姓亦“居功甚伟”。

肃亲王善耆和川岛浪速的办理现代警察制度,要比袁世凯在天津办警察早一年多。

后来,川岛浪速因为保护故宫有功,被任命为“故宫监督”,给予“客卿二品”待遇。嗯,侵略者摇身一变,成了大清的二品官员了。

实现了慈禧的政策“宁予洋人不予家奴”。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。