《曹刿论战》的曹刿,是一位什么样的人?他懂不懂兵法?

曹刿是春秋时期鲁国谋丶勇双全的军事家,也是军事理论家,他懂兵法是毫无疑问的。

从"长勺之战”看曹刿的“谋”

曹刿所处的时代正值春秋中末期,当时齐强鲁弱,齐国早在齐僖公到齐襄公期间,就曾三次攻打鲁国,鲁国屡屡战败,失去了很多国土。公元前685年齐桓公继位之后的第二年,即684年,齐桓公又派大军伐鲁。鲁庄公早被齐国打怕了。闻听齐大军压境,鲁庄公和群臣大惊失色,不知所措。这时,曹刿说服庄公,主动请缨,与庄公同乘一辆兵车抗敌,在长勺与齐军展开战斗,庄公准备击鼓冲锋,曹刿不允,而是等到齐军三次击鼓后才发起冲锋。齐军被打的撤退之后,庄公打算追击逃跑的齐军,曹刿又不允,而是查看齐军的战车车轮痕迹后才下会追击齐军。结果鲁军以弱胜强,打败了齐军。

长勺之战鲁军的胜利从兵法的角度说,第一靠的是士气,第一次击鼓可以振奋士气,第二次击鼓士气就少了一些,第三次击鼓士气就消耗殆尽了。这样,齐军的士气消耗殆尽了,而鲁军的士气刚刚振奋,所以战胜了齐军。兵法上说"以实击虚”,"兵不厌诈",曹刿细看齐军的车辙已经乱了,所以才下令追逐,目的是怕其中有诈。这说明曹刿是很懂兵法的。

从“柯地会盟”看曹刿的"勇”

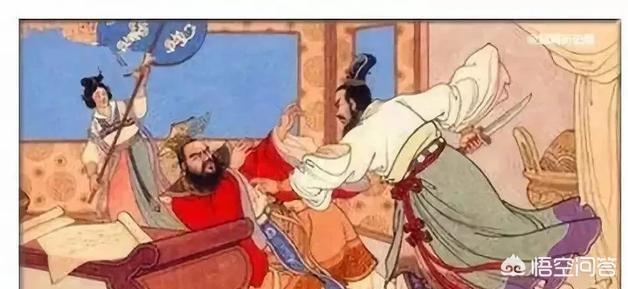

公元前681年,齐丶鲁在柯地会盟,结果在盟会上,曹沫(即曹刿)用匕首相挟,让齐桓公归还以前齐侵占的鲁国土地,齐桓公不但答应了曹刿的要求,并信守了承诺。一个堂堂霸主却在曹刿面前表现的如此软弱,从兵法上说,这是曹刿"知己知彼,百战不殆”的结果。因为当时齐桓公处在创霸初期,正需要取得诸侯们的信任,也正想让大家知道他桓公是说话算数的,是值得信任的一个人。曹刿敢在一个不知强大鲁国多少倍的齐国霸主面前以刀相胁,他的"勇”来自知己知彼,对齐桓公想什么都了如指掌的。可以看出曹刿对兵法运用己到了炉火纯青的程度。

《曹刿论战》的曹刿,是一位什么样的人?他懂不懂兵法?

我是萨沙,我来回答。

曹刿就是曹沫,也就是一个将军。

曹沫也是皇亲国戚,是周天子的远房亲戚,所以还有些地位。

他身高力壮,胆量很大,颇有名气。当时鲁庄公喜爱力士,曹沫便因勇猛有力在鲁国任职。

虽然曹沫曾经有过一鼓作气,打赢了齐国。但齐国是个大国,实力强大,不是鲁国可以对付的。

所以,随后齐国反攻,曹沫带领部队交战,连续三战都失败了。

鲁庄公知道自己不是对手,被迫向齐桓公求和,愿意割让鲁国的领土。

当时曹沫作为鲁庄公的副将一同前往,在宴会上突然手持割肉(当时吃肉都是整块,需要自己用匕首切开)的匕首,挟持了齐桓公。

由于匕首顶在齐桓公的身上,他的卫兵们不敢随便上前。

齐桓公还比较沉着,询问曹沫到底要怎么样?

曹沫说齐国凭借国力强盛欺负鲁国,是不仁义的行为,必须将占领的领土还给鲁国,不然那两人就同归于尽。

到了这种地步,齐桓公只能同意。

于是,曹沫扔下匕首,回到自己的座位,面不改色,继续饮酒。

齐桓公此时勃然大怒,有心食言不还鲁国领土。然而管仲却说:不能这么做。大王既然已经答应,现在出尔反尔会失信天下。其他诸侯国会不敢和齐国结盟,贤人也不敢投靠。还不如将土地还给鲁国!

齐桓公无奈,只能将土地退还。

由此,曹沫冒着巨大的危险,为鲁国要回了失地。

可见,曹沫不但懂兵法,而且有勇有谋,胆识过人,是不错的将领。

《曹刿论战》的曹刿,是一位什么样的人?他懂不懂兵法?

这是语文课本里的一篇文章,那曹刿就是教科书级的军事家,就是玩儿兵法的!

《曹刿论战》标题中有“论战”二字,其实不是军事论文。但从记叙文角度看,对整个战争过程的描述又极其简略,战争开始了,一句“齐师败绩”就完事了!文章主要表达的是曹刿的军事思想,而且涵盖了战前、战中及战后的整个过程。

战前,主要问题是以何为战。经过一番询问,曹刿认为小恩小惠、虔心敬神等不足为道,只有“忠之属也,可以一战”,认为战前最重要的是民心;

战中,则是士气最重要。要避敌锐气,待到敌方气势转弱,而我方士气强盛,一击必胜。亦即,敌我双方的气势强弱转化的时机最重要,需要忍耐、等待;

战后,即“齐师败绩”后的描写,体现了曹刿不仅是军事理论家,更是实干家。他重视战场信息的冷静收集、分析和判断,以免被敌方使诈。

除了军事理论,这篇文章的艺术性也是极高的,“微言大义”的“春秋笔法”非常了得,简洁、含蓄、内蕴丰富的文学叙述效果极为突出。这种叙述方式,成了西方现代派文学及之后的潮流,其中最为我们所知的就是写《老人与海》的海明威。

《曹刿论战》的曹刿,是一位什么样的人?他懂不懂兵法?

曹刿是春秋时期鲁国人,直接参与指挥了鲁国和春秋五霸之一齐桓公的齐国之间的长勺大战,帮助鲁国大败齐国。所以说曹刿不仅懂兵法,甚至可以说是一位著名的军事家!

齐鲁同为山东大国,但一直都是齐强鲁弱。特别是齐国到了齐桓公时期,得到管仲和鲍叔牙的辅佐,先后灭亡了谭、遂、鄣等小国,打败宋国和楚国,“九合诸侯”,成为春秋时期第一个霸主,强盛不可一世!

公元前684年,齐桓公不听管仲劝阻,派遣鲍叔牙、公子雍等人率领大军伐鲁。因为鲁国之前和齐国的几次战争都失败了,而且这次齐国出动兵力30万人,鲁国只有3万。鲁庄公很是害怕,不知所措。

曹刿求见鲁庄公,先是向庄公提出取信于民的建议,然后和鲁庄公同乘一辆马车出战齐国。曹刿先是让鲁国避开齐军锋芒,坚壁清野,以逸待劳。齐国认为鲁国胆怯就一次次发起冲锋,等到齐军疲惫不堪了,曹刿率领士气高涨的鲁军突然发起进攻,齐国大败!

长勺大战是中国历史上的一场经典战役,是齐国争霸史中一次少有的挫败,改变了齐鲁格局,保全了鲁国领土完整和安全。曹刿也因为这场战争名垂青史,扬名诸侯!

《曹刿论战》的曹刿,是一位什么样的人?他懂不懂兵法?

公元前684年,鲁庄公十年。齐鲁长勺之战。发生在山东莱芜县西北。曹刿的基本情况,史书没有记载。我们就从曹刿论战这件事情上。曹刿的表现来分析一下。曹刿是一位爱国的鲁国隐士。学识渊博,自视甚高。当鲁国面临被齐国进攻。国家危亡之时。他挺身而出。要为保家卫国出力。乡人劝他说。肉食者谋之。意思是说让当官的去管。他说肉食者鄙,未能远谋。可见他对当时的统治者是看不起的。估计他们要打败仗。所以他才挺身而出。在长勺之战中。齐军三次击鼓进攻。他都阻止鲁庄公进攻。齐军三鼓后他才让鲁军进攻。取得了胜利。齐军败逃,庄公要进击。他又阻止。待下车仔细观察后。才让进攻取得最后胜利。可见他是懂兵法的。首先他刚开始问庄公,对战争有何准备?庄公说了两样都不行。当说到秉公办案时。他说这是得了民心很好。论战中有名的。一鼓作气,二而衰三而竭。讲的是士气。追击时侦查敌情。做到知己知彼。防止中了敌军埋伏。这么多军事知识。可见曹刿是研究过兵法的。

《曹刿论战》的曹刿,是一位什么样的人?他懂不懂兵法?

很显然,曹刿就是一介平民。为什么这么说呢?因为曹刿准备晋见鲁庄公时,其“乡人”曾劝他不要多管闲事,国家大事有“肉食者"谋之,你(曹刿)又何必瞎操心昵。注意:“乡人”就是平头百姓,并非处于庙堂之中的卿士大夫,曹刿和乡人们处在一起,又不是“肉食者“(吃官家俸禄的人),难道不是乡人吗?但是平心而论,曹刿确实是一个杰出的军事家,他阅读战场形势和弯化的能力以及把握战机的指挥作战能力堪称一流。先是以静制动,养精蓄锐,敌动而我不动,待敌方“三鼓"后,军士逐渐疲倦,军心已懈怠时,突然击鼓,以蓄锐待发之师,猛扑疲惫懈怠之敌,一鼓而败齐师。及齐师败退,并不急于追逐,而是仔细观察了齐师溃败时情形,发现其“旗糜辙乱",确实是溃不成军,狼狈而逃,并非佯败诱敌,于是乃挥师大举追击,终于获得了这场战斗的全面胜利。此后,这场以少胜寡,以弱胜强的战列,就一直为后世军事家所津津乐道。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。