为什么汉字在清朝以前的2000多年,没有得到简化?

汉字从形式到内容一直在简化,怎么说两千年没变化呢?就像现代服装一样,变得简洁大方时尚。

发展才是硬道理。繁体字就如过去娘娘的服饰,看上去端装、端正,可那得是足够闲的娘娘能花上半晌把繁琐的服饰穿戴齐整,怎么能适应现代社会快节奏呢?

文字只是记载信息的符号,日语片假名只用汉字偏旁部首,照样能表达完整信息。解放后简体字方案的推行,大大增加了人民群众的识字率,总惦记繁体字那点余香有什么意思。

为什么汉字在清朝以前的2000多年,没有得到简化?

为什么汉字在清朝以前的几千年都没有得到简化?我的答案是,漫长的封建社会有文化的人不多,人们对古人发明的汉字奉若神明,谁有那么大的胆子擅自改动。再有,过去人们的思想僵化,甚至没有人想到对汉字进行简化。虽然过去人们在写行书、草书以及民间流通的汉字写法已经有了大家约定俗成的简化(俗字)写法,但那些“简化字”是难登大雅之堂或者是在官方文书里出现的。

中国汉字的简化也有可能是受近、现代200年以来的科技的大发展以及人们思想大开放的影响才有的。

为什么汉字在清朝以前的2000多年,没有得到简化?

汉字的简化不是从民国开始,而是自古以来就有的事。我们知道一种语言和文字使用它的人越多就会越简单。普通话相对方言简单,现代规范字相对古文简单,实际上正是知识,从精英普及到普通人的结果。历史上推动汉字简化的力量在于让他书写更方便,更快捷。比如王羲之时代给人写书信,常用一个敬称【卿】字,他的笔画实在太多,草书就干脆简写成一笔。

这样的写法,几乎没有什么文字学依据,但大家都接受。对抗这种简化力量的是文字的一种叠床架屋的过程,比如:这个【𦥑(ju)】字,表示双手相叉,后来这字少用了,再给他再添两只手,变成【舁(yu)】又加只勺子变成【與(yu)】,再来只手变成了【舉(ju)】字,所以,【舉(ju)】字杂七杂八五只手外加一个勺子,基本上没有什么意义。同时,【與(yu)】字又从实词变成虚词,书写任务非常繁重,所以草书里干脆给他减去几只手,恢复最古的简单写法也是常理。而它作【举】的这个意思,只在一些成语中保留下来,比如:【选贤与能】,其实就是【选贤举能】,而像气息的气,云朵的云,这些实际上都比后来带个【米】,带个【雨】的所谓【繁体字】要早。

在古代让人接受简化字也不是一件容易的事。比如小学语文课上经常用来举例的这个【明】字,日月明大家很熟悉了。实际上,这也称的上【简化字】。虽然上古文字中比较早就有日月明这种写法,但后来人们并不认可,可能日月当空的异象,难以解释吧。在小篆中明字左边,其实写作囧是窗户格子,汉代人理解的【明】就是月光,从窗户中间照下来,后来他隶化变成一个目字,跟肉字旁隶化成月一样方便书写,到唐代刻石经的时候,考订文字,才确立说古代如果有简单写法,就采用古代写法,所以日月明这才开始流行开来,但几千年来并没能完全盖过其他两种写法。

所以跟现在一样,阻碍文字简化的力量在于习惯和认为某种写法更科学的观念。但是很多人都忘了大部分文字变成现在这副模样,都是将错就错的结果,没有经过文字学的训练,绝大多数人并不知道一个字最初的含义,比如:简单的一个【盡(jin)】字,繁体字【盡(jin)】下面一个皿,大家知道是器皿,但上面是啥,古人基本没有概念。

近代的文字学家认为,这个字从战国开始就写错,后来人几乎没搞明白过。罗振玉认为,他实际上是像个刷子,这个字表示吃完东西洗刷餐具,然后衍生出结束的意思。但是这种刷盘子的意思,有文字以来基本没有用过。既然如此,拿草书字体【尽】字来简化有何不可呢?所以我们现在的简化字基本都是古代这几种力量对抗之后的产物。不过在这个过程中自然也出现了一些不合理的简化。比如邻居的邻,现在的简化字应当来自汉代。他忽略了声旁令和㷠字,读音实际上是不一样的。这些不合理的简化字,将来可能需要改进。

所以简汉字,在中国5000多年的文化里一直在简化。为什么汉字在清朝以前的2000多年,没有得到简化?

“汉字在清朝以前2000多年没得到简化”,这个说法不对,因为不符合事实。

实际上,现在的简化字,相当大部分是在清朝以前已经被简化了的,不过是很多没经由“官方”公布而已。

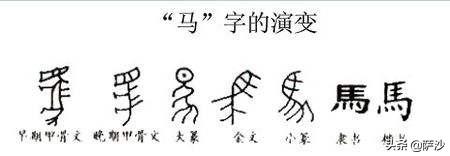

一现在的汉字,至少来源于殷商时期,这一点,全世界皆有共识。甲骨文中的1500个字左右,与现在的汉字,不管是简化过的还是没简化的,有内在的延续关系。

甲骨文,同时存在的金文,再到后来的六国文字和秦的小篆,这属于古文汉字阶段。这个阶段里,金文一般比甲骨文繁复;六国文字,其实还要加上秦国的大篆,一般比金文简约;而秦统一六国后的小篆,相对来说,又回到繁复。

(“无”字的隶变)

“隶变”,是古文汉字和今文汉字的分水岭。

通过“隶变”,把小篆圆转不断的线条,变成了点、横、竖、撇、捺;还改变了偏旁;混同了小篆中形体不同的构件,同时也分化了小篆中形体相同的构件。

自此,发生了两种情况,第一,是汉字失去了象形色彩而变成符号性质的文字;第二,开启了由繁趋简的大门。

隶变以后的隶书和楷书,属于今文汉字。今文汉字里,又包含近代汉字和现代汉字。即便魏晋时期的隶书,也叫“近代汉字”,因为是与“古汉字”相对而称的。

隶变,是汉字史上第一次大规模的简化,几乎所有的小篆字体皆有简化。所以,不能说清以前2000多年汉字没有简化。

二隶变以后,今文汉字还有简化吗?还有。

比如,汉朝,“東”,已经有人简化为“东”,此人为汉元帝时期的黄门令史游,他是个书法大家,据说章草由他所创。在《急就章》里,他把隶书的“東”,写为“东”。

东晋的书圣王羲之,也多次把“東”写为“东”——

这大约就是现代把“東”简化为“东”的最早依据。

再比如,至少在东晋,人们已经把“門”简化为“门”。王羲之和王献之都这么写。

这也是现代简化字“门”的来源。

还比如,“長”,金文和大篆里,有两种写法——

隶变吸收了后一种写法,大概是为了使其方方正正。但在汉代开始,已经有人“返古归真”,写为“长”了,到了东晋,依然如此——

现代简化字的“长”,显然不是胡来。

还有不少字,不再一一例举。

三约略算下来,清以前,至少约有400字左右的汉字被简化。

著名学者叶籁士做过统计,他认为,现在的简化字总表中,有360个字,是清代以前已经被简化了的。如果这样算,清以前已经简化过的字可能会大大增加,因为,被简化过了的字,很多不用再进简化字表,已经约定俗成在使用了。

关于古代汉字的简化,原来曾回答过类似问题,说到,官大的、影响大的文人功不可没。

上面说到的这400个左右的字,皆出于对这些人的统计。

比如史游,一篇《急就章》里,至少简化了30个字。

再比如王羲之,所用过“简化字”,不少于60个。“書”简化为“书”,他有十几种写法。大概受他的影响,王献之、王凝之、王导一干人,都简化着写。

还比如欧阳询、虞世南、褚遂良等等,既为大官又是著名书家,都没少用“简化字”。

有意思的是,唐代皇帝高宗、太宗、玄宗,也都使用过“简化字”。

(唐太宗写的“爱”已无心)

概括清以前的“简化字”,大体上采用了使用古字、俗体字、异体字,以及行、草书楷化等方法。

俗体字,是非大官和著名文人、书家,即民间在使用中简化的。

另外,唐宋以后,特别是明代,印刷逐渐成熟,印刷体也随之出现,制版工匠亦推进了汉字简化进程。

四套用一个说法——“房子是用来住的”;那么,“字就是用来写的”。

金文,是因铭刻在王公贵族所独有的青铜器等上面的需要形成的,其繁化,是为体现神圣、尊贵。

随着文字缓慢的普及,逐渐融入了人们的日常生活。写字,是为了记录和交流,因而,便于学习、书写,肯定会成为主流。

这是汉字简化的根本推动力,谁也无法逆转。

当然,作为有如此之大使用基数的汉字,本身,其又承载着数千年的文化,所以,简化,只能是个约定俗成的过程。这个过程肯定是缓慢的、不可强行推进的。

有没有必要退回到简化之前的繁体字去呢?应该没有必要。

退回去,必然造成华文圈巨大的混乱,浪费人力物力时间。已经用的好好的了,干嘛画蛇添足?不如集中精力谋发展。

以后,汉字要不要继续简化,不必过度操心,有了这种社会需要,自然就会“水到渠成”。

为什么汉字在清朝以前的2000多年,没有得到简化?

我是萨沙,我来回答。

文字的简化是一个漫长的过程,也是有原因的。

远的不说,新中国建国以后,1956年,《人民日报》全文发表了国务院的《关于公布〈汉字简化方案〉的决议》和《汉字简化方案》。

这个简化字,就是我们今天用的简体字。

至于为什么推行简化字,目的其实只有一个,扫盲。

由于满清的愚民政策,以及民国的长期战争、分裂,中国的文盲率极高。

建国时统计,当时农村男人文盲率为百分之七十五以上,妇女文盲率超过百分之九十五。

萨沙的奶奶就不怎么识字,说起来她还是商人家的小姐,并不是家里没钱,而是没有让女孩子学习的风俗,只需要认识自己的名字和基本数字、地名就行了。

所以,中国平均文盲率超过百分之八十。

根据我国研究,汉字扫盲想要成功,至少要能比较熟练使用2000个汉字,认识3500个字,这是最低要求。

如果识字不到2000个,就无法完成最基本的日常阅读和书写。

这个书写还不是写文章,而是写非常简单的信件。

3500个字很容易学吗?

当然不容易了。我国小学五六年级,才能达到累计认识常用汉字3000个左右,其中2500个左右会写。

孩子们上五六年才能达到这个水平,成年人扫盲通常只能学习1年左右。

如果学习繁体字的话,扫盲难度确实比较大。

打个比方,繁体字的《開學了》有30多笔。

但如果使用简化题,简体字的《开学了》就变成了10多笔。

所以,我国简化字主要是针对常用字,共有1634个常用简化字,基本覆盖了2000个必会汉字。

这样一来,我国1950年文盲率高达80%。到了14年后的1964年,中文盲率下降到了52%,有了很大进步。

然而无论唐宋元明清,不存在大规模简化汉字的问题。

因为,这些朝代,人口绝大多数是农民,而统治者认为农民不需要识字,越有知识越反动。人不识字,没文化,就容易被愚弄。

所以,中国古代虽然科举盛行,民间很多读书人,但识字率很低。

各大朝代,中国识字率在10到20%。但是,这种识字率同我们今天并不是一回事。

所谓识字的人,只有10%能够读书和写字,其余大部分是略识几个字,看得懂招牌、便条、官府的简单榜文之内,认识的字只有几百个而已。按照今天的标准,这些人就是半文盲。

既然是刻意愚民,当然没有必要简化字了。

为什么汉字在清朝以前的2000多年,没有得到简化?

简化字有利弊,简化字书写方便,繁体字书写不易。在国内基本上使用简化字,但在国外以及国外的华人大多没有使用简化字,如果,不认识繁体字在他们面前就相当于文盲,既要认得简化字又要认得繁体字。

言归正传,说说简化字的利和弊。

简化字的原则是从俗从简。简化的主要内容是精简字数和减少笔画。

传统汉字存在的主要问题是繁与乱,繁指笔画繁多,乱指异体纷呈。这两个问题给汉字的学习和应用带来了不便,解决的办法是简化和整理。

部分简化了的汉字从字型上难以分辨其正确意义,难以体现其形成的历史过程。

简化字的利:

1.从甲骨文到楷书,汉字在演化过程中不断简化。除中国大陆外,新加坡、马来西亚等国都在简化汉字,是大势所趋。

2.中国大陆规定的简体字基本源于民间业已流传的写法,其中一些来自古体,并非凭空创造。

3.汉字的简化减少了汉字的笔画数和汉字的数目,因而降低了汉字学习的难度,同时加快了书写的速度,有利于普及教育,且废除繁体中的异体字便于民众交流。

4.中国大陆的上海古籍出版社和中华书局等专事出版古代典籍的出版社通常使用繁体,繁体典籍很容易找到。

5.大部分受简化字教育的中国大陆人在阅读繁体字时并未出现明显理解困难。

6.在电脑、手机、PDA等数字设备,文字大小有限,简化汉字因笔画较简单,显示较清楚。

简化字的弊:

1.汉字简化后,不利于对中国五千年来传统文化的继承,推广汉字简化之后,很多现代中国人无法再直接阅读古代的典籍。即使把古书以简化字重印,亦往往会出现歧义,使读者误解。很多人忽略的是,自五四以来,一直有声音鼓吹废除汉字,改以拉丁字母-这是中共推动简体字背后的意识形态。作为世上最后一种活的表意文字系统,简体字是消灭一种文化的一部分的第一个步骤。

2.不利于中国大陆、台湾、港澳等地之间的文化交流,与日本等外国使用的汉字也进一步脱节,做成人为的“书不同文”。而新加坡、马来西亚等地,主要是考量到大陆地区在世界的地位日渐重要,故随之采用简体,所谓大势所趋,追究其根源,仍是来自中国政府的政治力。

3.简化字违反了六书造字原则,但又不是另行建立一套完整的造字系统,大大削弱了汉字的科学性与逻辑性。许多汉字失去表义的结构,使学习汉文的过程中失去以表义结构推测字义的学习途径。现行简化字的推类系统混乱,常有例外的或类推不一致情况,而且什么字依从类推、什么字不依从的随机性很高。结果使汉字系统更繁杂,增加学习者的负担。

4.汉字的发展并非只是简化。像“又、有、右、手、佑、佑”等字,甲骨文都只写作“又”,可见繁化的过程亦一直在汉字中进行,并且在汉字发展中占了不少比重。这主要是为了辨义的实际需要,自然而然发展而成的,并非用政治力去强行改造。而自楷书大致定型至今,时间已接近两千年。把“简化”说成是汉字的主要发展途径,是粗疏和太“想当然”的。

5.从书法美观的角度出发,很多简化字的设计不够严谨,同时对于篆书、隶书等书体,简化之后失去原先书体的特殊美感。

6.一字多义,简化后产生的许多类似字形,以及缺乏音义结构等,都造成阅读上辨识的困难。

7.很多媒体如报纸、网站等被迫同时设立繁体和简体两种不同的版本和/或相关的繁简转换工具,花费了不少人力和物力。

8.在电脑处理汉字中,不论繁体还是简体,输入速度均相若。并不见得简体字较有效率。但简化字一字兼代数字的设计,增加了用电脑转换时的难度,使转换结果不太理想。

9.简化字与扫除文盲没有直接关系,在香港、台湾等使用繁体字的地区,文盲人口比例远远低于中国内地,可见扫盲工作重点在教育的资源投放及教育政策上,而非简化字。

10.以形声方法创制出来的简体字,未必能兼照各种方言或古音,使部分地区的人难以理解这些简化字。如“舰”字以“监”作声旁,兼顾古音系统和各地许多方言,简化字写作“舰”,以“见”作声旁,只照顾了普通话,切断了声旁与方言和古音的关系。研究古音或方言的谐声系统时,简化汉字往往不可信。

11.即使在大陆,也无法完全废了正体字。不只因为古籍、文言等需要,还有更多被刻在古迹或建筑物上的汉字,皆无法取代。由于正体字有不可取代性,反之则否(因正体字在字义上可完全包容简体字),因此,简体字的出现造成了汉字的累赘,大量增加汉字字数,对学习造成负担。

12.港澳回归多年仍继续使用繁体字,也说明了简繁之争的一些现实问题。

13.人们在屏幕阅读汉字时,毋须每笔都仔细看清,看到轮廓已能辨别。不论繁简,汉字的显示皆不能像英文字母般少,不见得简化字有特别优势。

目前,在7000个常用字中,有简化字2235个。简化字约占现代汉语用字的三分之一。《汉字简化总表》大规模地简化汉字,强制推行,在中国历史上是第一次。涉及地域之广、人员之多,推行时间之长、影响之远,在人类历史上大概也是之最。《汉字简化总表》的积极作用在于大大地简化了笔画,减少了用字,便于识字,提高了书写速度。实施简化,有利于解放之初大规模的“扫盲”运动、提高整个民族的文化水平。实践证明,“简化偏旁”和“可作简化偏旁的简化字” 是切实可行的、最有效的简化方式。既简少了笔画,又没有造成词义的变化。既达到了简化的目的,又没有妨碍社会的运用。但是,《汉字简化总表》的缺陷也是客观存在,必须重新审视和反思。当时汉字简化的决策者盲目乐观地认为,中国在不久的将来就要走“拼音化的道路”,“简化字”只是过渡阶段的“临时工具”,所以,缺乏承前启后的周密的思考。当时还存在一种过激的思潮:繁杂的汉字是阻碍社会前进的桎梏;仅仅把汉字当作大陆的、当代的交际工具,关闭国门、自力更生。

“文字”最基本的要求就是稳定,它不仅是当代人的交际工具,也是当代人和历史、未来对话的工具。正是由于稳定,我们才能读懂古人在数千年前遗留下来的文字。 现阶段能顺利简化的

繁体字难写难认难记,简化字笔画大大减少既有利于普及文化,又大大提高了书写速度,不足之处是不利于阅读古代书籍,所以清朝之前没人敢造简化字。现在,这可以依靠专业人士将古代繁体字转化成简化字,供大部分人来阅读,所以说利大于弊。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。