鸦片战争中,如果清军以弓箭为主要武器能打赢英军吗?

我是萨沙,我来回答。

要看是第一次鸦片战争还是第二次鸦片战争,这个不能一概而论。

总体来说,第二次鸦片战争时代,武器技术又有很大提升,出现了更为先进的野炮,可以发射先进的榴弹,而不是之前的实心弹。

著名的八里桥战役中,僧格林沁采用骑兵冲击,结果:骑兵到达联军1000 余米处,联军开炮发射,炮弹纷纷在人群中爆炸,炮弹内上百枚钢珠四射,半径 30 米内的清军中弹纷纷倒地,损失近半。

由此,洋人步兵战术开始侧重于火炮,而不是火枪作战。

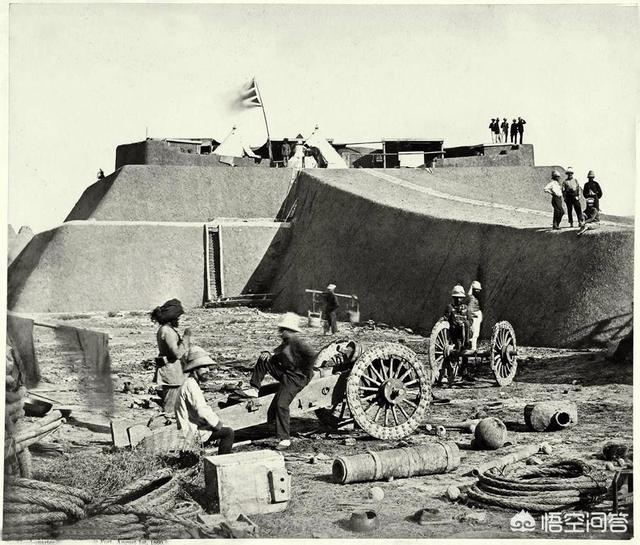

而在第一次鸦片战争期间,洋人真正存在巨大优势的就是火炮。

洋人火炮的射程、精度、射速都有不小的优势,导致海战基本全胜,打固定炮台也是占尽上风。

然而,因为当时洋人的火炮性能较差,洋人仍然高度依赖步枪战术。

第一次鸦片战争期间,洋人的火枪仍然是伯克式前装滑膛燧发枪,只有少量士兵装备比较先进的布伦士威克式前装滑膛击发枪。

根据双方战术的分析,陆战如果抛去火炮的差距,清军敢于拼命,依靠人数的绝对优势依靠弓箭和冷兵器,还是完全可以同英军决战的。

这是因为,英军火枪的火力很弱,虽强于清军的火绳枪,但相对弓箭并没有压倒性优势。

虽然燧发枪的射程较远,但装弹繁琐,射速太慢,精度不高,又不能才恶劣天气比如大雨天使用。

自然,如果是弓箭手和燧发枪手数量相同,一对一,弓箭手自然要完蛋。

但清军的兵力有绝对优势,只要愿意打,研究出相应的战术,还是可以决战的。

话说回来,当时英国人也不是天下无敌,在很多殖民地都被当地土著打的稀里哗啦,因为武器毕竟还不是那么好。

但清军步兵基本遇到英国人,就撒丫子跑了,也就谈不上武器好坏。

不过,到了第二次鸦片战争,情况就不同了。

当时英法联军都装备了先进的线膛枪,精度有很大提高,有效射程也从200米扩大到300米。

由此,步兵的杀伤效率有着本质的提升,不再是只能依靠排枪杀人了。

此时,清军射程只有70米的弓箭和100米的火绳枪,就很难对抗了。

在 1856 年克里米亚战争中,英法联军使用的线膛枪与沙俄部队装备的滑膛枪对峙,英法联军在 300 米处开枪时,俄国军队不得不顶着枪林弹雨跑到离敌军阵地 200 米处才能组成阵型射击,伤亡惨重。

由于武器存在代差,如果对方再有一定的数量,比如数千人,上万人,依靠老旧的武器军队,即便人数有几倍优势,也未必能够获得什么进展。

所以第二次鸦片战争期间,双方伤亡往往非常悬殊。

八里桥,清军伤亡1200人,而法军死亡3人,受伤17人,英军死亡2人,受伤29人。

打个比方,这就像《投名状》里面舒城之战,土匪用人命去拼对方的火枪优势。这种打法,绝大部分军队是做不到的,因为根本没有士兵会这样去送死。

鸦片战争中,如果清军以弓箭为主要武器能打赢英军吗?

这么说吧,第一次鸦片战争时,清军还没弱到只能靠弓箭来对敌的水平。

这一时期,清军已经不是冷兵器当家了,冷热兵器的装备比例大约是5:5左右。热兵器主要装备的是鸟枪,与英军装备的枪支基本属于同一系列,即前装滑膛枪,英军所具备的优势只是装备率稍高些,枪身更短些,射速射程等性能更好些而已。但是,这种枪支也是有很大劣势的,比起后世的各类枪支,这一时期的火枪射速还是比较慢的,像英军装备的布伦士威克式火枪,其射速也就是每分钟3至4发,这还是当时最先进的枪支,就连英军都没有达到全部装备,只是临时装备了一部分。而且,这一时期火枪的性能也更容易受环境的制约,比如在潮湿的下雨天,英军火枪的威力就会显著下降。

如果这样的火枪队碰上了清军最精锐的弓箭手或是骑兵,加之清军本来就装备有大量火枪和火炮,再加上兵力上的优势,以及战术指挥上的筹划得当,英军是不会占太大便宜的,清军甚至有可能惨胜。

但我仍然要说,即便如此,第一次鸦片战争清军仍是必败。

为什么?无非两点:

第一,自己的优势保持不住。清军最引以为豪的八旗和绿营兵,到了清朝中期承平日久,早已军备废弛。士兵缺乏训练和整编,更没有保家卫国的精神,如八旗兵则养尊处优争当寄生虫,绿营兵则多数生活清贫,当兵吃粮,养活家小是他们最大的追求。刀矛弓箭以及火枪火炮多年没有报废换新,士兵只能拿着十多年甚至是数十年未更换的陈旧武器走上战场,焉能不败?

第二,对方有其他优势存在。前面我们只是比较了中英双方的火枪,但英军有一大重要优势我们没有说,那就是海军。

前面我也说了,清军有兵力优势,清军全国八旗绿营加一起,足足有80万兵力,又是主场作战,而英军远道而来,兵力最多时亦不过是两万人。火枪火炮上,英军有优势,但不是决定性优势,但海军的介入,对鸦片战争态势的改变是决定性的。

由于清军的水师和岸炮对英军舰队基本上是束手无策,所以导致英军舰队在我国东部沿海穿梭,随时可以选择打击目标,集中优势兵力攻其一点;而清军无法跟上英军舰队的步伐,只能被动应对,在东部沿海平均布防,而不是集中优势兵力。这导致在鸦片战争的每场战役之中,清军投入战场的实际兵力总是无法达到碾压的级别,甚至个别战役英军还占据了兵力上的优势。

而且,清军的80万兵力是分布在全国的,所以就需要从内地向沿海调兵。但是由当时中国没有铁路公路,交通水平差,所以调兵的过程费时费力,往往部队还没被投入战场,战役就结束了,英军已经乘着军舰赶往下一个战场了。

所以在海军的加持下,清军的所谓优势顿时化为乌有,反倒成了劣势,战败那是必然的,更不要说是用冷兵器时代的弓箭去对敌了。

鸦片战争中,如果清军以弓箭为主要武器能打赢英军吗?

虽然决定战争胜败的不是武器,虽然决定战争走向的是人;但如果清军以弓箭为主要武器与英军进行一场战争,那么清军还是有可能获得战争胜利的。也就是说,如果武器配置得当,清军有很大可能打败英军,从而获得鸦片战争的胜利。为什么这么说呢?因为清朝与英国相比各有优劣,英国并没有占据绝对优势。虽然英国的资本主义发展模式优于中国的封建主义发展模式,但英国的综合国力并没有完全超过清政府;虽然英国资本家获取利润的贪婪欲望超过了清政府的地主保家卫国的决心,但单纯的意志并不能决定战争的胜负。

经过仔细分析,我认为以下原因决定了清政府在鸦片战争中有获得胜利的较大可能性。

第一,发展模式的先进并不意味着综合实力的强大,先进的发展模式的优势在于其可以在短时间内增强综合实力。鸦片战争之前,清政府使落后的封建主义发展模式,而英国则是先进的资本主义发展模式。资本主义发展模式比封建主义发展模式的优点在于发展速度的加快。换句话说,如果先进的资本主义发展模式因为时间短而没有显著增强综合国力,那么这种模式也是会失败于发展模式落后而综合实力暂时强大的对手的。

发展模式要度过的是时间差,任何先进发展模式的初期都是虚弱的;处于虚弱期的资本主义也是可以被封建主义打败的。关于生死存亡的持续性战争的确是综合实力的比拼,但鸦片战争不是中英两国的生死存亡之争。实际上,就算中英两国在鸦片战争中对决的是综合实力,清政府也不一定会输。因为英国的综合实力并没有完全占据压倒性优势,起码清政府的财富总量还是超过英国的。

从发展模式上讲,英国先进的资本主义制度是资本主义经济发展的保障,但也只是保障,并不能化作战争的直接力量;资本主义经济是最重要的条件,但资本主义经济需要长时间的积蓄才能超过中国的封建经济的实力;近代化的火器部队并没有形成对清政府的冷兵器军队的碾压式优势。所以,从军事上讲,清政府仍有高可能性的反败为胜的机率。

第二,英国资产阶级获取利润的贪婪欲望推动英国政府进行殖民扩张,清政府却对资本家的贪婪认知不够,没有形成坚定的战争意志。然而,战争意志并不是决定战争胜负的根本因素。英国是君主立宪制的资本主义国家,掌握国家权力的是资产阶级。资产阶级的最终目的是获取尽可能多的利润。在工业革命后如何才能获取更多的利润呢?占有更多的市场和原料。怎么才能占有更多的市场和原料?战争。英国会不会停止占有更多市场和原料的战争?绝对不会。因为战争停止意味着利润的失去,英国资产阶级不可能允许利润的失去。所以,英国发动侵略战争的意志是一贯的。

清政府的经济发展模式是小农经济,清政府的统治阶级是地主阶级。小农经济下产生的技术接机只要求保持住现在的利益,并没有强烈的对外扩张欲望。用一句俗语来说就是:老婆孩子热炕头。小富即安的思想和封闭式的生活不仅导致了地主阶级思想上的狭隘和目光上的不够远大,还让统治阶级失去了对外来危险的判断能力。清政府并不认为英国是一个巨大的威胁,清政府只是认为英国是其统治的一个麻烦。

清政府的战争意志弱于英国的确会增大鸦片战争中清政府失败的可能性,但意志并不能决定战争的最终胜负。也就是说,就算英国发展模式和战争意志要强于清政府,但其综合实力并没有完全压到清政府。所以,清政府获得鸦片战争胜利的可能性还是比较大的。

第三,武器的先进是战术层面的领先,英国不能靠战术赢得战争;清政府如果实行领先于英国的战争战略,那么就会获得鸦片战争的胜利。战术的胜利是一时的,战略的胜利才是长久可凭恃的。假如清政府的军队以远程的弓箭为主要武器,就意味着清政府的军队在进行战术上的变化。如果战术上发生了变化,那么战略上也有可能发生变化。别的不说,如果清政府从闭关锁国转向主动的对外开放,积极的发展与其他国家的友好交往与学习,那么必然会实现与世界的接轨;实现与世界的接轨就是胜利的开始。注意,我们的题目是在假设变化的发生。如果清政府的军队在战术上和战略上都发生了巨大的变化,那么清政府以冷兵器军队战胜英国的热兵器军队的可能性是极大的。

英国当时的确是热兵器军队,但前装式火枪的活力密度和射程并不会比大规模弓箭部队的集中使用更有太多威力。就算英国的火力密集程度优于清政府的弓箭密集程度,但如果通过扩大战场范围和灵活的多方向骑射等手段而采取合适的战术方式分散英国有限的军事力量,那么清政府打败英国侵略军,获得战争胜利的可能性会被放大。毕竟,侵入中国的英军力量最多也就2万人。按照正常的情况来说,常备兵力达到80多万的清政府是不可能打不赢2万英军士兵的。按照正常的思维来讲,清政府思考如何战败的难度应该远高于如何战胜的难度。

一切胜利的假设都是基于清政府政治的清明,然而当时的清政府却是处于黑暗时期;一切胜利的假设都是基于清政府的军队廉洁自律,然而清政府的军队确实腐朽衰弱的。用一句话来总结:鸦片战争时期的清军,本是一个难得见到光明的黑暗世界。黑暗与腐朽之下只有失败,光明与廉洁之上才有胜利。

鸦片战争中清政府的失败已经成为历史,我们要承认历史,学习历史,并在历史的基础上总结经验向前进。期盼胜利的愿望并不能代替战争失败的事实,衰落的事实也不能消灭我们胜利的欲望。现在,鸦片战争的失败是事实,中国的复兴也是事实。

鸦片战争中,如果清军以弓箭为主要武器能打赢英军吗?

按照当时的鸦片战争实际情况来说,清朝的弓箭,打赢英军是没有问题的。

一场能够打赢的鸦片战争,反而输了。这里面,不是弓箭对大炮的问题。

我是情义无价,分享对这个问题的几个看法。

第一、战争战场的实力对比:1.第一次定海战斗,英国派出了4000名远征军,47艘战舰。清军1500名兵丁,战船21。

结果,清兵死伤27人,英军无伤亡。

2.沙角之战,英军1460人,受伤38人;清军8000人,死伤800余人。

第二、战争双方的策略对应:英国利用战舰的高度机动性,强大的炮弹摧毁力量,他不是在一个地方打消耗战,而是先后在广州、厦门、定海、天津等地开战,他们是速战速决。

相反清军与英国作战,本来实力就弱,打不赢,地方作战的官员,还要向朝廷请示如何应对。一个请示来回得到答复,就几个月下去了。

第三、战争双方的武器基础:英国的舰船,吨位大,速度快。炮弹射速远,精度高。

清朝的战船,吨位小,跑得慢。炮弹很多都是摆设,大多数炮弹都打不远,甚至都是打不出去的哑炮。

第四、战争双方的国家意志:英国是侵略性的目的,全力求胜,它对战争投入都是凝聚了巨大的物资和人力。他目的是通过战争,来实现控制对方的经济。

清王朝是保守思想,官场上下腐败无能,挥霍无度。特别是慈禧太后,很多的时候动用军用的资金,来维持自己的奢靡生活。

再加上慈禧太后等人,为了维护自己的利益,不愿意打仗,这是失败的核心基础。

如果是放权的话,即使清朝用弓箭与他们大炮战争,也不会失败。毕竟他们的人数有限,补给慢,打不起消耗战。

情义无价,真诚分享,欢迎关注点评,感谢有您。

鸦片战争中,如果清军以弓箭为主要武器能打赢英军吗?

当然不可能。热兵器取代冷兵器是军事技术发展的必然趋势,火枪必然取代弓箭,顺之则昌,逆之则亡。英国历史上也曾经有非常优秀的弓箭手部队——威尔士长弓手,在英法百年战争初期重创了法国重骑兵。然而这并未能阻止火枪以更远的射程、更大的威力、更高的生产效率和更快的掌握速度逐渐将其取代。

英国和中国一样曾经有优秀的弓箭手部队,但最终被火枪取代

用弓箭打败火器的例子不是没有,最典型的就是明清战争时期,由于当时明王朝的军事系统已经极度腐败,军工生产部门不能为军队提供保证质量的火器,威力低下且容易炸膛;军队素质低下,经常在射程外发射,不但徒劳无功还给了敌人近战的机会。正是在这种特殊的条件下,后金弓箭手才可以配合其他兵种(注意不可能是纯粹的弓箭手部队),一次又一次地击败装备了大量火枪的明军。

但是一旦这些特殊条件不存在了,弓箭手压制火器部队就不可能了。例如浑河之战中,面对装备精良、训练有素的明军浙江兵,后金军就遭到火器大量杀伤,最后是靠绝对的兵力优势,以重装甲兵多次突击,才终于在浙江兵耗尽火药后将其歼灭。

但是鸦片战争时期,火器比明清战争时期发生了质的飞跃。其实当时清军在多次战争中也充分认识到了火器威力,部队火器装备率远远超过弓箭,只是火器质量和作战方式都远远落后于英军,才遭到了惨败。如果换成弓箭,只会输的更惨,毕竟这又不是横店模式。

鸦片战争中,如果清军以弓箭为主要武器能打赢英军吗?

首先明确的是,从康熙时代开始,清军的步兵就基本以火绳枪为主了,弓箭主要用于骑兵部队。

清弓,在设计上的确有可取之处,它属于筋角反曲复合弓,弓体用牛角、木材和牛筋等材料制成,弓梢长而反向弯曲。

清弓的箭种有大礼披箭、齐披箭、义披箭、梳春披箭、尖披箭、月牙披箭、抹角披箭、无哨披箭、铁锈披箭、燕尾披箭、长披箭、鸭嘴箭、墩子箭、把箭、枪头箭、榛子披箭、火箭、射马箭等20余种类型。

其中,披箭属于重箭,箭身粗,重量大,箭镞宽,用于近射威力很大,在近距离甚至可以匹敌早期的火绳枪,而且射速还远远胜过火绳枪。所以,在明末清初的战争中,八旗军以弓箭作为投射武器,甚至压倒过明军的火器部队。

但,弓箭毕竟是旧式武器,最大的缺点是造价高,优良清弓的制作动辄经年累月,每一支箭的成本都要三分银子。最关键的是,弓手的训练需要耗费大量时间和精力。

火绳枪乃至燧发枪的成本,并不比清弓高,而且弹药成本更低。最大的优势还是火枪的训练简单,只要经过一两天训练,就能让一个老百姓变成一个初级火枪兵。

随着清朝统治中原,原先那种八旗弓射手基本都训练不起了,也来不及训练。所以,清军越来越多地装备火绳枪,只有骑兵训练弓箭较多。到了鸦片战争时,即使是蒙古骑兵,弓箭的水平也远远不如清朝初期的八旗兵了。

那么,假设让清朝初期的八旗弓箭手,来对抗英国步兵呢?实话讲,很可能比当时的清兵要打得好!早期的八旗兵近战肉搏能力还是可以的,面对火枪射击的防御韧性也还不错。而鸦片战争中的清军,用火绳枪还可以和英军褐贝斯燧发枪对射,但英军一旦发起刺刀冲锋,清军必然崩溃。

不过,八旗弓箭手毕竟是不可能打赢英军的。所谓清弓威力大,也是和老式火绳枪比,与褐贝斯燧发枪就差得远了。褐贝斯燧发枪射速可以达到3-5发/分钟,远比1发/分钟的火绳枪先进得多,而且有效射程超过100米,不弱于清弓。

从这些数值看,清弓好像和褐贝斯燧发枪差不多。但实际上,在100米的距离上燧发枪的精度要比弓箭好得多了,后者不仅依靠极高的训练水准,还要依赖风力和运气。所以,面对密集队形的英军射击,清军是不可能依赖弓箭进行压制的。

另一方面,英军作为近代化部队,拥有更高的组织度。清军作为古典军队,即使是早期的八旗精锐,也不可能与近代化军队比拼组织度。一旦发生较大伤亡,尤其是将领战死,八旗军的各级指挥能力会大幅下降。这就是古典军队和近代化军队的区别。(陶慕剑)

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。