北京做明朝都城时间更长,但为何北京明朝气息没有南京浓厚?

南京在中国古代最后一次享有京畿地位是在明朝,而北京在古代最后的繁荣却是在清朝。可以说,北京比南京缺少明朝味,主要在于北京还做了清朝京畿。

南京,这座我们熟悉的六朝古都,至正十六年(1356)迎来新主人朱元璋,并获得新名字——应天府。十年后,至正二十六年(1366),朱元璋开始修缮、扩建应天府,修筑宫殿,为之后定都于此做准备。

洪武元年(1368),南京这座古老的城市再一次成为国家的中心。五十三年间,应天府以大明王朝京畿的地位,迎来高速发展。据有关部门实测,应天府城周长度长达35.676公里,是我国当时最大的城池。放眼当时的世界,也没有谁能与之匹敌。即使是当时繁华的巴黎城,也只有29.5公里。

同时,南京有着明显的明朝特色。应天府的布局一反唐宋以来追求工整、对称、规则的原则,其城墙沿着旧城,依仗山水地势而建。即使是皇城,也不再位于中轴线,而是偏于一隅。或者说,整座城池其实并未形成明显中轴线,即使朱元璋想要凸显皇城的地位,也无从下手。但就是这种打破定式的城市布局,使得应天府形成山、水、城相融合的明朝风格。而反观北京的格局,我们看得到历朝延续的布局模式,却缺少一份大明独有的特色。

永乐十八年(1420),明成祖朱棣带着皇亲国戚、文武百官,把大明的政治中心迁往北京。但南京并非从此被废除,而是成为留都,虽然少了一丝政治意味,但依旧延续着往日的繁荣与风姿。

我们北有北京,南有南京。虽然今天南京只是一座繁荣的城市,但在明朝,它的地位依然十分突出。虽然京畿的地位被北京夺去,南京还是混到了一个陪都的名号。作为陪都,南京还是大明政治、经济和文化的重要枢纽,依然深刻展现着这个王朝的风格。

崇祯十七年,也就是清顺治元年(1644),清军入关。四月正是北方春意正浓的时候。崇祯皇帝朱由检却吊死在景山的歪脖子树上。大明没落,北京作为明京畿的历史也就此结束。而随后接手北京的,正是从草原和山林奔来的满清。

我们常说,“一朝天子一朝臣”。一个朝代一个首都,也有着类似的意义。

满清统治下的北京,注定了不会继续保留过多的大明气息。虽然自永乐十八年(1420)后,北京就开始了它一百七十一年的大明京畿的历史,但它后来还做了二百六十八年的大清皇都。别说两百多年,就是六十八年,都足够大清把北京变成大清的北京。虽然紫禁城的建筑有对大明南京城皇宫的仿制,但在清兵入关后,之前占领北京的李自成一把火将大明辛辛苦苦建造的故宫化为灰烬,只有武英殿、建极殿、英华殿、南薰殿、四周角楼和皇极门逃过一劫。康熙二十二年(1683),被焚毁的故宫才开始重新建造。直到康熙三十四年(1696),这座北京的地标性建筑才恢复往日光辉。而这时候的故宫,早已不见了大明的风采,取而代之的,是大清的绚烂。一叶知秋,整个北京城,很快就换上了清朝的色彩,大明风范式微。

而南京,在清朝不过是一个重要些的地方首府,不是陪都,更不是首都。天高皇帝远的,南京也不必像北京一样,不用必须长成清朝上层喜欢的样子。这样一任性,南京也就保留下来了更多的明朝韵味。

南京、北京,一南一北两相望。大明、大清,一汉一满两风格。南京是南京,自有不同于北京的风采,这风采有大明味,更有南京味。

北京做明朝都城时间更长,但为何北京明朝气息没有南京浓厚?

北京作为明朝的又一个首都,明朝的气息却没有南京浓厚,至少有以下三点:

首先,明朝开国定都,就是在南京,当时朱元璋采纳了朱升的建议,“高筑墙,广集粮,缓称王”的策略,首先消灭了割据势力,然后又北伐,灭亡了元朝统一中华,最后将南京城建成天下第一都城。所以说南京城见证了大明王朝建立全过程。同时,明朝政府及军队将领及士兵多数是江淮人子弟,而江淮地区离南京很近,所以历史上江淮人士对南京的认同感很强。

其次,历史上,朱棣发动“靖难之役”后,因得不到认可,遂迁都北京,营建北京城。但仍然保留南京的都城地位,并保留全套的三省六部机构,处理南方事务,形成了南北两京制度,而后来明宣宗,明武宗在处理叛乱事件时就曾移驾南京,受到南京百姓的欢迎,说明当时人们并不太认可北京都城的地位,一旦出现大的变故,官员都要求回南京。

其三,满清入关后,对明朝室成员几乎赶尽杀绝,并将北京城原来的居民赶到南城,原居住地全部给清室成员居住,形成了后来北京城“东富西贵,南贫北贱”的状态。同时剃发改衣冠,大兴文字狱,甚至连“江淮官话”都改成了“京腔”。就这样一步一步抹杀去了大明王朝在北京城的一切印记。

再次,明亡后,南京又成为了南明的都城,及恢复明朝的希望。清军南下过程中,因疯狂杀戮及推行剃发易服之举,遭到了江南及南方地区人民的殊死抵抗。严酷的现实逼的清朝统治者不得不开始进行“怀柔政策”,多尔衮亲率十几人不带武器进入南京城进行谈判,在得到不屠城,不驻兵的承诺后,钱谦益亲率南京军民投降清朝,使南京城未遭到清兵的屠戮,客观上保留了明朝的遗风遗俗。

最后,明清时期很多文人墨客常来到南京并居住,并以为背景创作了大量的文学作品使得南京城在文学作品中时期出现。同时康熙皇帝为笼络人心,多次下江南,到南京祭拜明孝陵,客观上也使明朝的风俗习惯在南京得到了保留。

以上几点,足以说明了南京城的明朝气息遗风的确多于北京城。

北京做明朝都城时间更长,但为何北京明朝气息没有南京浓厚?

长安 洛阳 燕京 金陵是我国著名的四大古都。长安 洛阳尤其是长安是一千年前的中心,北京是近八百年的中心。

而南京呢,这个唯一的长江以南的城市(南方的北方,北方的南方,不南不北)在政治中心常在北方的中国 有何独特地历史意义?有的人居然调侃南京是难京,简直是因果颠倒,居心叵测,中国往往是因为华夏危难才迁都南京,而不是因为迁都南京才华夏危难,一味地诋毁南京。

在北方可以定都的地方很多,所以都分散开了,而南方呢,适合定都的地方屈指可数,所以给人造成了一种假象,如果将定都北方所有历时不长的朝代做个统计,简直是南京的无数倍。还有南方的政权为啥只要统一了南方就一直定都南京,这已经充分说明定都南京已经是当时最好的选择了。

南京是华夏危难的临时政治中心和首都,是华夏避祸图存之地,是华夏复起还北方之都,可以这么说,在历史的任何时期,定都南京都是当时的最佳选择。南京多亡于国家内战,南方本来做首都是危难时刻,而在抗争异族侵略这方面南京是人心所向,绝不是偶然。晋抗五胡的首都建康 ,南宋抗金的行都建康,明朝灭蒙元的首都应天,民国灭清的首都南京。怎能说不成功呢,只是在国家恢复大一统时,华夏文明,再一次交还给北方时,南京只能让贤,譬如明朝就做的比较好,实行南北双京制,在北京包卫京师的武装力量复用更好地抵御侵略,同时促进民族融合,处理民族问题。

南京也承担了巨大的政治风险,经常成为战场。作为我国跨度时间最长的古都,一千七八百年前是重要首都,乃至近代仍是重大事件策源地的首都,不难看出此四都之中,文学之昌盛,人物之俊彦,山川之灵秀,气象之宏伟,以及与民族患难相共,休戚相关之密切,尤以金陵为最。

洛阳 长安 北京当时的朝廷,好比是中国大家庭的老大,当家道中落时,然后南京小老弟莫名其妙升为老大当家长,由于家道中落,然后没有完全止住颓势,但好歹每次都保住了家,致使华夏五千年文化明没有大的裂痕,更没有断绝,世上绝无仅有,独中国此一家,其他如印度此一波与彼一波完全不是一波,连佛教都都快没有了。大家都把气都撒在南京这个厚道仔身上。南京本身是一个移民城市,而历史总是惊人的相似,南京就这样被好多麻木地中国人误解。 好多人是因果颠倒,有本事你在当时,在长安 洛阳 北京建个都试试,我发现中国这样的无历史观和常识的人真是太多了。北方的都城 长安 洛阳 北京都沦陷了,建个啥啊,南方矮子中选将军,只能南京,南京在长江最靠北边,最有利于进取中原,选其他只会迟早覆灭。

而中国自古受北方游牧民族南下威胁,军事中心和政治中心不可分离,所以常常要定都北方,就不难理解后面明朝的迁都。明朝历时276年,南京做了54年全国唯一首都,220多年的南北双京之一,何等豪迈,这还不算成功吗,从南京从全国政治中心转为经济中心和政治双星之一。 全中国历史上做过全国首都的就4个,长安(包括秦咸阳) 洛阳 南京 北京。

不敢想象,要是没有东晋南朝350年(东晋南朝首都不变,疆域继承自成一体)的抗击,等来汉人主导汉化了的隋唐(由于游牧民族长期无法灭南朝 ,还有可能被灭,尤其肥水之战后,不得不改变了早期的野蛮方式,导致北方的汉人也跟着受到重用,最后不停迭代到隋唐),没有岳飞击败金兵北逃的南宋行都建康,没有大明王朝的绝地反击的南方第一个大一统王朝,没有民国灭清建的亚洲第一个共和国。恐怕是大家什么样人都不知道,华夏五千年文明绝对大拐弯或有断点。 大宋的资治通鉴里,可是以东晋南朝为正统,北朝无纪,这可是要给皇上治国看的东西。实话实说,任何大动乱的时代,南京一代还算是相对安稳的,五胡十六国 北朝 乱的跟一锅粥一样知道吗,比南朝更要乱,乱的增加历史考试的难度。所说的伪政权 割据势力,就让人哈哈大笑了。 汉族自古都是文化概念而非血缘概念,不管什么民族,民族大融合,现在五十六个民族早已成为一家,和平共处,没有压迫,都是主人,历朝历代的华夏包括的范围越来越广。

南京的若干个政权里,除了东吴和南唐是并列割据政权,其他都是当时的华夏唯一在世朝廷。其中东吴是三国中最后灭的,东晋比西晋长治,南朝比北朝(北朝更迭更快,一直到了唐朝,几乎定都长安 洛阳全是短命王朝)安稳,南唐是五代十国中国祚较长和安定的(五代个个是短命王朝)。

明初54年复云南 燕云十六州 云南,扫漠北和辽东, 踏安南,恢复晚唐前的魄力。明朝虽迁都只是出于抵御北方的需要,明朝并未灭亡。北京为什么叫北京,是因为当时的京师在南京,才有史以来第一次叫北京,整个明朝南京保有大部分首都职能。 太平天国使得汉族将领掌握兵权,清庭不得不大量起用汉将,为清的覆亡留下伏笔。 中华民国结束帝制,将历史向前推进了一大把,启民智,保住了没灭亡,进了联合国五大常任理事国。

故曰,南京是华夏危难时的临时政治中心和首都,无论是避祸图存还是重新恢复华夏,南京都是绕不开的城市,无愧于华夏。

古语有云,名不正则言不顺,南京作为中国古代一个可以称帝建权之地,同时也承担了巨大的政治风险,南京在中国历史毁城多次,死难无数。南京一次又一次地在废墟里浴火重生,生命力堪称顽强。

当今的南京,在全国的城市格局中有所落寞,也受到不少人的无情调侃,但作为历史上有过大起大落的首都,还是会有复兴的那一天。

北京做明朝都城时间更长,但为何北京明朝气息没有南京浓厚?

明朝在朱棣靖难之役后,都城从南京迁往了北京,但是,南京是朱元璋定鼎之地,又有明孝陵,所以朱棣即使迁都北京,也不得不将南京作为明朝的第二都城。因此,明朝从行政上划出了南北直隶二省,又划分了应天府与顺天府二都府。

与此同时,南京作为第二都城,除了没有皇帝与内阁之外,其他职能部门依旧保留,六部尚书、侍郎以及从属官员一个都不少。其中南京兵部尚书地位最高,相当于明朝南京的最高长官。南京户部虽然不直接管理明朝的库银,但是江南的税收、粮食漕运以及江南太仓都由南京户部在管理。

中国从唐朝安史之乱之后,经济重心就已经南移,而南京在中国古代一直是南方的中心。这里不仅人民生活水平高,文明程度也高。到了明朝时期,南京已经形成了一个“文章锦绣地,温柔富贵乡”,再加上江南雨水丰富,风景秀美,人又有钱有才,自然而然就保留下了一种特有的生活方式与文化传统。

这一点,北京是无论如何也比不上的。北京之所以成为明朝的京师,主要是为了对抗北方少数民族,所谓“天子守国门”。可是,在明朝的科举考试中,考中进士最多的却是南方人。甚至有一年北方学子无一人考中而群体上访。明朝政府不得已将试卷分为南北卷,放榜也分南北榜。

从一定程度上说,北京从朱棣迁都开始就是一个北漂的城市。南方官员大多都在北京租房住,很少有在北京置办宅院的,明朝皇帝也抠门儿,一般也不会赐宅院给大臣,除非是公侯一类的勋贵。因此,北京就是一个工作的场所,等到自己致仕之后,还是得回到南方置办庭院来养老。

等到明朝灭亡,清朝建立,满人又在北京推行自己的一套生活方式,北京除了皇宫几乎不剩下什么明朝的气息。相反,南京长期的文化积淀和生活传统并未改变,依然是文章锦绣地,温柔富贵乡,引得清朝皇帝也对它流连忘返。所以,一种文化气息的保留,

北京做明朝都城时间更长,但为何北京明朝气息没有南京浓厚?

我是萨沙,我来回答。

这是因为,满清上台以后明代文化被改头换面,所剩无几了。

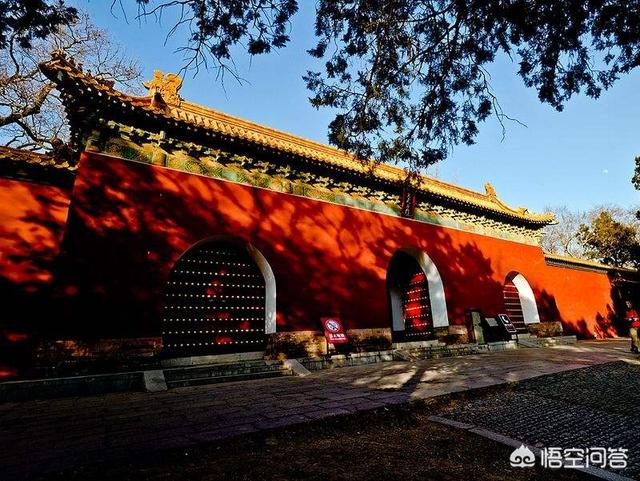

今天大家来南京,可以看到不少明代的遗迹,很有味道的。

比如明孝陵、明故宫、中华门城堡等等,全国也没有类似的。

大家站在明孝陵、明故宫和中华门上,眼前就是一片当年的样子,身临其境一般。

除了这个3个经典以外,南京还有大约30处著名的明代遗迹,基本都保存完好。

全国应该也没有更多的了。

然而,目前北京大部分都是清朝遗迹了。

就算还留下一些明代遗迹,比如紫禁城,在清代也被改头换面,面目全非了。

很搞笑的是,也许大家不知道。

明代全国的官话就是南京话,但清朝中期官话则改为北京话。

南京话和北京话的强调是完全不同的,北京话是北方腔调。

人家说语言是文化的载体,北京连明代官话都变了,哪里还有什么明朝的氛围。

相反,南京保留明代官话,当然明代气氛浓一些。

在对比北京人和南京人,其实也有相当大的不同。

北京人是标准的北方人,就个性、作风甚至思维方式,同南京人也有不同。

这不是谁好谁坏,只是有很大区别而已。

而朱元璋是安徽人,距离南京不远。它的大将、文臣多是南方人,而不是北方人。

也就是说,大明核心文物都是南京附近的人,南京当然同明朝更接近了。

北京做明朝都城时间更长,但为何北京明朝气息没有南京浓厚?

明太祖朱元璋定都南京,其实我个人感觉,南京是一个非常合适的选择,将南京定位明朝的都城,而且在以后一直沿用的话,说不定大明王朝还可以多延续几十年。

无论是之前的北京保卫战还是后来明朝灭亡的时候李自成杀入北京,其实最重要的原因就是北京这个地方太靠北,离着外族和老百姓起义的根据地太近。

不过当年在朱元璋定都南京的时候,也无时无刻不在寻找合适的都城迁都,而朱元璋主要是从北方的少数民族方面考虑的,他认为南京太靠南,很难快速察觉北方少数民族的动向。

出现这种忧虑,还要从元朝的建立者是蒙古人说起,虽然元朝虽然灭亡了,但是也并没有彻底被消灭,所以,对北方的少数民族就不得不提防了。

其实,当年朱元璋在迁都之事上也花费了不小的心思,不过朱元璋亲自去考察不方便,于是他便把这个任务交给了他最器重的儿子朱标。

但是,随着朱标英年早逝,这件事也就被搁置了,不久后朱元璋也去世了。后来,朱棣发起了靖难之役,将朱允炆赶下了台,登上了皇位。

本来朱元璋之前就不看好南京,而北京作为朱棣的大本营,可以说满足了可以快速察觉北方少数民族的条件,朱棣就把北京定位了明朝的新都城。

在朱棣选择定都北京之后,南京也并没有被废弃,在仁宣二帝期间,南京被规定为大明王朝的陪都。这也是为什么南京的明朝气息一直非常浓厚的原因之一。

在南京成了为明朝的第二都城之后,虽然之前的皇宫和内阁已经搬到了北京城,但是南京之前的种种体制依旧保留,其中最重要的还要属六部尚书以及侍郎这些职位了,兵部尚书职位最大,有权管理南京的一切事务。

要知道,在明朝时期,我国的经济中心已经迁移到了南方,特别是在宋朝的时候,南方的经济文化达到了相当繁荣的时期。

而南京也随着宋朝以来,逐步成为南方的中心,从这一点上来看,如果北方的少数民族不挑起战火的话,将南京作为明朝的都城是最合适的选择了。

在整个明朝时期,南京不仅老百姓的生活非常幸福,这里的文化程度在全国之中也是最繁荣的,远远超过了北京。其实,当年朱棣之所以将北京作为都城,其实也在一定程度上产生了对北方少数民族的威慑力,为明朝的国土安全提供了一定的保障。

南京的文化繁荣也带动了整个江南的文化发展,整个明朝的官员中,江南人占了七八成。

所以说,将北京作为明朝都城就是为了保障我国安全,而真正起到帮助国家经济文化繁荣作用的还是明朝的第二都城南京。

这样说来,我们就不难理解为什么南京的明朝文化气息比北京更浓的情况了。而且,后来满族人入关,定都北京,也在很大程度上消灭了北京的明朝气息。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。