民国军阀张勋为什么敢逆潮流复辟清廷?

民国初年,不仅袁世凯复辟,还有党派之争,南北各地军阀混战,相比较而言,清末时期之前能够保持相对的平稳!

所谓的清朝遗老遗少,并非指满族人,还有广大的知识分子,包括康有为,梁启超都觉得清朝正统,而革命属于乱党!

作为旧军人,张勋有所谓的受皇恩之回忆,作为新军阀,张勋又难以融入到时代发展的圈子,所以才有恢复清朝的举动!

相对而言,逐渐成长的溥仪,虽无治国安邦之能,但是对部属尚且宽仁,在康有为等人的宣传下,颇有圣祖康熙般的能力,使张勋相信,拥戴溥仪复辟将会是开国元勋!

张勋性情孤傲,从其留辫就可以看出,因此周边督府,虽然与其来往甚密,只是想从其身上获得援助,支持其复辟之语,更是想要取而代之!

然而时代的变革,尤其是掌握着新军的军阀,不肯退回当奴才的时代,张勋也没能获得国际外部势力的支持,所以,他的失败只是一场闹剧罢了!

民国军阀张勋为什么敢逆潮流复辟清廷?

在北洋政府时期,最大闹剧就是军阀张勋复辟,以至于当时北京城里的老太太都知道,花两个大子就能买个文物过几天好换钱。但问题是张勋也不是傻子,也具有一定的政治头脑。但为何会做出如此滑天下之大稽的愚蠢的事情。

在1917年7月,民国官拜长江巡阅使、安徽督军辫帅张勋,以调停黎元洪和段祺瑞争的名义,率领4000多辫子兵进驻北京,驱逐了黎元洪,段祺瑞猝不及防之下逃亡天津。随即,63岁的张勋把已经在故纸堆里,和出土文物一样溥仪找了出来,已经退位5年的清朝废帝溥仪重新扶上帝位二次“登基”。大清复国了。史称张勋复辟。张勋复辟前后只有12天。就被段祺瑞率领的各省讨逆军打败。成就了段祺瑞再造共和的“美名”。但问题是为张勋为何对大清忠心耿耿,原因何在?

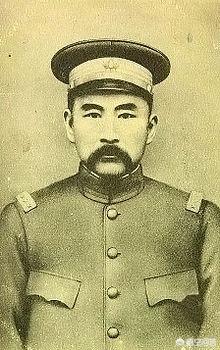

张勋(1854年-1923年),原名张和,字少轩、北洋军阀势力之一。属于小军阀。是袁世凯一手提拔起来的军官。在清末任江南提督(三品武官)、张勋任过慈禧和光绪的御前侍卫。参加过甲午战争。凭军功当上了参将。参加了甲午战争,后在袁世凯手下担任过管带,随袁世凯镇压义和团。在宣统元年(1909年),张勋任江苏巡抚兼两江总督,十足的封疆大吏。但张勋的前程是袁世凯的给的,不是溥仪这个娃娃给的。但令人意外的是,张勋感恩带德的却是大清而非袁慰亭。为表忠诚清廷,张勋及所部的军队都留着大辫子。即便是袁世凯当了大总统,张勋所部依旧留着发辫。在袁世凯称帝的时候,张勋被封为一等公。张勋坚辞不受,并大骂袁世凯是乱臣贼子。袁世凯死后,黎元洪当上了总统,但实权在国务总理兼陆军总长段祺瑞手里。后来由于是否对德宣战的问题发生府院之争。张勋就觉得自己的机会来了。可以借机策划复辟大清。

由于黎元洪手中无兵,而此时张勋主动投诚。黎元洪立即让张勋带兵入京,(有点董卓入关的意思)。结果却是张勋赶走黎元洪,段祺瑞。溥仪“复位”了。大清复国了。张勋复辟无疑是开历史倒车失败是必然的。这是他一生政治的巅峰。也是最高潮的“表演”。(在清史稿,张勋康有为合传)。赵尔巽(清史稿总撰)评价张勋:“勋亢爽好客,待士卒有恩。11岁的溥仪任命张勋为议政大臣兼直隶总督、北洋通商事务大臣,晋封为忠勇亲王。这是自吴三桂之后再次汉人封王。可惜不合法,而实在是有些搞笑。但张勋却自鸣得意的很。溥仪曾在晚年所著的《我的前半生》中详细地记载了这件事,溥仪回忆道,如果张勋没有胡子,很像太监。如果张勋得知真相,不知道作何感想。

这里值得一提的是,遗老遗少们和张勋居然要溥仪赐死黎元洪,原因是黎元洪是乱臣贼子,请皇上马上赐他自尽吧!溥仪虽然只有11岁,也算有点政治头脑,对此说道:我刚复位,就赐他自尽,这不好,前朝(指北洋政府)优待过我。我也应该优待他们,溥仪无论如何也不答应,而黎元洪在他人帮助下,带着总统印玺跑到日本公使馆避难。此时回过神的段祺瑞带兵“讨逆”张勋。张勋辫子兵不经打。前后不过12天就二次“亡国”。段祺瑞的大兵入城以后到处到缉拿辫子兵,然后就是剪辫子,美其名曰“割发代首”。张勋逃入东交民巷荷兰使馆。溥仪再次宣告退位。张勋从此不问政事。居住天津做了富家翁,后来溥仪也避难于天津,张勋对溥仪依旧恭敬如初。

张勋复辟的主要原因在于,他在北洋军阀实力不大,如果他是实力最大的军阀肯定不会傻傻地闹复辟。再就是他本人有点“特殊”无法容融入北洋核心一系。被新时代圈子所排斥。在这种情况下,张勋才做出了复辟的愚蠢的的举动。因为开历史倒车是必然要失败的。

我是清水空流,历史的守望者。期待你的关注和点评。

民国军阀张勋为什么敢逆潮流复辟清廷?

说起张勋复辟那段历史,很多人大惑不解:中国那么多军阀,都曾深受“皇恩”,为什么唯独张勋对大清死心塌地、念念不忘的让溥仪复辟?而且张勋手下不过两三万人,怎么敢冒天下之大不韪,开历史倒车呢?

这要从张勋的性格和经历说起。张勋是个苦孩子,从小父母双亡,爷爷把他抚养大。爷爷虽然文化水平不高,但一直给他讲关羽、岳飞、杨家将的故事。近朱者赤,张勋在爷爷身边耳濡目染,从小就立志当一名忠臣,至于满清什么货色,江山是怎么来的,都不重要了。因为在当时的张勋心中,满清就是标准的正统,统治自己就是天经地义的。连李鸿章、曾国藩这些饱读诗书的人都死心塌地为满清效忠,何况张勋一个大老粗呢?

张勋参军后,因为打仗不怕死而多次得到提拔,后来被袁世凯收入门下。这时候的张勋,对满清还没有太深的感情,也没有机会直接为他们效忠。但一个偶然的机会,张勋沐浴到了皇恩,一生的命运和满清政权紧紧联系在了一起。

1900年,八国联军进京,慈禧仓皇出逃。清政府跟侵略者签订《辛丑条约》后,慈禧才敢回家。袁世凯为了巴结主子,派部下张勋带兵去接驾。张勋抓住这个千载难逢的机会,跟慈禧建立了良好的关系。

张勋办事把稳,在慈禧西行的路上,张勋一路步行跟随,谨慎异常。每天昼夜轮班都亲自安排,保卫工作做的非常妥当。因此慈禧对这个看起来老实巴交的大老粗非常喜欢。晚年的慈禧心态比较平和,还经常跟张勋打趣拉拉家常,常有赏赐,还把他介绍给荣禄和恭亲王。张勋作为一个百姓家的苦出身,哪想到能享受如此恩宠,对慈禧更加死心塌地。后来慈禧死时,满朝文武属张勋哭的伤心。

靠着慈禧提拔,张勋从皇帝护卫平步青云,一直做到了提督。

就在此时,辛亥革命爆发,张勋虽然极力抵抗革命党,却扭转不了天下大势。满清皇帝退位,张勋心里那个痛,跟死了爹娘一样。为了表示对清朝的忠心,他的部队都留着一条大辫子。人称“辫帅”。

张勋时刻不忘为满清尽忠,时刻想让宣统复辟。但张勋自己的军队只有两万五千人,跟奉系、皖系军阀的实力相比,简直是天地之差,他哪里来的胆子,敢搞复辟呢?

中国有个成语叫利令智昏,意思是说,当一个人眼里只有利益的时候,智商就会降到零,对周围存在的一切风险视而不见。

张勋敢冒天下之大不韪搞复辟,则是忠令智昏,失去了正常的判断力。首先,张勋居然觉得人民还是怀念满清、拥护帝制的。

张勋在徐州的时候,经常去民间访贫问苦,搞民意调查。好多人对满清皇帝退位后的军阀混战、战火不断,生灵涂炭不满,怀念那时候的安定生活。

老百姓不知道一个制度取代另一种制度,就像孕妇生孩子那样,要经过阵痛,要付出代价,甚至会出现反复。

尤其是广大农村,一些老学究们思想顽固守旧,觉得共和是怪物,不符合国情,还是帝制好,满清好。甚至在偏远的乡下,还有人留着大辫子,确信满清能卷土重来。

张勋只看到了部分愚昧的国人怀念帝制,不愿意正视有学问、有见地,有独立思考能力的人对帝制深恶痛绝,而后面这些人才是中国的主流,中国命运的主宰。

其次,段祺瑞等军阀迷惑了张勋,利用了张勋。

当时总理段祺瑞和总统黎元洪正在闹“府院之争”,双方矛盾非常激烈,段祺瑞不买黎元洪这个总统的账,想取而代之。黎元洪也对这个不听话的军阀恨之入骨,想收拾他。

段祺瑞正需要一个借口,杀入北京把黎元洪赶下台。张勋这个不知道天高地厚的家伙提出要让宣统皇帝复辟,不是正好给了段祺瑞一箭双雕、名利双收的借口吗?

张勋也不是傻子,他看到段祺瑞跟黎元洪相争,觉得有机可乘,作为全国13省的盟主,只要登高一呼,大家一定会群起响应。因为他觉得大家跟自己一样深受皇恩,一定也支持宣统复辟。而且让满清皇帝复辟,是人心所向。

接下来,张勋把各省的实权人物召集到一块,试探着提出了复辟的打算,大家各怀鬼胎,竟然没有一个人反对,都想让这个傻子出头。你说,张勋能不胆大吗?

尽管张勋也怀疑段祺瑞的真心,也觉得老段可能只是利用自己。但张勋错误判断了天下形势,他觉得各路军阀是支持复辟的,天下百姓也是拥护满清的。自己只要到了北京,把皇帝推上龙椅,段祺瑞服不服就由不得他了。

于是,张勋就大胆地带着自己的辫子军进京,演出了一场复辟丑剧。可惜的是,张勋一进北京,形势立刻发生变化。溥仪复辟的消息一出,中外哗然。全国上下声讨张勋的声音如滔滔江水,那些军阀们没想到人民居然对共和如此支持,之前对张勋说支持复辟的人每一个敢出头,纷纷表示要讨伐张勋。

而原本支持张勋的段祺瑞此时也翻了脸,段祺瑞的目的只不过是推翻黎元洪。张勋复辟以后,黎元洪深感自己作为一个民国总统居然阻止不了复辟,愧疚之下决定辞职。黎元洪辞职后,段祺瑞就成了唯一的强权,此时他正需要借张勋来提高自己的声望。于是段祺瑞组织了军队讨伐张勋,号称要“再造共和”。可怜的张勋发现自己被段祺瑞结结实实的耍了一把,他在北京的几千人根本没法跟天下人对抗,这场复辟的闹剧,仅仅维持了十二天就草草结束了。

民国军阀张勋为什么敢逆潮流复辟清廷?

引言:1917年的6月,此时距离清王朝覆灭已经过去了五年时光,但紫禁城内,依然保持着清朝那一套,仿佛隔绝于整个世界。那天,废帝溥仪正在吃饭,突然,老师陈宝琛,郑孝胥等人急慌慌的走了进来,一进来,扑通跪在了地上,嘴里大呼:“苍天有眼,苍天有眼呐!天不绝我大清啊!”溥仪一脸的疑惑,陈宝琛说道:“皇上,长江巡阅使张勋将军特来拥护皇上恢复大清祖业!”陈宝琛说的眼泪横流,溥仪一听,手中的筷子瞬间滑落,掉在了地上。“这是真的吗?民国,民国那边会同意吗?”溥仪有点不相信自己的耳朵。“皇上,这是天命所归,张勋将军如今是十三省督军总盟主,现在天下归心大清啊!”陈宝琛慌忙的像溥仪解释道。

7月1号,在张勋的主导下,以张勋,康有为,王士珍等人为首的复辟势力在养心殿拥护溥仪第二次登上了帝位。随后,在全国人民的声讨中,12天后,溥仪黯然再次退位。这场复辟闹剧像流星一般划过。

少年溥仪

在中国所有有识之士都拥护共和的时代,张勋为何敢冒天下之大不韪,悍然拥护清帝复辟?他为何有这样的底气?且听我慢慢道来。

一.大清王朝的死忠今天,我们有些人追星,有些人追球队,凡此种种,我们都说自己是某某的死忠。而张勋,就是大清王朝的死忠。即使到了民国时期,他也一直忠于大清王朝。

“辫子帅”张勋剧照

张勋原本是一个普通的下级军官,后袁世凯在天津小站练兵,张勋前来投奔,随后一路平步青云,到宣统年间,张勋已经做到两江总督兼江苏巡抚。没两年,清朝覆灭,张勋为了表示对大清王朝的忠心,誓死不剪辫子,也不允许手下将士剪辫子。因此,在当时人们称呼张勋为“辫子帅”,称他手下的将士为“辫子军”。这些人的行为,实际上就是清王朝复辟的急先锋。

二.府院之争一嘴毛1916年袁世凯称帝失败去世后,黎元洪成了大总统,段祺瑞成了国务院总理,但实际权力掌握在段祺瑞手中。此时正是第一次世界大战时期,这二人因为是否对德宣战产生分歧。为了增强各自的实力,这两人都想拉拢实力不俗的张勋,来干掉对方,但是,正当这两位狗咬狗一嘴毛时,张勋却另有一番打算。

府院之争的核心人物——黎元洪与段祺瑞

同年,张勋在徐州召开军事会议,拉拢其他地方军阀势力,为清帝复辟积攒力量,竟成了十三省督军总盟主。1917年五月,此时的黎元洪与段祺瑞二人已经闹到不可开交的地步了,张勋趁机率军北上,并乘势提出“非复辟不可”的主张,黎元洪被迫下野,张勋控制了北京,并通过满清遗老遗少告知溥仪复辟消息,也就是我们开头的那一幕。

三.是非成败转头空俗话说:螳螂捕蝉,黄雀在后。正当张勋志得意满的时候,实际上,他已经陷入了一场阴谋之中,而这场阴谋的幕后主使,就是他北洋的兄弟——段祺瑞。在张勋复辟,并赶走黎元洪之后,段祺瑞的目的已经达到,此时,南方以孙中山为首的革命党人发动了“护法运动”并声势日大,段祺瑞趁机组织“讨逆军”,挥师进京,与张勋作战。

“护法运动”示意图

7月12日,张勋的五千辫子军在北京城被段祺瑞击溃,张勋也被迫逃到荷兰使馆去了,一场可笑的复辟闹剧在全国人民的声讨声中草草落幕。复辟失败后,张勋远离官场,专心实业,再不问政事,一直到1923年因病逝世。

结语:张勋一生都是大清王朝的忠实有狗,一直在为清王朝而努力,当他发现机会时,他试图用自己的能力去完成自己的梦想,实际上这种行为是历史的倒退。他妄图通过调解“府院之争”来进行复辟美梦,却没想到自己也是别人利用的一颗棋子,可悲,可叹啊!

民国军阀张勋为什么敢逆潮流复辟清廷?

我是萨沙,我来回答。

当然是有原因的。

第一,张勋甘心作为一颗棋子。

张勋其实也不傻,他明白自己只是段祺瑞对付黎元洪的一颗棋子。

张勋率领数千士兵就敢远离自己地盘徐州,杀入周边有数万人驻守的北京城,无非就是在掌握兵权的段祺瑞的默许下进行的。

如果没有段祺瑞的暗中支持,张勋这点人马早就被杀光了。

张勋之前早已经同段祺瑞的大将徐树铮达成过协议,必须赶走黎元洪。

所以,张勋知道自己是棋子,也甘愿做棋子。

第二,张勋有政治上的野心。

张勋虽没有文化是个粗人,却也有政治上的野心。

1916年,袁死后,在徐州成立北洋七省同盟,不久任安徽督军,扩充至十三省同盟,阴谋策划清室复辟。

张勋的实力不强,他为什么建立这个同盟,说通俗点还不是为了做盟主,获得更大的政治利益。

当时中国的实权派很多,保皇党虽权力有限,却有相当大的政治号召力。

在北方,大部分中国农民都非常愚昧,搞不清民国共和是什么意思,宁可过以前皇帝时期的日子。

张勋认为,如果打着保皇的旗号会有很多人支持。

所以,在做完了自己棋子以后,张勋有不甘心彻底做棋子,反而扶持溥仪复辟。

在张勋看来,最惨的结果不过是复辟失败,他逃回自己地盘仍然做他的军阀。

只是没想到,本来持中立太对各路军阀一起顺应名义反对,连段祺瑞都出兵攻打。

这边,张勋部下2个大将也窝里反,拒绝张勋回来,吃掉了他的部队和地盘。

无奈之下,张勋逃入荷兰驻华公使馆。溥仪退位后,他被民国政府通缉,逃到天津德租界。

其实人,如果不是张勋部下窝里反,张勋还在做他的军阀。而溥仪大不了就是复位又退位而已,总之不过是一场闹剧,谁也没有大的损失。

这是张勋一次冒险的政治投机,结果年内裤都输光了。

民国军阀张勋为什么敢逆潮流复辟清廷?

我是“醉观沧海”,我来分享自己的所知、所想、所感。

关羽民国军阀张勋为什么敢逆潮流复辟清朝,我认为作为保皇派的代表,他在那个年代,逆着潮流,也是有一定原因的。历史就是这样,后人以后人的眼光,再去回顾历史上的人物以及时间,总会出现偏差。

我认为“张勋复辟”事件从以下几个角度,就大致可以看出原因。

首先:历史背景故事发生在1917年,当时出现了著名的“府院之争”。当时的列强中,日本国支持总理段祺瑞,而总统黎元洪则深受美、英等国的支持。他们各自率领的“总府”和“总理府”两派之间,矛盾重重,最后在黎元洪宣布免去段祺瑞总理之职的时候,段祺瑞也不甘示弱,宣布各省督军各自独立。

于是,此时坐山观虎斗,时任当时安徽督军的张勋,在收到黎元洪的电召后,立即组织整理起一支约5000多人的辫子军,挺进京城,名为调节总统府及总理府之间的矛盾,实则打起了自己的算盘。而因为当时段祺瑞和黎元洪两派,都想取得他的支持,也就默认他的辫子军进京了。

所以,假借调节两方势力,张勋在双方的默认下,大摇大摆的进了城。进程之后,他并没有立刻去做调停事宜,而是秘密接触了以康有为作代表的保皇党和一些清朝皇族余党,并告知他们自己进城的真实目的是恢复清朝统治,把以备废掉的傅仪皇帝重新扶上皇位。

于是,一夜之间,这些辫子军,趁着夜色到处插满龙旗,张勋自己也是穿上了黄马褂,在7月1日凌晨,宣布恢复清朝皇帝,并向傅仪皇帝行跪拜礼。此时,醒悟过来张勋真实目的的,段祺瑞和黎元洪都很愤怒。尤其是段祺瑞,他立即在全国组织起了,讨逆军,向京城进发。也许是辫子军战斗力太差,在和讨逆军一交手,立马就溃败了。于是,这样一场红红利的复辟就结束了,此时仅仅又当了12天皇帝的傅仪又不得不退位。此后,段祺瑞,成为了最大的掌权者。

由上可以看出,张勋本身是一个坚定的保皇党,在面对府院之争的时候,他觉得自己以及大清的机会来了。于是,他靠着,两面三刀,浑水摸鱼,摸进了皇宫,并在别人还没反应过来的时候迅速扶植傅仪重登皇位。他是在抓机会,想着木已成舟,再加上有康有为等保皇派势力的支持,万一成功了,自己就是大功臣。

说白了,他就是在“赌”,一旦赌成功,就位极人臣。

其次:赢的概率张勋之所以,敢在全国都处在革命的浪潮的时候,逆流而上去复辟清廷,看起来是有一种鸡蛋碰石头的感觉。其实,仔细看下来,也不是没有赢的概率。当时,袁世凯已死,本来他可以掌控大局,在他死后,革命军各种地方势力错综复杂,盘根错节。此时,并没有哪一方势力能够独挡一面。

而清朝,在几百年的统治,除了自己的满族势力、联姻的蒙古族势力以外,也有了很多的其他民族的拥护者,包括很多汉族。所以,当有一个势力站出来,公开拥护原来的皇帝,那么是会有很多支持者来支持的,如果说,这个人足够有实力,在一定程度上是可以获得成功的。比如,他的辫子军,不是5000人,而是五万人,十五万人,那么,历史真的有可能被改写。

总结:因为当时,府院之争留出来的权利真空,所以张勋以为看到了希望,所以他妄图赌博一下,冲针清廷统治。当然,我们也不否认,这或许会不会是张勋和段祺瑞合伙上演的一出好戏,毕竟最后获利最大的就是段祺瑞。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。