古代历史上有哪些断案高手?

我是萨沙,我来回答。

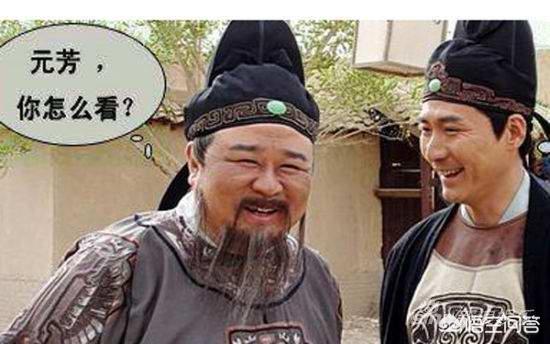

最有名的就是“元芳你怎么看”的狄仁杰了。

大家都看过狄仁杰断案的系列电影、电视剧,这里面他断案如神。

而实际上,狄仁杰也是中国历史上超级断案高手。

狄仁杰具有非常强悍的逻辑思维能力,只要掌握足够的线索,就能立即发现案件的真相。

说通俗点,狄仁杰就是那个年代的名侦探柯南。

大概是公元661年,工部尚书阎立本发现了狄仁杰这个人才。当时狄仁杰被人诬告,阎立本负责审理这个案件。

然而,他发现狄仁杰有惊人的逻辑思维能力,是侦查案件的天才。

于是,阎立本不但将他无罪释放,还推荐狄仁杰做了并州都督府法曹,正七品。

狄仁杰表现极为出色,熟知吏治、兵刑等封建典章和法律制度。

由此,在675年,狄仁杰被任命为大理寺丞。

大家都知道,大理寺是掌管刑狱的中央审理机关,类似于今天的最高人民法院。

狄仁杰上任以后,开始处理一些积压的案件。

情节简单容易侦破的案件,大理寺早就判决了。剩下的案件,全部都是案情比较复杂、证据不足甚至连真凶是谁都不知道疑难案件。

然而,狄仁杰上任不过1年多时间,将积压案件几乎处理关了,案件涉及高达1万7000人。

一个案件一般最多涉及十几个或者几十个人,少则几个人。

也就是说狄仁杰在1年多时间,处理了七八百起案件。关键在于,案件处理完了以后,并没有喊冤的人。

也就是说,狄仁杰的审判基本是正确的,没有冤案。

这个能力恐怕是前无古人后无来者,再也没有人能够超过了。

古代历史上有哪些断案高手?

古代历史上有哪些断案高手?我来说说我知道的吧!

三国,本是武将和谋士大放异彩的时代,然而在那种环境下却出了个断案高手,他就是当时的吴国人张举,他审理的“焚猪验尸”案,被很多史料典籍收录其中。中国现存最早的案例选编《疑狱集》,就把他的这个案例以“张举辨烧猪”为名编了进去,为后世断案增添了一份重要依据!

张举吴人也,为句章令,有妻杀夫因放火烧舍,乃诈称火烧夫死,夫家疑之,诣官诉妻妻拒而不承,举乃取猪二口,一杀之,一活之,乃积薪烧之,察杀者口中无灰,活者口中有灰,因验夫口中果无灰以此鞫之,妻乃伏罪!张举在担任句章县县令时,曾审理过一个“谋杀亲夫”案。告状的是一个年长的男子,他称他弟弟被人谋害致死,而凶手就是他的弟媳,一个30多岁的妇人。

而这名妇人被传唤至公堂后,只喊冤,张举在问清了案发经过后对案情有了初步了解,原来,昨天晚上这名妇人家突然起了大火,等到火被扑灭后,人们发现妇人的老公死在了床下,妇人却不知去向。

而据死者哥哥讲述:这名妇人行为轻佻,街坊邻里都有闲言碎语,说她在外面勾搭上一个奸夫,肯定是他们昨天商量好了,半夜伙同奸夫谋杀亲夫、再放火烧屋,以消除罪证!而妇人却说:她昨天回了娘家,直到听说家里失了火,才匆匆赶了回来,至于奸夫是根本没有的事!

张举听完他们俩人的证词,没有立即发表什么意见,在毫无其他证据的情况下,他决定进行实地调查。

于是,张举带着随从来到死者的家,案发现场一片狼藉,验尸的初步结果显示并无可疑之处。张举来到死者身边,掰开死者的嘴看了看,想了一会。就命属下捆了两头猪,并在现场点起两堆火,并命人把一头猪先杀掉,架在火上烧;另一头猪活生生地烧!此时在场的人都不解其意!

一会儿柴火烧光了,张举命人掰开杀死后烤的猪的嘴,只见里面没有灰;又叫人掰开另一头活烤的猪的嘴,见里面有灰。于是张举对在场的人说:你们看死者的嘴里没有灰 ,说明他是被杀后焚尸的。张举转身问那妇人说:“这下证据确凿,一定是你伙同奸夫先杀害了你丈夫,然后制造失火烧死的假象。

那妇人一见张举竟然用两头猪就能将案件调查清楚,顿时瘫软在地、俯首认罪!

喜欢请关注点赞,共同探讨!

古代历史上有哪些断案高手?

1.断案如神——狄仁杰

狄仁杰(630-700年),字怀英,号德英,唐代并州太原府阳曲县(今山西太原阳曲县)人。为唐朝武周时的著名宰相,刚正廉明,执法不阿,以身护法。死后葬于神都---国都洛阳(今河南省洛阳市)白马寺中,立有一碑,上书“狄公仁杰之墓”。初任并州都督府法曹,转大理丞,改任侍御史,历任宁州、豫州刺史、地官侍郎等职,官至同凤阁鸾台平章事、内史。

【断案经历】

因为狄仁杰在地方工作出色而勤恳,特别判案方面才能十分突出,在地方上积累了将近20年的断案经验后,上元二年(675年),也被调到中央,当上了大理丞。这个官职品级不高,只是从六品,但地位重要,负责京师案件拘审判断罪,同时也复核全国各地的判案。

狄仁杰刚到大理寺上任的时候,积压的案件已经非常多。他一心扑在工作上,夜以继日,笔不停批,整整奋战了一年,就把积压案件全都清理了,涉案人员达17000人之多,事后竟然一个喊冤的都没有。数量之多,质量之好,在当时传为佳话,在今天看来也堪称神奇。他明察善断,循律准确,拆诉冤狱,颇得时人称赞,一时名声鹊起。狄仁杰的这段传奇经历,后人据此编出了许多精彩的传奇故事,荷兰汉学家高罗佩更是以此为题材,编了一本《大唐狄仁杰断案传奇》。经后世文人的艺术创作,成就了狄公的“神探”之名。

唐高宗仪凤元年(676年),狄仁杰当上了“侍御史”。侍御史是御史台官员,属于监察系统。狄仁杰非常好地履行了自己的职责。侍御史,也是负责审讯案件的,只不过对象不是普通人,而是百官。可以说,御史就是官员中的“宪兵”,御史的别称就叫“宪衔”。在任职期间,狄仁杰很不客气地弹劾了高宗的两个宠臣、权臣。一是司农卿韦弘机,此人为高宗修了很多宫殿,都特别宽敞壮丽。狄仁杰上奏章弹劾韦弘机引导皇帝追求奢泰,韦因此被免职。另外左司郎中王本立因为受宠,恃恩用事,也被狄仁杰毫不留情地揭露弹劾,而且狄仁杰对皇帝的说情也一点不买账,最终将他拉下了马,“一时朝廷肃然”。从六品的狄仁杰,硬是为朝廷整了一回风。当然,这也仰赖高宗对他的支持和宽容。

这时期的狄仁杰,给世人的印象是能力超强,判案如神又铁面无私,很像后来人们心目中的包公形象。这大概就是狄仁杰会被认为是“神探”的重要原因。

2.专职法官——徐有功

徐有功(640—702年),名宏敏,字有功,唐洛州偃师(今偃师)人,徐有功是国子监博士徐文远的孙子,是唐代最著名的专司审案的官吏。青年时期举明经及第。历经蒲州司法参军、司刑(大理)寺丞、秋官(刑部)郎中、侍御史、司刑寺少卿等。长期在司法任上,是唐武则天时期与酷吏斗争的一面旗帜,也是历史上罕见的一位以死守法、执正的法官、清官。《新唐史》对他有“虽十岁未见其比”之赞誉。卒年62岁。时人论日:今有功断狱,天下无冤枉人。新旧唐书有传。他死后武则天追赠他为大理寺卿。唐中宗李显登位后加赠他为越州都督(一品)头衔,并特下制书表彰:“节操贞敬,器怀亮直,徇古人之志业,实一代之贤良”和“卓然守法、虽死不移。无屈挠之心,有忠烈之议。”

【断案经历】

武则天当政时,徐有功历任蒲州司法参军(地方司法官员)、左肃政台侍御史、司刑少卿(大理寺司法官员)等官职。

在蒲州任司法参军期间,其政绩已十分突出。史书上称赞他“为政宽仁,不行杖罚”。当地百姓和官吏都称他为“徐无杖”。那么“徐无杖”又是什么意思呢 ?徐有功审判一切案犯时,都“力求宽仁,从不轻易动用刑讯,也不轻易判人笞杖刑”,而用传统的仁义道德去教育启迪案犯悔悟自新。在他的感化下蒲州各地民风大改。徐有功3年任满,竟没有一次在审判案犯时用了杖罚的。因而“徐无杖”之名也就越传越响,传到了京城长安。永昌元年 (689 年) 徐有功就被宣诏进京,担任起了司刑寺丞的重要职务,负责复核司刑寺的判决,并能参与大案的审理。

永昌元年唐高宗去世,武则天以皇后身份临朝执政,继而她又“革唐命” 自称“圣神皇帝”。徐有功就是在这一复杂的政治背景下,上任至司刑寺的。当时,酷吏恣横,构陷无辜,严刑峻法,朝野震恐,莫敢正言。独徐有功犯颜护法,三次被罢官,但矢志不渝,由此蒙他护救的百姓有数十多家,许多死刑重罪,常获免死,天下称颂他为仁人。又曾经力争李行褒案,罪不应诛及亲族,酷吏周兴奏有功故意救出反叛众囚,应当处斩,武后只免其官,不久因念有功用法公平仁恕,擢升为殿中侍御史,朝野远近闻知,莫不相贺。

他在司法任上约15年,审案卓然守法,虽死不移。其就有三次被控告死罪( 其中一次改为流放) ,而他却泰然不忧;三次被赦也不阿谀逢迎,仍然矢志不渝,二次罢官,复出后仍又一心执法守法,“将死,泰然不忧;赦之,亦不喜”,连武则天也被他的忠贞和勇气所折服,待她坐稳了帝位后,又将在流放的徐有功召回起用任司刑寺少卿)。他任法官前后执正大案六七百件,救人数以万计。他既不为己谋利,也不为君主之私欲所动摇,他守的是公天下之法,无私念之法,正因为他是一位守正不阿清官,才能在种种诬陷冤告中傲然挺立,使频频弹劾、推审他的酷吏,在他身上也找不到他与案犯有什么特殊关系。公正、忠诚、无私、才干和勇气,是徐有功成为古代最优秀法官的主要原因,因此受到了历代人民的拥护和爱戴。时人赞颂徐有功“听讼惟明,持法惟平”。

3.刚毅清正——寇准

莱国忠愍公寇准(961-1023年),字平仲。汉族,华州下邽(今陕西渭南)人。北宋政治家﹑诗人。寇准以甲科进士入仕,先授大理寺评事、知县事,后多次擢升,直至参知政事、同平章事。为官清廉,不拘节微而善谋大事,在地方以民为本,政绩卓著;寇准辅佐宋太宗、宋真宗两朝,以刚毅清正之风垂范后世,以拯时救世之才报效国家,是一位洞察密机、善断大事的良相,为北宋著名政治家、彪炳青史的名相。

【断案经历】

太平兴国五年(980),寇准19岁,考中甲科进士,殿试得中,诏授大理寺评事,先后任巴东(今湖北省巴东县)知县、成安(今河北省成安县)知县。

寇准因德才兼备,政绩突出,受到宋太宗赏识,22岁便升任成安知县。当时漳河不断泛滥成灾,宋辽战争频繁,丁役、赋税日益繁重,蝗灾时有发生,地主豪绅对百姓敲诈勒索,民不聊生。他到任后,诉状如雪片飞来。寇准目睹现状,决定对多年积案尽快处理。

任知县期间,对属下衙役要求严格,不准他们横行乡里,搜刮民财,鱼肉百姓,严格按照朝廷的明文规定征收赋税和徭役。为了防止属下不法之徒巧立名目,额外增收,以饱私囊,他令人把县中应当纳税、服役者的姓名、住址等项,写在纸上,张贴在城门中,公布于众。老百姓见寇准执法公正,为政清廉,体察民情,爱民如子,都深受感动。凡是应该缴纳赋税者,无不如数按时送交,从不拖延时日。

真宗即位以后,寇准不久即得到了升迁,任尚书工部侍郎。后来,又出任地方官,去凤翔做知府,治理一方百姓。当然,寇准又以出众的才能,刚直的个性,方正的为人,赢得了当地民众的一致称赞。有一年,真宗巡察民情来到大名府,听说寇准在民间声望很高,爱民如子,断案如神。就把寇准召到行在,真宗问及当地的政事民情,寇准如数家珍,对答如流,而且很有政治眼光。真宗很满意,就调寇准进京并且权知开封府。

开封府掌管京师的民政、司法、捕盗捉贼、赋役、户口等政务。历来以公正无私闻名。宋太宗赵光义、宋真宗赵恒、宋钦宗赵桓三位皇帝登基前均曾执政于开封府;寇准、欧阳修、范仲淹、苏轼、司马光、苏颂、蔡襄、宗泽等一批杰出的宋代政治家、思想家、文学家及军事家均曾先后主事开封府。他们公正廉洁、不畏权贵,给后人留下了许多脍炙人口的故事和传说。在宋代,平民有冤无处申的时候,往往想到开封府。因此,这次让寇准权知开封府,既是对寇准的磨练,以期有更大的作为,更是对寇准的信任。寇准到任以后继续发扬自己的长处,捕盗抓贼,办案如神,公正廉明,被人誉为“寇青天”。

4.法医鼻祖——宋慈

宋慈(1186-1249年),字惠父,汉族,建阳(今属福建南平地区)人,中国古代法医学家,中外法医界普遍认为正是宋慈于公元1235年开创了“法医鉴定学”,因此宋慈被尊为世界法医学鼻祖。宋慈所著《洗冤集录》是世界上最早的法医专著,在中国元、明、清三朝是刑、法官必读之书,先后被译成法、英、荷等多种文字。

【断案经历】

嘉熙三年(1239年)升任司农丞知赣州。次年,提点广东刑狱,发现所属官员多不履行职责,有拘押数年的案犯,都未理清曲直。于是制订办案规约,责令所属官员限期执行,仅8个月,就处理了200多个案犯。移任江西提点刑狱,为赣民作主,严办违法的盐贩。

淳佑五年(1245年),转任常州知州,议重修《毗陵志》,开始编辑洗冤录资料。任满,转任广西提点刑狱,巡行各部,雪冤禁暴,虽偏僻恶溺处所,亦必亲往视察。宋慈廉政爱民,执法严明。尤其是“于狱案,审之又审,不敢萌一毫慢易心”。

淳佑七年(1247年),任直秘阁、湖南提点刑狱使。是年冬,撰成《洗冤集录》。

南宋淳佑八年(1248年),任宝谟阁直学士,奉命巡回四路,掌管刑狱。听讼清明,决事果断。

宋慈廉政爱民,执法严明。尤其是于狱案,‘狱事莫重于大辟(死刑),大辟莫重于初情,初情莫重于检验’。这是《洗冤集录》序里的开头语。告诫一切司法人员都要严肃认真地对待自己的职业。因为法医的检验决定人的死生,一定要‘审之又审,不敢萌一毫慢易之心’。一切公务,犹亲自审查,一丝不苟,慎之又慎。

民命为重,实事求是。当时州县官府往往把人命关天的刑狱之事委之于没有实际经验的新入选的官员或武人,这些人易于受到欺蒙;加之其中有的人怕苦畏脏,又不对案情进行实地检验,或虽到案发地点,但“遥望而弗亲,掩鼻而不屑”,因而难免判断失误,以至黑白颠倒,是非混淆,冤狱丛生。

身为刑狱之官,宋慈对这种现象深恶痛绝,强烈反对。他在听讼理刑过程中,则以民命为重,实事求是。他说:“慈四叨臬寄(执法官),他无寸长,独于狱案,不敢萌一毫慢易心。”他尤为重视对案情的实际检验,认为:“狱事莫重于大辟,大辟莫重于初情,初情莫重于检验。盖死生出入之权舆,幽枉曲伸之机括,于是乎决。”意思是说,“大辟”即杀头是最重的刑罚,这种刑罚则是由犯罪事实决定的,而犯罪事实必须经过检验才能认定,所以检验的结果往往是生死攸关的。

宋氏的求实求真精神还表现在对尸体的具体检验方面。检验尸体,即给死者诊断死因,技术性很强,在一定程度上难于为活人诊病。不仅要有良好的思想品德,而且必须具备深厚的医药学基础,把握许多科学知识和方法。儒者出身的宋慈,本无医药学及其他相关科学知识。为弥补这一不足,他一方面刻苦研读医药著作,把有关的生理、病理、药理、毒理知识及诊察方法运用于检验死伤的实际;另一方面,认真总结前人的的经验,以防止“狱情之失”和“定验之误”。在多年的检验实践中,力求检验方法的多样性和科学性,在此方面可谓不遗余力。仅从流传至今的《洗冤集录》一书来看,其中所载检验方法之多样、全面,其精确度之高,都是前无古人的。这也是书中科技含量较高的、最精彩的内容。

5.刚直不阿——海瑞

海瑞(1515-1587年),字汝贤,号刚峰,汉族,广东琼山(今属海口)人。少年从教时被称为海笔架。身历嘉靖、隆庆、万历三朝,一生刚直不阿,清正廉明著称于世,被后人誉为“海青天”、“南包公”,与宋代包拯齐名。以直廉刚正著称,人称“海青天”。

【断案经历】

明世宗嘉靖二十八(1549)年举人,参加会试时上书《平黎策》,欲开道置县,以靖乡土。授南平教谕(无品级),升淳安知县(正七品)。

海瑞在淳安的一项被人称颂的政绩,就是重视刑狱,办案注重调查研究。因为他断判了许多冤案,在严州府属县颇负青天之名。因此,严州府各县遇有疑难案件,也移到淳安县处理。如《徐继人命参语》、《邵守愚人命参语》、《胡胜荣人命参语》、《吴万人命参语》等多件记录,说明海瑞办案十分认真,人命关天的案件,绝不敢疏忽从事。

隆庆三年(1569年)调升右佥都御史,他一如既往,惩治贪官,打击豪强,疏浚河道,修筑水利工程,并推行一条鞭法,强令贪官污吏退田还民,遂有“海青天”之誉,深受百姓的爱戴。后被排挤,革职闲居16年之久。

万历十三年(1585年),重被起用,先后任南京吏部右侍郎、南京右都御史,力主严惩贪官污吏,禁止循私受贿。

7.廉吏第一——于成龙

于成龙(1617-1684年)字北溟,号于山,清代山西永宁州(今山西省吕梁市方山县)人。谥“清端”、赠太子太保。于成龙明崇祯十二年(1639年)举副员,清顺治十八年(1661年)出仕,历任知县、知州、知府、道员、按察使、布政使、巡抚和总督、加兵部尚书、大学士等职。在20余年的宦海生涯中,三次被举“卓异”,以卓著的政绩和廉洁刻苦的一生,深得百姓爱戴和康熙帝赞誉,康熙二十年(1681年),康熙帝亲自召见,赐予他白银千两、御马一匹,亲自赋诗一首表彰其廉能,并称赞他为“清官第一”。

【断案经历】

清顺治十七年(1660年),时年44岁的于成龙,接受清廷委任,到广西罗城担任县令。当时罗城地处偏远,加上久经战乱,县城人口稀少。于成龙在当地建立保甲制度,严惩盗贼,治安逐渐稳定后,由于当地的人力不足,招募流民以恢复生产。另外还动员百姓修建民宅、学校和养老院、救济院,使百姓接受教育,穷人和孤寡老人能有所养。深得民心后,又以刚柔并用的方法,解决地方豪强欺压百姓的行为。三年内,罗城出现百姓安居乐业的景象,于成龙因为政迹卓著被举荐为“卓异”。

康熙八年(1669年),于成龙升任为湖广黄府同知,当时黄州治安问题严重,影响地方安定和居民生活。为了了解盗情,他多次微服访查,了解情况后,将地方上的盗贼一举抓获,对待案犯,于成龙主张慎刑,以教育为主,采取“宽严并治”和“以盗治盗”的方法,成效明显。于成龙在词讼、断狱方面,精于从细节上发现问题,常微服私访,体察民情,秉公处理地方上的疑案、悬案,使许多错案得到平反,于是百姓称呼他为“于青天”,于成龙因为政迹卓著再度被举荐为“卓异”。

康熙十七年(1678年),于成龙出任福建按察使。当时清廷为了对付台湾郑氏的抗清势力,实行“海禁”政策。地方官员不顾连年兵祸,时常以“通海”罪名屡兴大狱。他得知此事后,对这些案件提出重审,在他的力争和主持下,先后有千余名无辜百姓获得释放,于成龙因为此事第三度被举荐为“卓异”。

康熙二十一年(1682年),于成龙升任两江总督,任职之初仅辖江南两省,江西总督由董卫国担任,据悉于出任两江总督的消息传出,南京布价急速上涨,“金陵阖城尽换布衣。即婚嫁无敢用音乐,士大夫减驱从,至有惊恐喘卧不能出户者,……奸人猾胥各鸟兽窜”。

古代历史上有哪些断案高手?

对于断案,大家一定是想到某某神探,某某侦探了,最出名的自然是福尔摩斯了,当然还有夏洛克,江户川乱步等等,这些都是世界上比较出名的侦探,不过大家知道的神探大多都是外国,对于中国古代的神探又知道多少呢,想必大家一定会说知道包拯,这个谁不知道哦,你问个三岁小孩也是知道的,除了包拯还有这几位,比包拯更厉害,个个都是断案小能手,而他,更是著作了中国第一本法医书。

包拯,包拯作为青天大老爷,一直后世所传颂的,包拯的断案可以说是非常的了得,一身浩然正气,不管是面对权贵还是普通百姓,他都能一一破解,最出名的案子就是铡美案,和狸猫换太子案了。

海瑞,海瑞是明朝有名的清官,也是中国历史上有名的清官,与包拯齐名,他一生刚正不阿,清正廉明,为百姓做出了很多政绩。而他的断案能力更是出众,而他的断案事例案例主要就是胡胜荣人命案了,这个案件也极其复杂,感兴趣的可以上网搜索。

于成龙,可以说最清廉的官员了,经历明清两朝,不管做什么官,他都是十分节俭,被后人誉为天下廉吏第一,主要的破案事例,有智破命案,这个故事也是十分有趣的,可以看出他的眼力有多高超。

狄仁杰,狄仁杰作为武则天最得宠的大臣,不仅破案能力强,更是清廉,而且狄仁杰一破案,不管是谁,都没有喊冤的,就算是案犯,也是心服口服。主要案件有断指案,漆屏案。最后一位就是宋慈了,大宋提刑官,这位可是连自己的老丈人都送去了大牢,一生破案也是无数,不过比起狄仁杰还是少了很多,主要是著作了中国历史上第一本法医书,《洗冤集录》,现在的法医书就是从这上面发展而来的。主要案例故事有晒镰刀

古代历史上有哪些断案高手?

狄仁杰,宋慈,施世纶

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。