为什么北方很少看见祠堂,而我们南方那边几乎每个姓氏都有自己的祠堂?

要回答这个问题前,我也问一个问题:拿东三省来说吧,哈尔滨、长春、沈阳、大连这几个城市哪个城市的历史超过五百年?

为什么北方很少看见祠堂,而我们南方那边几乎每个姓氏都有自己的祠堂?

这只能说明北方特别是中原一带虽是中华文明的发祥地,但更多历史之沧桑。

中华民族讲的是百事“孝”为先,祠堂的兴起是孝文化的具体体现。即然如此,为何传统文化的发祥地中原一带,在近代祠堂反不如南方多呢,这自然有历史之根源。

其实,祠堂最早兴于北方,只是随着历史上的多次北人南迁,才使得祠堂在南方也兴盛起来,那么,随着历史长河的奔流,为何北方祠堂少了,而南方却每个家族都有自己建筑巍峨的祠堂呢?这主要有下面几个原因。

(一)历史多逐鹿于中原。定中原则定天下,得中原则得神州。因而历史上最险恶的战争多发于中原一带,战火烽飞,许多建筑会灰飞烟灭,许多的村庄都没了,需形势稳定再重新建设,但百姓凄苦,再加上北方相对说不如南方富绕,所以许多北方百姓家族的祠堂被毁,无财力兴建。更何况即便有点财力,北方人家国情怀更浓,将财力多建了庙宇,这也是为何北方农村,村村都有关帝庙等,而南方农村却少见的缘故。

(二)北方汉人南迁的主要原因,也多因北方多战乱。许多的北方人到了南方,将传统文化带到南方,而北方在某些历史阶段,被更北方的少数民族统治,这些少数民族在某个历史阶段,是要极力毁坏汉文化的,像汉族的祠堂也会被禁止。

(三)中原一带的人,面对历史之沧桑,将传统孝文化更多地体现在具体生活中,对特别明显的祠堂只能转化其存在形式。在中原一带的农村,家家都有家谱,即便是再贫困的家庭,也会保留其家谱,而每当春节,拜祖从祠堂转移到了家中,如果春节你能到北方汉族家中看看的话,家家正堂中都会供奉列祖列宗之位,而且春节期间,天天会上香拜祖。即便是历经了“破四旧,立四新”,这种风俗仍未改变。

祠堂兴于北方中原,更盛于南方,这是历史沧桑岁月的缘故。但中华一家亲,无论是北方还是南方,也包括台湾,我们都是炎黄子孙,在共同建设我们的美好家园,为中华民族的复兴梦共同携手前进。

为什么北方很少看见祠堂,而我们南方那边几乎每个姓氏都有自己的祠堂?

咱们都知道,历史上咱们华夏中心长期是在北方,所以宗祠文化实际上是起源于北方。

像著名的山西洪洞大槐树,那是许多家族姓氏的根祖之地啊!

当然,随着历史的发展,现在南方的,特别是在岭南地区,其宗祠文化氛围确实要比北方来得厚重。前段时间热播的《破冰行动》,里面的塔寨便是一个很好的体现。林氏宗族的制度,在村子里,有时甚至凌驾于法律,其影响可见一斑。

作为发源地的北方之所以不如南方,那是主要还是因为战乱的关系。北方战乱比较多,受到涉及的宗祠自然也就比较多。

打仗的时候,大家都忙着打仗,百姓连最为起码的温饱都顾不上了,又怎么会有多余的精力去维持宗祠的完整,而且北方打仗让很多人逃难到了别的地方,北方宗祠自然也就荒废了。

特别是像三国乱世、五胡乱华、安史之乱这些动辄死伤数千万的乱世,北方可以说是惨不忍睹。千里白骨,不少家族直接一个人都不剩了,哪还有什么宗祠?南方就不同了,古代的南方并不是政治中心,而且农业方面也经营得相当不错,在没有战乱的年代,百姓有吃的有住的,宗祠自然也就一代一代地延续了下来。

当然了,南方宗祠之所以比较多,大部分都是北方人南迁之后,在当地开枝散叶之后才有的。前面说了,战乱时代,千里白骨,不少大家族,都选择南迁。像两晋时期的永嘉南渡;两宋时期的建炎南渡。家族迁移,宗祠自然也就跟着迁移了。

此外,历史上的各个朝代都在大力开发南方,其中最有效的办法就是移民。许多北方人就是因为移民,来到了南方,建立起了新的家族。

那个时候北方人初来乍到,相对比较弱小,所以就不断地建宗祠来巩固家族的存在感。

而且有时候可能是一个家族的人分别去往不同的地方,她们都会建立新的宗祠,如此一来,这个宗祠就多了。

相较而言,北方那些大家族,成千上百年世代祖居于此,宗祠也比较固定,所以在数量要少于南方。但是就历史而言,往往要比南方宗祠来的长久。像晋祠、孔庙,这些都是非常著名的。

最后除了前面说的战乱问题,还有经济条件方面的因素。从建宗祠,到维护宗祠,都是需要用到钱的。前面我们也说了,北方人口多,可是土地相对而言就分配得少了,在耕地比较缺乏的情况之下,粮食收入自然也就保证不了年年丰收了。

在古代的农耕时期,家族没有富裕起来,宗祠的维护自然就受到了影响。

南方可就不一样了,不管是耕地的面积分配,还是南方气候条件,都是非常有利粮食收成的。有多余的财力去维护宗祠的完整性,这是北方当时很难做得到的。

为什么北方很少看见祠堂,而我们南方那边几乎每个姓氏都有自己的祠堂?

这个原因我还真不清楚。估计南方人很多都是从外省北方迁徏过来的,他们修祠堂是为了不忘根本吧。

为什么北方很少看见祠堂,而我们南方那边几乎每个姓氏都有自己的祠堂?

我是萨沙,我来回答。

其实北方也是有祠堂的,但相对南方就要少的多。

这主要是历史原因。

相比中国南方,北方是非常不稳定的,多次遭到北方胡人的入侵和大规模的屠杀。

比如五胡乱华时期,葛剑雄认为北方人口低点,只有五六百万人,还不到原来人口的四分之一。北方人口(主要是汉人)锐减1500万以上。

也就是说,这一时期北方四分之三的汉人消失了,很多家族彻底灭亡了,还有个毛的祠堂。

关键,这种人口减少绝非一次。

蒙古攻打金国以及随后多年鏖战期间,北方人口再次锐减。

尚铖主编《中国历史纲要》:蒙古灭金后得户仅有87万余,人口470万余。

要知道,金章宗太和七年(1207)年时期,金国统计数户七白六八万余,人口4581万余,等于少了80%以上。

不但汉人都被杀光了,连契丹、女真人都性命不保,还有个毛的祠堂。

别的不谈,就这两次,北方汉人的祠堂就损失殆尽了。

相反,中国南方相对比较稳定。

在五胡乱华时期,南方虽然也有朝代更替,但没有大规模的战乱尤其是屠杀存在。

蒙古攻打金国的同时,南宋仍然死守住国境,将蒙古人阻挡在长江以北,保持了40多年的稳定。

而襄阳攻破以后,南宋是迅速灭亡,地方也没有大规模的抵抗,所以人口损失相对较少。

简而言之,南方人被大规模屠杀远少于北方,所以传统包括祠堂保存自然较好。

然而,也有反例。

比如清末太平园肆虐江南的时候,太平军控制区的江苏南部、安徽、浙江很多地区,也遭到灭顶之灾,人口损失几千万之多,很多地方成为无人区,祠堂不是被毁就是周边村民全部死光,祠堂就算存在也没有意义了。

但是,总体来说这种情况还是比较少见的。

为什么北方很少看见祠堂,而我们南方那边几乎每个姓氏都有自己的祠堂?

为什么北方很少看见祠堂,而我们南方那边几乎每个姓氏都有自己的祠堂?(关注葛大小姐,天天历史故事!)

作为一个北方人,真的很少见到祠堂,我们家族从我姥姥辈到我的子侄辈,也有上百人了,记得听老一辈人说,以前家族有一个族谱,后来也就不知所踪了。

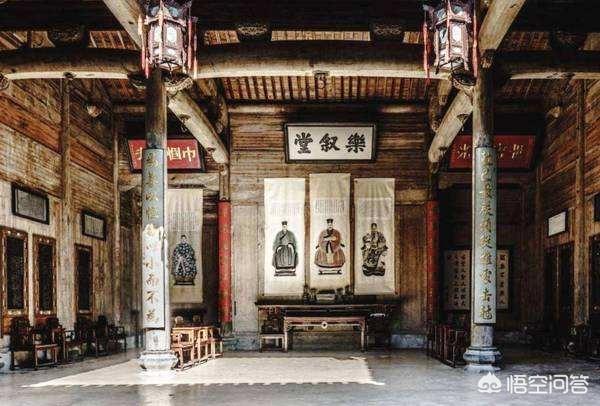

北方少祠堂,南方遍地见,这种现象的背后其实有着复杂的历史原因。从祠堂的分布来看,我国的祠堂主要集中在浙江、江西、湖南、安徽、广东、福建等几个省,北方的黄河流域是儒家文化的发源地,而祠堂作为儒家文化的产物,理论上北方应该更多,为什么会出现南多北少的现象呢?

首先,看经济。南方现在保留的祠堂,大部分建成于明清时期,极少有历经千年的祠堂,研究历史的人都知道,自南宋开始,我国的经济中心开始由北向南转移,经过近七百多年的发展演变,我国的经济中心在南方得以确立,先后出现了著名的徽商、浙商、粤商,而祠堂的建设、修缮和保护是一个宗族综合经济实力的体现,尤其是宗族中不断出现的高官、富商对于保护祠堂有着非常重要的意义,所以,南方更具有建立、保存和修缮宏大而众多的宗族祠堂的实力,而北方有一个著名的祠堂——晋祠,这座上千年历史的祠堂能完整保存下来与晋商的发展有着紧密的联系。

其次,看环境。祠堂修起来容易,立得住就很难了,我国北方作为政治中心,历来是兵家必争之地,天灾人祸数不胜数,其他不说,就黄河的定期泛滥就导致北方人口不断迁徙,《清史稿·河渠志》记载,康熙十五年(1676年),“黄、淮并涨,奔腾四溃,河倒灌洪泽湖,高堰不能支,决口三十四。漕堤崩溃,共决三百余丈。”大水过后,赤地千里、饿殍遍野,往往伴随而来的就是举家逃荒,把家安在独轮车上,天灾人祸的夹击,彻底灭绝了北方人的祠堂观念。

北方农民起义不断,频繁的战争,以及战争之后的饥荒和疾病,进一步加剧了人口的流动,很难有连续几代、十几代的家族安稳的生活在一个地方,山东人闯关东、山西人走西口都是人口大变迁的结果,契丹、女真、突厥、匈奴,这些凶悍的少数民族对内地的袭扰一直不断,在这种情况下,生存才是北方人的第一需要,祠堂自然也就不受重视了。

第三,看政治。躲过历次兵灾、火灾、水灾的祠堂却躲不过难治性灾难,文|革|期间,祠堂成了“四|旧”的代表性符号,北方更接近政治中心,受到的冲击更为明显,仅存的一些祠堂破坏程度远胜于南方,而同一时期的南方,祠堂虽然受到一定的冲击,但是由于南方人普遍存在的宗族意识,对祠堂有着天生的敬畏之心,所以,还是想尽一切办法保存了下来,例如皖南赣北的有些祠堂,当地革|委|会就把食堂设在里面,巧妙的躲过了一劫。

虽然北方祠堂少,但是并不代笔北方人宗族意识的彻底消失了,北方人无论走到哪里都不会忘记自己的祖先,例如在电影《一九四二》里,长工逃荒出发前,特意交代儿子一定要把祖宗牌位带上。

虽然南方祠堂多又多,但是北方有两个祠堂绝对是碾压一切,北京的太庙和山东曲阜的孔庙,路过的朋友一定去看看。

欢迎关注、转发、评论,葛大小姐和你一起读有趣的历史!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。