为什么古代中国不重视科技?

谢邀答不好。历史在发展,时代社会,科学在进步在发展。任何时代科学都有它的局限性。农耕时代与资本主义大工业时代不一样。中国与其他大工业化国家不一样,认知方法论也不尽同,其实中国古代科学因素是有的,只是不如现今先进广泛罢了。

为什么古代中国不重视科技?

我是萨沙,我来回答。

古代中国还是很重视科技的。

以大明为例,明朝最初的轻型火器是火铳。这种火铳以发射霰弹为主,射程只有二三十米,优点是制造简单,而且造价低廉。

但发现葡萄牙人的火绳枪厉害以后,大明立即仿造了鸟铳,也就是明朝的火绳枪,并且大面积使用。

当时这种火绳枪,已经是世界上很先进的火器。

再说火炮,明朝在中期最强悍的火炮是大将军炮。

资料这么写:大将军炮的炮身用生铁铸造,长三尺有余,重几百斤,前有照星,后有照门,装药一斤以上,铅子(炮弹)重三至五斤,射程可达一里之外。有多道加强箍,分大、中、小三种,发射7斤、3斤和1斤的铅弹,用一辆车运载。车轮前高后低,可在车上直接发射,具有较大威力。

然而,大将军炮相比当时世界先进火炮,存在射程近、威力弱、射速慢的劣势,不属于先进火炮。

但是,大明在发现葡萄牙人和荷兰人装备一种先进的舰载火炮后,立即进行仿制,这就是著名的红衣大炮。

当时明朝与澳门的葡萄牙人长期进行火炮交易,澳门有当时远东最好的炮厂“卜加劳铸炮厂”,与明朝交易的火炮一部分来自这个炮厂,一部分来自他们打捞的英式火炮和其它渠道买入的火炮。

红衣大炮的性能超过大将军炮数倍,射程高达数里,精度也更高。后期改进的红衣大炮,射程高达2.5公里,已经超过满清时代的大炮。

客观来说,大明对于科技还是非常重视的,主要是汉人的实用主义思想。只要科技能够转化成生产力和战斗力,大明一律引进。

然而满清恰恰相反。

满清在1840年第一次鸦片战争时期的火炮,其实和明朝的红衣大炮没有区别,长达200年不能进步。相仿,当时英国佬的火炮已经和满清火炮存在代差,无论射程、精度还是威力,都有很大优势。在每次炮战中,英国人都占据上风,尤其海军对抗最为明显。

另外,满清的火器也毫无进步。在第一次鸦片战争时期,满清使用的火绳枪就是200年前明军使用的鸟铳。这么多年过去了,火器方便毫无进步。

而早在康熙年间的雅克萨之战,清军已经被沙俄的800支燧发枪打的落花流水,围城近1年也攻克不了。

摆明了别人火炮和火枪战斗力很强,满清就是不愿意学习。

说白了,一群土包子而已,就知道骑马射箭,哪里懂什么科技是第一生产力。

为什么古代中国不重视科技?

中国古代其实是重视科技发展的。

但更注重其实用性,这和华夏民族的性恪有关,不重外表只重实用,事件总有其两面性,和瓶颈性,而任何先进的事物也有衰减期的。

花无百日红,人无长青春,同理!

比如唐宋时期,就有很多文人写了很多诗词,来赞扬科技对社会的贡献。

范仲淹的《水车赋》有“器以象制,水以轮济”之句,并对龙骨水车有“救患分灾”评价。

北宋政府两次在耕牛缺乏的地区推广“踏犁”。“踏犁”是一种较好的人力翻土工具,这对畜力不足地区解决耕田的困难起过一定的作用。前后两次推广也体现宋朝重视科技对生产作用。但真的很实用!

苏轼晚年在惠州为官,协助朋友修建了广州城的自来水供水系统。没错,当时宋代广州已经建成自来水供水系统,它的设计师就是苏轼苏大学士。又一实用的典型。

今天的广州博物馆,还陈列着宋代广州城自来水装置的模型。昔日林语堂先生著《苏东坡传》,

“苏东坡是个秉性难改的乐天派,是悲天悯人的道德家,是黎民百姓的好朋友,是散文作家,是新派的画家,是伟大的书法家,是酿酒的实验者,是工程师……”

林语堂果然是苏东坡的隔代知音,不忘记将苏轼的工程师身份列了出来。

姐也是工程师,电气的,我爱工程师!子适卫,冉有仆。

子曰:“庶矣哉!”冉有曰:“既庶矣,又何加焉?”曰:“富之。”曰:“既富矣,又何加焉?”曰:“教之。”

孔子把“富之”放在“教之”的前面,认为先富后教。由此可见孔子认为精神文明是建立在物质文明的基础上的。

孟子也认为“有恒产者有恒心”,提倡“制民恒产”。从这点上来看孔孟的思想根管子是一样的“仓禀实而知礼节,衣食足而知荣辱。”

既然孔子和孟子提倡先富之、制民恒产,那么只要能够达到富民制产这一目的的东西他们都是不会拒绝的了,如果科技能够达到这一点他们又有什么理由拒绝。

所以别曲解了儒家,西方的工业革命也是因为市场,求大于供,资本家想富起来,想方设法增加生产率,有需求就有追求,有追求就有人为之奋斗,工业化大革命诞生了!你们知道中国的第一本电学专著是谁写的吗?

曾国藩的儿子曾纪泽。

曾国藩是谁?

中国传统士大夫的代表人物,一个传统的士大夫却培养出了一个电学家。

中国研究微积分的第一人李善澜也是传统士大夫,他曾经写过一本数学专著,请曾国藩为他出书。曾国藩不但帮他出书,还要自己的儿子跟他学习数学,学成以后以曾国藩的名义为这本书作序。在曾国藩的引导下一批中国科学家造成了中国第一艘轮船,这艘船叫“黄鹄号”,造成之后曾国藩的高兴的说:“西洋技巧中国人亦能为之。″

在曾国藩的倡导下,派出了中国第一批留学生,去美国学习科学技术。

洋务运动的领袖恰恰就是中国传统的文人士大夫,曾国藩、李鸿章、左宗棠、等

18世纪以后,中国跟西方相比科技落后了。而中国仅仅只是比西方落后,或者说当时仅仅只有西方而己!为什么中国在18世经后落后呢?

不是只有中国没有搞出现代化这个东西,而是只有英国搞出了现代化这个东西。其他国家都是跟他学的,离的近的就先学了离的远的就后学了。

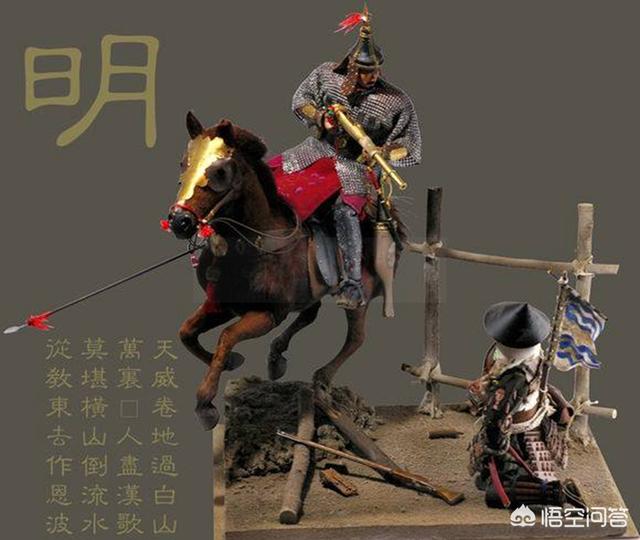

下图给养养眼

这和踩狗屎运有关,这也符合历史发展的规律,总不能总是东方亮噻!那为什么我们会有中国古代不重视科技的印象呢?

是因为中国近代的科技落后了,我们痛定思痛的反思。不停的在想我们为什么落后了,我们为什么落后了。

意淫伤身啊!

是因为我们自己不重视科技轻视科技。其实能够这样痛定思痛的反思,恰恰说明中国是重视科技的。如果真的不重视,那还会在乎自己的科技比别人落后吗!就好像一个地痞无赖,还会在乎自己的品德比别人低吗。

中华民族一直就是个好强爱学习的民族!

而且,中国近代以来,至少在主流思想当中没有反对工业化。

所以我们在反思中国近代科技落后的时候,不要总是只拿中国跟西方比,要站在整个世界的范围去看。

为什么古代中国不重视科技?

已就类似的题目写过小文。但说实话,看到上面的题目,还是感觉不吐不快,于是就再来说几句。

“为什么说‘中国古代没有科学’?”

哪个说?

追根溯源,无非最终会找到“西方中心论”那里去。

“中国古代没有科学”,谁能举例,古代除了中国哪个国家有科学?

有人可能会举出“李约瑟之谜”或叫“李约瑟之问”。

不过要搞清楚,李约瑟提出的问题是“为什么科学革命发生在西方而不是东方?”

他说的“科学革命”,指的是17-18世纪发生的“科学”飞跃发展,而不是古代。

李约瑟在《中国科学技术史》一书中,提出了这个疑问。为写这部著作,他花费了近50年的时间搜集材料、从事研究,在世时已出版23卷,全面系统地论述了中国古代科学技术的成就及其对世界文明所作的贡献。内容涉及中国古代的数、理、化、天、地、生,以及机械、土木、水利、航海、军事、印刷、纺织、陶瓷、冶金、采矿、农业、医学等领域。书中附有详尽的中文古文献目录。

这部著作,被学术界公认为世界名著,亦被认为在东西方两大文明之间架起了一座弥足珍贵的桥梁。

李约瑟通过这部著作得出一个结论,在17-18世纪的“科学革命”发生之前,中国在科学技术方面,曾长期领先于世界,并对世界文明的发展起到了重要的不可替代的推动作用。

他正因为基于这个结论,所以才发问:“为什么科学革命发生在西方而不是东方?”

本题目的这个说法,则完全于史实而不顾,且似乎视李约瑟及其团队的数十年研究成果如无物,若不是从特定立场出发带节奏,又能是什么呢!

关于李约瑟的发问,就西方来说,有两种最典型的回答——

第一种,将“为什么科学革命发生在西方而不是东方”的原因,归结为“东方专.制主.义”妨碍了科学革命发生在东方。

第二种,说古希腊的公理体系在文艺复兴后,与中世纪欧洲一神教经院哲学刨根问底的理性思维相结合,产生了17世纪以牛顿力学为代表的“科学革命”。

说到底,这两种认知的底色,都是“西方中心论”。

至于“中国古代没有科学”,不过是上述观点的衍生物而已。

其实,古希腊文化和当时的数学古籍,保存最好的是一直延续到15世纪中期的拜占庭文明,但为何没有形成“科学革命”而非要等到伽利略的出现?

进一步说,从拉瓦锡开始的“化学革命”,并用不到古希腊数学;严格来讲,古希腊的文化传承,即便有“文艺复兴运动”,北欧人吃下去的也是“嗟来之食”——阿拉伯人早已咀嚼过了。

结论是,“西方”在17-18世纪的“科学革命”之前,在科学技术方面,实在乏善可陈。

而“科学革命”的发生,又另有原因。

文一教授在《科学革命的密码——枪炮、战争与西方崛起之谜》一书中说:“问题的关键不是谁先发明了欧式几何,而是谁先产生把数学应用与军事和枪炮工业、应用于描述炮弹轨迹的社会需求。正是因为这种巨大社会需求的缺乏,使得最先发明火药的中国没有产生科学革命。”

这部书,有详细的资料和缜密的分析,有兴趣的朋友不妨自行去翻阅。

文教授的著作,也很精准地回答了一种诘难——所谓“技术”不属于“科学”。

关于“为什么说‘中国古代没有科学’”,还是不必再说了吧。

为什么古代中国不重视科技?

西方学者不遗余力地编造伪史,我们的一些学者不遗余力地抵毁历史。

为什么古代中国不重视科技?

首先要明白,科学不是技术,科学是究察事理的学问。中国古代虽然有“四大发明”,那些都是技术,并不是科学。比如,中国古代的方士在炼丹的过程之中偶然发现了火药的配方,却没有继续深入下去分析化学原理,不知道化学原理,就不能提高火药的威力。

为什么中国一个泱泱古国,却没有发展出真正意义上的科学呢?我觉得,这与中国古代知识分子的思维模式有直接的关系。这种思维模式,就是一种粗糙的,不追求细致的态度。古代的文人,总是幻想可以从整体上,宏观上把握一切,就比如中医总是幻想自己是“整体医学”,却对五脏六腑的位置一窍不通。而科学,并不迷信所谓的“整体”,而是认认真真,踏踏实实的研究具体事物之理,在细节处探寻差异,找到自然的规律。这种办法看起来是“笨拙”,没有“哲学家”的“大智慧”,却非常有效。

中国古代的文人,还思维特别的“跳跃”,总是善于把本来没有任何联系的事物,强行让它们发生联系。一个例子,就是“天人合一”的思想。本来,“天”的规律是和人世间没有关系,一颗星辰的陨落,只是自然现象,文人们偏偏要说这代表了人间一个重要人物的死亡。

在这种思维模式下,他们总是幻想世界上存在有一个窍门,以为掌握了这个窍门,就可以“一旦豁然贯通”,无往而不利。而这个窍门,就是儒家的道德。北宋的宰相赵普,就得意的对赵匡胤说,读了半部《论语》就完全可以治理好天下,这是典型的迷信仅仅依靠道德就可以包打宇内。儒家一派就坚信这种说法:如果一个人的道德达到了至高的境地,则可以化解世间一切问题。晚清的保守派,也企图以道德战胜八国联军的洋枪洋炮,结果只能是自欺欺人。

所以,经济学家顾准就批评说,中国人善于综合,却没有“逻辑学”,所以中国没有发展出精密科学。胡适说的更是一针见血,让人警醒:

宋儒……所希望的是那“一旦豁然贯通”的绝对的智慧,这是科学的反面。科学所求的知识正是这物那物的道理,并不妄想那最后的无上智慧。丢了具体的物理,去求那‘一旦豁然贯通’的大澈大悟,决没有科学。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。