为什么古代骑兵不用骡子?

我是萨沙,我来回答。

恰恰相反,古代汉族的骑兵部队是有大量骡子的。

大家都应该听说过骡马化,骡子就是其中的重要环节。

首先需要介绍一个基本概念。

骑兵绝非是只靠骑兵坐下的那匹马就可以作战的。即便是游牧民族,一个骑兵也要配备多匹骡马。

因为骑兵作战离不开补给品。

大家认为蒙古骑兵横扫欧亚,是一路杀过去,隔二三天就要打仗?

其实,骑兵绝大部分时间都在枯燥的行军中。

因为长距离的行军,自然需要大量的补给品,一个骑兵需要几匹骡马运输物资。

这种运输物资的骡马,和作战的马匹不是一回事。

作战的战马需要较高的速度,较好的爆发力以及耐力,马匹通常要相对高大一些。

战马要从小进行繁杂的训练,这样才能作战。

马其实是很胆小的动物,萨沙有个读者是骑马爱好者,蒙古族,家住牧区。有一次他回老家,骑一匹新马出门转转。刚走出几百米,突然路边窜出一条狗。这就把马惊吓了,将他摔下,跌的头破血流,好在没有骨折。

所以,战马的训练是很不容易的。

但运输的马匹就没必要这样,只需要有一定力量和耐力即可。正常农民干农活的强壮马匹和骡子,都可以胜任这个任务。

上面扯了一大堆,下面说骡子。

骡子分为两种,由公驴和母马所生称为马骡,公马和母驴所生的后代则称为驴骡。

如果是驴骡,他的个头小、力量小,当然比驴子强,却不能胜任军用长距离运输任务。

只有马骡力量大,个头大,耐力比马还好,性情也比较温顺,是比马匹还适合作为运输的。

同时,马骡吃的饲料不像马那么挑剔(马的消化能力差,乱吃饲料很容易死亡),也不容易生病(马匹对于温度相对敏感)。

所以,古代中国骑兵很多使用骡子作为运输工具。

只是,虽然适合运输,却不适合战斗。

不过,马骡也有自己的很多弱点,它的速度较慢,负重能力比马匹要低,力量也差一大截。而古代骑兵即便是轻骑兵,也有衣甲、各种武器、各种装备,加上马鞍等物品,重量是很大的。

如果让马骡作为骑兵的坐骑去打仗,自然不是战马的对手。

所以,古代骑兵大量使用骡子,但只是作为运输使用。

有人说骡子不能生育,不适合作战。其实,绝大部分战马都是被阉割的,不然难以驯服,和骡子也差不多。

骡子在今天仍然有重要的军事意义。

武装到牙齿的美军,在阿富汗山地作战中也大量使用骡子。因为山区很多地形,直升机无法降落,全地形车甚至摩托车也开不进去,只有骡子才能胜任。

没有骡子,美军在阿富汗也是步履维艰的。

为什么古代骑兵不用骡子?

看到这个问题的第一时间,我脑中浮现了一个画面,骁勇的骑兵挥舞着马刀,胯下清一色的骡子,这个画面是不是很有喜感。

先别忙着笑,历史上真有骑兵使用骡子当坐骑。

“初李希烈据淮西......淮西少马,精兵皆乘骡,谓之骡军。”据此我们可以看出,并非没有骑兵使用骡子,只是没有普及,而且是难以得到马匹时的无奈之举。

说到这个问题,我们就要对比一下骡子和马。

首先我们得知道骡子是怎么来的骡子分为公驴和母马杂交的“驴骡”,还有公马和母驴杂交“马骡”,他们都结合了马和驴的优点力量大,耐力好,抗病能力强,不挑食,有些类似于狮虎兽和虎狮兽。

相对于马和驴,骡子有一个最大的问题就是杂交而来,不具备生育能力,不利于大规模的繁殖。

骡子和马的优缺点虽然骡子的优点很多,但是作为骑兵使用却有一个致命的缺点—速度。

骑兵一般来说是指骑马的部队,但是也有例外,比如在一些特殊地形有骑骆驼的还有骑大象的。

相对于步兵,骑兵最大的特点就是机动性,一般而言在两军对阵中以骑兵发动冲锋来达到冲破地方阵营的目的。

相对于马来说,骡子的速度和爆发力均不占优势。

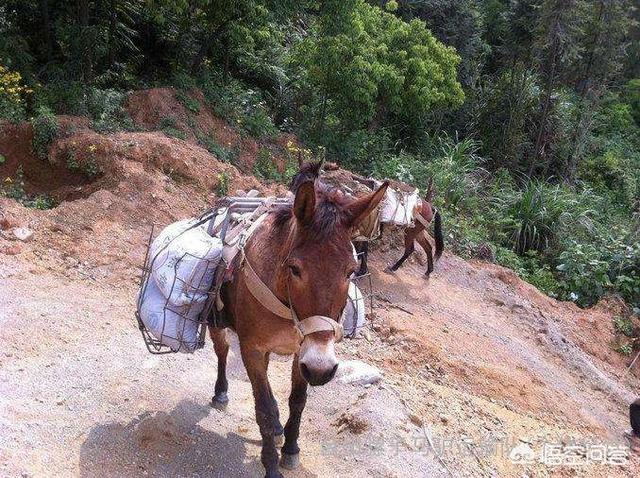

骡子的主要用途其实在部队中骡子也有很大用处,那就是作为辎重部队充分发挥自身的优势,来运送粮草,大型武器等等。

直到近现代战争中,一些山地部队还在使用骡子或马匹作为主要的运输方式。

对于骡子的使用,是按照其特点物尽其用。

为什么古代骑兵不用骡子?

看了你的提问,引的我哈哈大笑!只好简要作答。古代作战用骡子的不在少数,也有骑骡子打仗的,只不过都是骑兵或马队之类。①骡子为驴马杂交品种,母马生者为马骡,体型比马小比驴大。母驴生者个头小。凡骑马骡打仗的大都是骑兵马队。其它骡子均用来运粮草。凡有名的战将都用高头大马。你骑马骡出阵,就会自贬三分!让对方耻笑!(骡虽耐力好,但速度比马慢)。②据史料所载,在唐宋时期就有用骡子组成的骑兵队。那么,在史书上为什么记载很少呢?原因很简单:都叫马代替了!!!比如人们常说马到成功,即使骑骡打了胜仗,也不能叫骡到成功!还有一马当先,即便你骑骡冲在前面,也不能叫一骡当先!还有,古代征战常称马踏八方,没有叫骡踏八方的!你骑的骡子速度再快也不能叫战骡奔腾,只能叫战马奔腾!综上可知,古代不是没有骑骡打仗的,但都叫马代替了!

为什么古代骑兵不用骡子?

骡子是驴和马杂交的后代,母马生的叫马骡,是一种常见的役畜。马骡个头比较大,比驴大,比高大的马略小,兼有马和驴的优点。马骡有驴的负重能力和耐力,力气比马大,驮东西比较多;马骡有马的灵活性和奔跑能力。骡的另外一个优点是比马省草料,像驴子一样不计较草料。马骡叫起来的声音更像驴子。

马骡的弱点是奔跑速度比马弱,脾气比马要犟,因为盆骨不能开合不能生育。马、驴、骡都不是反刍动物,骡的胃比较小,上端有括约肌不能呕吐,吃撑了会把胃撑破。胃糜中易消化的被小肠吸收。但骡、驴的大肠比较发达,比马要发达,粗饲料主要由大肠消化。大肠由盲肠、大结肠、小结肠和直肠组成。骡子继承了驴的盲肠,非常很大,功能类似反刍动物的瘤胃,有大量的微生物,分解粗纤维。盲肠上端与回肠相连的回盲口、下端与结肠相连的盲结口都非常细,使小肠来的食糜能长时间停留,由盲肠中的微生物进一步分解。骡的大结肠也很发达。这是骡子不计较草料的主要原因。

所以骡子在军队中,主要是驮军用物资,而不是当骑兵坐骑用。还有一个问题:骡子兵上战场的时候,容易笑场!试看,别人骑兵的马在咴咴叫着冲锋,很有气势。你这边几千头骡子在冲锋,像驴一样嗯啊嗯啊叫着,还忽闪两个大耳朵,很容易把对方的骑兵笑岔了气从马背上跌下来,很不公平的!

但历史上确实存在过骡子骑兵,那是唐朝中后期的淮西节度使组织的一只奇葩部队。淮西在今天河南南部,淮河上游,这里没有合适的牧场,养的马少。并且淮西节度使是个割据的大军阀,唐朝政府一直对他进行封锁,让他买不到马。当地倒是有很多驴子,淮西节度使李希烈急中生智,果断下令组建骡子兵。淮西节度使的骡子兵大约有五千,战功赫赫。

淮西军最早的来源是平卢军,也就是安禄山的老巢那里,一部分平卢军反对安禄山造反,就来到了淮西,把北方的战马也带到了淮西。但以后却得不到足够的战马补充,只得采用骡子军。

淮西节度使依靠这五千骡子军竟然屡败大唐朝廷的军队。李希烈击败朔方名将哥舒曜,占领襄城,哥舒曜逃回洛阳。

李希烈占领汴梁,汴滑副都统刘洽率曲环、李克信军十多万人来战而败,刘洽退还。

唐朝派十六道兵马前来讨伐淮西节度使吴少诚,结果大败而回。唐朝只好封吴少诚为同中书门下平章事。

本人是沂蓝书院赵月光,主要研究宋史和近现代史,继承章太炎学派唯识史观学说。本文为原创,如果觉得有点意思,敬请点一下关注并点赞。为什么古代骑兵不用骡子?

我是炒米,我来回答。

俗话说“是骡子是马,拉出来遛遛。”其实在古代战场上,骡子是比较常见的大型牲口,一般负责辎重以及粮草地转运工作,但也有骑着骡子去打仗的。

骡子相对马而言,劣势很明显,速度慢,胆子小,战场灵敏度完全跟不上战场形势。但是优点也很明显,骡子耐力好,特别是马骡(公驴和母马杂交产物)善于负重,对草料没要求。而战马是需要保养的,关键时刻是要喂细粮的。

其实说白了,骡子就有点像那种柴油机大货车,虽然速度慢,但是耐造 ,对0#柴油也是始终如一;战马就像汽油机私家车,平时至少加92#汽油,定期5000公里换机油,遇到驾考或许比赛的时候,还得加95#汽油,防止油门不给力。

很显然如果两支骑兵部队在战场上刀兵短接,骑骡子作战的部队基本上等着骑马当然骑兵部队收割。原因很简单这就是拼的一个冲刺速度和队形的稳定性,而这两项骡子骑兵完败。

但历史上,真就出现过骑骡子上战场的骑兵,那就是杀死颜真卿的李希烈所属的淮宁军。

不过说起来那也是逼不得已,李希烈的军队原本脱胎于燕州的平卢军,人家本身也是响当当的骑兵部队,而且不缺战马,本身就地处燕云十六州,自古汉人对北方游牧民族的屏障和养马基地。

但是李希烈本来靠平叛梁崇义封王,后来自己膨胀了,起了不臣之心,又被其他人平叛,最后兵败一路逃到淮西落了脚。而淮西不产好马,而李希烈部众从河北三镇带来的优质马匹越来越少 ,最后就无法补给了。于是只能让战马跟当地产的驴子杂交,以保障坐骑数量。后来李希烈干脆让自己的五千精骑,全部换骡子上阵。据史料记载,战斗力还颇为强悍。

其实在没有优质战马的情况下,骡子的确比起爱撂蹶子的倔驴要稳定得多。

清末民初的时候,北方的捻军、义和团、土匪等等的骡子大军还是经常出现在战场上的,因为那会优质马匹的确不够装备,有得骑总比两条腿要强。

为什么古代骑兵不用骡子?

有网友问:为什么古代骑兵不用骡子?其实清朝末年的捻军就大量装备了骡子。有一位传教士倪戈氏就亲眼看到,并且记载了一次捻军来袭的场景。捻军要求被围城市交出所有的骡子,驴子,当然有马就更好了。

捻军过境,抢掠所有值钱的东西,会烧掉村庄,吃掉所有家禽,狗,猪和牛。然后把所有男人都穿上捻军的衣服,让他们骑着骡子,毛驴加入到捻军的行列。在进攻战斗的时候,这些人将作为第一轮冲锋,并且参加最惨烈的战斗。

捻军最喜欢年轻的小男孩,让他们骑着马,穿上漂亮衣服,当做童子军使用。捻军当做的黑旗军是杀戮最残忍的,他们带走年轻的女性和男性,摧毁一切。

捻军所有人员全部骑马,骑着骡子和驴,每天都在行军,左右奔突,在江苏,山东,河南,安徽,湖北,山西,陕西等等多个省份纵横。捻军最惧怕进行阵地战,一旦进入阵地战就会被清军包围,在包围圈里,捻军将无法抢掠粮食,时间长了,就会发生崩溃。

捻军最不惧怕的就是僧格林沁那样的猛烈追击,因为,捻军同样可以保持极高的行军速度,最后进行伏击战打掉追击的敌军。比如在高楼寨,捻军数万人埋伏在十多里高粱地当中。

当1万多蒙古骑兵和汉军进入这大片高粱地以后,捻军使用几米长的长矛从道路两侧进行突刺,一举击败了战马更加优良的蒙古马队,八旗马队和汉军火枪手。随后就骑着骡子,马匹迅速转移到百里以外。

最后,清朝建立起各种堡垒民团,要求民团坚壁清野防御,另外湘淮军从各个方向进行包围,逼迫捻军进行阵地战,随后以近代化枪炮为武器,彻底打败了捻军。

李自成大军也是出名的喜欢骡子的军队,李自成大军在行军的时候喜欢骑毛驴和骡子,到了战场上才会骑马。所谓,“贼介马驰,一日夜数百里;我步兵多,骑少,行数十里辄疲惫,以故多畏贼。”

李自成大军每次战斗缴获,诸营较所获,马骡者上赏,弓夭铅铳者次之,币帛又次之,珠玉为下。李自成在山海关,在河北,在陕西打不过八旗军的关键是,八旗军是真正的重甲骑兵和弓骑,又比这种骡子,毛驴和耕地马占了很大部分的李自成军队的冲击力更强。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。