南大教授梁莹曾被学生联名举报不屑于教学,你怎么看这件事?

南京大学是众多莘莘学子梦寐以求的目标,但梁教授这一席话,深深地刺痛了我们:“我上一学期的课还不如去外面作一次讲座,一小时好几千(元)了”。她甚至说:“我现在也是身价3000万的人啊。”这就是一个年轻教授说的话?难道现在大学教授都这样市侩了,“穷”得也只剩下钱了?先看看她“美丽的光环”:

梁莹,39岁,是教育部“长江学者奖励计划”青年学者计划等多个人才支持计划的入选者。从南京化工大学毕业后,她先后在苏州大学和南京大学获得硕士、博士学位,在北京大学和美国芝加哥大学做过博士后研究,并于2009年起在南京大学社会学院任教。这样的人怎么能“混”走到今天的成就呢?

有的人在学校里熬了一辈子就是个教授,她却年纪轻轻就评上教授了,真是令人艳羡。但看起来,进步太快也不是件好事,她有点得意忘形了,也不知道自己几斤几两了。一个年轻的教授,不搞科研,不做学问,不认真教学,却混身铜臭,以金钱来衡量教学,衡量身价,可怜可笑可悲,难道现在的大学教授也“穷”得只剩下钱了吗?如果你们这个群体都这样了,我们孩子怎么办?就你们这样,还能把我们的孩子教好?如果年轻人都这样了,这个社会还有希望吗?

说实话,搞了几十年教育改革成功与否,那是要打上问号的。家长不满意、孩子不满意、连老师自己都不满意,这不是很可悲吗?大学行政化,那只会越来越市侩。哪还有心思搞主业,整天迎来送往,点头哈腰的,哪还有学校的独立精神?老师评职称,就看那些所谓“遮羞布”一样的论文,就能代表真实水平?

即使连梁莹自己都说,学术规范是2005年开始的,“你这样查,全中国所有的人,很多教授、博导都有问题。”“如果你这样追究下去,所有中国的学者,那么多,人人都有问题了。”

我想她说的话,绝不仅是危言耸听,她的问题只是冰山一角,这是广大网友的共识。现在是所谓学术论文,像“老太婆的裹脚布,又臭又长”,除了能养活了那些杂志,又有谁会看呢?除了为发表而发表,评职称和孩子高考加分需要,还有什么其它用处呢?

以上仅是我个人看法,同意的关注点赞支持,谢谢!

南大教授梁莹曾被学生联名举报不屑于教学,你怎么看这件事?

梁莹这个事件,单纯从教学层面讲,其态度和责任心的缺失并不意外。

为何会如此说呢?

我们先来看一下梁莹教授的简历。本科南化工,硕士博士分别为苏州大学,南京大学。30岁以发表论文30篇的业绩跻身名校教职队伍。几年间平步青云:讲师,副教授,教授,博导。单纯看这个简历,还不算最牛,因为绝大多数老师一般只要足够努力,都能达到这个高度。最牛的是她拿到的各种国家层面、省部级层面的人才称号,见下文:

(1)2015年度入选首届教育部长江学者青年学者 (2)2016年度获得国家优秀青年基金项目资助 (3)2017年入选中组部万人计划青年拔尖人才 (4)2011年度入选教育部“新世纪优秀人才支持计划” (5)2014年度被评选为首届江苏省青年社科英才 (6)2017年被评为江苏省“六大人才高峰”高层次人才 (7)2016年度入选南京大学登峰人才支持计划B层次人文社会科学领域首批校内人选 (8)2010年度被评选为江苏省高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师这些人才项目意味着什么呢?意味着在“重科研、重排名、轻教学”的高校,你几乎站到了金字塔尖的位置;意味着学校得“屈就”着你。不说别的,一个长江学者给学校带来的无形资产至少抵得上10个普通教授的分量。不仅如此,包括211、985等各所学校对“院士、长江、黄河”等称号的学者也是非理性崇拜到极点。手段无所不用其极展开“挖角”大战:豪宅、百万千万年薪,子女配偶解决入学工作等各种优厚条件和待遇不一而足。

在这种“唯科研论”的高校评价体系下,“人才”、“大腕”的“挖角”大战中,梁莹现象很容易出现。“此处不留爷,自有留爷处”,只要科研做得好,项目拿到手,你就是在课堂上睡大觉学校领导也不能太拿你怎么样。“大腕”、“人才”给本科生上课,教学秩序和管理监督“形同虚设”,教学流程全凭教师自身的责任心和自律在约束,这种情况下,教学得到学生高度认可,教学效果能好才是怪事。

对于“梁莹们”而言,本科教学是一件“得不偿失”的苦差事:收入低、过程累心累力、又不能得名得利,何苦累心为之?有这时间,还不如制造一些论文走走穴赚点外快呢!

现有的评价体系下,“梁莹们”学术钻营名利双收,几乎无往而不胜。在“梁莹们”的盛名和光环之下,无数辛勤工作在教学一线老师的教学努力和责任心几乎被完全抹杀!这是真正让人悲哀的地方。

南大教授梁莹曾被学生联名举报不屑于教学,你怎么看这件事?

我是萨沙,我来回答。

这个梁莹是萨沙校友,不过素不相识。实事求是来说,梁莹也属于倒霉的人。

说白了,大学里面像梁莹这种人还少吗?

诚然,也有专心教学,严肃搞学术的人,但已经不是校园的主流。

说白了,大学也是一种政府机构,本质上和政府机构没有区别,也要搞那一套。

只要巴结好上级领导,什么都有了,什么论文,教学,想办法糊弄过去就是,当然前提是不出大事。

之前梁莹被别人检举过几次,因为上面有人罩着,还不是不了了之。

这次之所以搞出事了,推测是派系斗争的倒霉蛋而已。

梁莹这种人,就是大学的一种现象,没什么值得奇怪的。

其实对于大学的教学和学术问题,无数地方都可以暴露出来,比如著名的常凯申事件。

资料如下:某网站上,署名为“高山杉”的网友以一篇题为《“门修斯”之后又见“常凯申”》的批评文章再度“炮轰”中国学界。文章指出中央编译出版社于2008年10月出版的清华大学历史系副主任王奇所著《中俄国界东段学术史研究:中国、俄国、西方学者视野中的中俄国界东段问题》一书中几十处名字谬误,其中费正清、林同济、夏济安等学术名人纷纷被误译为了“费尔班德”、“林T.C”、“赫萨”等让人摸不着头脑的“洋名”。而最为荒唐的是,蒋介石(采用韦氏拼音的原文为Chiang Kai-shek)也被改名为“常凯申”。

大家想想看,作为清华大学历史系副主任,连蒋介石能够搞成常凯申,这都是什么水平?这种人也能成为副主任?

南大教授梁莹曾被学生联名举报不屑于教学,你怎么看这件事?

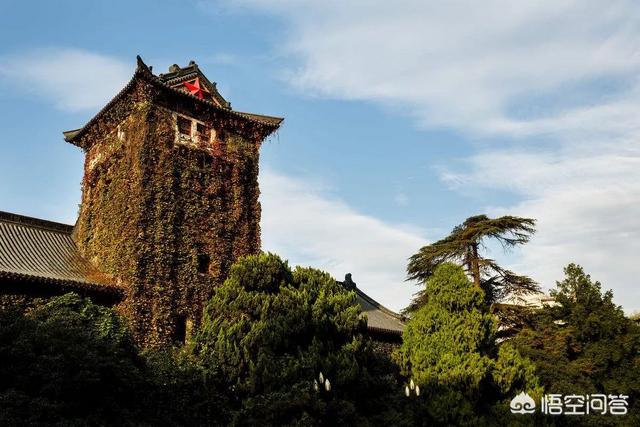

南京大学是我国著名的大学,在国内,办学水平非常高,享有很高的声望,很多学生以能够进入南京大学读书为荣,我们学校里曾经有学生考入了南京大学,一家人非常开心,孩子也觉得南京大学教学氛围非常好。

我说这个呢,是说这个学校的这种办学水平离不开所有老师的努力。离不开所有老师的实力,所以说老师应该更加珍惜这种学校的荣誉,珍惜自己上课的这种权利。

梁教授,因为一些事情被学生举报,这说明她对这个上课有自己的看法,主要的问题有上课时处理私人事务,表现出对教学的不屑。上课期间处理私人事务,这不应该,如果上课的时候处理私人事务,那么学生上课就等于上自习了,大学里学生会有上自习这种说法吗?如果很多学生在等着你上课,老师自己出去了,自己去办理自己的事情了,把学生晾在那里,这非常的不应该。

梁教授有一次对学生说,我上一节的课还不如去外面做一次讲座,一小时好几千了。我感觉梁教授这样说有点不负责任,如果你不是教授,如果不是南京大学的教授,你在出去讲座,还能够挣这些钱吗?你能够天天出去挣这些钱吗?即使挣了这些钱,对学生说这个有什么用吗?学生会因为这个,高看你呢,还是低看你呢?学生崇拜你,是崇拜的你的人品,你的德行,而不是你挣多少钱,你一个小时好几千,能赶上影视明星吗?

梁教授还自我标榜,身价是3000万。不知道这个教授的身价3000万,是怎么来的。标榜这个到底是出于什么目的呢?是开玩笑,还是让学生重视自己的学习呀?是不是怕学生不重视自己的课堂,而给人家炫耀一下?三尺讲台,两袖清风,是老师的一种写照,不是说老师不可以有钱,而是说老师不应该用金钱来诱导学生, 标榜自己。毕竟学生来学校里学习,学的是你的学问知识,学的是你的品质量道德,而不是看中你有多少钱。

我是一位中学的老师,水平远不如大学的水平高,孩子们进入大学,将来就要走向社会,这是到了一个关键期,我希望大学的老师能够好好的做好孩子的引路人,让孩子走正路,做正直的人,做一个对社会和国家有用的人。

拜托了,各位!

南大教授梁莹曾被学生联名举报不屑于教学,你怎么看这件事?

近日,深陷“抄袭风波”的南大教授梁某,声称自己已提交辞职申请。并且在媒体采访过程中,承认自己早期的论文存在“学术不端”的问题。对于这样的事情,社交媒体上再一次掀起“讨伐抄袭的热潮”。坦白讲,就“抄袭”催发的个人危机,已经不在少数。记者,作家,教授几乎都有过先例。

不过,从整体上来看,人们普遍对于“学术抄袭”的忍耐度较低。甚至,在一定程度上,只要出现“学术抄袭”,除却教授本身会被围猎,就连所属高校也会被蒙上一定的污点。于此,但凡出现“学术抄袭”事件,就算教授不主动提出辞职,所属高校也会为平息舆论,进行“主动辞退”。

从某种程度上而言,人们还是对高校有一定的“敬畏心”。虽然,人们对于“学术乱象”早已心知肚明,但还是希望学术能保持一定的水准。毕竟,对于整个社会而言,学术的健康发展代表一种希望。所以,但凡教授被发现“学术不端”,结果当然是比较严重。

就如“梁教授”所讲,恶意攻击太多,自己难以承受,因此辞职。从这一点上就能看出来,当“学术抄袭”无法被规则较好的约束时,那么道德上的惩罚,想必就会更加汹涌。虽然,通常来看,我们不主张“道德审判”,“道德消费”。但是,对于类似的“学术抄袭”,似乎没有什么更好的办法。

当然,我们也很清楚,在整个高校生态中,“学术抄袭”问题早已不是什么新鲜事儿,也当然不只是“梁教授”一个人有这样的问题。但之所以她被拿出来“游街”,不是因为她“倒霉”,而是因为其他(她)抄袭者相对走运。毕竟,在目前的“反抄袭机制”下,总会有人能“钻空子”。

可无论如何,“梁教授”事件的意义,远非她自己的落水,相信,在一定程度上,对高校学术的净化有一定的作用。只是长远来看,要想形成对“学术抄袭”的致命打击,就要从源头上,从力度上进行对“学术抄袭”的净化,并制定出较为严格的约束程序机制。只有如此,才能更全面的打击“学术抄袭”,而非只是舆论上的枪打出头鸟。

说到底,无利不抄,在利益驱使下的“抄袭风潮”,最好的治理方式就是用“利益回击”。无论是“学术抄袭”,普通创作抄袭,最大的驱动力就是利益。在自媒体盛行的时代,洗稿,抄袭,拼凑,早已不是什么新鲜事儿。但是,对于多数创作者而言,因维权成本太高,基本上都放弃维权。

试想,因为两千字的稿件,请个律师上诉,在一定程度上,时间成本和经济成本都不划算。所以导致很多人只能生闷气。当然,也有一些机构开始开设创作维权通道,但就目前来讲,效果还不是太好。能实实在在拿到维权收益的创作者真的很少。

甚至,对于抄袭者来讲,除却删除文章,并没有太多的致命打击(经济挂钩)。甚至,有洗稿者和抄袭者私底下叫嚣:“抄你是看的起你”。这种不以为耻,反以为荣的扭曲价值观,着实让人感到愤怒。这是一个创作者被赋能的时代,但同时也是抄袭者更加猖獗的时代。

回到“梁教授”的问题上,也存在一个微妙的问题。既然上文也提到“媒体抄袭”的事情,为何却拿“梁教授”一个人硬开刀呢。这里面有一个大传统,“学术抄袭”历来被看作是抄袭的底线。媒体或者作家,有抄袭行为,貌似人们见怪不怪,因为真的很普遍。可是“学术抄袭”属于教育范畴,教育又意味着树人。所以,但凡出现风波,人们便会持续关注。

所以,出现恶意攻击“梁教授”的言论或行为,想必也就不足为奇。另外,“梁教授”强调是早期的“学术不端”,其实有回避之嫌。但是,这里也给我们认定“学术抄袭”提出一个新的问题。作为一个教授,如若本科时代的论文是“抄袭”和“拼凑”完成的,那么是不是也意味着“学术不端”?

坦白讲,本科阶段的论文,十有八九是拼凑的,这已经是不争的事实。甚至有的研究生和博士生,也有抄袭的情况。只要相关期刊没有查出来,好像就意味着可以通过。总之,这个界限到底在哪里,确实应该有一个确切的答案,要不然关乎“学术抄袭”的概念就会陷入“模糊化”和“极端化”。

说到底,无论是“学术抄袭”,还是“创作抄袭”,最大的难题就是鉴定问题。一般来讲,词句段落一样,肯定属于抄袭。但是,观念表达要是一样,或是词句意思一样到底算不算抄袭,这真的也是一个大难题。从某种层面上来看。“洗稿”属于同语种下的“翻译”,这很可怕,系统机器无法判别,法律条文难以界定,所以“抄袭者”往往会逍遥法外。

但是,这样的事情确实是存在的。无论是学术研究上,还是文学创作上。甚至,在一些影视剧创作上也存在。过去,有个不成文的观点,认为创作者之所以维权,就是因为利益驱动。要是抄袭带不来利益,抄袭就好像没什么危害似的。

这种说法,看起来有一定的道理,但是不经推敲。因为,它只关乎维权者的利益,而没有关乎抄袭者的利益。事实上,比起维权者的利益,抄袭者获得的利益更多。起码就现在来看,是这么回事儿。而对于未来的“创作维权”而言,如若能做到“抄袭者”获得的利益远低于维权获得的利益,想必也就没人愿意再去抄袭。

南大教授梁莹曾被学生联名举报不屑于教学,你怎么看这件事?

上课是教师的天职,不屑于上课的老师是没有职业操守的人。你可以到其他研究机构去做研究员,没有教授和导师的头衔,没人要求你做与教学有关的事。教授特别是研究成果丰富的名教授为学生上课,能够让学生了解学科发展动态,接触理论前沿,把握理论精髓,提高学生的学习兴趣,具有深厚的理论基础和扎实的专业知识,成为可以深入培养的人才。国际上很多著名大学的知名教授包括诺奖获得者都坚持为本科生上课,国内也有教授要为本科生上课的相关规定。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。