琦善究竟是不是卖国贼?是个怎样的人?

知道琦善这个人物是小时候看的《林则徐》的电影。片中琦善就一个不折不扣的奸臣形象。其人其事由老艺术家韩非表演得入木三分,至今难以忘却!

琦善,博尔济吉特氏,追根乃蒙古人,但因祖辈入旗,便有了"萌生授"的待遇,16岁世袭一等侯爵,不到三十岁便成为道光朝的封疆大吏,后来还成为同级别中最高的两江总督和直隶总督,是朝廷中引人注目的一品大员。

图为琦善

此人在19世纪为祸国家的鸦片处理问题上与以林则徐为首的禁烟派所持的观点不同。

19世纪后,英国开始将大量鸦片倾销到中国,随着吸食人口的增多,鸦片之祸日益严重,不但严重损害了中国人的身心健康,而且造成许多社会问题,致使贸易失衡,大量白银外流。

对此,时任湖广总督的林则徐态度鲜明,强力禁烟;而琦善力主弛禁,就是说得一步步来,不能急于求成。因为在他看来鸦片贸易是夷人的命脉,突然掐断,会引发战争,其实这并不是重要理由。

琦善早年担任河南巡抚,由于犯了错误,被林则徐参了一本,结果丢了官帽。不过人家是真正的奴才,是皇帝的家里人,所以说没多久,琦善换了个身份又上来了。这个时候的琦善,对林则徐可谓是恨之入骨了。只要林则徐支持的事情,琦善肯定是持反对意见的。

1838年6月,林则徐上奏《筹议严禁鸦片章程》,支持禁烟派黄爵滋的严刑峻法主张,并提出禁烟方策6条。同时在湖北湖南两省实行禁烟,不但强制收缴烟具、烟土,而且还组织人员试制成功戒烟药丸,散发给有烟瘾的吸食者。禁烟成效显著。10月林则徐再次上《钱票无甚关碍宜重禁吃烟以杜弊源片》,尖锐指出"若犹泄泄视之,是使数十年后,中原几无可以御敌之兵,且无可以充饷之银。"面对户部存银由7000万两下降到不足1000万两的严酷现实,道光终于下定决心禁烟,任命林则徐为钦差大臣,赴广东全权查禁鸦片。

图为林则徐

林则徐成为钦差大臣之后,引起弛烟派和满州贵族的不满,但碍于道光帝的皇威,不敢公开反对,只得暗中阻挠。而这个琦善借机向林则徐威迫利诱,后人记述当时的情况:

"道出直隶,遇直隶琦善,嘱文忠无启边衅。盖文忠任江臬时,琦为总督,曾荐文忠,今忌文忠故言此,论似公而意则私也。文忠漫应之。"

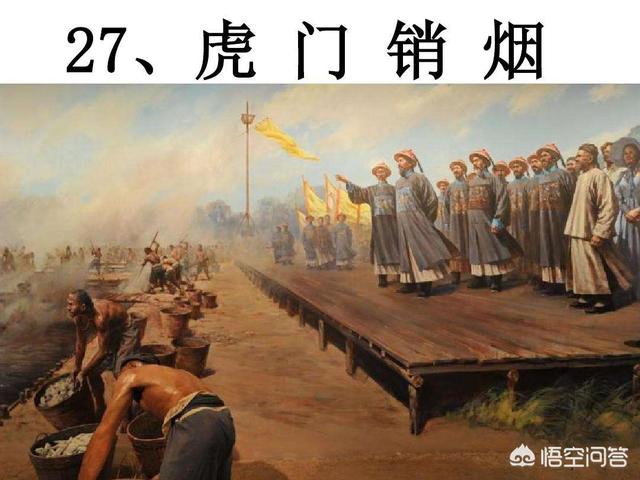

林则徐不负圣恩,以强硬手段收缴英国人2万余箱鸦片。6月虎门销烟。道光帝阅毕报告赞誉"可称大快人心事"。

然而,对林则徐的禁烟成功,以穆彰阿、琦善为首的弛烟派如座针毡,至此,琦善的奸臣嘴脸毕现无遗。

所以鸦片战争从广州打响后,琦善和穆彰阿就开始在道光帝跟前不断地说林则徐的坏话。好在林则徐早就防范着英夷的这一手,事先加固了炮台,并增添了数门巨炮。英夷在广州遭到了迎头痛击,损兵折将,没占到丁点便宜,于是放弃了广洲,绕道进入渤海,英夷舰队很快逼近了天津。

这可把道光帝给吓坏了。因为在他看来,如果在广东那你随便打,我要是紧张算我输!毕竟天高皇帝远。可是在天津就不一样了,那可是北京城的门户,一旦天津被攻破,那京城可就岌岌可危了。

此刻,道光帝想到的第一个人就是琦善,紧急宣召。单田芳先生曾在他的评书《百年风云》里说,穆彰阿和琦善这两个老小子一个比一个坏,巴不得林则徐惹出事来呢?这下终于等来了机会,琦善落井下石地说了一堆,他说林则徐虎门销烟的不择手段,彻底得罪了英国人,只要把林则徐给处置了,那英军肯定会退兵!

在这个情况下,道光帝毫不迟疑地把林则徐给撤了,换上了主和派的代表琦善,让他来处理这档子事情。这叫什么事儿啊!林则徐一个湖广总督,总不能跑天津去抵抗英军吧?

那么问题来了,这位琦善,算得上是卖国贼吗?你别说还真算得上。有这么几个理由说明这一点。

一是当英军杀来以后,林则徐这样的强硬派,表示要坚决抵抗。而琦善得知了林则徐的态度以后,立刻给出了截然不同的答案,那就是求和。

所以道光帝处置林则徐,革职,而且被发配到了新疆伊犁,完全是琦善官报私仇的结果。这样对待爱国之人,能说他不卖国吗?

再有,琦善割让了香港半岛给英国。林则徐被查办以后,满心欢喜的琦善开始和英夷谈判,英夷可不是他想象中的那么好糊弄,谈判了很长时间,最终还是谈崩了。结果在1841年,英国又开始出击广东虎门,著名爱国将领关天培就是在这个时候战死的。

无可奈何之下,琦善只好再次选择跟英军谈判。毕竟再不谈判,道光皇帝那儿可不好交代了。可是英国人发现清朝把林则徐撤了,认为清朝害怕了,所以狮子大开口。

琦善黔驴技穷,私自跟英国签订了《穿鼻草约》。这个草约中约定,清朝割让香港给英国,并且要赔偿军费600万银元。

至于现在有人说琦善是在给道光帝背锅,这个说法似乎成立。因为从琦善本人来讲,世受皇恩,按理说他没有理由去卖国,况且他也没有签约的权利。既然瞒过朝庭,以本人之名私自签约,无非是为了止战。

但是,不论你是什么理由,国家领土都不可以相让。但凡割让国家领土,那么你就是本民族的千古罪人!但是琦善却偏偏这么做了,更让他没想到的是,英国人直接在全世界公布了《穿鼻草约》,并且不经过清廷的允许,就强行占领了香港。

琦善这回算是坐实了卖国的罪名。道光得知这件事以后,差点没气吐血,毕竟割地赔款是奇耻大辱。因此琦善被"革职锁拿,家产即行查抄入官"。后发配军台。

其实,对于琦善之所为还是要看结果而不是动机。从动机看没几个非做卖国贼的。而结果干出却是卖国的行为。

琦善究竟是不是卖国贼?是个怎样的人?

琦善,正黄旗人,他和汉族士大夫不一样,他首先是皇帝的家臣,其次才是大清的臣子。他所有的出发点都是为主子考虑,其次才是考虑大清。我们需要从清朝制度去理解。1、皇帝与八旗的关系

在最开始的时候,各旗都有相对独立性,大汗最多只是共主。到了皇太极时期,不仅将最强的三旗归为上三旗,更是确立皇帝体制,皇权成为唯一,各旗的封建属性降低,基本都是皇帝的家臣。

(皇帝成了八旗真正的旗主)

在选择秀女上,皇帝是第一选择人,在原则上所有的八旗女孩都需要等待皇帝选择。

在选臣子上,也都是皇帝的家臣。琦善和林则徐的区别就在这里,林则徐再努力最多就是皇帝的亲信,而琦善注定是皇帝的家臣。

他的出发点都是皇帝的好恶,皇帝不想让打,他就得去谈和,但又不能折了皇帝面子,所以锅得背,事还得做。

(琦善)

2、清朝的专制性和前朝不一样的是,清朝的专制到达了顶峰,大清皇帝是天地君亲师的结合体,是国家野战部队的最高统帅,和国内二品以上大员单线联系。

谁也不知道别人在皇帝那里怎么说自己,所以在公务上只能尽可能的卸责,在皇帝的事情上不惜代价的完成。

(琦善)

皇帝对英作战不是错,皇帝要停战也不是错,琦善需要每一方面都做好。和耆英一样,只是耆英承担了另一面。

3、琦善的行为既是皇帝的家臣,又是专制下的臣子,琦善能做的并不多,和英国人议定600万元,在事实上也没有更好的办法。

但引发舆论,在皇帝眼里就是“夷务”处置不当,林则徐免了,琦善直接被抄家了。

(道光皇帝)

欢迎关注、点赞、吐槽,我是一枚明粉,给你不一样的史学评析,期待你的评论,期待你的分享琦善究竟是不是卖国贼?是个怎样的人?

历史长河中,有一个著名的“奸臣模式”理论:

“奸臣”欺蒙君主,滥用职权,结党营私,施横作恶,致使国运败落;一旦除去“奸臣”,圣明重开,万众欢腾。

这一类模式使皇帝避免了直接承担坏事的责任,至多不过是用人不周不察,而让“奸臣”去承担责任,充当替罪羊。

琦善,就是鸦片战争中的“替罪羔羊之一”!

琦善:出生贵族,仕途腾达《天朝的崩溃》中对琦善的评价大致为:

为官办事,好用诡道怪行,但也多验明效。他为人傲慢气盛,但官场结交甚广。勇于任事,好大喜功,任职中的失败几乎与成绩一般多。道光帝也特别看重他敢于闯创、敢于负责的品格。在敛财功夫上,也不差于其他官僚。

琦善生于满洲贵族,29岁时就做了河南巡抚,后历任山东巡抚、两江总督、东河总督、成都将军、直隶总督、协办大学士、文渊阁大学士等职。

鸦片战争时,琦善位处正一品文渊阁大学士、两广总督以及钦差大臣!

指控琦善在鸦片战争初期的罪名有四1.与“禁烟英雄”、“民族英雄”林则徐有间隙

林则徐在向道光帝召对时,大谈关于直隶的水利问题。但此事属于琦善之管辖。琦善认为林则徐越俎代庖,便有了怨气。

这时来讲:两人虽有矛盾,但最多属于“政见不同”,而非水火不容。

2.主张弛禁,让鸦片合法化

有传:琦善主张取消鸦片禁令!

开放鸦片禁令的源头在于广东,当时只有极少数官员主张让鸦片成为合法化产品对其征税,然后采用内地种植的方法来遏制银子的外流。

但道光帝没有同意!并下令各省对鸦片实行严禁,开始了一系列地查获鸦片的行动。

1838年8月-11月,琦善在天津一带缴获烟土15万两;而此时林则徐主政的湖北,仅为2万余两。

所以,并没有直接证据说明琦善是一位强烈主张弛禁的官员!

3.主持广东中英谈判期间,不事战守,导致战事失败

1840年7月5日下午2时,英军炮舰进攻定海!清朝参战的1540名士兵中,战死与受伤者各为13人,其余在英军的船炮下产生恐惧纷纷临时溃逃。而英军毫无伤亡!

前有两江总督伊里布“主抚”不能战的“合理性建议”,但朝中大臣却认为是伊里布收了贿赂,所以没有开战。

控告琦善的罪名也是“受贿”,但琦善家底殷实,并没有受贿的动机。

琦善于1840年11月29日至广州后,至1841年2月22日虎门战役,琦善共向虎门派兵3150名,雇勇民间兵勇约6000名,还为虎门调拨火炮!

所以,说琦善在战役期间玩忽职守,也没有事实根据!

4.投降卖国,私割香港的民族罪人

定海战役后的广东谈判,由琦善作为清方代表!

英国外交大臣巴麦尊(后成为英国首相)当时提出的条件,清政府只有两个选择:要么接受、要么武力。

- 赔偿被焚鸦片

- 中英官员平等交往

- 割让沿海岛屿

- 赔偿商欠

- 赔偿军费

经过道光帝同意的条件有:惩办林则徐、赔付被焚烧鸦片款项以及准许英国人在广东通商。

但道光帝同意的条件仅仅只是英国人要求的皮毛而已。

1841年1月7日,英国先后占领了虎门的沙角、大角,清军大败!

1841年1月11日,琦善照会义律,提出:

(1)“代为恳奏“,给予口外外洋寄居一所;

(2)“代奏恳恩”,广州恢复贸易口岸,但前提是英方归还舟山。

不同意的后果就是:广州失陷!且没有多余时间再上告道光帝。

因为从广东到北京,即便是八百里加急,来回至少20余日。

1841年1月20日,义律根据琦善的话语,竟宣布已与琦善达成四项初步协定:

- 割让香港

- 鸦片赔款600万

- 中英平等外交

- 1841年2月2日恢复中英广州贸易

1841年1月27日,道光帝收到了沙角和大角战败的奏报,决心全力攻剿。罢免琦善并被吏部严查,更换主帅奕山。

1841年2月23日,战斗重新打响,关天培战死。

此时的道光帝,仍旧认为清军的失利在于:主帅琦善的懦弱!

琦善:正统评价中的罪人清朝的官员:在战争开始时,都是“主战派”!琦善也是如此。琦善只能说是:不主张用武力方式解决争端,而是希望用议和的方式处理这场争端。

琦善亲眼见识过英军的船炮,远非清军可以匹敌!

从这个时候来看,琦善也算是另一种“开眼看世界第一人”!

琦善知道面对船坚炮利的英军:清朝是不可战胜的!但位居庙堂的群臣不知,道光帝不知!

道光帝对于战争的归结:将他们的失败,归结于好色、贪婪、抗敌意志不坚定等道德上的非难,或称之为愚笨、失措、临机处置能力差等智商上的缺陷。

主和派的琦善,成为了第一个替罪羊!

后面还有杨芳、奕山、颜伯焘、余步云等!

琦善并非卖国贼,只是失败后的“替罪羊”而已!

真正卖国的是清朝自上而下长久的“积贫积弱”,以及“积腐”!

道德的批判最为无情。批判一旦升至道德的层面,事情的细节便失去了原有的意义,至于细节之中所包含的各种信息、教训,更是成了毫无用处的废物。

琦善究竟是不是卖国贼?是个怎样的人?

小晓生的结论是:琦善不应该是卖国贼,但是背锅成了卖国贼。

1840年,英国的舰队已经打到了清政府的大门口。道光皇帝,觉得大清朝是天朝上国,完全不用害怕,于是就启用林则徐这样的主战派,积极与英军对抗。

当时的林则徐担任湖广总督,一看英国佬来了,二话不说抄家伙就上。在广州讨不到便宜,英军可没有放弃。他们的舰队活动比较灵活,一溜烟的功夫,就从广东逼近了天津。

英国的舰队到了天津,这可把道光皇帝给吓坏了。因为在道光看来,如果在广东那你随便打,我要是紧张算我输!毕竟天高皇帝远。可是在天津就不一样了,那可是北京城的门户,一旦天津被攻破,那京城可就岌岌可危了。

因此道光立刻把林则徐给撤了,换上了主和派的代表琦善,让他来处理这档子事情。这叫什么事儿啊!我一个湖广总督,总不能跑天津去对抗英军吧?那么问题来了,这位琦善,算得上是奸臣吗?你别说还真算得上。有这么几个理由说明这一点。

一、公报私仇,专门跟林则徐过不去。琦善早年担任河南巡抚,由于犯了错误,被林则徐参了一本,结果丢了官帽。不过人家是姓博尔济吉特氏的人,正儿八经的蒙古人,隶属满洲正黄旗。

所以说没多久,琦善换了个身份又上来了。不过这个时候的琦善,对林则徐可谓是恨之入骨了。只要林则徐支持的事情,琦善肯定是持反对意见的。

因此当英军杀来以后,林则徐这样的强硬派,表示要坚决抵抗。而琦善得知了林则徐的态度以后,立刻给出了截然不同的答案,那就是求和。551

等到琦善负责和英军谈判以后,林则徐的脑袋,可就掌握在琦善手里了。他这次前去谈判,倒不是为了帮道光摆平这件事,主要是为了收拾林则徐。

用国家大事,来解决私人矛盾,你说这算不算公报私仇?这是不是奸臣所为?琦善到了天津,跟英军谈判之后,回来告诉道光,英国之所以跟大清国对着干,完全都是因为林则徐这家伙。

道光一脸质疑,谁能相信这种鬼话呢?两国交战,就因为一个普通的大臣?这未免也太儿戏了。于是琦善又添油加醋地说了一堆,他说林则徐虎门销烟的手段,彻底得罪了英国人,只要把林则徐给处置了,那英军肯定会退军。

有了琦善如此笃定的建议,道光自然,毫不犹豫地处置了林则徐。林则徐不仅被革职,而且被发配到了新疆伊犁。

二、琦善割让了香港半岛给英国。不论你是什么理由,国家领土都不可以相让。但凡割让国家领土,那么你就是本民族的千古罪人!可琦善偏偏这么做了。

林则徐下台以后,满心欢喜的琦善,还没乐呵多久,就遇到了一个头疼的问题。因为当时牛吹出去了,林则徐下台,英国就能退军,可事实并不是如此。

琦善和英军谈判了很长时间,结果还是谈崩了。结果在1841年,英国又开始出击广东虎门,著名爱国将领关天培就是在这个时候战死的。

无可奈何之下,琦善只好再次选择跟英军谈判。毕竟再不谈判,道光皇帝那儿可不好交代了。可是英国人发现清朝把林则徐撤了,认为清朝害怕了,所以狮子大开口。

琦善无奈之下,跟英国签订了《穿鼻草约》。这个草约中约定,清朝割让香港给英国,并且要赔偿军费600万银元。

那么琦善自己有权力跟英国人约定割地的事情吗?当然没有权力。显然琦善这是缓兵之计,但是他没想到,英国人直接在全世界公布了《穿鼻草约》,并且不经过清廷的允许,就强行占领了香港。

琦善这回可算是坐实了卖国的罪名,可谓是百口莫辩了。道光得知这件事以后,差点没气吐血,毕竟割地赔款是奇耻大辱。因此琦善被道光革职抄家,发配军台。

三、琦善是否在给道光皇帝背锅?如果琦善真的做了割地赔款的事情,那么他应该万死不辞了。当初乾隆皇帝在世的时候,在边境战事上,不知道杀了多少封疆大吏,为啥?因为他们丢失了一丢丢阵地。

由此可见琦善一口气就割让了香港,这足够杀好几次头的了。可是我们注意到,琦善只是暂时被革职,没过多久,他就再次被重用了,先后出任了热河都统、四川总督、陕甘总督等封疆大吏,这完全不像是犯了卖国罪的人。

由此可见,这里面肯定是有文章的。割地赔款这种大事,如果没有道光皇帝首肯,琦善敢轻易答应吗?显然是不敢的。

于是就出现了这么一种说法,当时英军要求割让九龙、香港两地,但是琦善表示,只能选择其中一个地方停船居住用,并不是割让。

这显然是经过道光皇帝允诺后,琦善才做出的决定。可是英军这边却单方面认为他们答应割让香港,所以就以武力占据了香港。

可以说这件事是道光皇帝首肯的事情,但是道光是不可能承认割地这件事的,所以只能让琦善来背锅了。显然,琦善也没背多久的锅,后来又被重用了。

所以说,卖国这条罪,其实是存在一定争议的。毕竟你总不能让道光自己承认自己割地赔款的事情吧?

总结:顾及私利是真,卖国大罪估摸着不实。这就好比当年秦桧杀岳飞一样,岳飞这种大人物,是秦桧私底下就能处决的吗?没有宋高宗赵构的首肯,这事儿谁也办不成。可是明清两朝,大家只让秦桧跪在岳飞跟前,为啥不让宋高宗跪呢?因为皇帝是不能给臣子下跪的,而且皇帝就算有罪,也不能说他有罪。

我们现代没有了皇帝,自然就可以说道说道这件事了。琦善割让香港的事情,没有道光首肯,借他十个脑袋,都不够砍的。

所以说,你可以说琦善为了报私仇,对林则徐不公。但是不能说他主导了割让香港这件事。咸丰年间,琦善还组建了江北大营,对抗太平军。可见这位老爷子,依旧是得到皇族信任的(给领导背了锅,结果就是不一样)。

参考资料:《清史稿》

琦善究竟是不是卖国贼?是个怎样的人?

琦善不是卖国贼,他只是一个背锅侠。现在现行的政治术语来说,那就是问责制下的牺牲品。他的悲剧主要是时代的悲剧,其次再是他个人的悲剧,这个问题茅海建先生在《天朝的崩溃》中已经说明。

首先琦善是一个满清贵族,所以从立场和个人财力方面,他没有必要去贪污,去跟英国人沆瀣一气。实际上最开始,他也是支持关天培的,只是发现战场上打不赢才开始和谈。和谈实际上还没签约,《穿鼻草约》的内容就流传开来,国内的臣民不清楚情况,以为琦善是卖国贼,以为中国依然是天朝上国,所以舆论大哗。

这个时候必须要有人出来为失败买单,为中国几百年的积贫积弱买单,林则徐已经被罢黜,且因为主战得到各方尊崇。这个时候杀琦善就是最好的选择,他是皇亲国戚,杀人对天下臣民有个交代。

琦善究竟是不是卖国贼?是个怎样的人?

我觉得不算。

看待历史人物不能简单的说谁是卖国贼,谁是民族英雄,这种非黑即白的观念。

每一个人,不同的阶层位置,不同的人生经历,他会有不同的诉求。

琦善是满洲贵族,是一个很能干的奴才,皇帝宠臣,他做事只不过是万讨皇帝欢心,把事办好了,他的权位自然稳固。他就是个奴才,他所有目的都是要讨主子欢心,国计民生并不是他考虑的。他就是个奴才,卖国也轮不到他。

高中历史课本讲的历史,那就跟杨家将岳飞传一样,杨家将打不过契丹人,那是因为朝中有庞太师这种奸臣扯后腿,岳飞本来也可以光复河山,之所以不能,那是因为朝中有秦桧这样的奸臣使绊子。同理,鸦片战争的失败,是因为有林则徐这样的忠臣能臣不用,皇帝昏庸,反而重用琦善这样的奸臣小人。

事实是,腐朽的满清朝廷就是打不过已经完成工业革命的英国,毫无胜算。

我们再来看,道光皇帝,他是真心禁烟吗?并不是。

当时满清朝廷对禁烟有两种看法。一是林则徐他们清流主张的严禁派,主张卖烟抽烟的全部治罪,二是驰禁派。在驰禁派看来,抽烟的又没人逼他抽,他是自愿的,而且抽烟又不犯法,人又多,抓得完吗。现在有这么多抽烟的,那就是巨大的市场需求,这是巨大的商机啊。不让英国人卖烟,其他人也会去卖,包括中国人。既然禁烟禁不了,那这个钱以及让外国人赚了,不如让朝廷来赚。他们主张中国人就自己种鸦片,自产自销,朝廷在里边收税,英国人赚不到钱,他自然就不卖烟了。

双方大辩论,僵持不下。

最后是林则徐上书说,如果不禁烟,几十年后,中国将无可用之兵,也无可用之饷。就是没人没钱,几十年后,你拿什么当皇帝。道光这才下定决心禁烟。

我们知道,道光是一个穿布丁裤子的节俭皇帝,这下英国人要断他的财路,就像要他老命一样。于是道光下旨让林则徐作为钦差大臣到广州去主持禁烟。真正关心国计民生的只有林则徐。

林则徐要禁烟,等同于断了英国人的财路。林则徐要做的有两个判断,第一,禁烟以后,英国人会不会打过来,第二,如果英国人打过来,我们能不能打赢。

林则徐在广州也搞了一些走访调研,编写了《海国图志》,号称是开眼看世界的第一人。

实际上他对外部世界的认识非常浅显,而且是错误百出的。林则徐通过禁烟抓的英国俘虏知道,英国离中国七八万里。按传统认知,霍去病封狼居胥,打到外蒙古那就是万里远征了,是古代中国兵力投送的极限了,再远就不行了。

所以,林则徐判断,第一个问题,英国人不会来打。其实他不知道,英国人从印度派兵就行了,没那么远。

第二个问题,万一打过来,能不能打得过?

早在马戈尔尼给乾隆皇帝祝寿时,马戈尔尼不肯给满清皇帝下跪,从那时起,就流传了一个传说,说英国人没有膝盖,腿不会打弯。腿不能打弯,那打起来一脚把你踢倒,你都爬不起来,看我不揍你丫的。林则徐判断,就算打过来,咱也不怕!

事实证明,林则徐两个判断都不对,英国人打过来了,而且满清打不过人家。

刚才在广州,在东南沿海打,打输了这没什么,中国这么大,你英国才几千人,还能打下全中国来?后来英国人改变策略,直接攻打天津,天津是北京门户啊,这下事闹大了,直接威胁道光的皇位了。

琦善趁机进谗言,林则徐的方法不对,如果按我的办法来,这是准成。结果林则徐被撤职流放,去新疆伊犁放羊去了。

然后由琦善主持和英国人谈判。琦善还抱有天朝上国的想法,其实整个中国都这样,而西方已经进入国际法社会了。谈判基本上是鸡同鸭讲,还闹出很多笑话。琦善也发现英国军力强大,打起来真不好说,所以他的谈判策略就是两边忽悠,一边忽悠道光皇帝,说小事一桩,让道光重新委派钦差大臣到广州,让英国人和重新个钦差大臣谈,另一边忽悠英国人,说皇帝已经定下调子,去广州谈判就能解决问题。反正谈的怎样也和他没关系!

结果,道光就认命琦善为新任广州钦差大臣。英国的谈判代表义律,他之前就是驻中国的商务代表,长期在中国,非常了解中国,打起仗来又是英国方面总指挥。态度非常强硬,不好糊弄。琦善和英国人签了个条约,答应赔款和割让香港岛。

等皇上知道消息,大骂琦善欺君误国,琦善也去放羊去了。不承认琦善签订的条约。双方再次开打。

其实英国总共才派出4000人的军队,面对这么大的中国,英国人再厉害也不可能把中国吞了。

鸦片战争前后持续两年,英国人也发现这样打下去也不是办法,必须找出满清的脉门。这个命门就是南京,把南京的京杭大运河掐断,北京离不开江南的物资供应,满清朝廷自己就维持不下去。

最终在南京下关江面签订了《南京条约》。

说白了,琦善和林则徐都是给道光皇帝背锅的,但琦善并不值得同情,他就是个奴才,奴才给主子背锅也没什么大不了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。