北洋舰队的真正实力怎么样?

有关北洋海军的问题问海研会就对了,陈悦来解答。

1875年筹设、1888年正式成军的北洋海军(成军之前才叫北洋水师)是近代中国缔造的一支非常近代化的海上武装,其全盛时期的实力,一度排名亚洲第一,然而到了甲午战争爆发前夕,其实力已经退居亚洲第二。

北洋海军全盛时期的舰船实力

(停泊在大连湾的北洋海军舰队)

1888年秋季,清政府正式批准《北洋海军章程》,北洋海军由此建军,1888年也可以视为是北洋海军实力最为旺盛的时期。

按照《北洋海军章程》所公布的数据,此时北洋海军的实力如下:

全军在编人员3000余人。

全军在编军舰25艘,排水量约38000吨。

(北洋海军的主力“定远”级铁甲舰)

(北洋海军“济远”号巡洋舰)

(北洋海军“超勇”级巡洋舰)

(北洋海军“经远”级巡洋舰)

(北洋海军“致远”级巡洋舰)

含:

战船9艘,“定远”“镇远”“济远”“超勇”“扬威”“致远”“靖远”“经远”“来远”。守船6艘,“镇东”“镇西”“镇南”“镇北”“镇边”“镇中”。

练船3艘,“威远”“康济”“敏捷”。

运船1艘,“利运”。

鱼雷艇6艘,“左一”“左二”“左三”“右一”“右二”“右三”。

同一时间,亚洲只有2个国家(奥斯曼帝国暂且算作欧洲国家的话)拥有近代化海军,即中国和日本,以1888年时期的日本海军力量相比较,明显北洋海军居于上风,因而此时北洋海军可以称为亚洲第一,日本则为亚洲第二。

甲午战争前夕北洋海军的实力

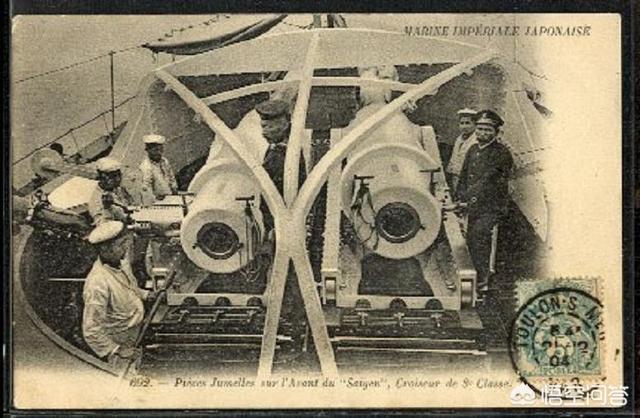

(对北洋海军主力军舰形成追赶、压制之势的日本三景舰)

1890年代之后,因为清政府对海防建设志得意满,决定暂时停止继续投入,因而到1894年甲午战争爆发前夕,北洋海军的实力并无太大变化。然而此消彼长,日本海军则在1890年代快速崛起,建造、购买了著名的三景舰、“吉野”“秋津洲”“千代田”等一大批新锐巡洋舰,至1894年甲午战争爆发前,日本海军的舰船总数达到57艘,总排水量55815吨,全面超过了北洋海军。因而此时的北洋海军已经不能叫作亚洲第一。

所以,甲午海战,事实上是当时的亚洲第一海军日本海军击败了过气的原亚洲第一海军北洋舰队。

世界第八的来由

(《布雷赛海军年鉴》目录书影,可以清晰看到国别是按照首字母进行排序的)

有关北洋海军,现代国人经常使用一个非常眩目的光环,即世界第八,见于唐德刚所著《晚清七十年》。除此外,还有世界第六、世界第七等说法,不一而足。

这些说法,大致产生于甲午战争之后,其历史源头众说纷纭,相对比较准确的则是世界第六的说法,但是需要注意的是,所谓的世界第六并不是实力排名,实际是源自当时世界著名的《布雷赛海军年鉴》在介绍各国海军时的编辑排序。

《布雷赛海军年鉴》一书是19世纪中后期世界闻名的海军年鉴,其对各国海军舰船发展的介绍,例行先介绍其本国英国的舰船,而后则按照各国英文国名的首字母作为排序标准,于是乎,出现在《布雷赛海军年鉴》中的国别排序就是:Great Britain(英国)、Argentine(阿根廷)、Austria(奥匈帝国)、Brazil(巴西)、Chili(智利)、China(中国)、Danish、French、German、Italian、Japanese等。

按照这一顺序,中国的确第六个出场,但是这种顺序并不具有任何实力排名的意味,因为排在中国之后的出场的法国、意大利、俄罗斯、德国等国的海军历史,都远远超过北洋海军之上。

所以,北洋海军是世界第X名的说法,只是一个毫无意义的讹传。

北洋舰队的真正实力怎么样?

1840年,鸦片战争爆发,列强以坚船利炮轰开了沉睡中的大清帝国,割地赔款、丧权辱国成为晚清时代的主旋律,天朝上国的美梦在西方近代海军的强势碾压下支离破碎。

伴随着大清朝的开埠通商,西方先进文化思潮和科技不断涌入,许多有识之士认识到了图强变革迫在眉睫,在这种情况下,以曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞为首的洋务派开启了轰轰烈烈30年的洋务运动。

而洋务运动的兴起也给清帝国的海军面貌带来了翻天覆地的变化,北洋水师、南洋水师和福建水师相继万丈高楼平地起,中国海军实力一跃而成为世界第九、亚洲第一的巨人矗立在东方。

然而,1894年甲午中日战争,实力堪局翘楚的北洋水师却以血的代价几乎全军覆没,洋务运动亦宣告破产,中华民族在日寇的铁蹄下惨遭蹂躏,大清帝国统治下的中华民族危如累卵。大清王朝痛定思痛,决心不惜血本倾力打造出海军雄风,以扫海疆之患。

1896年11月11日,海圻号巡洋舰在阿姆斯特朗公司开工,三年后,海圻号正式列装北洋水师,而也就在同年,破落的西方二流国家意大利却公然蛮横地向清帝国提出租界三门湾的无理要求。

在清政府的授意下,北洋水师海圻号全体官兵不畏强权毅然进抵三门湾沿海亮出了火力防控的架势,面对中国装备的新型重型炮舰,欺软怕硬的意大利翌日宣布放弃租借的要求,灰溜溜的滚出了中国沿海。

而也就在海圻号装备到北洋水师后不久,墨西哥爆发了针对华人的大屠杀事件,史称“托雷翁大屠杀”。事件的导火索还得从甲午中日战争后说起。

甲午中日战争后,清王朝与墨西哥签订了友好通商条约,华人海外谋生大军纷纷踏入了墨西哥境内,起初,这些国人在墨西哥从事着社会底层脏累差的活计,但华人骨子里流淌着勤劳、聪明的基因,很快,华人占据了百货批发和零售行业,甚至不少华人中的佼佼者摇身成为当地银行大鳄,华人几乎垄断了墨西哥三分之二的经济命脉。

相比之下,懒惰、散漫的墨西哥本地居民反倒沦为了无业游民,由于华人过于能干且不畏艰险,自然,在墨西哥人眼中,华人就成为了他们心中集体“仇富”的宣泄对象。

1911年5月13日,弗兰西斯科·马德罗领导的4500人反政府武装击败了800人的联邦守军,攻占了托雷翁城,叛军的汹涌浪潮开始对华人的商铺和财产大肆劫掠,甚至以惨绝人寰的机枪扫射随意虐杀当地华人,一时间,拖累瓮城沦为人间血海炼狱。

消息传至大清帝国,怒不可遏的清政府命令北洋水师的海圻号立刻奔赴北美洲“宣慰侨胞”,为了给墨西哥敲山震虎、迎头棒喝,同年,海圻号劈波斩浪抵达墨西哥的邻国古巴进行国事访问,墨西哥国内目睹了铁甲怪兽的海圻号隆隆游弋于近海,当局吓得面如死灰立即派出外交官向清政府赔礼道歉,而大清帝国为了让墨西哥长记性以“敲诈勒索”的方式要求赔偿每位死难的华人10万比索或者一次性支付3000万比索。

而以墨西哥的孱弱国力,3000万比索相当于当时墨西哥1年三分之一的国家收入,惊恐不已的墨西哥当局只得哀求清帝国减少赔款数额,最终双方以600万比索成交。

但清政府却并没有以赔钱了事的方式草草收场,在海圻号的武力恫吓下,墨西哥军事法庭不得不处死了35个涉嫌参与屠杀华人的士兵。

让人值得回味的是,当海圻号圆满完成大清帝国交代的“维权任务”,满载胜利的喜悦返航时,原先飘扬的黄龙旗在清帝国的轰然垮台下,崭新的民国五色旗飘扬在蔚蓝的海波上。

谁曾言北洋水师是怂货?我们也曾强悍过!而北洋水师的墨西哥维权之旅让此后的墨西哥当局战战兢兢如履薄冰,套用西汉名将的话来说“辱我中华者,虽远必诛”!

关注本头条号、关注百家号:历史研究社,给你一个全新的历史饕餮盛宴

北洋舰队的真正实力怎么样?

北洋水师军事实力雄冠亚洲,排名世界第九,列在美、日舰队之前。

1874年,日本侵略台湾,清政府受到震动,开始兴建海军。1885年10月,海军衙门成立,组建了海军编练水师。

1888年北洋海军正式成军,总吨位超过美国,势力也超过南洋海军、福建海军、广东海军。同时兴办海军学校,编制区域舰队,聘请外籍顾问。沿海口岸,南到琼州,北到营口,修筑炮台,建设了威海、旅顺两个海军基地,海上国防体系初步建立。

1879年,设立了天津到大沽、北海电报通讯,此后沿海电报线路长达数千公里。

中法战争之后,将兴办铁路归入海军衙门,沿海地区修建铁路400多公里,增加运兵能力。

1882年7月,朝鲜发生兵变,日本派兵轮到朝,企图控制朝鲜,北洋水师随即派威远、超勇、扬威舰和泰安轮运送2000陆军和军粮、武器前往朝鲜,平行朝鲜内乱,挫败日本企图。

1884年12月朝鲜汉朝发生甲申政变,北洋舰队主力开赴朝鲜金山、元山、永新湾海域,由于日本海军弱小,不得不收敛。

1885年,北洋水师购得巨舰定远号、镇远号,实力大大增强,北洋海军的存在威慑了日本。保证了清政府30余年海疆稳定。

1894年甲午战争爆发,持续7个月之久,北洋海军发挥巨大作用。几乎是以北洋一隅之力抗击倭人全国之师。日本短期内夺取黄海、渤海制海权落空。黄海海战是一场关键性战斗,成功击退了日本联合舰队的进攻,日本不能无所顾忌地将陆军运到渤海登陆。

北洋海军造就了一批海军人才,他们当中大多数奋勇杀敌,爱国精神一直激励和教育后人,在甲午海战后,为海军的恢复和重建做出了重要贡献。

1820年,鸦片战争爆发20年前,大清帝国国民生产产值占实际的32.9%,日本打败中国是天方夜谭。由于10多年镇压太平天国战争和两次鸦片战争,清朝耗尽了康熙乾隆以来的积蓄,这严重影响了海军的开支。1875年到1894年,北洋海军共领取海防费2300万两,加上从别处筹措,建成北洋水师共耗费3000万两。1888年,北洋海军建成时,计划再购买大型巡洋舰一艘、浅水巡洋舰4艘、鱼雷快艇2艘、鱼雷艇6艘、练习艇、军火船、测量船、通讯船个一艘。但此后海军军费一再压缩,由每年200万两压缩到120多辆,又压缩到90万两,结果在战前更换一批舰艇十分困难。海军军费还被挪用挤占,修建圆明园等皇家园林,北洋的经费更加捉襟见肘,北洋水师的实力不增反减。

而同期的日本节约经费,将酿造业、烟草税专用于海军,军费增加到2400万两。1887年明治天皇从个人开支中拿出30万两带头动员全体华族富豪捐款。1885年到1894年,日本向国外订购军舰16艘,实力已经超过中国。

北洋海军有鱼雷艇13艘,舰龄长,最长时间12年,机械、锅炉磨损严重,有的升火5个小时不能发动,勉强开起来,转轴松动噪音极大,600米外就可以听到声音,北洋水师内部戏称为打鼓惊鬼,航速不过20节,有效射程不过400米,在黄海之战中不能发挥关键作用。对入港突袭的日军鱼雷快艇无法阻止,日军鱼雷快艇如入无人之境,给北洋水师造成惨重损失。

黄海海战中两支亚洲舰队不期而遇,当时的情况是日本实力强过北洋舰队,从速度、人员、装备,技术先进性方面略胜一筹。北洋舰队主力铁甲舰为定远、镇远;其余为巡洋舰、炮舰、鱼雷艇,大小火炮约190门,鱼雷发射管27个,总排水量3.1万吨,平均时速15海里稍多,总兵力两千多人。定远舰装甲厚达12英寸,呈碉堡式,集中在船身中部,保护机械、主炮以及弹药库,不是分散在水线以上,同时采用克虏伯大炮,设计和技术为当时最先进,号称远东第一舰。日本舰队有旗舰松岛,以及千代田、严岛、桥立、比睿、扶桑、赤城、西京丸等8艘,还有“第一游击队”吉野、高千穗、秋津洲、浪速等4艘,共12艘,装备火炮、速射炮近250门,机炮29门,鱼雷发射管37个,总排水量四万吨,平均时速17海里略强,总兵力3500人。

.比较而言,日军参战战舰总吨位、机动性、航速、火器等,其功能均略优越于清军,但差别并不是非常大。北洋舰队设备方面的主要问题,是舰龄老化,装备赶不上后起的日本海军,日本战舰多为近年购置,以置于舷侧之中口径速射炮作为主要攻击火力,所以日本舰队基本阵势为各舰前后相随的鱼贯纵队,也称为单纵队。游击队的吉野、高千穗、秋津洲、浪速四舰依次而行作为先头,其“本队”之松岛、千代田、严岛、桥立、比睿、扶桑六舰鱼贯在后,由商船改造而成的西京丸及炮舰赤城又在“本队”之左后方。而北洋各舰不仅显得老式,其主要攻击手段为置于舰首部位的普通大口径火炮,由此,各舰在作战时只宜采用各舰比肩而进的战法,要始终以舰首指向敌舰的横阵作为基本队形。全队各舰以两艘为一个小分队,共分为五个小队,定远、镇远居中,靖远、致远,广甲、济远,经远、来远,超勇、扬威分别位于左右两翼。每个小队两舰前后相随。惟不在一条直线,而是后舰在前舰四十五度角斜线上,各小队并排推进,整个队形形成一种前后两舰交错站位的双列横阵,即“犄角鱼贯阵”,或称“夹缝雁行阵”。

中午十二时许,日本舰队采鱼贯式单纵队逼近北洋舰队,第一游击队四艘战舰直冲北洋舰队“犄角鱼贯阵”。此时,丁汝昌、右翼总兵刘步蟾等均在旗舰定远号飞桥上坐镇指挥,见敌舰摆阵迎面而来,为最大限度发挥北洋舰队舰首巨炮的威力,将“犄角鱼贯阵”变为“犄角雁行阵”,以定远、镇远两舰居中,冲击敌舰。十二时二十分左右,变阵令旗挂出。由于临时变阵,北洋各舰不可能迅即跟上,及至开战,整个舰队呈“人”字形冲入敌阵。 伊东祐亨 面对中方突然变阵,伊东祐亨等日军将领不明所以。日军官兵都知道定远、镇远两舰的威力,现在看到两舰威风凛凛居中冲锋,不禁心生恐惧。据说,伊东祐亨下令准许官兵随意抽烟,以安定心神,解除恐惧。伊东祐亨命令第一游击队各舰避开定远、镇远,直扑北洋舰队右翼弱小的超勇、扬威两舰,试图集中火力击沉这两艘舰船,以挫清军士气。

北洋舰队将日本舰队本舰队拦腰截断,定远炮中日军旗舰松岛号,日军比睿智号多处中炮,企图逃跑,靖远管带下令停止炮击,逐渐靠近比睿号,欲将其生擒,比睿号5分钟内发射1500多颗炮弹,才逃出定远、镇远、靖远合围,被定远30.5毫米巨炮命中,20多名日军当场阵亡。日舰赤城号舰长被击毙,下午三时逃离战场。而北洋水师扬威、超勇号舰身木质,遭日舰游击队吉野号、高千惠、秋津洲号攻击,燃起大火被击沉。

定远是日舰松岛重点攻击目标,但不敌定远,下午2时松岛中弹起火,退出战场。第一阶段,北洋水师略占上风。第二阶段,日军游击舰队发挥作用,从背后饶攻北洋舰队,日舰侧身暴露,定远、镇远猛烈发炮,日舰西京丸号中炮,福龙号鱼雷艇400米外发射鱼雷,鱼雷从船身底下穿过,没有命中。西京丸号大难不死,逃离战场。下午三时,定远号中炮起火,日舰群攻,企图击沉定远,镇远号、致远号率舰迎战,护卫旗舰2.致远号中弹多处,船身倾斜,依然冲击吉野号,自身携带鱼雷管为日舰炮弹击中,鱼雷爆炸,锅炉发生爆炸,致远沉入海底。管带邓世昌壮烈殉国。

致远沉没后,济远号方伯谦退出战场,也吸引了日舰游击队追击,减轻了定远、镇远号压力。经远号决心死战不退,管带林永升中弹而亡,接替指挥的大副陈荣、二副陈京先后战死,经远号也被击沉。

第三阶段来远、靖远、定远、镇远相互配合与日舰9艘战舰死战不退,日舰找不到便宜,天色渐暗,日舰害怕遭到鱼雷突袭,退出战场,北洋水师追击不及也退出战场。

黄海之战,规模大,持续时间长,达到5个小时,空前激烈,北洋海军损失5艘军舰,死伤1000多人,日本舰队5艘军舰受重伤,死伤600多人。

北洋舰队的真正实力怎么样?

同治十三年(1874),日本侵略中国台湾,清廷以赔款作为日本撤兵的条件,于是筹办海防、海军的建议随之兴起。面临着外侮日重,边疆危机日益严重的险恶形势,清政府内部爆发了一场关于海防和塞防的大争论,这场争论直接推动了清王朝国防建设的近代化。

经过筹划,由沈葆桢、李鸿章等人倡议,经总理衙门核准,每年调拨关税和厘金 400 万两作为经费,计划在 10 年内建成南洋、北洋、福建三支水师。但纵观这场海防与塞防的争论,本来是国家的边疆军事问题,但是最后却演变成为以李鸿章为首的淮系集团与以左宗棠为首的湘系集团的利益之争。此次争论之后,左宗棠的西征军饷常有了批款项存留待用,而海防经费却由此拮据。有谕令:“铁甲船需费过巨,购买甚艰,著李鸿章、沈宝桢酌度情形,如利于用,既先购一两只,再行续办。”这就使得本来能够乘时筹建出一定规模的近代海军,丢失了时机。

艰哉巍巍黄海海战

在甲午战争的悲怆史中,历来有一句声讨“直把昆明换渤海”,就是针对慈禧太后动用海军经费修颐和园而言的。几乎所有指向清廷无能的笔伐都一致认为朝廷腐败、官员内斗、水师资金挪作他用导致北洋水师败给了日本海军。

早在1888年时,北洋水师从舰艇装备到官兵素质在亚洲无疑是排在第一位的。但是俄罗斯沙皇太子1891年访日期间的一次意外事件,把中日两国海军实力相互展露在对方面前。 也正是这一年,李鸿章的政敌翁同龢有个奏折获准,基于财政欠收,3年内不许给水师拔款,李鸿章因此无法扩军,即便是在战争中也得不到资助。3年后,黄海海战爆发,参战主力舰艇北洋水师12艘,日本联合舰队12艘,双方数量相同

北洋水师吨位合计32,396吨,日本联合舰队吨位合计40,849吨。 从以上的2张表格中对比可以发现,北洋水师除了“定远”和“镇远”2艘七千多吨的巨舰外,其余10艘舰船排水量全在3000吨以下。反观日本联合舰队,除了“赤城”、“千代田”、“比睿”三艘战舰外,期余9艘战舰排水量全部大于3000吨。不仅在吨位上具有强大的优势,日本舰队的速射炮数量完全多于北洋水师,特别是侧舷火力强大。

就是在这样的实力对比中,北洋舰队的官兵并未畏战退缩,而是英勇顽强地与日舰坚持战斗达 5 个小时之久,并重创敌舰。黄海海战之后,北洋水师受到重挫,朝中一片问责之声,官员相互攻讦诿责,慈禧的庆寿大典依然筹办,参战将士之悲苦却无人体恤。中日甲午战争尽管战争的结局是悲怆的,但北洋水师的表现是悲壮的。

北洋舰队的真正实力怎么样?

1888年成军时时绝绝对对的亚洲第一,主力有威震东亚的两艘铁甲巨舰定远、镇远,以及致远、靖远、济远三艘穹甲巡洋舰,经远、来远两艘装甲巡洋舰,超勇、扬威两艘撞击巡洋舰,除九艘主力舰外,还有镇北、镇南、镇东、镇西、镇中、镇边六艘用于守口的蚊炮船和用于训练的威远,康济,敏捷三艘练习舰,除此之外,还有左一、左二、左三、右一、右二、右三六艘大鱼雷艇(左一为大型出海鱼雷艇),利运号运输舰,共25艘军舰。除了在籍的25艘外,还有定一、定二、镇一、镇二、中甲、中乙六艘小鱼雷艇(定远、镇远、济远的舰载鱼雷艇),海镜,泰安,操江,湄云等从福建,南洋等处借调来的运输舰,炮舰等,位居中国四支水师实力排名第一(此时中国海军排名已是亚洲第一)

从1888年到甲午战争爆发前,北洋水仅仅添加了福建船政建造的近海防御铁甲舰平远号和德国挨吕屏什好船厂建造的大型出海鱼雷艇福龙号,而日本在这个时间段则在大力发展海军,购买军舰,吉野、秋津洲、松岛、严岛、桥立、千代田等先进军舰皆于此时购买建造,到1894年甲午战争爆发前夕,日本海军总吨位55000余吨,而北洋海军仅有40000吨出头,而且日本主力军舰普遍装备了新式的速射炮,射速是中国舰炮的三到五倍

甲午战争时,北洋海军可以出海作战的军舰仅有定远、镇远(各7335吨),致远、靖远、济远(各2300吨),经远、来远(各2900吨),平远(2150吨),超勇、扬威(各1350吨),还有广东水师支援北洋水师的三艘军舰——广甲(1296吨)广乙、广丙(各1050吨),和日本海军差距已不是一丁半点

日本海军主力为松岛、严岛、桥立(各4278吨),吉野(4216吨),浪速、高千穗(各3709吨),扶桑(3717吨),秋津洲(3150吨),千代田(2440吨),金刚,比睿(各2250吨),高雄(1770吨),筑紫(1350吨),大和、武藏、葛城(各1502吨),天龙(1358吨),海门(1480吨),八重山(1584吨),天城(926吨),磐城(656吨),摩耶、赤城、爱宕、鸟海(各622吨),大岛(640吨),此外还有筑波,凤翔,龙骧,满珠,干珠等老旧炮舰、风帆练习舰,实力已超越北洋海军

北洋海军除了定远、镇远两艘七千吨级的巨舰以外,就再也没有三千吨以上的军舰了,而日本海军为四千吨军舰四艘,三千吨军舰四艘,两千吨军舰为三艘,一千吨军舰为八艘,北洋海军(算上了广东三舰)七千吨军舰两艘,两千吨军舰六艘,一千吨军舰五艘,再加上火炮射速,炮弹质量的差距,日本海军已成了真正的亚洲第一

北洋舰队的真正实力怎么样?

早在明清两代,我国海军已具备渡洋作战的能力,不过那时叫水师而不是海军。中国第一支近代化的军队便是北洋舰队。光绪皇帝决定让李鸿章督办,建设水军,最大的目的就是“海防”。其意义是御敌于国门之外,暂时摒弃千年以来的“塞防”。

北洋水师(海军)创建之初,寓意着就是要打造 “最强舰队”在督办李鸿章的游说和办理下,经光绪皇帝授权,动用大量金银,向英国政府订购四艘新型军舰。 李鸿章为这四艏钢铁巨舰亲自命名“龙骧” 、“虎威”、“飞霆” 、“策电”,在水手的选拔上也是经过层层筛选,要求严格,认真操练。并且清廷每年拨款四百万两左右白银,用以更新换代、操练海军等,用二十年时间,打造出了一支公认的亚洲第一强大的舰队。当时也是号称号称亚洲第一,世界第九的舰队。

1894年9月17日爆发的甲午海战中,经过几次海战,最终以北洋舰队全军覆没而告终。但北洋水师战败的主要原因不是输在战术和素养上,而是输在朝廷的腐败。日本海军战舰吨位虽不如中国,但在炮火、速度和性能方面都是强于中国,北洋舰队的许多战舰都是下水十二年,没进行大规模地修缮和更新的,主要是因为慈禧太后不肯给钱和朝廷官员的腐败,反观日本海军上至天皇、下至百姓 “憋着股气”省钱捐钱,要为本国海军舰队买新式战舰、更新火炮,北洋舰队装备落后日本整整一代,在这种情况下,岂有不败之理。北洋舰队的失败不是耻辱他们在当时明知道劣势的情况下还敢跟倭寇一决生死,他们就是伟大的,换个角度说,它更是晚清最后辉煌的见证者和参与者。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。