为何清兵入关时汉人极力抗拒剃发梳辫,而辛亥革命后又不愿剪掉辫子?

两个字“奴化”

满清政权在中国最成功的不是什么开疆扩土,也不是什么康乾盛世,他们做的最成功的就是奴化。

满清推行的奴化政策由来已久,在努尔哈赤还在把自己当成村里嗓门最大的人对着外边喊七大恨的时候,其就开始了对中国人民的奴化。

最初的时候,努尔哈赤八旗部落是一个军事奴隶化的部落,他们就算称国为金,也不能摆脱这一本质,后金对东北地区的汉人和其他各族展开屠杀,融合他们的钱包,融合他们的土地,融合他们的妻女使其成为奴婢,融合他们的子孙使其成为奴隶,最后使他们自己也变为了奴隶,这是一种直接的奴化措施,从后金到满清前期,他们掳掠了无数的各族人民作为奴隶,这些奴隶有的成了包衣世代为奴,有的则悲惨死去。

满清入关后,推行文字狱,剃发易服政策,这是其奴化政策里最成功的一环。中国的老百姓,本受“身体发肤受之父母,不敢毁伤”的古训,更有礼义廉耻的认知,对于让他们改穿胡服,剪去长发留起蛮族的辫子,这不仅是对中华文明的侮辱,也是对他们和他们历代祖先的侮辱,人们为此而奋起反抗,而满清也很快的亮出了屠刀,这场屠杀使中国人口减少了四分之三,不愿留辫子的人们从此死去,中华精神里的,求实,不屈,牺牲,热血等能量也就此死去,同时代表中华文明的服饰华章也就此死去。

从那以后,被敲断了膝盖的人们只能屈膝为奴的活着,他们不能说话,不能说实话,不能发表自己的看法,不能发表自己的思想,他们被奴化,愚化,白痴化,彻底的成为反动的满清反动政权的奴隶。

时隔两百多年后,有一部分清醒起来的人们,在满清政权卖国,中华民族生死存亡之际,毅然剪去了辫子,发动了革命,一夜之间,革命之风席卷十八省,反动的满清政权躲在北京城里惶惶不可终日,但不幸的是,大多数人,却不肯剪去这根辫子。

用鲁迅先生的话来说,因为他们认为,这根辫子是他们作为奴隶的标志,他们怕剪去了辫子,就再也做不成奴隶了。

身体发肤受之父母?瞎扯,他们怕的是皇帝回来了,没有辫子会死。他们从来都没有想过自由了是什么样子,他们只知道,皇帝,八旗老爷,洋人大爷可以给自己一口饭吃,却从来没想过,自己可以给自己饭吃。

看看满清的奴化政策多么的成功?

两百多年前,人们反对剪辫子,那是对失去自由的反抗,两百多年后,不愿意剪去辫子,那是对不能做奴隶的顽抗,可怕不可怕?

更可怕的是,到现在为止,一些人心中的辫子还没有剪,还有一些人依然想让人民留起辫子,他们吹捧盛世,吹捧奴化正确,吹捧做汉奸光荣,吹捧贡献最大,甚至吹捧什么皇族,高贵,这些人的用心,何其歹毒。

为何清兵入关时汉人极力抗拒剃发梳辫,而辛亥革命后又不愿剪掉辫子?

这就是思维的惯性,人性的奴化。

儒家传统身体发肤受之父母,损之不孝。

头发和衣服虽然不过是个外表的末节,但是关系到文化的象征。

孔老夫子当年说如果不是管仲我们估计都披发左衽了,意思就是说如果不是管仲,我们都成了胡人的奴役了。

所以当清军入关的时候,他们发出留头不留发,留发不留头的要求,阎应元本来已经投降了,清军让他起草诏书,他将笔扔到地上说:“死就死吧。”带领全城反抗,英勇就义。

就因为剃发,许多已经投降了清军的人又开始造反。

因为这是奇耻大辱,投降你不过是换个皇帝,换个单位上班,但是你让我剃发,就是在心灵里侮辱我。

当时发生了许多可歌可泣的抗议故事。

最后清军还是入主了中原,他们还是被先进的汉文化吸引。

他们也诗词歌赋,他们也风花雪月,他们也科举取世,他们也忠孝治国,他们也子曰诗云。

这就获得了民众的认可。

两百多年来,民众的心已经完全被奴役了,他们已经把剃发当成了生活的一部分,认为是理所应当的一部分。

当中山先生喊出驱除鞑虏恢复中华的时候,民众还把他当成一个土匪,一个长毛。

这还真是拜奴化教育所赐,当你跪久了,站起来的时候,腿上可能严重缺钙,所以许多人还宁愿跪着。

鲁迅先生说得好,这就是个铁屋子:

假如一间铁屋子,是绝无窗户而万难破毁的,里面有许多熟睡的人们,不久都要闷死了,然而是从昏睡去死灭,并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来,惊起了较为清醒的几个人,使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的痛楚,你倒以为对得起他们么?他们宁可这样浑浑噩噩死去,也不想明明白白站起来看一眼世界。

最终革命者不得不拿着剪刀上街去强迫剪掉,遗老遗少们痛哭流涕,仿佛被割掉了自己的头颅。

他们早已经忘了,为了不拥有这个猪尾巴,我们一开始流了多少血。

最喜欢余秋雨的一句话:

记得很小的时候,历史老师讲到“扬州十日”、“嘉定三屠”时眼含泪花,这是清代的开始;而讲到“火烧圆明园”、“戊戌变法”时又有泪花了,这是清代的尾声。年迈的老师一哭,孩子们也跟着哭,清代历史,是小学中唯一用眼泪浸润的课程。从小种下的怨恨,很难化解得开。锦翼系悟空问答签约作者

为何清兵入关时汉人极力抗拒剃发梳辫,而辛亥革命后又不愿剪掉辫子?

清朝入关后,实行"留头不留发,留发不留头"的高压政策。在攻克江南后,清朝统治者认为天下基本已定,为了削弱汉人的反抗思想,巩固清朝统治者的至高地位,发布了"剃发令"。由于这项政策涉及民族文化认同,引起各族人民的强烈反对与抵抗,结果导致清政府的血腥镇压。从这时起,男人头上一条辫子,是留是剃成为关系到清王朝的政治命运的大事。

清朝对汉人剃发的规定,也是一个渐进的过程。

一、

满族男人遵照女真族的传统风俗,往往都会留一根辫子。在入关之前,后金政府对头发的管理是比较松的,出于满族发式的习惯,一般是“老年人可以不剃,年轻人必须剃”。但是在皇太极继位后,特别是入关后,规定汉人也必须按满人的习俗,实行剃发制度。因为满清统治者认为,汉人剃发是效忠满清的标志。

对于这个剃发令,一开始老百姓并不太反抗。但也有一部分汉族读书人认为这是违反儒家“身体发肤,受之父母,不可轻夺”的思想,所以并不太理会这个规定。就算是那些没有读过书的人,也不积极配合,认为剃头类似一种刑罚,“我以何罪独为此剃头乎?”。鉴于汉人的不太配合,多尔衮摄政后,取消了这个剃发令,也减少了清军入关后的阻力,缓解了满汉两个民族的矛盾。

但是,还是有一部分汉人响应满清的号召,在取消禁令前剃了头。这些人心里就很不舒服了,认为政府不公平,不能一碗水端平,先剃发的人本来是政府制度的配合者,现在反倒吃了亏,“有人剃有人不剃”,是对积极剃发的人的一种侮辱。

为了安抚这些积极配合满清的“良民”,多尔衮在第二年在全国全面推行“剃发令”。这次的规定就很严格了,不剃头的,都会遭受到血腥的镇压。虽然有不少汉人心里一万个草泥马,但面对满族的屠刀,大家还是被迫剃了发同,留起了满人的辫子。

但是许多汉人虽然被迫剃了发,心里还是极不认同的,并将剃发与阉割相联系起来。认为这是汉人失去自由、受到限制的象征。

二、

汉人视满族是异族,满清视汉人也是一样的。努尔哈赤就说过:“明与朝鲜,我异国也,言殊而服发亦相类。”两个民族因为文化不同,服饰和发型也有差异,这是很正常的事。剃发令并不是仅仅在中原地区实行,在满清的攻下朝鲜后也实行了这一制度,朝鲜人并没有什么反抗。而中原地区,特别是江南的汉族则反抗比较激烈。

汉族的经济、文化和人口都远超满族,满清一直对汉人有畏惧之心。要想稳固自己的统治,就一定要摧残汉族的文化和传统。所以满清统治者以满族的衣冠制度强迫汉人接受,对逼迫汉人屈服,消灭汉人的意志,巩固满人政权都是有利的。

从崇德元年开始,“汉人官民穿戴照满洲式样,有效他国衣冠、束发、裹足者,重治其罪。”从此剃发上知为国策。

清朝初年,因剃发令而奋起反抗的汉人非常多。史载“辫发胡服之新制,大招汉人之反感,彼等对于满洲政府,群起反抗,奋起如虎。”

汉人的抵抗最终失败了,汉人发式只得和满人一样留起辫子来。但围绕辫发的斗争远没有结束。从顺治到康熙,清王朝因剃发问题,多次镇压汉人的反抗,连后来的吴三桂也用复汉人头发衣冠相号召,这个大汉奸都得到了不少人拥护,可见辫发在汉人心中的重要程度。但是最后,满、汉两族的“剃发”、“留发”之争,最后以满人的胜利而告终。

三、

百日维新前后,越来越多的中国人有机会认识了世界,也有很多中国人走出了国门,但是他们头上的长辫子总是遭到外国人的讥笑。外国人称那些中国留学生是“拖尾奴才”,中国留学生于是想了个办法,将辫子盘在头上,再在外面带上帽子。

越来越多的维新派人士把辫子与国家的落后结合起来。康、梁都认为,现在是一个机器大生产的社会,辫子在机器中既不方便,也不安全,还不卫生,“不如剪之,与万国同风”。维新派将男子不留辫与女子不缠足当成改革的措施,在全国推广。可惜这次革新时间不长就失败了,男子剪辫并没有得到真正有效的执行。

清末的革命党人以推翻腐朽的满清政府为目标,自然将满清倡导的留辫子看成是落后的愚民制度,所以他们在革命时号召“举此累赘恶浊烦恼之物,一朝而除去之,而后彼之政治乃可得而尽革也。”

历史前进的车轮不可阻挡,武昌起义后,清政府被迫宣布“凡我臣民,均准其自由剪发。”

辛亥革命胜利后,革命政府规定所有人一律要剪去辫子,不愿意的安排士兵强行剪去。“士兵携带剪刀,阻拦行人,强行剪发”,此后除了一些极为顽固的遗老遗少之外,再也没有人头上留着辫子了。

为何清兵入关时汉人极力抗拒剃发梳辫,而辛亥革命后又不愿剪掉辫子?

当老百姓长期处于某独裁政权的统治下,一切都认为理所当然。这就是人质心理综合症

为何清兵入关时汉人极力抗拒剃发梳辫,而辛亥革命后又不愿剪掉辫子?

儒家奴化思想被汉奸文人推举给满清,满清最聪明,不用武力能征服汉人最好办法就是儒家思想奴化,不战而屈人之兵。经过270年的奴化,奴性铭刻在骨头上,流淌在血液里,做奴才还高兴,所以由反抗剃头到,反对剪辫子。张勋复辟就是最好的。奴化汉人典范。

为何清兵入关时汉人极力抗拒剃发梳辫,而辛亥革命后又不愿剪掉辫子?

现在很多人都在号召振兴汉服文化,鼓励大家在节假日穿上漂亮的汉服来迎接中国传统的节日,但殊不知“汉服”本就不是一个简单化的含义。在我国数千年的历史中,作为主体的汉民族的服饰,其实多有变化,历朝历代都有着不同的穿衣打扮风格与样式,但总有一些延续下来的共性,比如束发比如右衽。但满清入关后强制国人剃头换衣,明王朝所规定的衣服式样和发型设计全被废除,头顶一根辫子成为清朝男性的标配,也成为区分是否忠心认同清政府的重要标志。

明制汉服

一、朝代更迭下的生活变迁

1644年对于中国来说无疑是非常重要的一年,这一年发生的朝代更迭不仅意味着统治者的更换,更意味着这个来自东北的游牧民族将会在取得统治地位后颁行与汉人习俗相违背的完全不同的习俗要求。其实诸如衣服样式的变化是可以很快被人们接受的,因为穿什么衣服对底层百姓来说影响不大,但剃发的古怪要求却对他们造成了很大的麻烦。众所周知,留金钱鼠尾辫是满族的游牧民族特性导致的,但在满族征战四方的过程中,要求被征服者剃头留辫成为区分是否对满清忠心的重要标准。

清代早期为金钱鼠尾辫

1622年努尔哈赤还在东北地区四处征战,此时他尚未对剃发作出严格要求,允许被征服地区的老年人可以不剃发,但可以充军的青壮年则必须剃发。随着满清进攻范围的愈发扩大,剃发令影响的范围也在一步步向四周扩散,1644年清军入关后多尔衮将剃发令作为强制要求推行各地,但遭到了汉人的强烈反对,清军南下遭到了十分严重的抵抗。后多尔衮宣布暂缓剃发,就连此时尚在南京坚守的南明重臣史可法都表现出了对清朝的部分好感,由此可见剃发问题对当时的中国人来说十分重要。

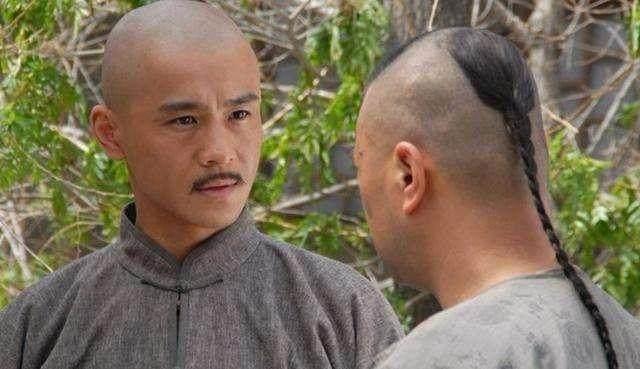

多尔衮剧照

随着清军胜利成果的不断扩大,多尔衮也不需再顾及汉人的反抗,剃发令再次被强制推行全国,此次的剃发令引起了汉人最为激烈的反抗,也由此产生了“嘉定三屠”等惨案发生。清军在各地强迫百姓剃发,若有反抗则立即诛杀,以暴力换来了政策的推行,而剃发令的推行也为汉满两民族间留下了十分惨痛和血腥的历史记忆。剃发问题不仅仅是双方对于衣物打扮认知不同的问题,更是用以区分“敌我”的重要方式,当辫子成为了满清的代表与象征,明朝的发型衣着就成了对立面,要想征服明朝,必须要使民众从心里认同大清,而认同的方式只有一种,那就是剃发留辫。

二、蓄发是对抗清廷的标志

有清一代爆发的大大小小的反清运动不计其数,而这其中的大部分反清都是以“复明”的旗号来号召民众的,其中非常重要的一点就是反清者皆剪掉辫子以蓄发明志。也就是说蓄发不仅仅是一种身体上的行为,更是反清的符号与象征,在这里蓄发等同于大明而留辫等于大清,双方截然不同又互相对立。

太平天国内民众的头发已经恢复到长发状态

1851年爆发的太平天国运动可谓是有清一代规模最大的反清运动,尽管这次反抗行动并未打着复明的旗号,但洪秀全及太平天国的官员、将领与士兵无不割辫留发,在鲁迅先生的《祝福》一文中还写道太平天国的军队是“长毛军”。在太平天国这里,剪辫蓄发并不是指要恢复大明,蓄发已经超越了某个朝代的界限而成为汉民族和中华文明的一种象征。杨秀清便曾在檄文里写道:“夫中国有中国之形象,今满洲悉令削发,拖一长尾于后,是使中国人变为禽兽也。”也就是说蓄发本就是“中国人”的固有形象,是满清入关后以武力强行改变中国人固有的习俗。但有意思的是当年多尔衮强行颁布剃发令引发了民众的激烈反抗,但两百多年后的太平天国强行颁布蓄发令时,再次遭到了当地民众的抵抗,对于留发和剪发,清朝人已经不再将其视作区分汉满的标志,甚至认为剃发留辫才是正道,不同时代下的汉人面对同样的问题作出了完全不同的决定。

不仅仅是太平天国,清朝下许多秘密会社成员也开始留长发

三、共和国来临前后的蓄发与剃发

1911年武昌起义爆发,次年清政府被推翻,中华民国的历史就此开始,辫子问题再次成为人们关注的焦点。其实自近代以来,辫子的存留问题已经在清廷内部展开过多次讨论,西方人一直以辫子作为中国人是“蛮夷”的标志,许多出国留学的中国留学生也因此受到西方人嘲笑与讽刺,使得很多留学生出国后干脆将辫子剪去。剪辫问题在晚清已经不仅仅是国内民族间的政治问题,更成为中国的国家尊严问题。即使是这样清政府依旧不允许民众私自剪辫,许多在国外剪掉辫子的学生回国后也不得不买一根假辫子带上。

晚清许多学生出国已经剪掉了辫子

随着西方诸多先进的卫生观念传至中国,辫子还带来了许多卫生清洁方面的不便利,而现代工业与军事的发展也表明,留辫子对于工人操作机器或者军人行军打仗都十分不方便,维新派与革命派无不要求清政府废除剃发令,允许民众蓄发。直到辛亥革命爆发后,迫于革命党的压力,清政府才宣布允许百姓有留发的自由,但为时已晚。民国建立后,各地也纷纷兴起了剪辫热潮,军警在路上负责对民众进行剪发,但这种剪发令并不是强制要求,在民国依旧有一些清朝的“遗老遗少”留着长辫表示对大清的忠诚。

日本学者曾说为区区的头发问题就可以死掉几百万个汉人的性命,这在世界范围内都是一种奇事。但事实的确如此,当留怎样的头发这种社会风俗与是否忠诚于国家的大政方针联系在一起,留什么样的头发就意味着效忠于哪个政权。清政府通过暴力获得了民众留辫子的“认同”,建立起了一个完整的帝国,但最后也在新一轮的革命运动中消亡,此时剪掉辫子成为中国新生的标志。

辫子剪与留的权力其实并没有掌握在民众手中,他们的“身体”也成为了权力变革下的被摆弄的对象,清朝的留辫与剪辫史其实也就是民众身体与国家权力之间的互动史。

辜鸿铭在民国成立后依旧坚持留辫子

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。