明朝撤销努尔干都司,就不管理东北了吗?

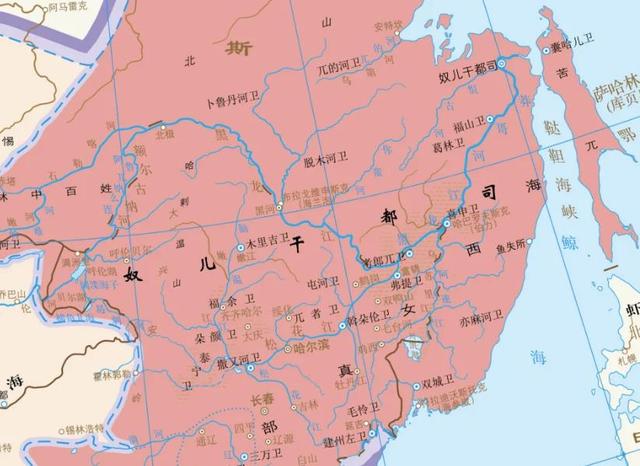

明太祖朱元璋时期,把地盘拓展到了辽宁一带,在这里设立了辽东都指挥使司。明成祖朱棣登基以后,觉得这么搞还不够,于是继续向北拓展,一路打到了外兴安岭地区,将斡难河以东、图们江以北包括外兴安岭的广袤地区,都纳入了明朝的统治范围。

为了方便管理这里,朱棣特地在黑龙江的奴儿干设立了都指挥使司,这便是奴儿干都司的由来,全称奴儿干都指挥使司。明成祖时期,这里的最高指挥官,始终都是朝廷派遣的流官。流官就是流动的官员,铁打的都司府,流动的都指挥使。

等于说,明成祖时期,奴儿干都司,其实和内地没什么两样,全盘接受大明王朝的领导。没有任何自治权。

一、明仁宗朱高炽、明宣宗朱瞻基时期,奴儿干都司逐渐被撤销。朱棣的接班人朱高炽,在位不过10个月左右。这位皇帝整天想着的就是迁都南京。他是个爷爷迷,认为他的爷爷朱元璋定都南京有若干好处,所以在位这10个月,没干别的,整天就在研究如何迁都,结果忽略了奴儿干都司地区的变局。

10个月以后,明仁宗还没来得及迁都就走了,他儿子明宣宗朱瞻基登基以后,打算好好发展国内经济,因此也大大减少了对外征战的次数。

本来按照明成祖朱棣的脚步继续往前走,下一步应该是要开拓西伯利亚地区了。结果明宣宗不仅没有再往前走,反倒是往后退了!

过去奴儿干都司的办公地点在黑龙江一带,最远的统辖范围,达到了西伯利亚以南。可明宣宗却将奴儿干都司迁徙到了三万卫。

三万卫在哪儿呢?也就是如今的辽宁开原,位于沈阳和长春之间。这等于是说,明宣宗将明朝的实控地区,退缩到了辽宁。

那么问题来了,明宣宗为啥要这么搞呢?他又不是脑子秀逗了,地盘大了难道不香吗?其实主要有这么几方面原因:

- 第一,奴儿干都司那片地盘地广人稀,当时可利用的资源非常稀少。但是要想守住这片地盘,需要耗费大量的财力物力。算下来根本划不来。

- 第二,奴儿干都司当地的女真族、蒙古族实力强劲,各部落都有比较团结的组织。想要靠流官轻易管理好这帮人,根本不容易。

- 第三,奴儿干都司相对独立以后,依旧可以缴纳皮毛、人参等货物作为赋税给大明王朝。等于说明朝少了不少开支,可收入依旧没有减少。

- 第四,明宣宗不想在边疆问题上,耗费太多人力物力。在奴儿干都司的决策,和在交趾(越南)的决策基本一致。

由此可见,明宣宗有自己的一本账,钱照样拿,可成本却大大降低了,你说他能不动心吗?

二、放弃奴儿干都司,差点把大明给毁了。明宣宗的这笔账的确没算错,可问题是,你不要的地盘,人家早就垂涎三尺了!当时北元虽然被赶到了北方,可他们依旧对中原虎视眈眈,一直想要恢复自己在中原的统治地位。

尤其是新崛起的瓦剌,已经成为了北元的中流砥柱。他们一直想着拓宽领土,而奴儿干都司地区,就是他们拓宽领土的最好目标。

过去这里归明朝管辖,北元一点儿机会都没有,毕竟打不过朱棣啊!可明宣宗主动放弃奴儿干都司以后,北元的势力立马渗透到了奴儿干都司地区。

为啥?因为奴儿干都司有大量的蒙古人,他们对北元的认同感非常高。自打当年忽必烈建立元朝开始,这片地区就归蒙古人管辖了。而且大家都是关外的民族,对付明朝,可谓是同仇敌忾。

因此,明宣宗后期,北元逐渐侵吞了奴儿干都司的部分地区。没了这些地盘,对明朝来说,不仅是丢了块土地,更是少了一个监视北元的战略要地。对北元来说,则是少了个后顾之忧。从这个角度来看,明宣宗是真心糊涂啊!

到了明宣宗的儿子明英宗朱祁镇继位以后,北元的代言者瓦剌也崛起了!瓦剌虽然没有直接对奴儿干都司有控制权,但至少奴儿干都司已经不需要再为大明朝监视瓦剌了!

因此明英宗朱祁镇北伐的时候,在土木堡之战中,被瓦剌消灭了20万精锐,就连明英宗本人都被抓了。瓦剌大军直接杀到了京城脚下,吓得大臣们纷纷要求迁都。

如果真的迁都,那大明朝可就要提前跟大家说再见了。关键时刻还是于谦顶住了压力,等来了秦王军,才避免了大明朝的灭亡。

三、奴儿干都司大部分地区,还是以羁縻卫所的形式存在。奴儿干都司的蒙古人,自然是更愿意跟着北元混。可当地的女真人和汉人集团,他们可没那么傻,没有好处,为啥他们要背叛大明,跟着北元呢?

所以说,女真人和汉人,其实更加倾向于大明王朝。不过,既然明宣宗让他们自治,那傻子才会反对呢!

因此,彼时的奴儿干都司,其实就有点儿唐朝羁縻州的味道,在明朝称之为羁縻卫所,也就是民族自治卫所。

奴儿干都司地区的各大自治卫所,名义上依旧还得听从大明辽东都司的命令。而且这些卫所的老大任免,还是得经过大明朝的批准才行。

与此同时,这些自治卫所必须要按时向大明朝缴纳一定的赋税。作为交换条件,明朝朝廷基本不会管辖这些自治卫所内部的任何事物。

等于说,这些卫所就相当于是明朝的藩属国(当然了,级别上差了不少),有点儿类似西南地区的土司。

总结:羁縻卫所,毕竟不是自己的地盘。就算奴儿干都司境内的自治卫所,给足了大明朝的面子,可人家毕竟处于独立状态了。即使他们对外没有戴上皇帝的帽子,可这些卫所的老大,就是当地的土皇帝,这一点是无法改变的。

明朝对这些卫所老大的任免权,其实也只是走个形式而已。大家心照不宣,还是好朋友嘛!实际上明朝对这些卫所根本就没有控制能力。关键时刻,这些卫所甚至会反水,背叛明朝。

所以说啊,羁縻卫所,哪有自己的地盘来得踏实呢?就算花费点钱财,能够把这片地盘全都笼罩在自己的势力范围之内,难道不香吗?

我觉得明宣宗在这件事的处理上,非常短视。他只看到了眼前的利弊得失,却忽略了这么做对后世的影响有多大。努尔哈赤之所以能崛起,其实也跟这件事脱不了干系。

年轻的时候,努尔哈赤被大明万历皇帝封为建州左卫都指挥使,很多人就认为努尔哈赤其实是明朝的大臣。别做梦了吧!人家是建州卫的土皇帝,可不是谁的大臣!

明朝撤销努尔干都司,就不管理东北了吗?

奴儿干,地名。在今黑龙江与阿姆贡河汇合口右岸特林。自古即属我国领土,明.永乐七年(公元1409年)设都指挥使司,简称奴儿干都司,为当地军政机构,治所在特林。

都指挥使,官名。五代时为统兵将领之称。宋.殿前司置都指挥使、副都指挥使、都虞侯各一人,掌殿前诸班值及步骑诸指挥之名籍,凡统制、训练、番卫、戍守、迁捕、赏罚,皆总其政令。又马步军及各军均置此官,统领军队並治其狱讼。辽、金、元因之。

而明朝所置的都指挥使司,设有都指挥使,实为戍守东北地区边防及掌管一方的军政综合机构。

那么,该机构何时“撤销”虽不详?但据《明史》.《职官》五.《都指挥使司》载:“奴儿干都指挥使司,下有卫、所四百多单位,辖境西起斡难河(即鄂嫩河),北至外兴安岭,东抵大海,南接图们江、东北越海而有库页岛。”可见,当时东北地区的戍边“建设兵团”力量有多么的庞大和工作繁重。

明代,又於永乐、宣德年间两次在特林修建永宁(取“固守疆土,其宁惟永”意志。)寺,並立两碑铭记。

时至公元1904年,永宁寺两碑为帝俄政府劫走,移置海参崴博物馆。

明朝撤销努尔干都司,就不管理东北了吗?

奴儿干都司全称奴儿干都指挥使司,是明代置于黑龙江、阿速江(今乌苏里江)、松花江以及脑温江(今嫩江)流域的地方军政机构,其前身是元代的征东元帅府。1274年和1281年忽必烈曾两度发兵征讨日本,失败后蒙元王朝转而在辽东地区设征东元帅府,企图通过鞑靼海峡(今称鄂霍茨克海峡)抄袭日本的北海道及东北地区。

公元1368年明太祖朱元璋派遣徐达、常遇春等人率军北伐并成功攻克元大都(今北京),元顺帝逃回漠北草原。这一时期的北元政权不仅控制着蒙古故地之外,山西、甘肃的扩廓帖木儿;辽东的纳哈出;云南的梁王把匝剌瓦尔密仍奉大元正朔,与此同时北元同高丽、畏兀儿等藩属仍保持着政治、经济上的联系。明太祖朱元璋为巩固皇权有必要逐一剪除北元政权的羽翼:1369年徐达在沈儿峪大破扩廓帖木儿,扩廓帖木儿逃奔和林,明军平定陕甘地区。洪武十四年(1381年)农历九月朱元璋以傅友德为征南将军,蓝玉、沐英为副将军,率军三十万征讨云南。洪武二十年(1387年)明将冯胜率大军二十万进逼金山,迫使北元太尉纳哈出归降,明王朝的疆域拓展到辽东地区。

洪武二十年的金山之役后明王朝把恢复元代东北疆域提上议事日程。这时朝鲜半岛上亲元的王氏高丽王朝试图利用元明易代的乱局向北拓展疆土,而朱元璋则坚持以铁岭为界。洪武二十一年(1388年)明朝在元代双城总管府之地设置铁岭卫,同年四月高丽国王王禑派左军都统使曹敏修、右军都统使李成桂出兵攻辽征讨明军。五月李成桂渡过鸭绿江后发觉行军困难、粮饷不济,上书要求班师,王禑不听。于是李成桂在劝服曹敏修后果断在威化岛回军占领高丽首都开京掌握高丽政权。公元1392年七月十七日丙申李成桂废黜高丽恭让王,正式登基称王。次日李成桂派出特使前往南京朝见明太祖朱元璋并请求明朝的册封。他为自己开创的新王朝准备了朝鲜、和宁两个名字请朱元璋选择,朱元璋自然乐意由这个对自己恭顺的小弟取代亲元的高丽王朝,册封自然是顺理成章之事,最终朱元璋钦定了朝鲜二字作为李成桂所开创的新王朝的名字,公元1393年李成桂正式下诏启用“朝鲜”这一国号,至此延续474年的王氏高丽王朝被李氏朝鲜王朝取代。由于李氏朝鲜王朝奉行亲明政策,因此明朝不再坚持以铁岭为界,从此鸭绿江成为明朝与朝鲜的界河。

在鸭绿江以北的女真族聚居地明朝陆续设置了一批羁縻卫、所,用以统治或控制当地民族:永乐元年(1403年)明朝派行人邢枢等往谕奴儿干,招抚诸部。二年置奴儿干等卫,其后相继建卫所达一百三十余个。永乐七年(1409年)明政府在当地官员忽剌修奴的建议下决定设置奴儿干都司以统辖各卫所。东宁卫指挥康旺被任命为都指挥同知,千户王肇舟并任命为都指挥佥事。明成祖朱棣在选配奴儿干地区的官员时选择了出自海西女真的宦官亦失哈——他既会女真语,又会汉语,既熟悉东北地区的风土民情,又熟悉明朝的典章制度。永乐九年(1411年)春亦失哈领官军千余、巨船二十五艘,护送康旺等官员至亨滚河口对岸的特林地方,正式开设奴儿干都司。奴儿干都司管辖大约300个羁縻卫、所,都司驻于黑龙江下游今俄罗斯哈巴罗夫斯克边区塔赫塔。奴儿干都司的管辖范围西起鄂嫩河,东至库页岛,北达外兴安岭,南濒日本海和图们江上游,包括黑龙江流域和乌苏里江流域至库页岛的广大地区,大致囊括了现在的吉林省、黑龙江省、内蒙古东北部分及以西俄罗斯局部、乌苏里江以东、外兴安岭及以北。如都指挥使、同知、佥事等奴尔干都司的主要官职都由朝廷任命流官,而各卫、所的指挥、千户等职则由当地部族的首领充任土官。奴尔干都司的性质与汉唐时的都护府相似,各卫、所内部的部族也享有自治权;但都司的管辖比都护府更严密,因为下属单位不再有西域那样的国,各卫、所必须完全服从都司。

永乐十年(1412年)亦失哈第二次以钦差大臣身份巡视奴儿干。在这次巡视中亦失哈等人在满泾站左侧附近的山上修建了一座宏伟瑰丽的寺庙——永宁寺。修建永宁寺的目的旨在供奉观音以祈愿奴儿干地区与人民永世昌宁;于此同时还建碑一座,上刻“敕修永宁寺记”碑文。碑文记载了明朝建制奴儿干都司、兴建永宁寺和亦失哈巡视该地区的经过。碑身左右两侧分别用汉、女真、蒙、藏四种文字镌刻“唵嘛呢叭咪吽”六字真言。宣德七年(1432年)奴儿干都司都指挥使康旺致仕,明宣宗委任康旺之子康福为都指挥同知,亦失哈受命统领官兵二千余人护送康福上任。亦失哈一行来到奴儿干城后看到永宁寺已被人破坏。经询问才得知这是当地吉烈迷人干的。亦失哈弄清事情原委后从争取当地各族人民出发并没有追究、惩罚参加拆毁永宁寺的居民,而是立即组织力量重建寺院。重建后的寺庙及塑像华丽壮观超过先前。宣德八年(1433年)三月为了记述永宁寺的重建,亦失哈再次刻石立碑,碑文题为《重建永宁寺记》。它与《永宁寺记》碑一样镶刻着汉文、蒙古文、藏文、女真文四种文字。亦失哈的做法是正确的——奴儿干地区各族杂居,必须小心尊重各民族的行为习惯。奴儿干都司辖区内分布着蒙古、女真、吉里迷、苦夷(苦兀)、达斡尔等民族,他们多以渔猎为生。明政府在元代驿站的基础上,恢复了奴儿干通往内地的驿传,密切了奴儿干同明廷的政治联系、经济往来和各族人民之间的友好关系,促进了当地社会经济的发展。主要干线是海西东水陆城站,北起都司治所特林之西的满泾站,中经四十五个驿站,南抵底失卜站(黑龙江双城县境内),经辽东都司直达北京,全长达两千五百公里。

宣德九年(1434年)后奴儿干都司逐渐消失在了明朝的典籍之中,事实上史籍中从未记载过明朝曾正式于某年撤销过奴儿干都司这一军政机构,可它就这样不声不响得悄然消失在明代的典籍之中,放佛从来不曾存在过一样。事实上奴儿干都司从明代典籍中逐渐消失的时代正值明王朝进入全面的战略收缩时代:在此之前明王朝曾五出漠北、七下西洋,在青藏高原上明王朝设置了乌斯藏都司,在西南明王朝已册封当地土司的方式将自己的势力延伸到今天的缅甸、泰国等国,明成祖永乐五年(1407年)交趾承宣布政使司的设置使越南一度纳入明王朝的版图,而在南洋的苏门答腊旧港也一度出现了明王朝设置的旧港宣慰司。然而明王朝进入仁宣时代后就逐渐改变了永乐年间主动出击的外交态势,转而采取全面的战略收缩:这一时期交趾承宣布政使司和旧港宣慰司均被放弃。明朝一开始设置奴儿干都司的初衷其实主要是为扫平蒙古诸部——自元顺帝北逃以来蒙古就始终是明朝最大的外患,东北地区的女真各部同样是一支彪悍的渔猎骑射民族,但由于女真各部的实力实在太小,实际上沦为明朝与蒙古争夺的对象。事实上整个有明一代在明末努尔哈赤统一女真各部之前女真各部一直是在明朝和蒙古之间摇摆不定的不确定因素,从这个意义上而言:奴儿干都司的设置正是为强化对女真各部的管理,从而切断蒙古与女真的联系。在经历明太祖朱元璋、明成祖朱棣两代雄主持续不断的打击之后蒙古势力对明朝的威胁已大为下降,这也意味着奴儿干都司对明朝的战略意义的下降,也许这也是后来明朝对奴儿干都司疏于管理的原因之一。另一方面明朝与之前绝大多数中原王朝一样都以中原为基础,对不适宜农耕的苦寒之地兴趣不大,而进入仁宣时代后明王朝整体上处于战略收缩状态,基本已放弃对外开拓,也就是在这样的时代背景下奴儿干都司逐渐从明代的史籍中消失了。

明宣宗以休养生民为念,不再继续发展成祖的扩张事业,这在当时的确起到了节省财力民力的作用。然而他的战略收缩政策不仅使中国永远失去了继续向北开拓西伯利亚地区的机会,同时也大大削弱了明王朝对东北地区的控制力度——奴儿干都司逐渐从明代史籍中消失后明朝仍直接管理着今天的辽宁地区,至于其以东和以北的女真部落则以卫所制度进行统治,因此并不能说在此之后明王朝就已彻底放弃了对东北的管理,但可以肯定的是明王朝对东北的控制力度的确在此之后大为下降,而这也为日后努尔哈赤的崛起埋下了伏笔。事实上努尔哈赤在正式起兵反明之前也曾受封明朝赐予的建州左卫都督,这证明直到此时明王朝对东北的女真部族仍在进行管辖,直到万历四十四年(1616年)努尔哈赤建立后金政权,正式起兵反明,东北地区至此彻底脱离明王朝的管辖。

明朝撤销努尔干都司,就不管理东北了吗?

明朝在东北的管辖主要分成两大块,一块是归属于山东的辽东都指挥使司,另一个块就是著名的奴儿干都司,其实这两块地方都属于都指挥使司,类似于现在的军区。

对于东北大多数的地方,明朝的管理自始至终都是非常薄弱有限的。

明朝在元朝行省制度的基础上,建立三司制度,在各地设置承宣布政使司、提刑按察司与都指挥使司,分别掌管地方上的民、刑法与军事。

不过在现在的东北地区,明朝只设立了两个都指挥使司,也就是辽东都司与奴儿干都司,因为东北地区对于明朝的确拥有十分重要的战略价值,所以才在此设立了都指挥使司。

明朝洪武八年,在东北的辽东地区设置了都指挥使司,不过这个辽东都司属于山东管辖。

到了洪武后期,明朝进军到了嫩江一带进行招抚,在当地设置了诸多卫所,其中之一就是著名的奴儿干卫,朱棣即位后的永乐七年,明朝正式将奴儿干卫升格为奴儿干都指挥使司。

“奴儿干”是当地的女真语,意思是“图画”,是因为当地的山川风光绝美,有异于中原,而都指挥使司的驻所在奴儿干城,也称作庙街,即如今俄罗斯尼古拉耶夫斯克。

在奴儿干都司建立之后,这里由明朝直辖,而且当地开通了两条驿道,明朝时常派遣钦差到当地巡查,不过明朝对于奴儿干都司一带的实际管辖,并没有那么牢固。

东北的黑龙江、乌苏里江流域,生活着女真、蒙古等各族,在以前的朝代,东北地区或者自成王国或者作为中原的属民,鲜有被中原直接管理的时候。

明朝设立奴儿干都司,主要是因为元朝北遁以后,明朝怕当地部族与北元蒙古人勾连,然后威胁到明朝的江山,所以才在当地设立都司,然后进行招抚。

尽管奴儿干都司的范围巨大,可明朝对其实际上处于羁縻统治状态而已。

奴儿干都司之下三百六十八个卫与二十个所,其长官几乎都是当地各族酋长首领担任,而且还可以世袭制,而内地正常的都司,断然不可以这样。

对于奴儿干都司,明朝主要就是通过朝贡贸易与进行各种大规模赏赐,用巨大的经济利益来笼络讨好当地的部族,但这样的方式,其实收效不怎么样,也不牢靠。

不同于内地的都司,明朝在奴儿干都司仅仅设都指挥使、指挥同知、指挥佥事、经历与吏员各一个人,极其简单,内地都司都是流官,可奴儿干都司大多世袭。

这样的方式之下,使得明朝对于奴儿干地区的管理掌控能力非常薄弱,聊胜于无罢了。

更加让人无语的是,明朝虽然在奴儿干都司境内设置了大量的卫所,可当地的呈文主要都是由辽东都司负责,奴儿干都司变成了摆设,明朝对东北实际的掌握,还是在辽东都司。

永乐时代,朱棣进行了大规模对外经营,拿下安南、进攻漠北,派遣郑和下西洋,修撰《永乐大典》等等,虽然是丰功伟绩,但却也极大耗损了明朝的国力。

仁宗宣宗时期,开始进行大规模的战略收缩,休养生息恢复元气,下西洋被停止,明朝裁撤交趾承宣布政使司并且撤军,与蒙古修好。

宣德末年,奴儿干都司被后撤到三万卫,即辽宁开原。

也就是在这个时期,奴儿干都司名存实亡,其都司地位被撤,原本的所有卫所仍旧奉明朝为正朔并改听辽东都司,境内所有卫所人员的升降。任命等等都由明朝管理。

在明宣宗宣德年间,明朝将奴儿干都司裁撤之后,原本奴儿干都司所管辖的卫所仍旧听从于明朝辽东都司的管理,原本的羁縻治理仍在延续。

不过实际上,明朝对于东北的管理,由始至终都局限于辽东都司这个地方还算稳妥,其他的地方松松垮垮,也就名义上听起来好听些罢了。

女真崛起之后,明朝在奴儿干都司故地的管理迅速崩塌,之后也牵连到辽东都司。

其实奴儿干都司裁撤前后,明朝对于东北辽东都司以外地区的实际管理都没什么太大变化,就是那种松散的羁縻管理,也正因为这样的松散,给了女真兴起的机会。

明朝撤销努尔干都司,就不管理东北了吗?

并不是不管,而是没钱没办法管。

奴儿干都司只是一个招抚机构明朝的一般省级单位有三类机构,分别是——布政使司,按察使司与都指挥使司,都指挥使司也称都司,都司是一个军事单位,但在边疆或者羁縻制下,是自动包揽其它二司的工作的。

而奴儿干都司就是羁縻性质的都司,其对底下少数民族的“卫所“没有任何强制性执行力(除非从内地派军队来干涉),只能用利诱,以钱粮丝绸,边境马市,茶市等方式与他们进行贸易,或者以朝贡的方式向他们撒钱。

这种方式极耗钱,也只有在明朝初年,北元威胁之下,明朝为使北元孤立,派人巡访东北地区,不断收小弟,不断撒钱,才取得到一个较好的效果。

比如明成祖朱棣派亦失哈巡抚奴尔干,第次行动人数在千人以上,据《永宁寺记》记载:“永乐九年春,特遣内官亦失哈率一千余人,巨船二十五艘,复至其国”。

而这些人员,及后勤供及极大部分由辽东都司提供。

亦失哈是女真人,朱棣最信任的太监之一。他熟悉东北情况,他每次出巡除了带上大量随从外,还要带大量粮食,食盐、布棉、铁器等物,为了是一边巡访一边向当地”部落卫所“撒钱,且走的是水路,亦失哈的足迹到过日本的北海道(不时称苦夷岛)。

明朝在奴尔干还发一样东西——敕书。

敕书,是朝廷任命当地部落首领官职的任命书,有此凭证就可以到边境参加明朝的马市的贸易,这对奴尔干各部落是极大的诱惑,各部落为了互市,让本来各有仇恨的部落又多了一重开战的理由。

而明朝也以互市,敕书等物质条件为控制手段,调节并平衡各部落的势力。

撤消奴尔干都司奴儿干都司正式设立在永乐九年(1411),其地点如图所视,近海靠河,因为来往完全是靠船。都司之下的官员全都由辽宁都司官员兼任,且不常驻当地,驻地无兵亦无任何常驻人员,只有在巡访时才会来。

但明朝在奴尔干会修建一些建筑,比如永宁寺。

永宁寺,是1413年(永乐十一年)明朝宦官亦失哈在巡视奴儿干都指挥使司所辖地区时,在奴儿干都司官衙所在地附近原有观音堂的基础上所修建的一座供奉观世音菩萨的佛寺。

明朝希望运用建立寺庙“使柔化之”、传播佛教思想对当地部族进行思想上的教化。因地方坚苦也没什么僧人留守,所以在某次被当地土著给拆了。亦失哈在宣德年间再来时,又重建了一遍。

宣德皇帝上位后,由于财政吃紧,宣德先后从安南撤军,并撤消奴尔干都司,它的职能由辽宁都司按管。

其实撤消奴尔干都司影响并不大,毕竟明朝不是直接统治,且无法从当地征税(辽金元都可以从奴尔干直接收税),对明朝来说区别不大。

当然明朝也不是不管当地,而是靠着辽东都司的军队与互市为条件,一次又一次的打击坐大的某个势力。比如成化年间,明朝就与朝鲜配和,对东北地区来了一次大规模清扫,女真势力损失严重。后面更有李成梁等”军阀“养寇自重,把自己玩崩了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。