太平天国占领南京之后,为什么再不敢向北进攻?

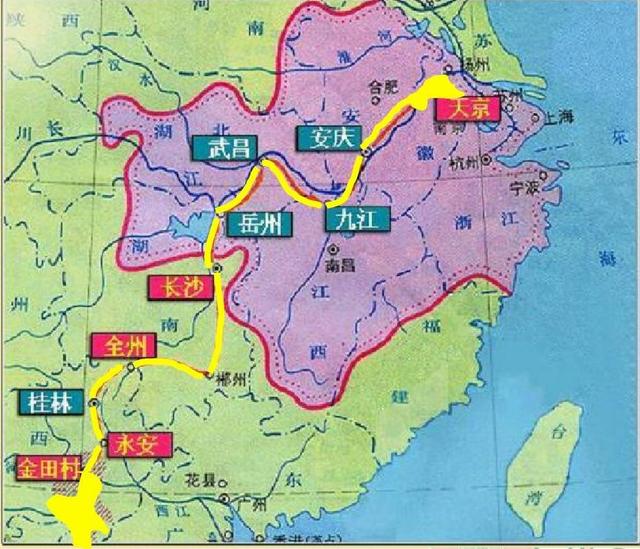

1853年,太平军拿下南京以后,选择定都此地,改名天京。这个时候太平军的确没有大规模北伐,原因很简单,北伐压力太大,先壮大自身实力才是关键。

杨秀清作为太平天国的战略总指挥,在定都天京以后,立马组织了北伐和西征。不过北伐军实力非常弱小,只有区区2万人,由林凤祥、李开芳带领。

西征军的实力可就强多了,总计十多万人马,是太平军的主力。主要由石达开、胡以晃、赖汉英、曾天养等人带领。

由此可见,杨秀清压根就没把北伐当回事儿,他的主要目标就是西征。在他看来,只有先稳住基业,才能图谋发展。那么为啥还要派出北伐军呢?

一、林凤祥、李开芳的北伐军,其实是战略牺牲品。从北伐的人数,我们就能看得出,这不是闹着玩嘛!2万多人就想从南京一路北上,打下京城?这无异于痴人说梦。

清朝的大本营就在京城,他们的核心主力,也在这周围守卫着京城。而且一旦太平军选择北伐,以清朝的尿性,一定会不计代价地派军队勤王。

而太平军这边,除了第一次派出去的2万多人以外,压根就没打算继续派兵支援,更别提什么后勤补给了,一切都要靠着2万多人自己去打拼。

很显然,这支北伐军,是太平军的弃婴。

杨秀清之所以在刚刚定都就派遣北伐军,其实是从整个战局的角度来看问题的。当时太平天国如果死守南京城,只会出现一个结果,那就是有源源不断的清军围攻南京。

这么一来,南京可就成了一座孤城了,一旦到了弹尽粮绝的时候,南京必然会被攻破。因此,只有通过北伐和西征,吸引清军的火力,让他们无暇集中大军围困南京,才能为太平天国寻求一份安宁。

那么为啥西征比北伐重要呢?原因很简单,因为北伐不可能成功,而西征却大有可为。北边可是清朝的老巢,你把家底都搭上了,都未必能打下来,毕竟那是要人家的老命了,人家肯定得以命相搏。

可西边就不同了,这里处于长江沿岸,是很普通的一些城市,即使丢了,清朝当局者也不会十分痛心。

而且沿着长江向西,安庆、九江、武昌等城市,都是非常重要的军事重镇,是可以成为太平军在长江沿岸的军事壁垒的。有了这些城市,太平天国就能有效切断南方各大城市与清朝的联络,大有实现夺取半壁江山的目标。

所以说,2万多北伐军,主要是为了吸引清军主力的火力,为太平军向西发展争取更多时间。这是战略部署,高度比较高了,估摸着北伐军还觉得是让他们去建功立业的,一个个笑出了花。

二、南方未定,更别提北伐的事情了。当初太平军攻打长沙的时候,打了很长时间,没想到碰上了硬骨头,身为师爷的左宗棠,是个天才指挥官,压根不给杨秀清一点机会。

那个时候的太平军,要么就地解散,要么就找一个新的根据地。总之不能像李自成那种流寇一样,打到哪儿算哪儿,毕竟打着打着,大家就没信心跟着你们继续打了。

为此杨秀清痛定思痛,将目标直接对准了南京。这才有了太平天国坐镇南京的局面,此后太平天国能拥有江南大片天下,也跟这件事息息相关。

根据地有了,剩下的就是保卫根据地,再以根据地为基础,拓宽地盘了。所以说太平军在杨秀清的指挥之下,确立了夺取南方的首要战略目标。

他们打算以南京作为根据地,夺取江苏、安徽、浙江、福建。江西、湖北、湖南等大片南方地区,从而建立一个可以与清朝分庭抗礼的政权。

由此可见,在夺取南方大片地区之前,太平天国是不可能有正式北伐的计划的。从战略角度出发,在自身根据地不稳固的情况下,贸然北伐,等于找死。

我个人猜测,杨秀清的战略部署,是分成这么几步的:

- 第一步,拿下长沙,学习吴三桂,将湖南、广西、云南、贵州等西南片区,划入太平军的势力范围。

- 第二步,长沙打不下来,杨秀清调整目标,定都南京,学习朱元璋。以南京为根据地,将南方大片地区纳入势力范围。

- 第三步,建立稳固的长江防线,夺取安庆、九江、武昌等重要城池,作为南京的屏障。至少清军无法从水路进攻南京。

- 第四步,陆续将湖南、湖北、江西、安徽、江苏、浙江、福建等地,纳入太平天国的势力范围。

- 第五步,开始组织有效的北伐活动,这回肯定是重拳出击,而且后勤补给一点儿都不能掉队。

- 第六步,扫荡西部,一统江山。拿下了京城以后,太平天国等于是拥有了东部的大半天下。此后就是扫尾工作,逐步将西部纳入版图,达到一统天下的目标。

不过很可惜,这一套战略计划,在进行到第四步之前,就无法进行下去了。因为太平天国内讧,战略总指挥杨秀清被杀了!从此太平天国就成了一盘散沙了。

三、扫荡江南大营、江北大营,这已经是太平军的极限了。清军并不是吃素的,他们得知洪秀全定都南京以后,果断在江北的扬州,建立了江北大营,在江南的孝陵卫一带,建立了江南大营。

这两座大营时刻在太平天国的眼皮子底下活动,压根就不给对方喘息之机。为此,洪秀全也是彻夜难眠,卧榻之侧,岂容他人酣睡?

在这种情况下,杨秀清立刻作出部署,在北伐军和西征军出发以后,杨秀清亲自带队,兵分两路,突袭扬州的江北大营,一举将其击破,江北大营120多座营垒,全都被杨秀清给扫荡干净了。

灭了江北大营以后,杨秀清丝毫不敢松懈,立刻带领大军杀回江南,击败并且杀掉了江苏巡抚吉尔杭阿,踏平九华山的78座清军大营,随后马不停蹄地奔赴江南大营。

与此同时,杨秀清命令身在江西的石达开,带领3万大军围剿江南大营。天京城内的太平军也一起杀出,3路大军将清军的江南大营再次夷为平地。

自此,江北大营、江南大营,这两座如鲠在喉的军营,就这么彻底从太平军眼皮子底下被消灭了。太平天国的都城天京,自此不用担心安全问题了。

总结:天京事变,使得太平军北伐成为幻想。获得如此大胜,杨秀清的声威达到了巅峰,一度超过了天王洪秀全。正当杨秀清在规划北伐,夺取江北的时候,天京事变爆发了。

所以说,不是太平军不肯北伐,而是现实不允许他们北伐。由于天京事变中杨秀清被杀,太平军内部失去了最优秀的战略统帅,最终成了一帮没有规划的乌合之众。

太平天国占领南京之后,为什么再不敢向北进攻?

谢邀!

首先,这个问题的表述并不符合历史真实,太平天国占领南京,改名天京之后,并非没有继续向北进攻,而是发动了北伐。不过,从军事投入而言,北伐军的力量过于弱小,最后结果是失败的。

1853年,太平军定都天京后,就开始了以“疾趋燕都”、“捣穴犁巢”,也就是攻占北京为目的的北伐战役。是年5月8日,林凤祥、李开芳带领二万太平军,自扬州出发,沿途纵越六省,9月,突入直隶,10月底,进抵天津府境静海、独流县“扎住”,距北京仅二百里之遥、北伐军在静海、独流待援期间,也同时为与援军会师后进攻北京作准备。

1853年9月,太平军进入直隶,抵达定州的消息传来,京城的震恐达到极点。首先,冲击的是京畿一带的经济稳定。很多商人运粮出京,造成银价贵昂,以致银号挤兑,纷纷倒闭。金融恐慌甚至带来政府公务员工资停发,户部停支官棒,“因库存短细,无法发放。至于何日支付,也尚未定”。

经济危机也引发政治社会危机,太平军紧逼北京的时候,出现了从京官到商民迁离北京的外逃现象。1853年3、4月间,太平军遏绝各省解京粮道,“粮道不通,京师震动,部内外官僚送回家眷,闲员学士散归大半”,都以能抢先离京为“万幸“。

按理说,这次北伐很有可能直捣燕京,推翻清朝。但是,太平天国派出的北伐军实力太单薄,统兵主帅也不是杨秀清、韦昌辉、石达开这样的一线人物,而是林凤祥、李开芳这样的二三流将领。原因无他,洪天王他们到了南京,就只想享受“小天堂”的福分了,对于经略天下,本无大志。

太平军威逼北京,清廷自然全力以赴,保卫统治核心区域。咸丰三年五月十八日,咸丰帝数名王公大臣负责京城巡防事宜,谕令:”在逆匪分股窜扰河南地方……因思京师对根本重地,防范稽查尤关紧要。著派御前大臣科尔沁郡王僧格林沁,步兵统领左都御史花沙纳,右翼总兵达洪阿,军机大臣内阁学士穆荫,专办京城各旗营巡防事宜”。这样,一个力保北京,对抗北伐军的京师防御体系开始形成。

太平天国的北伐军只有两万余人,在进军过程中,难免有各种原因导致的减员。清王朝为了保卫核心区,必然全力抵抗。最后,这场孤军深入的北伐还是失败了。1854年10月,驻守连镇的林凤祥部突围而出。1855年3月,僧格林沁攻陷东连镇,主将林凤祥被执,送京。解巡防处,又转刑部,“其时围观的人前拥后挤”。15日,林凤祥在宣武门“被砍下四肢和头”。1855年5月底,坚守冯官屯的北伐军另一主帅李开芳被僧格林沁抓获,6月11日在北京被处决。

所以说,不能说太平天国战领南京之后就没有北上继续进攻,而只能说他们的北伐很草率,准备工作很不充分!

太平天国占领南京之后,为什么再不敢向北进攻?

太平天国在攻下南京以后,在北伐方面,是做得很不够的。事实上,太平天国如果坚决北伐的话,他们很可能很快就打下清朝。可是为什么却停步不前呢?

说太平军在北伐方面做得很不够,主要体现在以下两方面。

一是虽然派出了林凤祥、李开芳,等人率军北伐,但是并没有后续行动。

林凤祥、李开芳在北伐过程中,一开始其实打得相当顺利,甚至一度打到了天津城下,打得清军丢盔弃甲,手忙脚乱。

但是林凤祥、李开芳的军队最终失败了。失败的根本原因,就在于太平天国对北伐重视不够。他们派出了这样一支北伐军,但是没有给予后方援助,粮草上没有及时给到位,兵力上也没有支持。以至于最终这一支北伐的太平军,成了孤军。他们曾经打下的那些城市,在他们离开后,又重新反正,从四面八方把这支北伐军包围起来了。

如果当时太平天国能够重视北伐,加强增援,同时在后勤保障及时跟上,那么,北伐并不是不能成功。毕竟林凤祥、李开芳一直打得非常顺,打到了天津城下。只是后来他们因为孤立无援,才弹尽粮绝灭亡。

二是太平天国在进驻天京后,有些不思进取。

太平天国攻下天京后,事实上,当时他们遭遇到的威胁是并不大的。因为清军的战斗力非常弱,根本就不是太平军的对手。

太平天国真正被消灭,是在地主武装发展起来以后。不过,就算地主武装发展起来,其实也有一个过程。这是在地主武装发现清军实在不是太平军的对手的时候,他们才不得不采取的一项措施。而且,地主武装要发展自己的力量,在朝廷中还是经过一番争论的。因为,朝廷不愿意地方割据势力发展起来。历史上多次经验证明,格局势力发展起来,虽然可能把农民起义军消灭下去,但是他们也可能拥兵自重,所以朝廷一直很担心。因此,地主武装就算最终被允许自行发展,但他们也会受到朝廷限制。再加上就算地主武装把人员召集起来,这些人员也是一些新军,没有什么训练,他们根本就不是太平天国的对手。

总之,地主武装一开始并没有那么强大。如果太平天国能够非常重视北伐,集中力量向北打。那时候,地主武装还没有发展起来,后来可能也就不会发展起来了,更不会出现构建江北大营和江南大营,围攻天京的情况。

那么,太平天国在占领天京以后,他们为什么对北伐问题,会那样轻描淡写呢?我认为主要有以下几方面的原因。

一、急于享受。以洪秀全为代表的太平天国的领袖们,原本都是贫苦出身。当他们在打下一些江山,获得了一定的地位以后,他们就开始急于享受了。对于他们来说,人生苦短,今朝有酒,如果今朝不及时醉,那么,可能以后连醉的机会都没有了。这是所有农民起义者思想局限性的表现,也是历史上农民起义的通病,太平天国也避免不了。

二、轻视清军。太平天国一开始打得非常顺,所以使得他们觉得打清朝非常容易,因此忽视了对清朝的继续进攻。尤其是他们在发动北伐的时候,他们没有充分估计到困难的严重性。看到林凤祥、李开芳很快就打到了天京城下,他们以为,凭借林凤祥和李开芳就可以把北方的事情搞定,所以没有针对性地进行后援保障。

等到后来,他们发现林凤祥、李开芳已经是孤军深入,被清军团团围困起来的时候,他们才仓促之间派出援军援助。但是他们的援军,被阻挡下来,根本就没办法继续北进。所以最终他们干脆放弃了对北伐的援救,使得林凤祥、李开芳最终死于非命。

三、忙于内斗。太平天国运动从永安封王开始,作为二把手的杨秀清,就已经掌控了军权、政权、神权。而作为一把手的洪秀全,就很忌惮他。同时,杨秀清又很高调,对手下极为严厉,这使得大家对他很不满。可以说,太平天国内部矛盾重重。

洪秀全因为自身没有权力,所以他干脆躲在皇宫中不出来,当然不会研究战略规划的问题。而杨秀清虽然能够指挥作战,但是他所进行的,也主要是一些防御性的行动,比如,当江北大营和江南大营围堵天京城的时候,杨秀清能够组织军队挑破这两座大营。但是让他积极开展北伐行动,他却没有那样的思考。

总之,本来北伐行动,是太平天国生存发展的重要行动,但是太平天国贻误战机,失去了行动的主动权,所以最终招致失败了。

(参考资料:《太平天国史》《清史稿》等)

太平天国占领南京之后,为什么再不敢向北进攻?

太平天国起义之后,形势发展极快,很快扫平半个中国,占领武昌之后顺江而下,占安庆直捣南京,将其改名天京,为太平天国都城。同时派林风祥、李开芳率领两万人马北伐,进军河南、河北直抵天津,震惊了北京清王朝,于是围剿太平天国的军事镇压开始了。僧格林沁的清军重创了太平天国的北伐军,洪秀全的北伐战争算是失败了。

此后的太平天国,由于内讧,颇有军事才干的杨秀清,在洪秀全的指使下,韦冒辉率部屠杀杨秀清及其精锐部众二万多人,使太平天国元气大伤,加上石达开被逼出走四川,太平天国的有生力量遭到重创,巳如困兽犹斗,朝夕难保,哪有力量再北伐中原,去完成推翻清朝的历史任务呢?

更要命的是,太平天国巳被曾国藩兄弟俩组建的湘军,李鸿章组建的淮军,被分割成几大块,疲于奔命地东抗西抵,天京巳被清朝南北大营死死围住,江浙一带也是李秀成在抗击湘淮军,战局交错;而安庆作为天京门户,几经易手,陈玉城在此与曾国藩血战,安庆保卫战成为太平天国生死存亡的前哨战,三河大捷虽一时缓解太平天国危局,但根本上太平天国巳经走向没落,洪秀全此时还有心情去北伐?自身都难保,还谈何北伐?太平天国的后几年,虽有洪仁玕的《资政新篇》,试图奋发图强,军事上依靠忠王李秀成,也有所作为,陈玉城在安徽血战也直抵河南一带,似乎太平天国有点中兴迹象,但好景不长。湘军力量发展极快又穷凶极恶,淮军还在外国侵略者的资助下,建立了一支颇有实力的洋枪队,中外势力的勾结,使太平天国陷入层层包围之中,虽经血战,失败的命运终究逃脱不了。

此时的清王朝,北方基本掌控了局面,南方由汉人的几支强悍的军队死死盯住太平军,而曾国藩、李鸿章、张之洞等也死力效忠清朝,倾巢围剿长江流域的太平军,并步步为营,分割包围,使太平军难于脱身。特别是天京巳围成似铁桶一般,洪秀全死后形势更是急转直下,破城之日不远了。此时保命是首选,北伐?想都不要想!轰轰烈烈的太平天国运动,在中外势力的联手下失败了。它首先缺乏宏图大志,过早定都天京,没有携胜利之威全军北伐,丧失了一统江山的绝佳机会!因为那时湘淮军还是初建,凭太平军实力完全可以消灭它。而清军八旗子弟兵战斗力此时巳大为削弱。其次,太平天国的首领们称王称帝,过上了穷奢极欲的生活,矛头所向是内斗,这无疑就是自杀。再其次,敌我实力易手,敌人势力勾结得越来越强大,而太平军的被镇压巳不可避免了。在此种情况下,太平天国还有力量去北伐吗?决不可能!

太平天国占领南京之后,为什么再不敢向北进攻?

这个问题本身就是有问题的。太平天国占领南京以后,就立刻进行了北伐,而且是同西征行动同时铺开。其总的战略方针是北伐军由苏北进入山东,直接攻击清政府的京、津地区,而北伐军在攻击攻占北京后与西征军汇合,平定山西、陕西、甘肃而入四川。只是最后归于失败了。

北伐军的最高统帅是定胡候地官正丞相李开芳和靖胡候天官副丞相林凤祥,全军兵力约两万,分别由扬州与天京抽调的兵力组成。于天京出发,计分三路北上第一路由正副统帅李开芳、林凤祥共同统领,这支是主力,尤其是李开芳的手下都是百战精锐。第二路是由平胡候春官正丞相吉文元任统帅。第三路是由剿胡候秋官正丞相朱锡锟及灭胡候秋官副丞相黄益云任统帅。

咸丰三年四月初,太平军自南京浦口北伐,击破清军的抵抗。经滁州、凤阳、亳州、归德,经过开封、中牟、巩县,转战济源、垣曲、绛县,于八月攻陷平阳,转兵东向屯留、潞城、武安,北进赵、晋、深等州,九月从沧州直扑天津,转战三月,挫折于静海。次年五月,自静海南撤,最终在冯官屯全军覆没,作战两年之久。

我认为失败原因如下:

第一、这次北伐之战之所以失败实在由于孤军深入,非战之罪也!等到了天津北伐军实在是进入攻击顶点了,由于缺乏补给,部分士兵已经连兵器都拿不动了。

第二、北方是清政府统治的核心区域,因此反清行动较少,而且北伐军多为南人,生活习惯、语言南北差异影响作战,发展力量非常困难,而且北方气候寒冷,对缺乏补给的南方太平军实在是雪上加霜。

就从军事角度论,这是导致北伐失败的原因。

尽管这次北伐失败了,但是北伐军转战数个省份,牵制消耗了清朝十万以上的主力军,有力的配合了西征行动。清廷也再无后顾之忧,全力对付东南局面,是故北伐的失败,也是太平军在军事上由主动变为被动的开始。

太平天国占领南京之后,为什么再不敢向北进攻?

其实太平天国占领南京后,并不是因为贪图享乐而不敢向北进攻,太平天国派了一支两万多人的队伍进行了北伐,虽然失败,但是影响也是很深远的。

太平天国从1851年金田起义后,势如水火占领南京后,就组织林凤祥、李开芳等率领两万多人进行北伐,北伐军从扬州出发,经过安徽、河南等地直逼京师,清廷朝野无不震惊。最后由于孤军深入,没有后方补给,再加上清廷大军来袭,最终失败。

这支北伐队伍之所以取得震动京师的效果,在于"师行间道,疾驱燕都,无贪攻城夺地"要直取京师,这和太平天国建都南京时一样,打到哪算到哪,遇到强兵就绕开,遇到坚固的城池也不攻取,充分吸引了清军的主力。所以,这支队伍并不是一步一个脚印打到京津地区,而是“逃”到京师。

在北伐的过程中,太平天国并没有闲着,而是在积极西征和东进,巩固以天京为重心长江以南的根据地,在1856年之前,在西征战场取得了重大胜利,并且击破清军想要包围南京的江南江北大营。

可以说,在1856年这个时间节点,上南北对峙局面已经形成。

至于太平军占领南京后,为何没有全力北伐,就在于太平天国制定的国策,“专意金陵,据为根本”。

其实在史论纵横看来,这个国策不能说全无道理,中国历史上从来没有从两广和云贵走出的全国性政权,而且从南到北的战争,也只有朱元璋取得了胜利,朱元璋“高筑墙,广积粮”的地方也就是南京。说到底,南方只要占据南京,以长江为天险,才有可能和北方一较高下,东吴、东晋、南宋莫不如是!

虽然机会渺茫,但是,还是根基所在。如果没有形成一个坚固的根据地,那么和李自成,黄巾起义这样的失败农民起义还有什么区别!

至于太平天国的失败不在于进没进行更加强力的北伐,而在于堡垒从内部被打破了,天京事变后,天王自相残杀,导致太平天国由盛转衰。如果太平军能够乘胜进行北伐,能不能建立全国性的政权不好说,推翻清王朝也有困难,但是对削弱清朝的统治基础,绝对是更沉重的打击。

当然,史论纵横并不看好太平天国的统治方式!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。