吐蕃帝国到底拥有多少人口,为何能够占领大唐的国都长安?

任何强大的民族,从来都不是以人口论的,而是要看他们是否团结。

- 当年蒙古铁骑不过20多万人,却能够横扫整个欧亚大陆,建立天下无敌的大蒙古国。

- 清朝入关的时候,也不过只有10多万八旗兵,但是却能够统一天下,维持了276年之久的统治。

- 当年金国的女真人,也只有10多万的部队,甚至打算将燕云十六州还给宋朝。可他们依旧能够灭亡大辽、北宋,霸占中原地区。

为什么这些民族人口不多,却能创造如此出神入化的战绩?主要就是因为这些民族比较团结。任何一个团结的民族,都不可小觑。尤其是在冷兵器的古代。

同样的道理,吐蕃其实没有多少人,松赞干布统治时期,吐蕃人口大概在40万人左右。而同时期的唐朝,拥有8000万人左右。这差距不是一点点大,而是200倍的差距。那么,为什么吐蕃还能攻占唐朝的都城长安呢?

一、吐蕃的人口在不断发展壮大。吐蕃和唐朝,几乎是同时崛起的。过去吐蕃处于一盘散沙的状态,在松赞干布的爷爷和父亲的努力之下,吐蕃才稍微有点儿团结。真正建立吐蕃王朝的人,便是松赞干布本人。

由此可见,松赞干布和唐太宗李世民非常相似。他们都不是创业之君,但都是王朝的实际建立者。而且,他们在位期间,各自的王朝都非常强大。

松赞干布上位之前,吐蕃拥有20多万人。松赞干布吞并了苏毗以后,吐蕃便拥有了40万人。

尝到甜头的吐蕃,开始不断对外作战。他们首先出兵澜沧江、怒江流域,不仅将藏文化传播到了那里,而且还吞并了东女国和羊同国等国家,使得吐蕃人口进一步增长,达到了100万人左右。

公元635年,一部分吐谷浑贵族,拒绝唐朝的征召,带领族人归顺了吐蕃。2年以后,在这帮人的撺掇下,吐蕃夺取了大片吐谷浑的地盘和人口,使得王国人口增加到了150万人左右。

不过,当时吐谷浑是唐朝的小弟,这么干显然是得罪了唐朝。为此唐朝和吐蕃在四川地区还打了好几仗。最后以唐太宗将文成公主嫁给松赞干布,结束了这场纷争。谁输谁赢,一目了然。

公元642年,文成公主已经嫁给松赞干布一年了。这个时候泥婆罗国也选择臣服于吐蕃。而他们的人口同时也并入了吐蕃,使得吐蕃人口达到了250万人左右。

公元650年,松赞干布去世,此后一直由禄东赞主持朝政。公元663年,也就是唐高宗最引以为傲的时期,那时候唐朝版图达到了巅峰。但与此同时,吐蕃也完成了青藏高原地区的统一。

这时候的吐蕃究竟有多少人,我们已经很难估计了,怎么也有400万人左右。由此可见,吐蕃是在不断扩张中前进的,几乎和唐朝的步伐一致。而且这种对外扩张,持续了200年左右的时间,实在是令人惊骇。

二、安史之乱,给了吐蕃偷袭唐朝的好机会。由于文成公主、金城公主相继嫁到了吐蕃,使得唐朝和吐蕃的关系,在很长一段时间里,都比较融洽。大家井水不犯河水,各过各的日子。只有小规模的摩擦,没有大规模的战争。

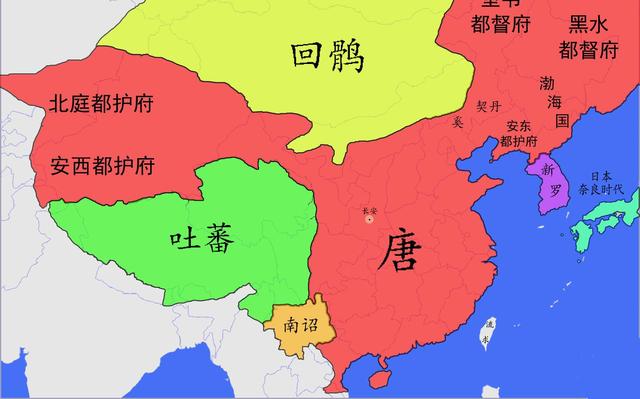

可吐蕃对唐朝在西域的地盘,垂涎已久。不过唐朝在西域设立了安西都护府、北庭都护府,吐蕃压根就无法染指这一地区。

公元755年,安史之乱爆发以后,吐蕃彻底兴奋了起来。为啥?因为唐朝内乱,唐玄宗跑路到了四川,为了镇压安史叛军,唐朝把安西都护府和北庭都护府的军队,都给抽调回了中原。

这下整个西域几乎就没有任何军事力量了,你说吐蕃是不是该兴奋一下?他们立马趁机占领了河西走廊,拿下了陇右的大片地区,切断了唐朝和西域之间的联系。

随后他们开始不断蚕食西域的土地,在公元790年左右,彻底拿下了安西都护府、北庭都护府的所有地盘。

这个时候的吐蕃,实力空前强大,地盘也达到了巅峰。包括了如今的新疆、西藏、青海、甘肃、尼泊尔、不丹、印度北部、四川和云南的部分地区等。拥有这么多地盘,估算当时的吐蕃拥有四五百万人口,也就不奇怪了。

公元762年,安史之乱尚未彻底平定,唐朝还没恢复元气。这个时候唐朝内部又出了新问题,宦官李辅国杀掉了张皇后,唐肃宗李亨被活活给吓死了。

这下唐朝内部再次混乱起来,真是一波未平一波又起。吐蕃又看到了新的机会,他们带着20万大军杀向长安而来,新上任的唐代宗李豫,只能匆匆跑路,就这样,吐蕃攻占了长安城。

三、吐蕃的团结一致,与唐朝的内乱不断。吐蕃之所以有如此强大的战斗力,主要是因为当时他们刚刚搞定了内部矛盾。禄东赞家族已经被彻底摧毁,赞普家族再次拥有了至高无上的权力。

赤德祖赞在位期间,不断扩张吐蕃的地盘,使得吐蕃的实力变得空前强大。赤松德赞继位以后,从权臣手里再次夺取了至高无上的权力,使得吐蕃再次团结在了一起。

在攻打唐朝的长安时,赤松德赞正是年轻有为的时候。反观唐朝这边,唐肃宗把老爹唐玄宗变成了太上皇,结果自己被宦官权臣李辅国给活活吓死了。

唐代宗继位以后,没什么权力,花冠李辅国、程元振等人,把持朝政。而且安史之乱并没有彻底被平定,河朔三镇完全不把唐朝朝廷放在眼里,其他节度使也蠢蠢欲动,纷纷打算自立。

在这种情况下,唐朝风云飘摇,内部事务都没处理好,又拿什么来跟吐蕃较量呢?

更何况,当时吐蕃大军攻入陕西,占了十几个州的情况下,宦官程元振居然把这些紧急军情都给压下了,也就是说唐代宗那边压根就不知道这些事儿。

吐蕃大军在带路党泾州刺史高晖的带领下,直奔长安而来,一路上都不用开导航。唐代宗得知消息以后,压根就没时间组织防御工事。

吐蕃顺利进入长安城以后,将金城公主的侄子广武王李承宏立为皇帝,随后开始各种烧杀抢掠,持续了足足15天之久。

总结:唐朝能夺回长安,也算是个奇迹。按照当时唐朝半死不活的状态来看,能够夺回长安,难道不是个奇迹吗?唐代宗将儿子李适立为关内元帅,将大将郭子仪立为副元帅,随后自己就跑到山里躲起来了。

郭子仪的号召力实在是太强了,原本那些四处逃窜的士兵和官员,得知郭子仪来了,立马跑来效力。因此郭子仪在很短的时间里,就召集了一支强大的复国军。

当然了,这支军队顶天了也就两三万人,也就吐蕃20万大军的一个零头而已。不过吐蕃人不知道啊,他们看郭子仪的部队整天摇旗呐喊,声势浩大。又探寻了一番,百姓们告诉吐蕃人,郭子仪的军队铺天盖地,不知道有多少。

没怎么见过世面的吐蕃人,立马就撒丫子跑路了。所以说,这回唐朝能夺取长安,纯粹靠的是运气。谁让吐蕃军队劳师远征,担心后勤跟不上呢?

吐蕃帝国到底拥有多少人口,为何能够占领大唐的国都长安?

感谢悟空问答的邀请!

关于吐蕃有多少人口,这在历史上并没有详细的数据记载,但我们可以从吐蕃强盛时期的势力领土范围来做一个大概的推测!

唐朝时期,吐蕃其实一直都不是一个善意的邻居,早在松赞干布时期,吐蕃人就曾攻打过今天的松潘地区,后来被唐军击败,娶了一个公主和亲!松赞干布死后,吐蕃进一步加大了对周边地区的入侵,663年吐蕃灭亡吐谷浑,兵峰直指唐王朝河西走廊及整个陇右地区。

670年,吐蕃大举进攻西域,同一时期又夺取川西地区剑南道管辖的诸羌羁糜州。

762年到763年,先后取秦、渭、洮、临、成、河、兰、岷、廓9州。763年10月,趁安史之乱,吐蕃攻占长安,后郭子仪等勤王军队不断集结,在占据长安15日后,吐蕃军队撤离。但是,整个陇右道东段的十三个州全部陷入吐蕃之手。

吐蕃鼎盛时期,其疆域面积北方占甘、肃、瓜、沙诸州和北庭、安西地区;南占剑南、西川大片地方,东南与南诏相接,南达天竺,西至大食,幅员辽阔!在松赞干布之后的吐蕃,除了其本土的吐蕃人之外,其统治下的人口还包括了吐谷浑人,汉人,回鹘人,党项人及青藏高原东部诸羌。

因此,吐蕃王朝时期,其人口规模应当是在千万上下,而其军队规模也因为有吐谷浑人,党项人等的加入,而变得十分庞大!据记载,670年,在唐朝与吐蕃的大非川之战中,薛仁贵五万唐军与四十万吐蕃军队展开决战,唐军全军覆没!

可见,当时的吐蕃帝国,拥有超过四十万的军队也不是什么难事。因此,在强大的军事实力加上中原地区的安史之乱导致的天下大乱,给了吐蕃乘虚而入的机会。

可见,吐蕃能够占据长安,其实也是有强大的势力作为支撑的!

那么,你觉得,吐蕃为何能攻占长安呢?谁最应该为此事背锅呢???

喜欢的朋友请点赞评论哦,期待您的关注与支持,十分感谢!

吐蕃帝国到底拥有多少人口,为何能够占领大唐的国都长安?

在吐蕃帝国最鼎盛的时候,除了西藏以外,还夺取了青海,新疆,甘肃,甚至一直占领了唐朝首都长安。

当时记载吐蕃帝国:“尽据象雄、党项及诸羌之地,东接凉、松、茂等州,南临天竺,西陷龟兹、疏勒等四镇,北抵突厥,地方万里,诸胡之盛,莫与为比”。唐朝无法对抗吐蕃,只能求助大食,回纥,天竺,南诏四大盟友联合对抗吐蕃。

当时,吐蕃帝国在最西边,已经进入到了帕米尔高原,与大食,也就是阿拉伯帝国在帕米尔对峙。786年,唐朝人说:吐蕃西迫大食之强,北病回纥之众,东有南诏之防,计其分镇之外,战兵在河、陇者,五六万而已。

也就是说,吐蕃帝国同时在四个战略方向部署军队,其中对峙唐朝的是5-6万军队。但是,吐蕃军队并非都是吐蕃人,整个西北地区的羌,契丹等等民族都加入了吐蕃军队。甚至,《新唐书·南蛮传》801年,唐朝与吐蕃西川一战,被唐军俘获的人众中,有"黑衣大食等兵",也就是说,吐蕃军队还有来自阿拉伯帝国的俘虏兵。

可见,吐蕃帝国已经动员了整个疆域内可以得到的所有人力,加强自己的军事实力。从记载来看,吐蕃最多可以动员50万军队。总人口在数百万到1000万应该是没有问题的。

毕竟吐蕃控制的甘肃,宁夏,喜马拉雅山南面,恒河北部部分地区等等,还是人口相对多的地区。再加上西藏,青海,帕米尔,新疆等地。吐蕃帝国才有足够的人力与四大强敌对抗百年。

吐蕃帝国到底拥有多少人口,为何能够占领大唐的国都长安?

唐朝与吐蕃之间爆发了几次大规模战役,动辄就是10万、20万的军队。在大非川之战中,为了围歼5万唐朝军队,吐蕃帝国出动了将近40万军队。到了唐玄宗在位的前期,唐朝军队击败了30万吐蕃军队的进攻,重创了吐蕃帝国。通过这几次战役,我们不难发现,吐蕃帝国能够集结30万甚至40万的军队参战。有一个问题出现了,吐蕃帝国到底拥有多少人口,为何能够支撑40万军队作战呢?其实,我们应该反推一下,吐蕃帝国与中原王朝不一样,吐蕃帝国采用了与游牧部落一样的策略,几乎是全民皆兵。一旦爆发战争,境内所有的成年男性都可以出征。

关于吐蕃帝国的人口问题,目前还存在很大的争议。在唐朝爆发安史之乱以前,吐蕃帝国的总人口在300万到350万之间。按照这样的标准,吐蕃最多有能力集结50万军队。在唐朝爆发安史之乱以后,由于急着平定叛乱,唐朝把安西、陇右、河西等地的军队都调回了内地。吐蕃帝国趁机大肆扩张,安西地区全部陷落,河西和陇右的大部分地区也被吐蕃帝国占领。唐朝与吐蕃基本上以陇山的界限,陇山以西都是吐蕃的地盘。此外,吐蕃还全力向南亚和东南亚地区渗透。在鼎盛时期,吐蕃曾经控制了喜马拉雅山以南的恒河北岸地区。

按照吐蕃鼎盛时期的标准计算,此时的吐蕃帝国拥有将近1000万人口。虽然不如唐朝,但也算人口众多的大帝国。作为老对手,吐蕃没有放弃趁火打劫的机会。唐朝刚刚平定了安史之乱,国力十分虚弱。此时,吐蕃集结了20多万军队大举进攻唐朝。由于陇右、河西等地已经无兵可用,吐蕃军队顺利的攻入了唐朝首都长安,唐朝皇帝紧急逃亡。面对这样的情况,唐朝名将郭子仪利用欺骗战术, 不断的制造假象,担心自己被包围的吐蕃军队选择了撤军。虽然这次选择了撤军,吐蕃随后还是屡屡进攻唐朝。每逢秋天,唐朝就开始了“防秋兵”运动,因为吐蕃军队喜欢秋天进攻。

吐蕃帝国到底拥有多少人口,为何能够占领大唐的国都长安?

老衲侃春秋现在来和大家一起“关注历史,讲述历史,解读历史”

大唐建立后,朝廷在河西、陇右、关中(今甘肃、青海、陕西一带)和西域(今新疆、中亚一带)等地区为保卫边防与对西域的控制,和吐蕃之间,进行了长期的作战。多年来,吐蕃虽然在边境上不时的侵扰,但始终未能有效突破唐朝的边防,更没有机会长驱直入。

然而,自从安史之乱爆发后, 朝廷为了集中力量平定这场叛乱,把朔方、陇右、河西、安西、北庭等边防重镇的精锐部队全部调回国内,称之为行营。只留下一些老弱残兵驻守,帝国的边防体系从此开始就名存实亡了。

嗅觉敏感的少数民族部落这时开始蠢蠢欲动,不断在边境制造事端,进行侵扰。尤其是吐蕃,他们不断的向内地蚕食。数年时间,西北地区数十州相继沦陷,自凤翔以西,州以北,均并入吐蕃的领地。

公元763年七月,吐蕃纠集吐谷浑、党项、氐、羌等各族军队二十多万人, 向唐朝发起大规模进攻,边境频频告急。吐蕃侵入大震关,攻陷兰州、廓州、河州、州、洮州、岷州、秦州、成州、渭州等地。

由于安史之乱的负面影响,此时的皇帝对朝廷中的武将猜忌心颇重,于是宦官作为一股强劲的势力,开始登上唐朝的政治舞台。他们先是掌握了禁军,有了军权,说起话来腰杆子自然硬朗。

此情况到了唐代宗李豫时期尤甚,他先是重用宦官李辅国。李辅国也由此成了唐朝历史上第一个擅权乱政、一手遮天的宦官。后来唐代宗不得已杀掉了飞扬跋扈的李辅国,又开始重用宦官程元振。

吐蕃大举入侵时,程元振已是骠骑大将军兼内侍监,牢牢地把握着朝政大权,就连皇帝要得到外界的消息,都要通过他的口来转达。

接到边关的急报,程元振对此却置若罔闻,只将其视为一般性袭扰,既不上奏代宗,也不发兵御敌。这才让吐蕃大军一路几乎没遇到像样的抵抗,大兵得以长驱直入。

十月,当吐蕃的军队抵达泾州时,泾州刺史高晖举城投降。有了高晖这个好向导,从此深入内地的路变得更加平坦起来。

直到敌兵到了邠州(今陕西彬县)时,唐代宗才得知敌寇犯边的消息,为此京师大为震惊。代宗急忙下诏任命雍王李适为关内元帅,郭子仪为副元帅,赶快组织力量,抵御吐蕃的进攻。

此时的郭子仪闲居京师已久,部下早已离散。这时,郭子仪才临时招募,征得骑兵二十人启程。达到渭北行营,指示兵马使吕月将率领精锐部队二千人,和敌军拼死作战,士兵全部战死。

郭子仪赶紧派遣判官中书舍人王延昌入朝奏报军情,请求增兵支援。但程元振嫉妒平日里郭子仪战功卓著,威名赫赫,竟横加阻拦,王延昌没有见到唐代宗,朝廷都不知情况是多么危急。

遭遇这么一个小的抵抗,对吐蕃军队来说,构不成实质性的威胁。大军继续前行,当抵达长安近郊时,程元振才意识到事情的严重性,马上告知皇帝详情。听到此消息,唐代宗仿佛被一个晴天霹雳给震傻了,顿时惊慌失措,失去了平日的仪态。来不及交待一切,就匆忙中在禁军和宦官的簇拥下逃往陕州。

皇上一跑,京师顿时大乱。满朝文武都像无头苍蝇似的各自逃命,禁军部队也一哄而散。

逃到陕州后,朝廷依然被程元振所掌握。此时,他为了遮盖自己的过失,竟然多次向唐代宗打小报告,说郭子仪用兵不力,居心不良,将有不利于朝廷的图谋。

郭子仪迫于谗言,上表请求解除他副元帅和节度使的职务,以明心迹。唐代宗没同意,复下诏调发各路兵,要求立即前来驰救。

诏令下达后,在长达一个多月的时间里,由于各节度使因痛恨宦官专权,而对朝廷心生不满,居然按兵不动,没有人向关中派出一兵一卒!这其中,就包括当时驻守在徐州的平叛功臣李光弼!

就在这个时候,驻守陕州的观军容使鱼朝恩马不停蹄地赶来救驾,代宗李豫顿时百感交集。由此再次形成一种误判——危难时刻,文臣靠不住,武将也靠不住,还是宦官最贴心啊!

由于一路再也没有阻挡,就这样大军兵不血刃、浩浩荡荡地开进到长安。

进入长安,马上拥立吐蕃国舅、广武王李承宏(金城公主侄子)为皇帝,更改年号,设置百官,任命前翰林学士于可封等人为宰相,组织搭建朝廷班子。傀儡政府成立后,吐蕃松了一口气。

他们很清楚此行的目的,那就是府库内的财物和汉家的美女。于是开始在长安城内大肆劫掠,杀人放火,无恶不作。一时全城惨呼连连,大火不断。经过一番洗劫,长安城中最后是一片萧条。(“剽掠府库市里,焚闾舍,长安中萧然一空”。《资治通鉴》卷二二三)

郭子仪经过兰田时,收罗到近千名散逃的士兵。到商州后,又收容到大批的散兵游勇,与武关守军合起来共达四千人,这时军队的力量稍有振作。

集结了部队,郭子仪开始给大家打气。勉励他们要共雪国耻,攻取长安,将士们颇受感动,都表示愿意受郭子仪的统帅,同心协力、共击吐蕃军队。

可是,郭子仪费尽心机,只凑到区区四千人。这么点人手,去和吐蕃的二十余万大军去作战,无异于螳臂当车。那么唯一的办法就是智取。郭子仪决定采用疑兵之计,迷惑吐蕃人,迫使其主动撤离长安。

左羽林大将军长孙全绪兵住蓝田,按照郭子仪的计策,白天大张旗鼓,晚上燃起无数篝火,让敌人以为唐朝大军已至。另外,又派人潜入长安,暗中联络了一批江湖豪杰,天天在朱雀大街上击鼓大呼,制造混乱,同时又在百姓中散布消息,给他们说:“郭令公已经从商州率领大军来了!军队多得数不清!”

吐蕃人一则被此疑兵之计搞得人心惶惶,二来长安的美女财帛已被他们劫掠一空,再没有什么油水可榨了。在他们看来,此刻实在不值得为了这座空城再付出血的代价。于是匆匆带上他们的战利品,当天就全部撤出了长安。

自古以来叛徒基本上没有好下场,吐蕃人跑了,叛将高晖也想跟着一起走,人家也不要他呀,无奈之下,只好带着麾下的三百余骑往东走,走到潼关时,被守将李日越抓获,当场就被砍了脑袋。

吐蕃大兵撤走了,都城“光复了”。经历了这么大的劫难,应该反思遭遇这场劫难的原因了。一腔热血的太常博士柳抗认为程元振罪大当诛,然程元振之所以能专权,问题出在唐代宗的怂恿。他冒死向唐代宗进言说:“吐蕃长驱直入,兵不血刃进入京师,烧杀抢掠,武士无人力战,此是将帅叛陛下;朝廷宦官当政,大臣被疏,酿成大祸,群臣无人犯颜直谏,此是公卿叛陛下;陛下出京,百姓不以为忧,此是百姓叛陛下;诏征诸道兵,四十天来竟无军队前来,此是四方叛陛下。若要转危为安,必得斩程元振,然后下罪己诏,以示改过自新。”

但代宗因为程元振曾经有保驾之功,仅削去程元振的官爵,放归田里。直让文武大臣大跌眼镜。

程元振走了,因为鱼朝恩护驾有功,于是得到重用。

朝廷的权力还是由宦官来把持,只是换了一个人而已。

结语:唐朝和吐蕃的争斗,前前后后共经历了近三百年,互相之间各有胜负。但大体来说,唐朝基本上占有上风。唐朝势力强了,吐蕃就开始装孙子,表示臣服,消停一段时间后,再来袭扰。

但是吐蕃再不济,也没有被唐朝拿下过都城。这次都城遭到洗劫,的确是朝廷巨大的耻辱。虽然这次占据的时间不长,但人家毕竟占领了,并且成立了傀儡政府!

正史上的记载,郭子仪使用疑兵之计,才使得吐蕃仓惶逃离。但是看完这个事件的整个过程,相信只有脑残的人才会产生这个判断。

因为史书是我们后人写的,所以,非常可惜的是在记叙这一段历史的过程中,对唐朝廷的无能进行了适当的“修饰”,但是这块遮羞布能盖多大一块屁股呢?

现在我们正本清源,正确的解读应该是,吐蕃趁安史之乱,西北边陲没有精兵之际,开始进犯。

由于宦官的主观误判,唐朝廷根本就没有防备,最后让吐蕃一路长驱直入。等敌兵来到长安城外时,皇帝才在朝廷官员的簇拥下仓皇逃离都城,留下没有一点思想准备的老百姓,遭受敌人的洗劫,蹂躏,等盆满钵满之后,他们带着金钱美女离开都城,一路上高唱凯歌,满载而归。

郭子仪带领的官兵进行袭扰,也只能说使他们撤离的很匆忙,但并没有对他们造成实质性的损害。

所以说,这次的吐蕃进犯,应该是完胜。而长安城的老百姓为自己积弱的朝廷付出了惨痛的代价。当然,这种代价是否是最后一次,那只有天知道了。

如果朝廷不强,相信以后还会有的。

参考资料:

《旧唐书》后晋·刘昫等

《新唐书》宋·欧阳修

《资治通鉴》宋·司马光

老衲侃春秋严正声明:原创作品,禁止非法转载!

吐蕃帝国到底拥有多少人口,为何能够占领大唐的国都长安?

关于吐蕃的军队和人口数量,在五部遗教和贤者喜宴等后世藏人的作品中有所记载。

一、吐蕃的行政和军事编制

松赞干布时期,吐蕃确立了五如六十一东岱的行政和军事管理体系,将吐蕃的核心地区划分为五个如、六十一个东岱(千户所),具体为:

藏地之如拉(又译为“藏如”),下辖10东岱;

叶如(又译为“右如”),下辖10东岱;

伍如(又译为“中如”),下辖10东岱;

约如(又译为“左如”),下辖10东岱;

孙波如(又译为“苏毗如”),下辖11东岱;

象雄(又译为“羊同”,注意,这里没有设置“如”),下辖10东岱。

二、吐蕃全盛时期的军队和人口

根据五部遗教和贤者喜宴的记载,在吐蕃赤松德赞时期(大约8世纪中后期),即吐蕃最为强势的时候,上述藏地之如拉、叶如、伍如、约如共4如40东岱的人口和军队数量情况如下:

藏地之如拉:6.06万军士,72万人口;

叶如:10.06万军士,70万人口;

伍如:14.06万军士,74万人口;

约如:10.06万军士,70万人口。

孙波如和象雄的相关数据没有记载。

据此计算,上述4如40东岱在吐蕃赤松德赞时期,共有40.24万军士,286万人口。等比例推算,五如六十一东岱合计,可能共有约60万军士,约430万人口。

以上只是吐蕃核心地区的军队和人口数据,吐蕃全盛时期,还控制了白兰、党项、吐谷浑,以及唐朝安西、河西、陇右、剑南等不少土地和人口,这些附属地区,也有相当数量的人口以及仆从军队,当然,其战斗力和战斗意志,无法与上述核心地区相比。

三、吐蕃为何能攻占长安

吐蕃在唐代宗广德元年(763)攻占长安,一直以来被不少人宣传,说唐朝如何的弱。实际上,那时候正是唐朝最为虚弱的时期,当年年初,唐朝刚刚平定安史之乱以及浙东的叛乱,正在进行善后工作,暂时无暇顾及吐蕃,也没有针对性的在长安以西进行有效的防御部署。再加上当时还在处理很棘手的仆固怀恩的问题,更加忽视了吐蕃。另外还有叛徒、泾州刺史高晖作为向导。在这种情况下,吐蕃才在当年十月趁虚占领长安。期间并未与唐军发生较大规模的交战。

等到唐朝反应过来以后,郭子仪等人收拾整备军队开始反击,吐蕃未敢久留,在十月当月即撤出长安。

此后,唐朝加强对吐蕃的防御,吐蕃再也没有能够攻入长安。

以上是我对吐蕃军队情况以及攻占长安情况的分析,欢迎大家讨论。如对唐朝历史感兴趣,请关注我,继续深入讨论。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。