元朝末帝被朱元璋狼狈赶出了北京城,一年之内为何敢3次卷土重来?

我们先搞清楚元朝究竟有几个都城:

- 首先是大都,这是大家都清楚的,大都的位置也就是如今的北京。

- 其次是上都,这是元朝的第一个首都,后来到了大都以后,这里就成了陪都。位置在如今的内蒙古自治区正蓝旗东20里的地方。

- 再者是中都,这是忽必烈的曾孙元武宗海山下令建造的行宫。位置在河北省张北县馒头营乡白城子。

因此从地理位置来看,元上都是最北边的一个都城。所以当元顺帝从大都跑路的时候,首先选择了上都,作为自己的根据地。

当时宦官赵伯颜不花得知元顺帝要跑路,哭着喊着表示:老大,咋能跑路呢?天子不应该死守国门吗?

元顺帝倒是很无奈地摇摇头:不好意思,我可不想成为宋徽宗、宋钦宗。

于是一溜烟功夫,元顺帝便带着皇太子、后妃等100多号人跑路到了上都。之所以没有继续往北,那是因为元顺帝还想着恢复自己的基业。

公元1368年,元顺帝北逃,元朝自此灭亡。元顺帝在北方的新政权,史称北元。那么为何此后元顺帝能在1年多时间里,连续发动三次卷土重来的战争呢?

一、简单介绍一下元顺帝主导的这三次卷土重来。第一次卷土重来,太原之战。

这是元顺帝跑路后的4个月左右,当年11月份,扩廓帖木儿(也就是大家非常熟悉的王保保)带兵出雁门关,打算从河北张家口一带直奔大都而来。

王保保前脚刚走,徐达就判断形势,认为太原空虚。而且当时北平(前元大都)有大军镇守,必然无恙,因此徐达打算直奔太原,断了王保保的归路。哪怕王保保中途回援太原,徐达也可以围城打援。

因此,徐达大军越过固山,直奔太原。王保保走到石家庄后,才发现老巢太原被人给偷了,二话不说就回来救援。

徐达本打算和常遇春合伙偷袭王保保的时候,没想到王保保手下的豁鼻马居然偷偷派人来投降了。好家伙,千载难逢的机会,徐达大晚上立刻挑选了精兵强将,偷袭王保保大营,王保保惨败而逃,跑的时候只带了18人。

第二天大早上,豁鼻马投降,徐达顺利攻克太原。而王保保这波可惨了,手里的4万大军被徐达俘虏,4万多匹战马也都没了。

第二次卷土重来,西安州之战。

徐达攻克陕西以后,便越过了黄河,直奔关西元军残部而来。这个时候王保保正驻扎在西安州,也就是如今的宁夏海原县一带。而元朝的其他势力分别也驻扎在甘肃庆城县,他们打算在西北地区聚拢力量,发动第二次南征。

结果徐达得知了他们的下落以后,立刻派遣右丞薛显带着5000精兵迅速偷袭西安州的王保保。

王保保压根就没反应过来,看来他的情报机构太不靠谱了,以至于再次被徐达打得仓皇逃窜。这回徐达俘虏了7000多人,还有200多辆车。

第三次卷土重来,庆阳之战。

赶走了王保保,徐达便打算集中精力围剿庆阳的张良臣。这回王保保可不答应了,欺负人不能这么欺负吧?于是王保保收拢残部,果断支援张良臣。

双方在庆阳对峙了3个多月的时间,这期间王保保为了缓解庆阳的压力,派遣手下韩扎儿带兵南下,攻克了甘肃镇原县。

徐达得知以后,立刻组织了反击,将韩扎儿赶回了大漠。王保保不死心,又亲自带兵驻扎在甘肃永昌县,以此声援庆阳城。

奈何庆阳城被围时间太久,洪武二年八月二十一日,徐达攻克庆阳城。张良臣与儿子一起投井自尽。

不甘失败的王保保,包围了明朝镇守兰州的大将张温。同时明朝派出的援军都被王保保全歼。此后元顺帝去世,王保保成了辅佐元昭宗的重臣。

二、元顺帝敢于卷土重来的原因是什么?王保保这个人,被明太祖朱元璋称之为“天下奇男子”。在那种群雄并起的乱世,要没有两把刷子,还真没法入朱元璋的法眼。

很显然,元顺帝之所以还能够有卷土重来的信心,最主要的一个原因,那就是他还有王保保这么一个有能力的忠臣。

1368年十月,元顺帝刚刚跑路没多久,王保保就在韩店和明军交战,同时大胜而归,明主将汤和惨败而逃。这可把元顺帝给高兴坏了,立刻加封王保保为齐王,让他收复大都。

现在你知道了吧?元顺帝手里不是完全没有筹码,王保保的战斗力其实还是很强的。如果不是元朝整体气势衰弱的话,说不定真的能够扳回一局。

除了王保保以外,当时元顺帝自认为还能调动的人马有:

- 第一,驻守在甘肃地区的张良弼、张良臣兄弟,他们手里还有数万大军。

- 第二,驻守在陕西的李思齐,手握数十万雄兵,大有割据的想法。

- 第三,驻守在辽东地区的纳哈出(木华黎后裔)手里也有不少兵马,而且对元朝忠心耿耿。

在元顺帝自己这儿,也有一大帮忠心耿耿的支持者,因此元顺帝天真地认为,自己手里还有雄兵数十万,良将上千员,完全可以重新夺回大都。

尤其是当时王保保挺身而出,打了一个漂亮的打胜仗,为长期萎靡不振的元朝军队,注入了一股死灰复燃的内力。可惜元顺帝高兴太早了。

总结:内耗严重,不败才怪。其实元朝的灭亡,也是因为内耗太严重了。当初元顺帝还在大都的时候,元朝内部就已经内乱不断了,直接给了朱元璋北伐的良机。

等到元顺帝到了上都以后,手下那帮人就更加不受管束了。比如说王保保和李思齐这两大派系,压根就是谁都不服气谁,你说这事儿怎么搞?

其实元顺帝正确的做法,应该是收缩兵力,稳定人心,在保证北元稳定的基础上,再想着卷土南下。而不是在内部动荡不安的时候,就心心念念地想着回家,这哪里会成功呢?

参考资料:《明史》、《元史》

元朝末帝被朱元璋狼狈赶出了北京城,一年之内为何敢3次卷土重来?

至正二十八年(公元1368年)闰七月二十八日夜,在明朝北伐大军日渐逼近的情况下,元朝末代皇帝惠宗率皇后妃嫔及心腹大臣们,出大都健德门北走居庸关往上都避兵。

惊魂未定的元惠宗在得到辽阳行省左丞相也先不花的粮食、兵员接济后,总算在上都安定下来,随即开始部署对刚刚夺取大都的明军开始反击。其之所以能很快发动反攻,基础在于当时各地残留的元军及拥护元朝的各族地方武装尚有相当实力:除了左丞相也速所部五万扈从亲军外,驻屯山西的扩廓帖木儿部、陕西的李思齐部皆拥众数十万;甘肃地区的张良弼、孔兴、脱列伯等将,也各有数万人马;辽东方面的也先不花、纳哈出、刘益、洪宝宝等,虽相互不和,但也都拥有雄厚的实力。

九月初,元惠宗召集群臣于上都会议,以也先不花替代病逝的失列门为中书左丞相,以纳哈出接替其为辽阳行省左丞。封扩廓帖木儿为齐王、也速为梁王,准备出击明军,并遣使征兵于高丽,以壮声势,正式打出了绝不与明王朝妥协的信号。

按照惠宗急于恢复大都的计划,一直屯兵太原的扩廓帖木儿整兵北出雁门关,准备绕道居庸关南下,以达到出敌不意的效果。而此时,徐达统帅的明军主力也正准备西征太原,在得到大都留守的孙兴祖的求援报告后,徐达不但没有分兵回援,反倒加速前进,趁虚直取太原。扩廓帖木儿最终绷不住了,仓皇回兵太原,而明军则以逸待劳、在太原城北张网以待。当年十二月,风尘仆仆的元军遭遇徐达大军伏击,兼部将豁鼻马部战场降明,扩廓帖木儿以损失近四万人的代价,西蹿甘肃,明军就此控制山西大部。

第二年(公元1369年)正月,元惠宗进扩廓帖木儿为中书省右丞相,以振作其心。同时,以左丞相也速的五万扈从骑兵进屯全宁路,准备待机南下。这时的明军主力正西征关中诸将,李思齐、张良弼、脱列伯等节节后退,仅到三月,明军就基本占领关中。此时,也速率五万精兵进袭通州,明太祖急令常遇春、李文忠以步卒八万、骑兵一万回师阻击,等常、李大军回到大都时,攻城不下的也速已经退兵,常遇春不想错过战机,率军追击北进,猛攻上都,惠宗及元廷重臣们已先期北逃应昌,常遇春遂攻拔上都,斩留守的宗王庆生、平章定住等班师。

四月,继续西征甘肃的明军主力,在临洮迫降了李思齐的十余万军队;张良弼退往宁夏投奔扩廓帖木儿,其弟张良臣以庆阳降明,但六月,张良臣又据庆阳城反叛,徐达、冯胜等即以大军将庆阳围得水泄不通。而元廷也调兵遣将以图解围,七月,扩廓帖木儿部两路精兵在韩札儿、贺宗哲率领下,连破原州、泾州,分别在驿马关和凤翔两路逼近庆阳,与明将冯胜、唐胜宗等相持不下。八月,关中元军残部孔兴、脱列伯东袭大同,以牵制前来增援的李文忠部明军,这样,围绕着庆阳围城战,元明双方展开了大规模、多地域展开的会战。

但毕竟明军士气高昂、给养充足,八月末开始,各战场上的元军陆续败绩,孔兴、脱列伯的关中元军在山西马邑一带,被李文忠部围歼,脱列伯战场遭擒,孔兴西逃绥德后,被军心已变的部将们杀害;在徐达亲自指挥下,庆阳城里粮饷断绝、外援无望,张良臣部下姚晖等私下开城投降,张良臣自己投井自净;消息传出后,在驿马关前和凤翔城外苦战不前的韩札儿、贺宗哲两军,立刻撤军北走,至此,庆阳会战又以元军失利而告终。

庆阳会战后,出乎明军诸将预料,仅过了两月的该年底,急于雪耻的扩廓帖木儿亲帅大军南下围攻兰州城,并巧施围城打援之策,一战歼灭了明巩昌守将于光率领的援军。到了次年(公元1370年)正月,扩廓帖木儿再次领军南下,兵锋所及直达定州。在此形势下,明太祖决定再次北伐,兵分两路,以大将军徐达主力趋定西,寻机与扩廓帖木儿决战;以左副将军李文忠部出上都、袭应昌,以图使其首尾不能相顾。

三月,徐达与扩廓帖木儿两支大军深沟高垒相持于沈儿峪峡谷,初战的几次交锋中,元军曾有一定优势,小挫明军,但也无力攻破明军防线。进入四月后,没有巩固后方补给的元军士气开始动摇,将士多有逃离,明军趁势全线出击,大败元军,生俘剡王、文济王、国公阎思孝等权贵,以及元军名将韩札儿、虎林赤、严奉先、察罕不花等八万多将士,扩廓帖木儿以残部远遁岭北。东路军李文忠部则一路凯歌,连取兴和、察罕脑儿等草原重镇,擒获元军大将竹贞等。李文忠进入上都后,得知元惠宗刚刚于四月二十八日病逝于应昌,于是率军急袭,元太子爱猷识理达腊等惊慌逃遁,皇子买的里八剌及许多后妃、官员皆做了明军俘虏。。。。。。

经过这一年多时间里的三次大规模较量,元廷先后丧失数十万军队与大片领土,再也无力反攻大都及中原诸省之地了。

中山王徐达像

元朝末帝被朱元璋狼狈赶出了北京城,一年之内为何敢3次卷土重来?

元朝末帝确实是被朱元璋赶出了北京城,但是,人家是自己主动撤出去的,留下一群宫中美女和一座空城。

事实上,元朝的军队主力还在,随时都可以搞个回马枪,卷土重来也是很容易的事情,毕竟蒙古骑兵部队比较快捷。

当然,从战略上看,元朝皇帝也是被迫撤离,走到匆忙,留下很多遗憾,好多元朝的王妃都被明军俘虏了!

这么说来!元朝皇帝还在,他的军队主力也还在,元朝末帝的妻妾却被俘虏了,江山和美女都没有了,人家能让朱元璋顺顺利利的坐江山吗!

可见,朱元璋对元朝皇帝来说,是有夺妻之恨的!人家当然要南下进攻北京城,顺便报复一下子朱元璋的大明军队!据说,明成祖之母“达妃”,除了鼎鼎大名的碛妃,还有一个弘吉喇氏,被人认为就是元顺帝的妃子。

咱们顺便说说碛妃,有人称明成祖是元顺帝的遗腹之子,简直就是太神奇了。

此话要从洪武元年说起。

这年秋天,明军北伐大军非常顺利地攻至元帝国的统治中心京畿,元朝末帝一听到明军前锋已至通州的消息,马上就放弃都城,自己夹着尾巴逃跑了。

朱元璋因为他开始没有抵抗就撤出了都城,就说他是“顺天应命”,在他死后,追谥他为顺帝,这就是元顺帝的由来。

事实上,人家做梦都想打回北京城呢!

而妥欢帖睦儿的子孙给他上的庙号却是“惠宗”。

这个元惠宗妥欢帖睦尔,就是元朝末帝。

他当年是非常暴虐腐朽,引发了大元朝的天下纷乱。

方国珍、郭子兴等在江南各地率农民起义造反,仅仅是动摇了元朝的统治,但是元朝军队也是坐山观虎斗,没有元气大伤!根据《元史》上说:元至正十九年,也就是元朝末帝元顺帝时期,各地农民起义风起云涌之际。

大元朝廷下令在都城各门外要重新修筑瓮城和吊桥,可见之前营建大都北城时,是没有建瓮城。

这样子!想当年北京城可能不适合长期据守,所以元军暂时放弃了北京城。

因为大明军对在徐达的率领下,进军神速,元朝军队还没有来得及集结,就被击溃了,北京城其实就是一座无兵可守的城市,元朝末帝只能带着少数随从逃命了!

宫廷里的嫔妃们一觉醒来,就成为明军的俘虏了。

但是,北京城外的元军主力没有凭空消失,他们随时都可能反扑回来!

元末帝还有领土和实力,当然可以卷土重来,不要说三次,其后代还把朱元璋的后代皇帝给活捉了!洪武元年统一全国后,即位南京,当时,元帝顺宗撤出北京,退守到长城以北的上都,但仍控制着中国北方的广大地区。

其疆域还很大呢!

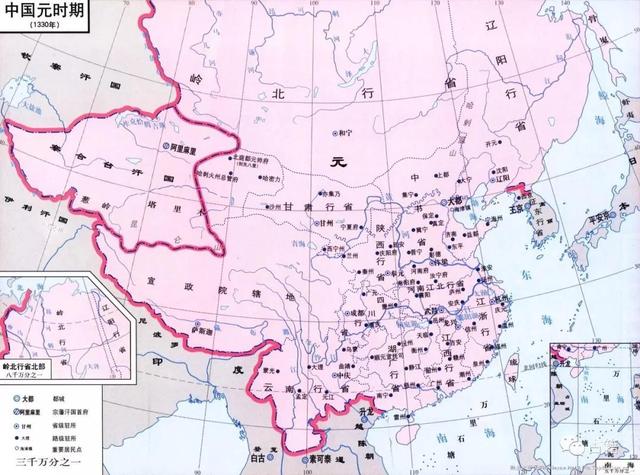

它东自呼伦贝尔草原,西至天山南北,南临长城脚下,史称“北元”!

元朝末帝顺宗病故,其子孛儿只斤·爱猷识理达腊和昭宗之子相继为“北元”统治者。

以他们为代表的蒙古贵族势力不甘心败亡,在长城沿线不断骚扰,不时挑起局部战争。

朱元璋还始终把“北元”看做心腹大患呢!

- 元朝末代皇帝元顺帝死后,可能葬在起辇谷

元朝末帝元顺帝,1370年死在应昌,今内蒙古克什克腾旗。《元史·顺帝纪十》记载:“帝因痢疾殂于应昌,寿五十一,在位三十六年。”

尽管元军有过反扑,但是都没有成功!

元朝末帝向元上都方向出逃后,蒙古人的统治就结束了。

徐达和他的部将们按计划向山西、陕西和上都继续进军,妥欢贴睦尔从那里继续向东北逃至应昌,并在1370年去世。

到1372年,乘胜追击的军队穿越戈壁推进到了外蒙古。

当明军控制了东北的辽东地区时,明朝的统一才实质性地结束。

但是,蒙古军队一直对明朝就是一个威胁,直到土木之变,蒙古人还曾经俘虏了大明朝的皇帝朱祁镇。

总而言之,元朝皇帝还在,他们的军队主力也还在,元朝末帝的妻妾却被俘虏了,江山和美女都没有了,人家能让朱元璋顺顺利利的坐江山吗!

所以,一年之内,一而再,再而三地敢来捣乱,这就是元朝末帝一年之内三次进攻北京城的缘由!

一起品读历史,欢迎热心关注和评论!

元朝末帝被朱元璋狼狈赶出了北京城,一年之内为何敢3次卷土重来?

1368年闰七月,元顺帝狼狈逃出大都。

然而,真正的决战才刚刚开始。在接下来的一年中,元军连续发起大规模反攻,其规模、惨烈程度,远远胜过从前。

这是怎么回事呢?

不甘的顺帝元顺帝逃离大都后,“昼夜焦劳或至夜分”、“召见省臣,询恢复之计”,大有恢复河山之志。

实力允许他有以恢复为计。大都,他确实丢了,但他仍然拥有极强的实力和极大的地盘。

就地盘而言,除了漠北、漠南的基地,他还拥有整个东北、西北、西南。

就兵力而言,元最强的西北诸将,仍然拥有完整的实力。王保保仍据守太原,李思齐、张思道仍驻陕西,他们都是元末“百战名将”,各拥精甲十余万。

尤其是王保保,他是元末最强的军阀。由于其实力、才能,他曾在元末宫廷斗争中发挥决定性作用,并曾统领全国军马。

只不过,由于大元内斗,王保保与李思齐、张思道长期在西北打来打去,让朱元璋“钻了空子”。

当然,除了西北诸将外,元顺帝自己也保留了较强的实力。

顺帝的前辈,早已“留了一手”:在蒙古草原,仍然驻扎着一支强大的军队。他们保留了“上马则备战斗,下马则屯聚牧养”的状态,用来保持蒙古本土和边疆地区的安宁,是朝廷倚重的重要军事力量。

因此,元顺帝本人仍然拥有足够的实力,不必担心成为军阀们手中的“汉献帝”,仍然可以实力基础和朝廷号令统一领导对明战争。

朱元璋令徐达攻大都时,指示其“出其不意,反旌而北”,算是一次奇袭。

元顺帝完全有理由认为:朱元璋不过趁他家内乱,趁虚北伐,攻取了大都。只要他自己振作起来,以他的实力,仍然可以把失去的东西拿回来。

明元战争的决战,才刚刚开始!

迟到的反击:第一次大反攻在明军攻克大都前,元顺帝已经与王保保和解,准备合兵反击明军。

其部署是:王保保、元右丞相也速自中路、东路从正面进攻,李思齐、元左丞相分兵从潼关侧击,”四道进兵,毋分彼此“。

只是,由于明军提前控制潼关,封锁西面通道,而徐达“出其不意,反旌而北”,直取大都,才使大元这次四路反击无法展开。

然而,大都丢了,反攻仍然要继续的。

元顺帝下令王保保自太原反攻,夺回大都。

王保保的实力果然很强。

在泽州,王保保大败由河北而来的西征军,并准备趁虚攻取北平。

明军众将惊恐,建议徐达还军北平,坚守挫敌。

徐达不愧良将,分析到:北平有孙兴祖,守还是守得住的,王保保元出,太原必虚,我们趁虚而入,使其进退失据,并能于半路擒住他!

果然,王保保进军到保安时,得知明军攻太原,仓促回军。

结果,在太原城下,由于仓促行军,“兵多而不整,阵大而无备”,被常遇春劫营,大败而退!

此次反攻,王保保仅率18骑逃走,4万多人及4万匹马(人马数相当,足见其军备之强)被俘。

元第一次大反攻,就此失败。

西打东拉:第二次大反攻洪武二年二月,明军击败王保保后,继续追击,全部占领了山西,并攻入陕西。

李思齐、张思道没有组织激烈抵抗,而是连续向西逃串。

明军连续追击,不断西进,离北平越来越远。

四月,元顺帝抓住机会,动用直属力量,由元丞相也速率军,进攻通州,企图趁虚攻取大都。

朱元璋急令常遇春率部回救,又命李文忠支援。

常遇春、李文忠步骑9万,连破元军,并一路打下元上都,迫使元帝北走。

元顺帝的这次反击,规模不大,但影响却很大。

原本,在明军的压力下,李思齐降明,而张思道远走宁夏,被王保保所执,而张思道留下守庆阳的弟弟张良臣也已降明。

可以说,到五月初时,李思齐、张思道已有可能全部覆灭,明军全师而进,盘踞甘肃的王保保也无力抵抗,元在西北的统治将被彻底摧毁。

然而,元顺帝反攻通州,使常遇春、李文忠9万步骑东调,明军在西北的兵力大为减少。

此时,东线,常遇春(不久暴病而亡)、李文忠率9万军在反击,虽取得不小成绩,但因元帝北逃,战果难以再扩张;西线,徐达军兵力减少,抗风险能力减弱;中部,山西境内没有明朝大军。

如此,战场形势发生了微妙的变化。

整个明元战争中,最为激烈的一刻终于来临。

决死一搏:第三次大反攻很快,元发起了规模最大的决死一搏。

四月,常遇春、李文忠东调,五月,已经投降的张良臣在庆阳复叛!

元军借此机会,发起了三路反击:一路以元攻大同,欲下太原,恢复山西;一路攻凤翔,牵制陕西明军,支援在庆阳的张良臣;一路攻泾州,出正在进攻庆阳的徐达军后路,从背部攻破攻城明军,解救张良臣。

无论哪一路得手,战争形势都会发生重大变化。

王保保的军队行动迅速,很快攻下了六盘山重要据点原州,并进犯凤翔。

徐达见王保保兵势甚猛,被迫对他转取守势,调兵遣将,分守要害。

王保保见明军分驻要害,遂发动第二步:分兵趁虚攻下了泾州,使徐达军背部暴露。

好在,徐达不是那么好对付的。

徐达虽未提前叛明王保保路数,但用兵留有余地,特意令颇知兵法的冯胜增驻驿马关,以为机动兵力。

元军下泾州,冯胜一眼看出其企图,迅速率军反击。

元军在泾州立足未稳,与冯胜死战,不利,被迫退军。

此战,是自明北伐以来,最为险恶的一战。

随即,王保保对凤翔发起了猛烈进攻。元军以编剂为盾,防御明军箭矢,明军以火烧之;元军挖掘地道而进,又被明军破坏。

凤翔明军死守,一直坚持到徐达军攻破庆阳。

如此,解救张良臣的两路反击,悉数被粉碎。

同时,元军对大同的进攻,也是险象环生。

当时,明军主力或在陕西、甘肃,或在河北,山西空虚,元军攻大同原本没有强大对手。

不过,正好有一支军队正在“路过”:已在东线取胜的李文忠(常遇春已暴病而亡)率军驰援西北战场,途径山西。

李文忠得到的命令,是火速前往庆阳前线,参与对张良臣的作战。

然而,李文忠认为:关外之事,如有利于国亦可专之,如先请示等候命令必坏大事!救大同!旋即,火速转兵大同!

当初在太原,明军围点打援,王保保立足未稳,遭遇惨败。

如今在大同,李文忠也是远道而来,立足未稳。

因此,作战一开始,李文忠就陷入不利境地,连失二营。辛亏常遇春带出来的兵够狠,殊死作战,没有溃散。

稳住阵脚后,李文忠立刻组织精锐,两翼包夹,大破元军,俘斩万余。

如此,元顺帝的殊死一搏,最终仍以失败告终。

稳定大同之战结束后,元顺帝“知事已不可为,乃不复向南矣”。

不过,西北方面,王保保仍然趁徐达南返之机,发起对兰州的进攻,虽不能攻取兰州,但对西北地区的威胁依然很大。

另一方面,在连续挫败元军反攻,并夺占秦晋之地,消灭李思齐、张思道后,明已经具备了两路同时大举进攻的能力。

洪武三年三月,朱元璋兵分两路,同时对王保保和元顺帝发起了打击。

西路,徐达在沈儿峪大败王保保,俘84500人,官员1865人,获战马15280匹,王保保仅与妻子数人,得流木渡黄河,逃亡和林。

东路,李文忠率10万大军出野狐岭,攻克应长,俘获甚众。

而元顺帝,已于当年四月去世了。

此后,元昭宗在和林继续其恢复之志,王保保也击败徐达,破坏了朱元璋“永清沙漠”的计划。

然而,总体形势已经趋于稳定,北元及后来的蒙古各部,已事实上成为如当年匈奴、突厥一样的“边患”,不再具备“恢复”的机会了。

元顺帝逃离大都之初,其实力是非常强大的。

而元顺帝本人并非庸碌之人,王保保更是“奇男子”。

1368年八月至1369年八月,他们组织的反攻,无论规模还是方略,都十分了得,给明军制造了巨大的威胁。

只是,在初生大明的勃勃生机前,他们并非对手。

朱元璋分步骤推进北伐战争,牢牢把握主动。

元军唯一一次形成基本合力的第三次大反攻,在李思齐精甲十余万已降明的情况下,都使战局险像环生,可见,如果元军各部协调作战,战事将如何演变,难以预知。

不过,由于朱元璋北伐步骤正确,基本上能够保持“各个击破”,把握整场战争的主动。

徐达的统帅之才,又使明军既能调动敌人,(如太原破王保保),又能在不利状况下从容部署,留有余地(如粉碎王保保袭泾州),把握整场战役的主动。

冯胜、李文忠的杰出将略,又能充分发挥主观能动性,积极行动,粉碎对手的奇计,确保战役的顺利进行。

因此,(北)元军兵力虽强,将帅虽杰出,但终究无法得逞。

元朝末帝被朱元璋狼狈赶出了北京城,一年之内为何敢3次卷土重来?

元顺帝:说了你也不信,我不是逃是战略大撤退!

公元1368年,听闻徐达攻克了通州,元顺帝当即狼狈逃到了漠北,还安慰大臣说我们这不是逃跑,是战略大撤退,你们放心我们会回去的!

在元顺帝对外的宣传中,绝不承认是逃跑,而是回到漠北积蓄力量,为了更好的归来。群臣们听了却对此不屑一顾,为何?因为此前元顺帝就不顾群臣反对,坚持他的“战略大撤退”,可他问题是他战略大撤退也太过分了,不但把宫里值钱都带走了,还丢弃大都百姓不顾,坚持带走心爱的天魔舞队。

群臣能看不出来元顺帝这明显怂了吗?可徐达和常遇春却搞不明白,为何元顺帝跑的那么快,按道理元顺帝背靠燕云十六州关山之险,元朝精心构造了90年的大都城高濠深,还拥有数万的精锐元军,坚持数年才吃完的粮食。

在太原一带还有王保保的二十万元军,陕西还有几股势力可相互呼应,怎么看都可以坚持,本来计划要一场恶战的徐达,没想到如此轻易的就拿下了元大都,确实让人不可思议,元顺帝为何要逃呢?

其实虽然元顺帝昏庸,可还是知道燕云十六州对元朝控制中原的重要性,而且在大都享受惯的他,怎么舍得离开呢,但凡有还又一丝的可能,元顺帝都不会放弃大都逃回蒙古,他压根知道,如果自己不当机立断的跑了,估计就被朱元璋一锅端了。

曾经元顺帝要逃之前,手下的大臣却力劝让他留下来坚守,最终元顺帝没有听从他们的建议,他还是有自己的对时局的综合分析的,

首先:徐达已经攻克了大都的大门通州,也就是大都无险可守,更重要的是徐达的推进速度太快了,可以用势如破竹来形容,沿路的元军一点像样的抵抗都没有,所以元顺帝对大都的精锐元军也没啥信心,这是其一。

其二:为啥元顺帝对曾经东征西讨,让人闻风丧胆的元军没有信心呢?大都还是元军精锐中的精锐,主要其实几十年过去,元朝当年的铁骑,过的日子太安乐,战斗力是直接降了好几个级别,自他登基以后,曾经做了一段时间的扯线木偶的皇帝生涯,他心中对元朝的什么情况,心里明镜一样,清楚的知道靠这些元军,很可能首先把自己送给徐达都有可能。

其三:元朝末年,蒙古内部贫富分化也很厉害,特别是元朝短短的90年时间,不断的在更换皇帝,你方唱罢我登场,导致元朝内部的矛盾激化的很厉害,大都里忠心于元顺帝的人,可以说没几个。

最重要,元顺帝从年轻时就被就架空,也没管朝朝廷大事,后来才掌握了实权,可没经历过实战,忽然有个彪形大汉杀到面前,你说他的小心肝会不会扑通的跳,这种情况自然反应就是先遛了在说,至于以后如何,有命了再谈吧。

问题就是,元顺帝可以战略大撤退,总要留下几个大臣来坚守大都吧,其实有还是有的,不过他们留下来的不多。像样的组织抵抗很少。根据历史记载,也就是监国淮王帖木儿不花等人坚守为元朝捐躯,其他人都跟着元顺帝逃走了。

这也不能怪他们,皇上都把太庙牌位和值钱,还有舞妃都带走了,自己还不走就是犯傻了,这时元朝的大臣们都心照不宣,怀着死道友不死贫道的想法,纷纷的跟着元顺帝溜了,美其名曰追随元顺帝。

这也见证了元顺帝一点也没看走眼,元顺帝也十分的庆幸,自己出逃是正确的,好处多多,

第一就是自己的小命保住了,并且还依然能够在漠北草原看舞姬们跳舞,

第二:此时的元朝也没损兵折将,兵力损耗非常小,只要稍微的休息,就能能恢复当年的实力。

第三,这样一来,反而会让元朝的上下一致,都想方设法的找机会夺回大都。而大臣们也发现,到了草原上的元顺帝也比以前要勤快多了,好像变了一个人似的,他们也看到了盼头。

但是元顺帝没想到自己这一逃,却让徐达和朱元璋都懵了,为何?

原来公元1368年7月,徐达已经夺取了攻克了元大门户通州,却没有乘胜追击。徐达而是下令,让明军在通州待命。我们都懂得打仗要一鼓作气,为何元大都就近在咫尺,徐达反而是望而却步呢,他在害怕什么?

徐达是明朝的常胜将军,以谨慎和心思慎密著称,他非常重视对大都的情况收集,在他掌握的资料中,元大都的城布堪称是固若金汤,元朝守军人数众多,而且配备充足,粮食储备能吃数年。在山西等地,元将王保保还有二十万精兵驻扎哪里,如果对元大都久攻不下,很可能被功亏一篑,明军搞不好还会腹背受敌。

所以,徐达是十分的谨慎,他需要和幕僚和将领讨论周密的部署,应对可能的出现的多种情况,并且安排了好几手的准备。做到如果总攻一旦发起,徐达依然是稳操胜券,但是众将都明白元大都是难啃的骨头,有了打一场硬仗的心理准备。

这样周密计划了几天时间,却给了元顺帝难道的撤离机会,当明军重新推进到了大都时,却发现一路走来没有像样的抵抗,而且还听说元顺帝早就偷偷摸摸的地弃城而逃了。

由于不敢确定此事,又怕其中有诈,徐达可不相信天会掉下来一个大饼!胜利也赢得太简单了吧,他不放心,下令细作们到城中各处去彻查,不要放过每一个可疑的细节,最终财发现元顺帝还真的走了,

而且走的非常彻底,把后宫娘娘和能拉走的值钱东西,都拉的一干二净。徐达才懂得,元顺帝这的是逃了,估计从来没考虑过抵抗,当他拿下通州的时候,元顺帝就蹬腿走人。这样一来,徐达北伐可谓是圆满结束,在石敬瑭贡献了燕云十六州后契丹后,明朝是第一个北伐成功的南方王朝。

消息传到朱元璋哪里,朱元璋是非常的振奋,可是因元顺帝带着元朝的主力北逃,大有卷土重来的趋势,所以他也不敢掉以轻心,而是留下了徐达在大都。没想到朱元璋倒是猜对了。

元顺帝的确是卷土重来,并且还势在必得的投入了元军主力,可是他的举动却让人觉得很奇怪,放弃了最可能依托坚城战胜明军的机会,现在却跨越千里去攻打拥有坚城明军,这波操作确实让人搞不懂。

那么元顺帝为何忽然有变卦了,不躲起来反而是主动招惹朱元璋呢?

按理说元顺帝也是一位历史人物,虽然是一位失败者,可是我们不能光笑话元顺帝,这确实有点不厚道,但元顺帝的作为却有让人感觉充满了谐谑,他到底怎么想的?

其实,这和元顺帝之前认怂有关,因为当初认怂主要就是感觉元军的战斗力太弱了,元朝立国的特殊性,还有入住了中原后的迅速学会了享受,让元军曾经的精锐部队,每天过着贪图享乐的日子,加上大都承平已久,很少再有战事,所以非常缺少训练,许多精锐连弯弓搭箭都不懂。

而且元顺帝也不懂这些,每天热衷于研究“天魔舞”,一门心思想研究出点成绩,所以兵熊熊一个,将熊熊一窝,元朝大都里面,上下都是这样的人,元顺帝不认怂 才怪了,本着“留着青山在不怕没柴烧”逃之夭夭,是唯一的出路。

本来说要打回大都,他也就是嘴皮,稳定一下军心而已,可没想到一个人的出现,却让他重新燃起了希望,这人就是王保保

正是王保保的存在,让元顺帝看到了自己重回大都的希望。

王保保这人可是元末的一名悍将,也是元顺帝麾下不多的几个能征善战的大将,此时的王保保佣兵20万,在山西一带力挫明军,元顺帝带着众人逃出来后,一段时间内,朱元璋也没深入漠北草鱼,去上都找元顺帝的麻烦,导致元顺帝有些后悔了。

他后悔啥,就是当时有点冲动,逃的太快没想过抵抗明军,也没想到让其他诸侯来勤王,更是因为朱元璋的放弃追击,王保保的胜利,让他感觉明军也就是那样,

而且在草原上,还有许多成吉思汗的后代,这里的人可都不是大都里面的酒囊饭袋,他们很多人依然保留这当中蒙古铁骑的血性,特别草原上的诸王还有一定的镇戌部队,元顺帝觉得自己逃的太没面子了,作为铁木真的后人,自己只能谎称是战略大撤退,肯定会打回去了。

但是大臣和草原的人们,还有其他的汗国都等着看自己表演,而自己也不能被别人笑话吧,当时王保保在山西经过了精心策划,对明军忽然进攻,导致进军山西的汤和一路明军受挫,甚至是大败而回,这让元顺帝错误的判断,明军不过如此。

他为了兑现自己的诺言,他下令让王保保进攻大都,收复失地再创大元的辉煌,其实元顺帝急于夺回大都,除了感觉明军不堪一击外,更主要的一个目的,就是他住不惯祖先成吉思汗起家的草原,这里比起大都来说,就是一片荒芜,

没有繁华的都城,没有亭台楼阁,没有满街的商人,没有各种的美食,反正生活质量是直线下滑,住的估计还是蒙古包,想想还是大都的宫殿和龙床舒服,而且还有就是元顺帝走的太匆忙,后宫的好些个心肝宝贝都没办法全部带走,这些人也让元顺帝非常的牵挂,

综合的说:元顺帝要收复大都,主要的想法就是,感觉是手里的牌很不错,出于面子和私心,对大臣的诺言,还有对明军战斗力的误判。综合起来,让他夺回大都的胜算会很高,所以他才让王保保进攻大都。

可结果如何?

先说明军为何在山西出现了败绩,让元顺帝看到了希望,原来汤和一路进攻山西,在和王保保在一场决战中,汤和等几位名将竟然失败了,导致明军进攻山西的计划受阻,此时元朝最强的几股势力中,以王保保最强,正当王保保获得胜利。这场胜利,让元顺帝看到了希望,两军对垒的时候,王保保打算进一步行动的时候,千里之外的,元顺帝却传来了一道命令,要求王保保千里奔袭攻打大都。

当时在附近元军还有李思齐、张思道两部,可是这两人却压根不听元顺帝的安排,只有获得胜利的王保保执行了命令。而王保保制定了避实击虚的计划,打算是千里奔袭,绕道进攻防守空虚的大都,

王保保为何敢这样做,因为此时的徐达已经带着明军由东向西的横扫进攻山西,可走到半路。王保吧保发现大都防守空虚,就想这绕个绕开明军主力,奔袭大都。

徐达发现了王保保的动向后,要考虑的是,一,要不回师救大都,二,继续挺进山西,最后徐达经过了周密的分析,觉得大都守将靠的住,而且大都城高濠深,肯定能守个一两个月,放弃了救援大都,而是直接进攻山西王保保的老巢。

徐达还采取了快攻的模式,让骑兵以最快的速度奔赴山西,三千铁骑以迅雷不及掩耳之势的速度,忽然到了太原城下,这一来打乱了王保保的计划,同时也让王保保慌了起来,因为山西太原失去了,等于他是无家可归,又要逃到漠北草原去了,

所以他回师救太原,不久太原城下,既有徐达主力明军,又有赶来救援的王保保十万大军,两军对垒了三天,大战一触即发,正巧在这时王保保有人主动请缨,要为明军做内应,徐达就做出了一个大胆的计划,就是以少胜多的夜间突袭王保保大营,里应外合互相呼应夹攻元军。元军因为没有准备,被明军搞的云里雾里,真以为是明军杀了进来,乱成一团自相践踏。王保保匆忙逃出时,身边只剩下十八骑,

这次打击扑灭了元顺帝回大都的希望,后来的两次战役,元顺帝也是再次屡战屡败受挫,最终元顺帝在身心的双重打击下病倒,没过几年就病逝。听到了这个消息的朱元璋,当然是放下了心头大石,对于元顺帝他也给与了一定评价,因其“知顺天命,退避而去”,朱元璋给予了他“顺帝”的尊号。

而元顺帝地在历史上,虽然有点昏庸,但是历史上也不是还无作为,他主持修宋、金、辽三史。为了中国历史还是做出了一定的贡献,可他放弃坚守大都,大搬家式战略大撤退后,又试图三番五次的想夺回大都,可屡次受挫的做法,确实值得后人深思和警惕。

元朝末帝被朱元璋狼狈赶出了北京城,一年之内为何敢3次卷土重来?

洪武元年(1368)七月二十七日,徐达军攻克通州,直逼大都,目标就在眼前。

大都作为元的统治中心,城防十分坚固,而且城中有大量的军队和粮食,足以坚守一年以上,而更为严重的是,就在离大都不远的太原,王保保统率的十万大军正虎视眈眈,随时准备勤王。徐达和常遇春充分估计了困难,做好了应对多种情况的准备,于八月二日才正式包围大都。然而让他们吃惊的是,这里并没有大军驻守,也没有元朝皇帝。怕死的人永远不少。没错,元顺帝在明朝军队抵达大都前,已经带着亲眷逃往上都了。据说,1367年,他已经在现在的济州岛建造了一所豪华的宫殿,以备逃亡。

被赶出大都之后,为什么顺帝敢三次卷土重来呢?

最关键的在于,元朝仍有很强的军事实力!元朝领土相当恐怖,有种说法其领土一直延伸到北冰洋沿岸(当然,肯定无人定居)。在丢失了大都及其以南的中原地区后,元朝势力退往蒙古族的发家地——蒙古高原,蒙古仍然有能力汇集数十万大军。

此时元朝名将兼左丞相王保保率领十余万军队,占据山西、甘肃。丞相纳哈出带领二十余万军队驻守辽东。而云南还有十余万元军,甚至高丽(今朝鲜)也仍然听从元的统治。

徐达、常遇春在攻下大都后,分兵两路,常遇春南下保定,从北路进攻山西。徐达的部队进军彰德,从南路进攻。他们预备在太原合击王保保,将他一举歼灭。由于第一先锋常遇春成为了北路军的统帅,徐达军的前锋由汤和担任。这位朱元璋的老朋友十分想抢头功,他在没有得到徐达许可的情况下,自行突进,攻克了泽州。在他看来,取得山西指日可待!事实证明,他们把王保保看得太简单了。王保保等待的正是这个时刻,他利用汤和孤军深入的机会,连夜集合大军在山西韩店偷袭汤和,汤和率领的明军惨败,死伤数千人。

此时,元顺帝突然精神错乱,韩店的胜利鼓舞了他,看来明军并不可怕。于是他命令王保保集合主力,北出居庸关,收复大都!

而徐达在王保保进攻大都的同时,极限一换一,去攻打元朝军事基地——太原,逼迫王保保回师救援。并通过夜袭敌营,将元军打得丢盔弃甲,落荒而逃。

1369年,元顺帝命令也速率精兵五万攻打通州,此时朱元璋命令常遇春和李文忠率步兵和骑兵共九万救援,结果攻城不下的也速被内外夹击,常遇春直接北上,猛攻上都,惠宗及元廷重臣们已先期北逃应昌,元顺帝又一次搬家了。

西北方面,元军基本是望风而降,不多讲。而急于雪耻的王保保,他又来了。徐达命令部将张温去攻打兰州。为达到突击的效果,他亲自率领十万军队连夜奔袭定西。

次年(公元1370年)正月,王保保再次领军南下,兵锋所及直达定州。在此形势下,明太祖决定再次北伐,兵分两路,以大将军徐达主力趋定西,寻机与元军决战;以左副将军李文忠部出上都、袭应昌,这两处都是元顺帝的老根据地。

此战明军大败元军,生擒元剡王、元济王及文武大臣一千九百余人,蒙古士兵八万四千余人(可怕的数字)。王保保又一次全军覆没。

经过两次三番帮助元顺帝搬家,明朝总算是把蒙古势力彻底赶出了北方,短时间内再也无法侵染北京城。元朝,彻底变成“北元”了。

欢迎关注我,以史为鉴品人生!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。